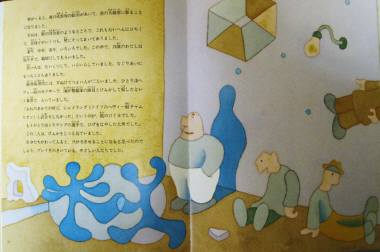

1956年には、30円で何が買えたのでしょう、「こどものとも」は高かったのでしょうか?

安かったのでしょうか?

年間購読料408円送料込み!

この本には見本の判が押してあります。

どのようないきさつで、

「こどものとも」をとることになったのか分かりませんが、

私が本好き、物語好きになるきっかけだったことに間違いありません。

「こどものとも」裏表紙には作者からのメッセ-ジが小さな文字で書かれていました。

ほとんどは「こどものとも」を手にとる親や教師に向けて書かれていました。

「セロひきのゴ-シュ」では

周郷博が「おかあさんと教師よ…」と呼びかけています。

『おかあさんや教師は子どもに教えようと思わずに、

子どもたちと共感の世界を作ってほしい、

詩人になってほしい、

…人生に対する勇気の様なものを、

絵本(物語)の中から、

子どもたちとともに感じてほしい…』と書いています。

また「てんぐのかくれみの」では

岡本良雄が『かくれみのがあったらどうする、』と小学生に訊いたら、

…かくれみのを着て、世界中の原爆や水爆を海の底へ沈めてしまう…

と答えてくれたことを書き、そうしたいものですね…と書いています。

「はるですよ」では『こどものとものこころ』と題して、

競争の渦に巻き込まれるな、と

非人間的なっていく現代のとくに大都会に住む人々の利己主義について

反省を込めて書いています。

いずれの本からも作者らの意欲が伝わってきます。

しかしその後、裏表紙からこの欄は無くなりました。

押しつけがましい、と思われるようになったのかもしれません。

Ⅲへ続く

安かったのでしょうか?

年間購読料408円送料込み!

この本には見本の判が押してあります。

どのようないきさつで、

「こどものとも」をとることになったのか分かりませんが、

私が本好き、物語好きになるきっかけだったことに間違いありません。

「こどものとも」裏表紙には作者からのメッセ-ジが小さな文字で書かれていました。

ほとんどは「こどものとも」を手にとる親や教師に向けて書かれていました。

「セロひきのゴ-シュ」では

周郷博が「おかあさんと教師よ…」と呼びかけています。

『おかあさんや教師は子どもに教えようと思わずに、

子どもたちと共感の世界を作ってほしい、

詩人になってほしい、

…人生に対する勇気の様なものを、

絵本(物語)の中から、

子どもたちとともに感じてほしい…』と書いています。

また「てんぐのかくれみの」では

岡本良雄が『かくれみのがあったらどうする、』と小学生に訊いたら、

…かくれみのを着て、世界中の原爆や水爆を海の底へ沈めてしまう…

と答えてくれたことを書き、そうしたいものですね…と書いています。

「はるですよ」では『こどものとものこころ』と題して、

競争の渦に巻き込まれるな、と

非人間的なっていく現代のとくに大都会に住む人々の利己主義について

反省を込めて書いています。

いずれの本からも作者らの意欲が伝わってきます。

しかしその後、裏表紙からこの欄は無くなりました。

押しつけがましい、と思われるようになったのかもしれません。

Ⅲへ続く