タイトルは「般若心経」だけれど、いろいろなお経が読み解かれ伊藤比呂美語に訳されているわけ。

タイトルは「般若心経」だけれど、いろいろなお経が読み解かれ伊藤比呂美語に訳されているわけ。

抜粋すると。

・読み解き「懺悔文」 女がひとり、海千山千になるまで

・読み解き「般若心経」 負うた子に教えられ

・読み解き「白骨」ほらほらこれがぼくの骨だ

・読み解き「地蔵和讃」母が死んで、父が残った

・読み解き「四弘誓願」ぼんのうはつきません。あとがきにかえて

などなど、ね。

で、お経やその読み解きだけじゃなくて、表紙にあるようにエッセイ+お経+現代語訳。

比呂美さん、ごめんなさい。私、今のところお経にもせっかくのあなたの読み解きにもとんと興味がないのよ。

あるのはあなたが綴っているエッセイ。だからそこだけ熱心に読ませてもらいました。

あ、お経は意味はどちらでもいいけれど耳に入ってくる音は大好き。不謹慎ね。

もっと若いころお寺を回っていた時にお坊さんたちが修業で唱えている大音声のお経を聞いたことが何回かある。

そのとき腹の底に響いてくるあれは感動でした、ちょっと震えました。

それから幾年月。

父との佐渡生活の時に何回もお通夜お葬式に参列して。

都会じゃお通夜の時にお焼香すれば帰っていたからお経なんて気にもとめなかった、けれど、佐渡では最後まで参列する。

当然、お坊さんのお経を聞くことになって。宗派によってもいろいろ違うのね、今更ながら。

意味が分からずともけっこうその気になったもの、どんな気か、と問われても答えられないけれど。

般若心境のこの段になるとおかしくなって困ったわ。

ぎゃーてい。ぎゃーてい。はーらー ぎゃーてい。はらそう ぎゃーてい。ぼーじー そわか。

娘のカノコサン読み解きではここは、古畑任三郎が「古畑任三郎でした」っていうみたいに、なのって、おわるの。

だから意味は考えなくていいんだって、そっか。

エッセイ部分だけを読んでいると、比呂美さんはやっぱり詩人だなとつくづく思う。

こんな文章。

父に朝食を食べさせるために、朝八時に家を出る。

通いのヘルパーさんのような生活である。

あたしの家を出て、土手にあがり、河原を突っ切り、草波の中を歩いて、向こう岸にわたる。

ギシギシが立っていた。

スイバが立っていた。

クズが伸び、ヤブガラシが伸び、セイバンモロコシが伸びていた。

花(黄)が咲いた。

花(黄)が咲いた。

花(紫)が咲いた。

花(紫)が咲いた。

生きて死んだ。

芽生えて枯れた。

咲いてしぼんだ。

咲いてしぼんで、生きて死んで、枯れて芽が出た。

叔母と長々と母の話

父が、母が死ぬ前に抱きしめてやったこと。

母が、それを喜んで声をあげて泣いたこと。

母が、ほかにいっしょになる人がいたかときいたこと。

父が、あんただけだよと答えたこと。

母が、つまんない男だよ、と父を評したこと。

そして母が、甲斐性ないし、偏屈だし、とも評したこと。

そして母が、でもとっても優しい人だった、六十年ほんとに楽しかったと結論づけたこと。

母を焼き場からつれて帰ってきた次の朝早く、父が寝呆けて「死ぬときゃ痛いかい?」

って声に出して言ったこと。

母は「早くお迎えが」とか「死んじゃったほうが」とか、としよりのファンタジーではなく真剣に言っていた。そばで父が、

「そうだよ、早く死んじゃったほうがいいとおれも思うよ」と母の手をにぎりながらまじめに受け答えしていた。

比呂美さんの文章には、哀しみがするするとひたひたと底流にずっと流れているようでところどころ胸が詰まるわけ。

『下手(したて)に居丈高』 西村賢太さん

『下手(したて)に居丈高』 西村賢太さん

の作者。

の作者。

はい、あります。

はい、あります。

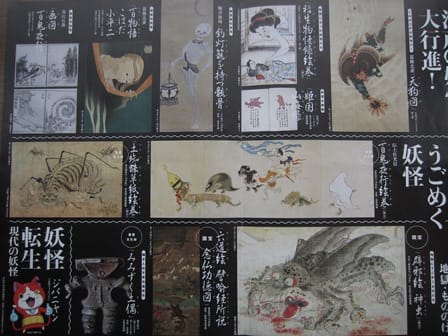

パンフレット 拡大して↓

パンフレット 拡大して↓

カバーを開くと

カバーを開くと

裏表紙

裏表紙

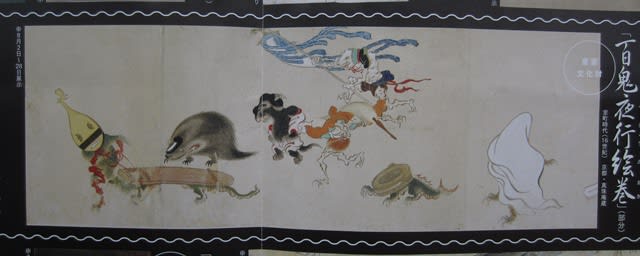

付喪神

付喪神

鉾担ぎ

鉾担ぎ

白布

白布