図書館から鞍替えして地区センターで本を借りるようになってからというもの、読書熱が再燃して。

夏のごろごろぐだぐだ暇な時間に読みふけっていた。結構新しい本があるのがうれしい。

1回2週間4冊。ちょうど読み終わりでまことによろしい。

で、今月の4冊。あたり2冊、まあまあ1冊、ちょっとなあ1冊。

(いつものように本の内容はネットから拝借しました)

『三鬼』 宮部みゆきさん

『三鬼』 宮部みゆきさん

この前に『悲嘆の門』を読んでいて久しぶりの宮部さん小説だけれど付いていかれず。

やっぱりファンタジーはだめだ、宮部さあーんどこ行くのと自分のことは棚に上げて叫んでいたのだけれど。

これも前3作苦手系の『三島屋変調百物語』シリーズ。

それもあって好きな宮部さんなのに期待せず読み始めたらどんぴしゃ。

『三島屋変調百物語四之続』

第一話 迷いの旅籠

第二話 食客ひだる神

第三話 三鬼

第四話 おくらさま

江戸の洒落者たちに人気の袋物屋、神田の三島屋は“お嬢さん”のおちかが一度に一人の語り手を招き入れての変わり百物語も評判だ。

訪れる客は、村でただ一人お化けを見たという百姓の娘に、夏場はそっくり休業する絶品の弁当屋、

山陰の小藩の元江戸家老、心の時を十四歳で止めた老婆。

亡者、憑き神、家の守り神、とあの世やあやかしの者を通して、せつない話、こわい話、悲しい話を語り出す。

「もう、胸を塞ぐものはない」それぞれの身の処し方に感じ入る、聞き手のおちかの身にもやがて、心ゆれる出来事が…。

今までの三島屋シリーズの中で今回がいちばん。どの話もしみじみ心打たれて奥深く、読後の温かさは絶品。

余韻に浸ったわ、よかった。

『我が家のヒミツ』 奥田英朗さん

『我が家のヒミツ』 奥田英朗さん

「イン・ザ・プール」や「空中ブランコ」など精神科医伊良部シリーズも面白く読んでいたのだが、

ちょっと皮肉が効きすぎてといおうかどうも後味よくなくて、もういいかなとしばらく遠ざかっていた奥田さん小説。

それが「向田理髪店」を読んだら大好きなしみじみの後味になっていて。そんなわけで「我が家シリーズ」へと。

結婚して数年。どうやら自分たち夫婦には子どもが出来そうにないことに気づいてしまった妻の葛藤

(「虫歯とピアニスト」)。

16歳の誕生日を機に、自分の実の父親に会いに行こうと決意する女子高生(「アンナの十二月」)。

53歳で同期のライバルとの長年の昇進レースに敗れ、これからの人生に戸惑う会社員(「正雄の秋」)。

ロハスやマラソンにはまった過去を持つ妻が、今度は市議会議員選挙に立候補すると言い出した(「妻と選挙」)ほか、全六編を収録。

どこにでもいる平凡な家族のもとに訪れる、かけがえのない瞬間を描いた『家日和』『我が家の問題』に続くシリーズ最新作。

笑って泣いて、読後に心が晴れわたる家族小説。

「人生が愛おしくなる」とあって、ちょっと恥ずかしいけれど、ほんとうにそんな小説。

『美しい距離』 山崎ナオコーラさん

『美しい距離』 山崎ナオコーラさん

山崎さん、はじめて読む作家。これは完全に題名に惹かれて手に取った1冊。

「この病気に四十代初めでかかるのは稀(まれ)らしい」

サンドイッチ屋を営んでいた妻は、がんに冒され、死へと向かって歩む。

生命保険会社勤務の夫は、時短勤務に切り替えて週に五日、病院へ通い、

愛する妻へと柔らかい視線を投げかける。

限りある生のなかに発見する、永続してゆく命の形。

妻はまだ40歳代初めで不治の病におかされたが、その生の息吹が夫を励まし続ける。

世の人の心に静かに寄り添う中篇小説。

「長いお別れ」を読んだ後では、良くも悪くも40代の夫婦の話だなと突き放してしまったわ。

『か「」く「」し「」ご「」と「」』 住野よるさん

『か「」く「」し「」ご「」と「」』 住野よるさん

『君の膵臓 をたべたい』が新鮮で、ちょっと心にとめておいたのだけれど。

きっと誰もが持っている、自分だけの「かくしごと」。みんなには隠している、ちょっとだけ特別なちから。

別になんの役にも立たないけれど、そのせいで最近、君のことが気になって仕方ないんだ――。

クラスメイト5人の「かくしごと」が照らし出す、お互いへのもどかしい想い。

5人のクラスメイトが繰り広げる、これは、特別でありふれた物語。

どこかでずっと前に読んだようなと、いやいや内容じゃないの、雰囲気が。

で思い出した。ずっとずっと昔遥前の青春時代「女学生の友」とかの雑誌に連載されていたジュニア小説、

むさぼり読んだジュニア小説、あれよあの雰囲気によく似ているわ。もうしばらくはいっか。

中島さんの小説は3冊目。

中島さんの小説は3冊目。 昨夕

昨夕

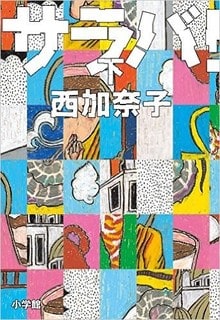

ずいぶんキッパリさっぱりした表紙。

ずいぶんキッパリさっぱりした表紙。 昨夕

昨夕

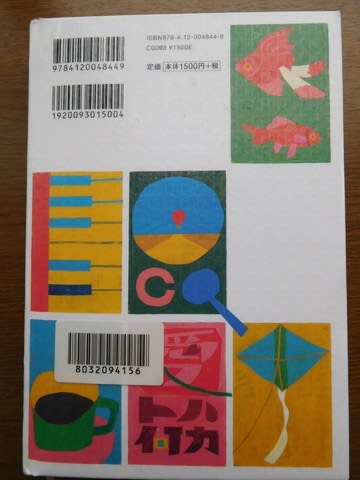

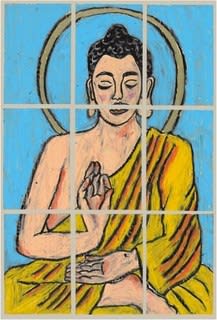

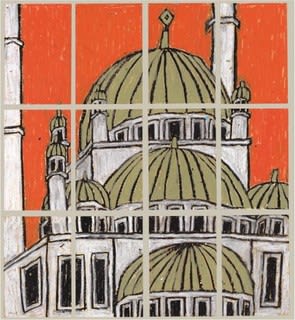

(西さんのイラストです。表紙はこれらの絵を分割して構成したそうで。)

(西さんのイラストです。表紙はこれらの絵を分割して構成したそうで。)

作者は阿川佐和子さん。強父とはもちろん「阿川弘之」氏のこと。

作者は阿川佐和子さん。強父とはもちろん「阿川弘之」氏のこと。 *ハクモクレン

*ハクモクレン *コブシ

*コブシ *

* 読み終わってはあっとひと息ついて。感想がどうにもまとまらない。

読み終わってはあっとひと息ついて。感想がどうにもまとまらない。