京都、今出川大宮のF先生のレッスンに伺いました。

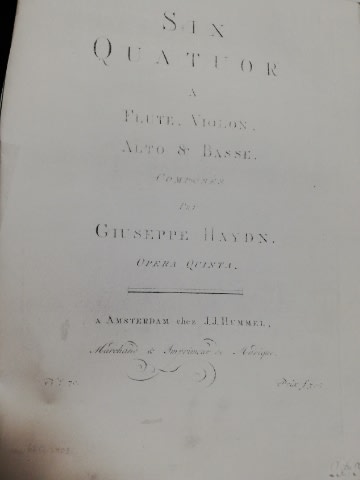

モーツァルト四重奏Adurを見て頂きました。

カルテットの前に、レッスンしていただくはずでしたが、都合で前後してしまいました。

でも大丈夫です。

6月にAdurをもう一度仕上げるのとGdurを合わせます。

今ではl先生コロナでお休みなので、高山セミナーで出会っていたⅠ先生のお弟子さんのF先生にお願いしました。

前回Ddurで構え方を変更。

そして、今回Adur。

Adurは他の四重奏 と違って 弦楽器がいい音のする ポジション(音域)で フルートも吹きます。

音を作る 協奏曲のような音でなく もう少し穏やかで包み込むように。

fのタンギングは 弱くお腹で切る。

pは舌で切りましょう。

モーツァルトの音

全般的に言えることですがタンギングは息できるように エアーアタック という感じで 音はたくさんすぎないように。

装飾音符は 八分音符のように吹かないで ポコアクセント と思ってください。

ロングトーンはふわっと空気感を大事に バイオリンをよく聞いて

メヌエットは一拍目が大事です。

明るく威張った感じ で はじめの アフタクト は 八分音符で練習して その時のタンギングのままで 付点音符 十六分音符を吹きましょう。

ターンの下の音はナチュラルで。

最後の楽章 ロンド は モーツァルトによく出てくる2拍目から始まるロンドです。

2拍目の頭の音を大事に吹きましょう。

タンギングは息を多い目に明るく。

しばらく レッスンに入ってなかったので大変刺激になりました。

目が覚めた感じです。

まだまだやり残していることはあります。

頑張ります。