こどもの日は、朝コーナンに行って前日買ってきた植木鉢の穴を埋めをするという夫におつきあい。

えっ!!

恐竜のジオラマ風ディスプレイ。

夫が買った鉢は、結局紫陽花の鉢になっていました。

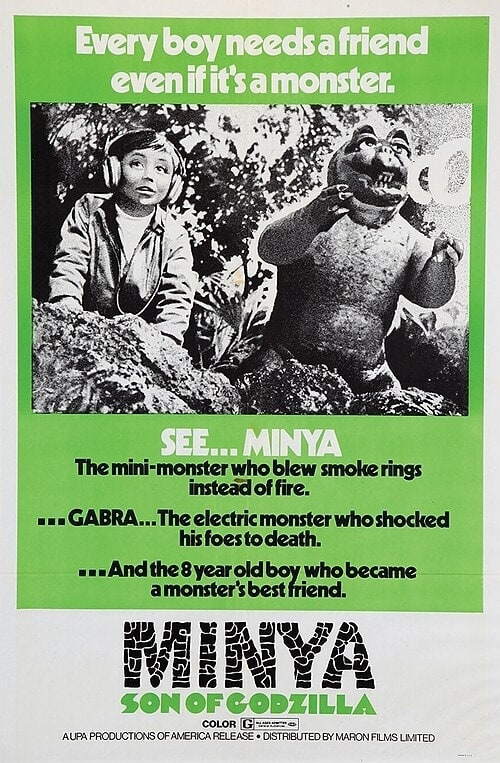

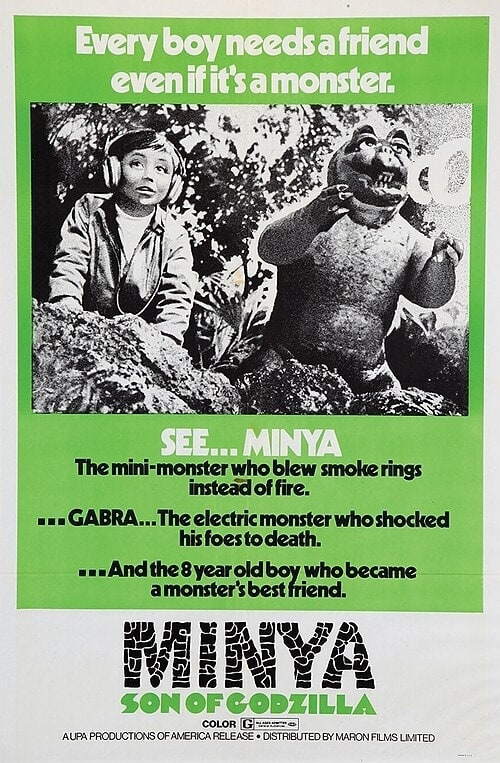

スペクトルマン、ゴジラシリーズ

ゴムは?「土と水ですぐ劣化するからだめだろう。」

「お風呂の水栓がいい。」

コーキング剤と足したら2千円くらい行ってしまいます。

「これじぁ、何してるかわかんないよ。」

というわけで、私はバジルにタイム、インパチエンス、マーガレット、ラベンダーなどなど98円の苗を買ってきました。

冬の間お休みだった植木鉢がいよいよ活躍です。

お昼を食べて、さて植付けと思ったところに、長男からLINE。

えっ!!

毎年当番で回ってくる会社に置くディスプレイ。

今年は無いなと思っていたら…。

仕事と言うより、オフィスのお花当番のようなものですが、1ヶ月ディスプレイされます。

「5月と言えば鯉のぼりか?」次男に頼んで近所のセリアへ、

しかし、端午の節句の飾りはもう全く見当たりません。

先月はたくさんあったのに…。

今はアウトドア用品に変わっています。

「あかんわ。ダイソーに行く。」

ダイソーでも同じですが、部屋用の鯉のぼりが500円で売っていました。

ディスプレイスペースより大きい。大き過ぎます。

こうなったら方向転換。

造花コーナーで緑の葉っぱや、ツタ、シダを購入。

「緑のモス」あるかな?

モス=苔、フェイクでいいのですか…。

緑のフェルト、マット…これじゃありません。

「こんなんあった。」と次男。

「お〜!これこれ。」

それから、おもちゃの恐竜を4匹。

後は夫が集めた流木と石がある。と家に帰って製作。

恐竜のジオラマ風ディスプレイ。

マニアの作ったジオラマとは比べものになりませんが、1ヶ月の慰みにはなるかも。

長男にできたと連絡すると明日仕事終わってから取りに来るそうです。

私は6日1:00〜兵庫県立王子の森美術館で演奏です。

長男は小学生の頃は宿題を手伝ったこともないのに、今頃取り返しているようです。

夫が買った鉢は、結局紫陽花の鉢になっていました。

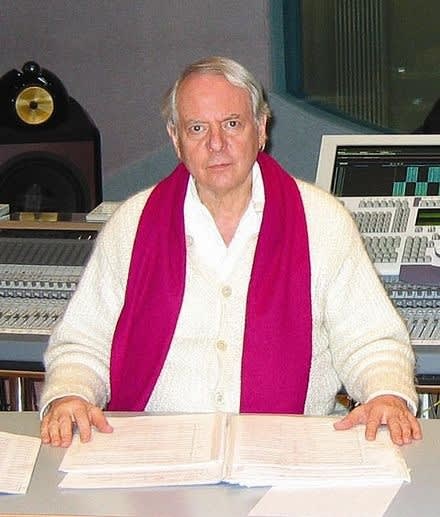

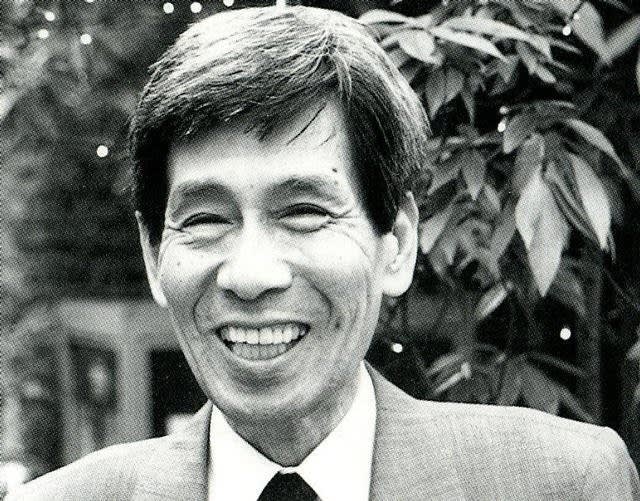

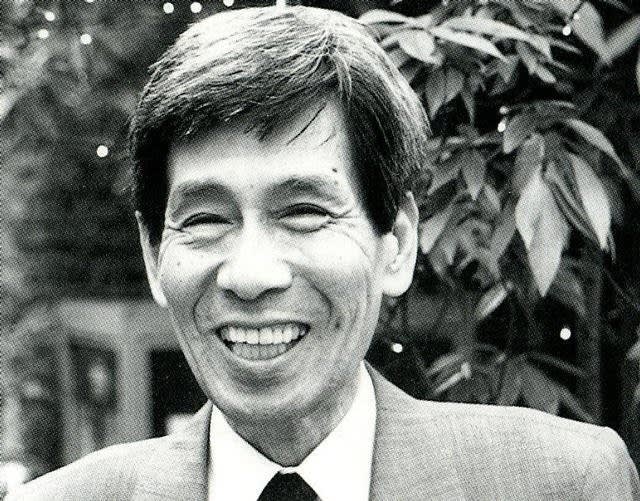

宮内國郎(1932- 2006年)

日本 東京府生まれ、東京都没

実家は印刷業を営んでいました。

少年時代、音楽好きだった兄の影響でクラシック音楽に親しみ、16歳のときにジョージ・ガーシュウィンの伝記映画『アメリカ交響楽』を見てジャズに傾倒します。

国立音楽大学附属高等学校に入学、松本文男に師事し、トランペット奏者を志しましたが、高校2年生の時、軽い肺結核を患い断念しました。

服部正、入野義朗、斎藤一郎などの指導を受けながら、作曲家としての修業を積む傍ら、フリーの立場でアレンジを中心に、民放ラジオ局ニッポン放送関係の仕事に従事しました。

1950年代後半からテアトル・ド・ポッシュに所属。

ニッポン放送での仕事を皮切りに、映画やテレビ番組の音楽を担当するようになります。

もともと映像の音楽を手がけるようになったきっかけは、1959年(昭和34年)のフジテレビ開局前に試験電波として流していたテスト放送用の番組に音楽をつけたことが始まりでした。

テレビ開局以降は同局のテレビドラマの音楽や番組テーマ曲などを次々と作曲し、のちの映像音楽作曲への第一歩を記しました。

1960年(昭和35年)には、映画『恐妻党総裁に栄光あれ』で初めて映画音楽を手掛けます。

フジテレビに勤務していた友人・円谷皐の推薦により、映画『ガス人間第一号』に抜擢されます。

1966年にTBSで放映が決まった円谷プロダクション制作の『ウルトラQ』、

引き続いて『ウルトラマン』

長篇怪獣映画ウルトラマン(1967年)

の音楽を担当し、初期ウルトラシリーズのイメージ作りに、音楽面で大きく貢献しました。

の音楽を担当し、初期ウルトラシリーズのイメージ作りに、音楽面で大きく貢献しました。

後、特撮テレビ番組の音楽も多く手掛けます。

1979年(昭和54年)、それまで培ってきた映像音楽の集大成を『ザ☆ウルトラマン』に残すこととなり、これは円谷プロ作品ではBGMを初めて海外録音という快挙を成し遂げました。

ジャズ畑出身ですが、晩年はデジタル系の音楽に傾倒していきました。

『ウルトラQ dark fantasy』では、原作『ウルトラQ』のテーマ曲をデジタル系のサウンドでリメイクしています。

作品にウルトラマンシリーズ、怪獣ブースカ

スペクトルマン、ゴジラシリーズ

ゴジラ・ミニラ・ガバラ

オール怪獣大進撃1969年

があります。

があります。

交響組曲「恐竜」

1979年作曲、交響組曲「恐竜」

楽曲の一部が『実相寺昭雄監督作品ウルトラマン』に流用されています。

交響組曲「恐竜」

第1曲 序曲

第2曲 誕生

第3曲 別れ

第4曲 成長

第5曲 愛

第6曲 闘争

第7曲 平和

第8曲 終曲