月曜日は渡辺橋近くのサロン・ド・プリンシパルフルートアンサンブル「エスカル」でした。

ヘンデルの「アレキサンダーの饗宴」(1736年作)

アレクサンドロスとタイス、ルドヴィコ・カラッチ画(1611年)

「この曲すると興奮するんだよね!」

「マカベウスのユダ知ってますか?優勝の時の曲。あれもこれです。」

「上演が少なくなったわけを知ってますか?」

「カストラートがいなくなったせいです。変声期の来た男性を去勢して高い声で歌わせる。」

「他にもヘンデルは『ジュリアス シーザー』ならよく上演されているから聞いてみてください。ヘンデルは本当に素晴らしいから!バッハは落ちて行くけど」

ジェローム カーン(1885-1945年)作曲「煙が目に染みる」(1933年作)

バスフルートでほとんどの部分を吹くことにしたのですが、これがいい感じ!

6月の発表会でも大阪エスカルのメンバーですることになりました。

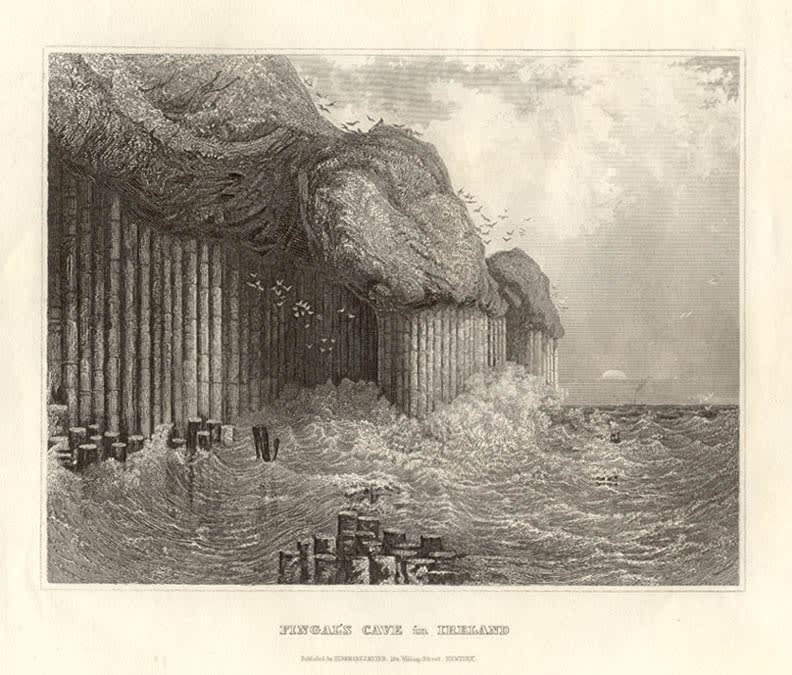

メンデルスゾーンの「フィンガルの洞窟」(1830年作曲)

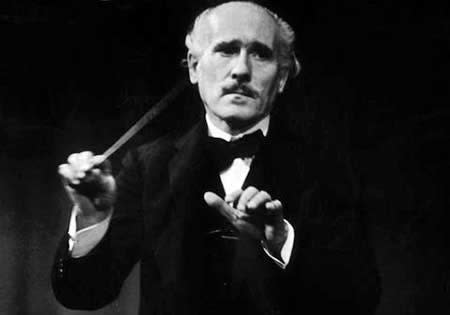

「トスカニーニの指揮のリハーサルシーン知ってますか?一度見てください。」

トスカニーニ(1867-1957年)

間違ったら、めちゃくちゃ怒って、指揮棒を投げてしまってそれが奏者の目に当たって、訴訟になったこともあったそうです。」

メンバーが「怒られて、楽器投げつけた人もいたってありましたよね。」「ああ、ホルン奏者でその後いられなくなってアメリカに行っちゃったんだ。」

「外山雄三も怖かった!」

外山雄三(1931-2023年)

「音を間違えようものなら、ずっとその人を睨みつけて振るんだ。次の人が間違えるまで!」

「ある時グランドハーブの人が少し入るところを間違えたら、指揮台を降りてハーブの目の前まで行って振るんだ!本番にだよ!」

「パワハラですよ。」と何人かが言いました。

「まあ、そんな時代もありました。お金もらって演奏するプロが間違ってはいけない。ということもあったんだろう。」

榎田先生の話される逸話はおもしろいです。エスカルではそんなことはありません。

しかし、それくらいの

「覚悟を持って、真剣に音楽に向き合うように」

ということだと。私は受けとめています。

トスカニーニの恐ろしいリハーサルの動画たくさんあがっています。

これはその名も

Toscanini DESTROYS a bass section

トスカニーニ、ベースセクションを破壊する