台南の孔子廟には、小さな楽器博物館があります。

孔子廟は1600年代にできましたが、遺骨があるとかいうわけではなく、遺徳を忍ぶ場所ということで、あちこちにあります。仏舎利のようなものかなぁ?違っていたらごめんなさい。

台湾では最も古いものだそうです。

台湾の歴代の総統が大きな額を奉納しています。

以前は学校だったそうで、学問の神様のような扱いを受けていて、黄色い紙に合格祈願と自分の名前を書いて奉納すると、受験に受かるそうで、たくさんの受験生が書いていました。

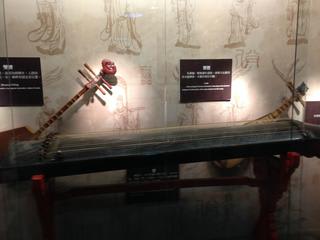

敷地の一部に楽器展示されているところがありました。特に古いものというわけではないようですが、中国伝統の楽器がたくさんありました。

これは、雙清、琵琶 琴。

日本のコトはソウといって、本当は筝と書きます。

筝は琴柱があって、弦の柱の内側の部分を爪でかき鳴らしますが、琴はキンと言って、琴柱が無く、弦を押さえて音程を変えて右手で弾くそうです。

笙。リード楽器ですが、日本の笙よりすこし歌口が突き出ています。

ツン(土へんに重いという字)陶器の笛は、6つの穴を塞いだり開けたりして音程を変えます。

排簫 これは管楽器で、この写真の下の方についているたくさんの突起は管になっていてそこから息を吹き込んで音を出します。サンポーニャのような楽器です。赤い塗りがきれいです。

洞簫 尺八のように縦にして息を吹き込む、ノンリードの笛です。

龍笛 中国の古くからある楽器で、2オクターブ吹けます。横笛。これが日本の龍笛の源流、西に行ってはフルートになったといわれています。

二胡 弓で弾いて演奏する 胴はニシキヘビの皮だそうです。

なぜか、擦弦の楽器だけは日本では流行りませんでした。

三弦 胴は蛇の皮、爪のような撥で弾きます。

これは杖が並んでいるのかと思ったら、笛の一種だそうです。側面に穴があいていて、この龍の彫り物のような上に穴が開いていて、吹き込むらしいですが、残念ながら、説明も無く詳細はわかりません。ですが、装飾としておもしろいのと、こんなにたくさんの笛、一人ずつ奏者がいて合奏したのか?あるいは、一人が、ときと場合に応じて笛を変えたのか?

想像するだに楽しいので、載せてみました。

最後が虎の形の楽器です。杖のようなもので背中のでこぼこを叩いて音をだしたらしいです。

ギロのような感じかな?音はあまり期待できないですが、装飾が面白いです。

楽器が展示されているだけでなく孔子の誕生日などに実際に演奏を奉納されるそうです。