(2023年4月9日投稿)

【はじめに】

今回も、引き続き、石川九楊氏の次の著作を紹介してみたい。

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

今回は、本論の次の各章の内容である。今回は、清代の書について取り上げてみる。

●第36章 無限折法の兆候―朱耷「臨河叙」

●第37章 刀を呑み込んだ筆――金農「横披題昔邪之廬壁上」

●第38章 身構える書――鄭燮「懐素自叙帖」

●第39章 貴族の毬つき歌――劉墉「裴行検佚事」

ただし、執筆項目は、私の関心のあるテーマについて記してある。

【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

本書の目次は次のようになっている。

【目次】

総論

序章 書的表出の美的構造――筆蝕の美学

一、書は逆数なり――書とはどういう芸術か

二、筆蝕を読み解く――書史とは何か

第1章 書史の前提――文字の時代(書的表出の史的構造(一))

一、甲骨文――天からの文字

二、殷周金文――言葉への回路

三、列国正書体金文――天への文字

四、篆書――初代政治文字

五、隷書――地の文字、文明の文字

第2章 書史の原像――筆触から筆蝕へ(書的表出の史的構造(二))

一、草書――地の果ての文字

二、六朝石刻楷書――草書体の正体化戦術

三、初唐代楷書――筆蝕という典型の確立

四、雑体書――閉塞下での畸型

五、狂草――筆蝕は発狂する

六、顔真卿――楷書という名の草書

七、蘇軾――隠れ古法主義者

八、黄庭堅――三折法草書の成立

第3章 書史の展開――筆蝕の新地平(書的表出の史的構造(三))

一、祝允明・徐渭――角度の深化

二、明末連綿体――立ち上がる角度世界

三、朱耷・金農――無限折法の成立

四、鄧石如・趙之謙――党派の成立

五、まとめ――擬古的結語

本論

第1章 天がもたらす造形――甲骨文の世界

第2章 列国の国家正書体創出運動――正書体金文論

第3章 象徴性の喪失と字画の誕生――金文・篆書論

第4章 波磔、内なる筆触の発見――隷書論

第5章 石への挑戦――「簡隷」と「八分」

第6章 紙の出現で、書はどう変わったのか――<刻蝕>と<筆蝕>

第7章 書の750年――王羲之の時代、「喪乱帖」から「李白憶旧遊詩巻」まで

第8章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(前編)

第9章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(中編)

第10章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(後編)

第11章 アルカイックであるということ――王羲之「十七帖」考

第12章 刻字の虚像――「龍門造像記」

第13章 碑碣拓本の美学――鄭道昭の魅力について

第14章 やはり、風蝕の美――鄭道昭「鄭羲下碑」

第15章 紙文字の麗姿――智永「真草千字文」

第16章 二折法と三折法の皮膜――虞世南「孔子廟堂碑」

第17章 尖塔をそびえ立たせて――欧陽詢「九成宮醴泉銘」

第18章 <紙碑>――褚遂良「雁塔聖教序」

第19章 毛筆頌歌――唐太宗「晋祠銘」「温泉銘」

第20章 巨大なる反動――孫過庭「書譜」

第21章 文体=書体の嚆矢――張旭「古詩四帖」

第22章 歓喜の大合唱・大合奏――懐素「自叙帖」

第23章 口語体楷書の誕生――顔真卿「多宝塔碑」

第24章 <無力>と<強力>の間――蘇軾「黄州寒食詩巻」

第25章 書の革命――黄庭堅「松風閣詩巻」

第26章 粘土のような世界を掘り進む――黄庭堅「李白憶旧遊詩巻」

第27章 過剰なる「角度」――米芾「蜀素帖」

第28章 紙・筆・墨の自立という野望――宋徽宗「夏日詩」

第29章 仮面の書――趙孟頫「仇鍔墓碑銘」

第30章 「角度筆蝕」の成立――祝允明「大字赤壁賦」

第31章 夢追いの書――文徴明「行書詩巻」

第32章 書という戦場――徐渭「美人解詞」

第33章 レトリックが露岩――董其昌「行草書巻」

第34章 自己求心の書――張瑞図「飲中八仙歌」

第35章 媚態の書――王鐸「行書五律五首巻」

第36章 無限折法の兆候―朱耷「臨河叙」

第37章 刀を呑み込んだ筆――金農「横披題昔邪之廬壁上」

第38章 身構える書――鄭燮「懐素自叙帖」

第39章 貴族の毬つき歌――劉墉「裴行検佚事」

第40章 方寸の紙――鄧石如「篆書白氏草堂記六屏」

第41章 のびやかな碑学派の秘密――何紹基「行草山谷題跋語四屏」

第42章 碑学の終焉――趙之謙「氾勝之書」

第43章 現代篆刻の表出

第44章 境界の越境――呉昌碩の表現

第45章 斬り裂く鮮やかさ――斉白石の表現

結論

第1章 中国史の時代区分への一考察

第2章 日本書史小論――傾度(かたむき)の美学

第3章 二重言語国家・日本――日本語の精神構造への一考察

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

〇第36章 無限折法の兆候―朱耷「臨河叙」

・不思議な書である朱耷の書

〇第37章 刀を呑み込んだ筆――金農「横披題昔邪之廬壁上」

・金農(冬心、1687-1763)

・日本での評判が高い金農の書と画

〇第38章 身構える書――鄭燮「懐素自叙帖」

・鄭燮の「懐素自叙帖」

〇第39章 貴族の毬つき歌――劉墉「裴行検佚事」

・劉墉の「裴行検佚事」

・劉墉の「裴行検佚事」の筆蝕

第36章 無限折法の兆候―朱耷「臨河叙」

不思議な書である朱耷の書

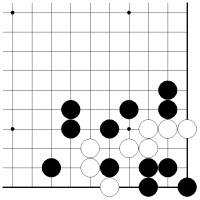

八大山人・朱耷(しゅとう)の書は、不思議な書であると石川氏は評している。

まず、棒状の書線も不思議である。そして朱耷の「臨河叙」には、「會」字のように、一字を構成する字画ブロックが右下へと切れていく文字があるし、「脩」字のように、逆に左下へ切れていく文字がある。しかもそれが、必ずしも有機的なつながりをもっていない。

それでは、朱耷の書は大した価値なきものとして看過できるかと言うと、素朴なたたずまいがある。

また、中国書史には、100年以上後に、清朝の伊秉綬(いへいじゅ)という、似たような味わいを引き継ぐ書家がいる。だから触れないですますわけにはいかない。

朱耷のほとんど均一な太さの書線の書は、いささか「けち」な書であるとも石川氏はいう。

毛筆の筆尖がこすり切れた、いわゆる「禿筆」で書かれたと推定される。

朱耷作「臨河叙」は、字画の太さが、原物で1センチ内外の一定の太さで書かれている。つまり、その書線の状態は、鋭利な三角形の切り込みがなく、均一の太さである。

そして、石川氏は、この作品を次のように特徴づけている。

・朱耷作「臨河叙」は、筆毫の「あたり」部の近辺を用い、筆毫は垂直気味で、いささか無造作な「トン」と下ろす起筆に始まり、鋭い角度も苦心の距離も見かけられない書である。

・筆毫の開閉度である「展度」も、「禿筆」のせいもあろうが、ほとんど一定であり、変化に乏しい。

・その最大の特徴は、力の加減状態が表面上に姿を曝さぬほどに内向し、「けち」られ、「展度の一定性」とも呼ぶべき姿を実現しているところにある。

・朱耷の「臨河叙」に、従来の書には感じられなかった素朴さを鮮明に感じるとすれば、それは筆蝕の劇(ドラマ)である以前に、「展度の一定性」が、いくぶんか対重力表現を減じ、絵画の描線のような質を盛っているという点にその理由を求めている。

一般に朱耷の書は、筆毫の開き具合に発する「展度」が一定化の傾向を見せ、「縦肥横痩」の原則(縦画は太く、横画は細くの原則)から、いくぶんか自由である。朱耷にとって書字することが、描画するような位置へ移動(シフト)しており、朱耷の書は、絵画的であり、いや絵画であると、石川氏はいうことができるとする。

「展度の一定」をもたらす第二の理由は、筆蝕の無限微分である。字画が均一な太さで書かれるためには、筆毫の抑揚が抑制され、筆尖に伝えられる力が一定性をもたねばならない。筆毫の抑揚が抑制されることは、どの瞬間においても、たえず力を加圧されつづけるということであり、それは「筆蝕の無限微分化」によって可能になると、石川氏は理解している。

(石川、1996年、321頁~323頁)

第37章 刀を呑み込んだ筆――金農「横披題昔邪之廬壁上」

金農(冬心、1687-1763)

金農の書「横披題昔邪之廬壁上」は刀を呑み込んだ書であるという。

40歳前後の書と言われる「臨書・華山廟碑」は中国の同時代の一般的な書法による隷書表現であることを超えるものではない。ひとつの「金農らしさ」=個性(個性とは歴史とのせめぎ合いから生まれるものだ)が、うかがえるようになるのは、40歳代中頃の作と言われる「茶説」あたりからであろう。

金農の書の歩みを見ていると、本質を抽象化する卓抜した力に驚く。まずは隷書にとってはなくてはならないはずの横に長く伸びる波磔画を短く退化させた点に「らしさ」の誕生がある。隷書であることの証であり、それゆえ長く伸ばし、強調すべき波磔画と波磔を逆転的に退化させたのである。なぜかといえば、隷書の本質が横へ伸びる力・ベクトルの集合体であることをつかんだからである。

このように、40歳代中頃の作といわれる「茶説」あたりから、隷書の本質を抽象化する卓抜した力が看取できると石川氏はみている。つまりこの頃から、隷書の本質が横へ伸びる力・ベクトルの集合体であることをつかんだという(石川、1996年、329頁~330頁)。

金農の最晩年、76歳に登場する「横披題昔邪之廬壁上」は究極の「切り削り」の書である。慎重かつ大胆な姿は、金農の書の辿りついた究極の姿と言ってよいだろう。すさまじいとしか言いようのない書の姿である。金農は書史を逆転して見せた、おそるべき巨人である。そしてその金農の表現を可能にした中国清代、乾隆帝の時代というものの底知れない深さをも同時に知ることになるのである。書写の微粒子的律動という書字を構成する単位が、自らの姿を露岩した、この「無限折法」こそは書がいわば近代的段階(ステージ)に立った証明である。「書は筆蝕の芸術であり、筆蝕の美である」ことをどのような言葉を費やした証明よりも、はるかに雄弁に宣言している。書自身が書史の展開を通じて、ついに自らを批評し、論述したのである。

(石川、1996年、335頁)

日本での評判が高い金農の書と画

金農の書や画は、日本でも評判が高く、ファンも多い。

画家・橋本関雪に「読乞水図」というエッセイがある。芥川龍之介は金農の字に小穴隆一の字が似ているので、複製を見せてあげるという趣旨の葉書を出しているそうだ。武者小路実篤は、金農の画を「平和な落ちついた処があるやうに思ふ」と、「石涛雑感」の中でほめている。自らも一見金農に似た書を書いた、画家の中川一政は「書について」の中で、金農を高く評価している。

石川九楊氏は、「金農の書はすごい」と評している。金農の書は奇抜な書には違いないが、、実際には本格的な研鑽に裏づけられた、書史上に聳え立つ書であるとする。

(石川、1996年、329頁)

第38章 身構える書――鄭燮「懐素自叙帖」

鄭燮の「懐素自叙帖」

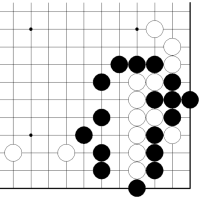

鄭燮の「懐素自叙帖」は、狂草で有名な唐代の懐素の「自叙帖」の一部を書いたもので、スケールの大きな作である。

一見楷書風だが、実際はいくつかの書体がこきまぜられている。鄭燮のこの書では各体入り乱れている。この「懐素自叙帖」の書体は楷・行書主体であると言えるだろうが、そこには草書も隷書も交じっている。

鄭燮は筆毫に角度をもち、筆毫を開きつつ圧しつける。つまり筆毫の可能性の限界、極限までを定めようとしているのだ。筆毫の極小と極大の極限をたえず抱き込みながら書いている。筆蝕はいつも豊かである。痩せず、枯れず、潤いがある。この両極を抱いている鄭燮の筆蝕はどのような事態にも対応できるようにいつも張りつめ、いつも身構えている。鄭燮の文字造形法、構成法も卓抜である(石川、1996年、336頁~339頁)。

書というのは筆蝕の芸術であり、その筆蝕は時間=速度と空間=深度の函数として現れるというのが石川氏の書の持論である。

筆蝕上の力点が鄭燮においては、空間=深度に置かれている。各書体のこきまぜといい、大胆な転調はその筆蝕自体に込められた筆蝕の空間=深度性に主律された時間=速度の分節的統合に支えられている。つまり時間=速度を軸に空間=深度を従えるのではなく、空間=深度を軸に時間=速度を従えているのである。

鄭燮はおそらくはその文字の大小落差の巨大さを徐渭などに学びながら、徐渭から明末諸家の速度=時間主導型を超えて、空間主導型へと筆蝕を転換し、転換することによって、徐渭の時間=速度主導を超え、明末の書のステージを超えたのである。

この明末連綿諸家の改良的な書と、清代鄭燮や金農の革命的な書との差は、明末の傅山が篆書で書いた長条幅の書と較べてみるとわかりやすい。傅山の篆書体の書は行書体の書と何ら変わりのない速度=時間性の筆蝕で書かれている。

(石川、1996年、339頁~340頁)

第39章 貴族の毬つき歌――劉墉「裴行検佚事」

劉墉の「裴行検佚事」

劉墉(石庵)の書はけったいな書である。「けったいな」というのは、「希代な」「世にも稀な」という語がなまって生まれたという説もあるから、その意味をも含めてけったいな書である。

線の肥痩の落差の大きさは、趙孟頫や鮮于枢ら元代の書とのつながりを感じさせ、筆蝕そのものの抑揚の大きさは黄庭堅を思わせるところがあり、蘇軾のように筆蝕にばねをきかせるところがある。また抑揚の大きさにもかかわらず、曲折がなく、ぽってりとなめらかな筆蝕には王羲之や智永がおり、転折を見せず、曲折の少ない「ころころした」という表現にふさわしいいささか素朴な文字構成には鐘繇の影響を見てとることができる。

劉墉はさまざまな歴史上の書を習得し、それらの影響によってその書が生まれたと多くの書評家は説く。また劉墉の書に後続する鄧石如、呉熙載、楊沂孫、徐三庚、趙之謙等の北派・碑学派との比較で、帖学派の書として、その書の歴史的価値を多くの書評家は一般に定める。

確かにその通りなのだが、劉墉の書の価値はそれら古典の影響や帖学派であること自体にはなく、劉墉の書そのものの世界つまり表現そのものの中にあるはずだ。劉墉の書の価値、それは一体何なのだろう。そのひとつの秘密は「兎糞」「墨猪」にあるという。

つまり、劉墉の書の価値の秘密のひとつは、その字画のころころ形状や字形から「兎糞」と呼ばれ、また「肉あって骨なし」という意味での「墨猪」と仇名されるところにあると石川氏はいう。(石川、1996年、343頁~345頁)

劉墉の「裴行検佚事」の筆蝕

大方の評者は、劉墉の小楷(小さな文字で書かれた楷書)を評価するようである。

しかし、石川氏は「裴行検佚事」に見どころがあるという。表面加工された蠟箋に相当な濃墨で書かれた、いわゆる「墨猪」の書がよいらしい。

書する者にとって墨の濃度の選択というのは、思想であり、スタイルであるといわれる。ひとりの作者には一定の墨の濃度の選択の型がある。劉墉の場合、濃墨であった。ちなみに、現代の書家・比田井天来は濃墨を選びとったのであり、鈴木翠軒は淡墨を選びとった。

さて、劉墉の「裴行検佚事」の筆蝕(書きぶり)について、石川氏は、次のように想定している。

「どろどろ」になるまでよく摺った墨を相当上等な筆につけた状態を思い浮かべてみるのがよいそうだ。そして、上等の筆とは、細い、つまり多数の獣毫でできていながら、かつ腰のある入念につくられた筆を指す。この作品をなぞると、途中で筆尖が二つに割れることがあり、肥痩の落差が大きいから、比較的軟らかな短めの穂の筆と石川氏は推定している。その「どろどろ」とし、「ぽちゃぽちゃ」した状態が、この書を書いている時の筆毫の状態であると思えばいいとする。

この関係に生じる筆蝕の劇(ドラマ)が、この「裴行検佚事」の書の劇(ドラマ)であると理解している。

この筆と紙との関係である、この筆蝕関係に生じる「裴行検佚事」の書の最大の特徴は、「すべり」であるようだ。葉書に毛筆で文字を書きつけるように、対象である紙の状態が墨を吸いにくくて、筆がすべりやすい。

また、その「すべり」だけではなく、その上にさらに「ひねり」をもっていると指摘している。この特異な「ひねり」をもたらすものは、字画と字画の間に挟入される間(ま)である。筆脈と筆脈の間にひそかに「間」が忍び込み、その書字法が、劉墉の書をこの時代の書から「希代(きだい)」にする理由であると石川氏は考えている。

劉墉の書字の筆蝕は縦横に平面に広がろうとするよりも、むしろ「奥」への立体動の方にははるかに親しい。「奥」と言っても、劉墉の場合はいわば「ゴム毬」の筆触だから、奥に刻り込むのではない。むしろ力を加えることによって、高く反撥してくるような紙の表面に墨を盛り上げる表現である。劉墉の「すべり」の筆触には、間(ま)が忍び込む。

ここで、黄庭堅と劉墉の書の違いについて言及している。

「裴行検佚事」の「裴」の「非」部の第二縦画の「ゆれ」は、黄庭堅の「伏波神祠詩巻」や「松風閣詩巻」の「ゆれ」とは異なる。黄庭堅の方は、三折法あるいは、その三折法の陰に隠れていた九折法の運筆に従った「ゆれ」である。

一方、劉墉の書は、黄庭堅の書のように折法上の戦略(九折法)によるものではなく、もっぱら筆触のすべりに起因している。その筆触上のすべりは、字画と字画との間の自然なリズムさえも「すべらせる」ことによって、「間(ま)」を生むことになる。

(石川、1996年、345頁~349頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます