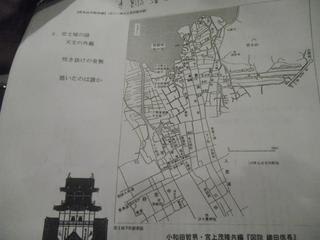

お城のデータ

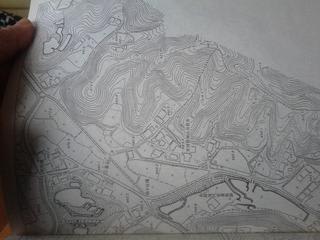

所在地:甲賀市(旧甲賀郡)信楽町小川 map:http://yahoo.jp/T2crID

目標地:小川のバス停

区 分:丘城

標高:390m 比高:60m

現 状:山林

遺 構:曲廓・土塁・堀切・武者隠し

築城期:織豊期・・嘉元3年

築城者:鶴見伊予守・小川俊盛

駐車場:登城口に

訪問日:2016.2.8

主郭背後を三重の堀切が守るお城。

主郭背後を三重の堀切が守るお城。

お城の概要

集落東側の山すそに「中之城」の案内があり、ここから登ります。5分程度で主郭に到達します。尾根先端を削平し、尾根は大きな堀切で切断されていて、郭の尾根側(堀切)は削り残しの大きなコの字状の土塁が残っていました。この郭はけっこう広く、幅20m*長さ40mくらいあるでしょうか。監視の城というより出撃の城つう感じです。この中之城から堀切の先の尾根をさらに登っていくと小川城に到達します。この間、小郭が二箇所、堀切が連続して数箇所認められます。本城と支城の連絡道がきれいに残っているという感じです。中之城から小川城まで1.5Kmと表示ありますが そんなに距離は感じませんでした。

小川中ノ城は、小川城の居館とも云える城。

山頂の小川城と麓の中ノ城は、尾根伝いに登城道が通じているが、その尾根を三条の堀切で防禦し、馬蹄形の切込土塁で三方を囲んだ広い曲輪となっていて、伊賀や甲賀によく見られる豪族居館様式の縄張りとなっている。

この城の見どころは何と言っても幅約10m・深さ約8m程もある主郭背後の大堀切だろう。

歴 史

小川城は、嘉元3年に鶴見伊予守によって築城されたとされているが、小川俊盛によって築かれたとの説もあり、築城年代・築城者については定かではない。

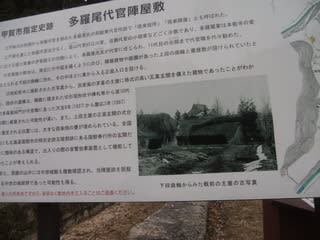

戦国時代、小川城は多羅尾氏が城主となり、信楽一帯の盟主として勢力を誇ったが、文禄4年に豊臣秀次事件に連座し改易され、小川城は廃城となった

尾根道であるが、土塁が畝状にいくつも!

尾根道であるが、土塁が畝状にいくつも!

ここから「中の城郭」域です。

ここから「中の城郭」域です。 中の城址~小川城への案内板・・・ここを下って行きます。

中の城址~小川城への案内板・・・ここを下って行きます。

大堀切

大堀切 竪堀も左右に大きく、はっきりと!

竪堀も左右に大きく、はっきりと!

大堀切(深さ5m)

大堀切(深さ5m) この上が中の城主郭で狭い

この上が中の城主郭で狭い

この道下れば集落、西の城へ

この道下れば集落、西の城へ 主郭

主郭

山すそに集落東側の「中之城」の案内があり、ここから登れます。5分程度で主郭に到達します。尾根先端を削平し、尾根は大きな堀切で切断されていて、郭の尾根側(堀切)は削り残しの大きなコの字状の土塁が残っていました。この郭は、幅10m×長さ10mくらい。監視の城というより出撃城・出丸・物見櫓ヵ。この中之城から堀切の先の尾根をさらに登っていくと小川城に到達します。この間、小郭が二箇所、堀切が連続して数箇所認められます。本城と支城の連絡道がきれいに残っている。中之城から小川城まで1.5Kmと表示ありますが そんなに距離は感じません

駐車スペース

駐車スペース

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、甲賀の城、武家家伝多羅尾氏、

本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

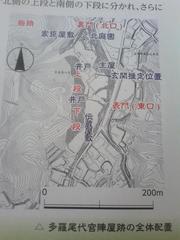

多羅尾古城・・遠景(多羅尾城山城の下から)

多羅尾古城・・遠景(多羅尾城山城の下から)  破壊された大手道

破壊された大手道 東側の億から回り込んで大手道に

東側の億から回り込んで大手道に

Ⅱの腰廓

Ⅱの腰廓

空き家の民家(県道沿いに人形が2体)

空き家の民家(県道沿いに人形が2体) 西谷へ。堀切(竪堀?)を下りてきました。

西谷へ。堀切(竪堀?)を下りてきました。 抱き牡丹/藤巴●藤原北家近衛氏流

抱き牡丹/藤巴●藤原北家近衛氏流  多羅尾公民館(市民センター)に駐車

多羅尾公民館(市民センター)に駐車

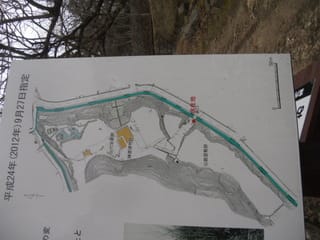

登城口・・・県道の終点から南へ橋を渡り多羅尾陣屋跡の方に進む。大同川の橋を渡って直ぐに西側に赤い消防ホース格納箱があり「多羅尾9」とある。これの北側に細い通路があり、この道が山上に通じている。

登城口・・・県道の終点から南へ橋を渡り多羅尾陣屋跡の方に進む。大同川の橋を渡って直ぐに西側に赤い消防ホース格納箱があり「多羅尾9」とある。これの北側に細い通路があり、この道が山上に通じている。

多羅尾代官屋敷跡方面

多羅尾代官屋敷跡方面

主郭部

主郭部

主郭背後の大土塁

主郭背後の大土塁

多羅尾代官屋敷跡の北端(頂部に石垣が見える)

多羅尾代官屋敷跡の北端(頂部に石垣が見える) 多羅尾城山城の下・・県道から南から見上げて

多羅尾城山城の下・・県道から南から見上げて

小池城・・・遠景

小池城・・・遠景  石垣に再利用された車石(中央下付近)。石の中央が湾曲して窪んでいる=市提供

石垣に再利用された車石(中央下付近)。石の中央が湾曲して窪んでいる=市提供 陣屋跡に『山口陣屋跡』碑建つ

陣屋跡に『山口陣屋跡』碑建つ

やまいの看板の見える、畦道正面が陣屋跡

やまいの看板の見える、畦道正面が陣屋跡

信楽川の八坂橋

信楽川の八坂橋

由緒書

由緒書

八坂神社前の駐車可

八坂神社前の駐車可 西側の土塁

西側の土塁

城館跡の周辺整備を検討する「今郷好日会」のメンバー

城館跡の周辺整備を検討する「今郷好日会」のメンバー

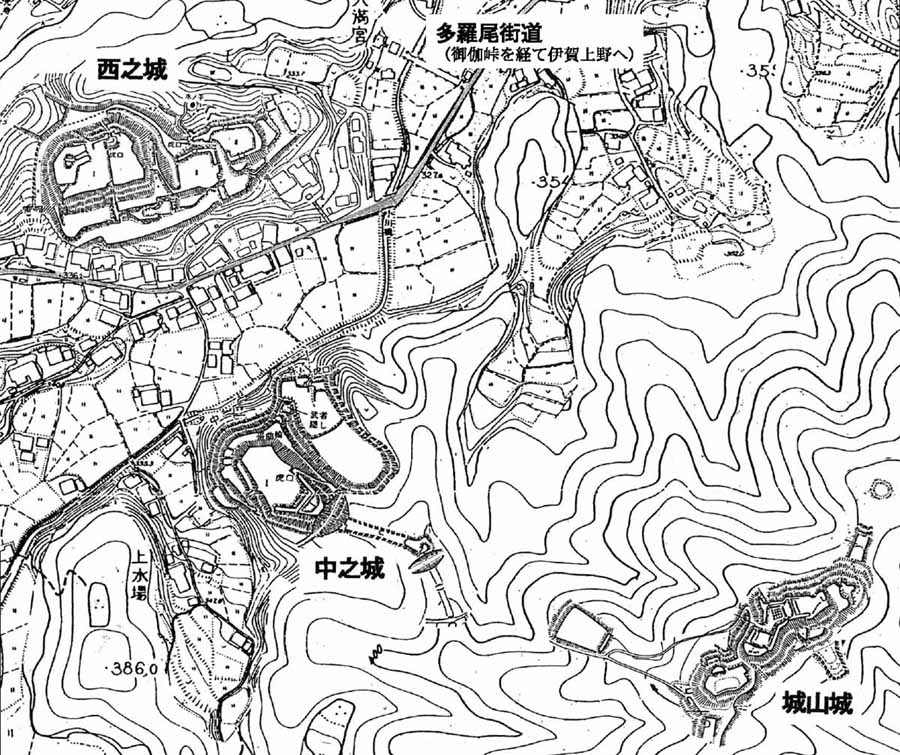

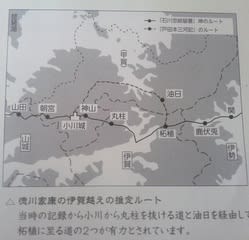

甲賀(こうか)市の西南端・旧信楽町内の南端の山間を多羅尾地区。 南側は三重県上野市と同県阿山郡島ヶ原村に、西側は京都府相楽郡山城町に接する山また山に囲まれた山村の集落である。

甲賀(こうか)市の西南端・旧信楽町内の南端の山間を多羅尾地区。 南側は三重県上野市と同県阿山郡島ヶ原村に、西側は京都府相楽郡山城町に接する山また山に囲まれた山村の集落である。