午前11時。炎天下で私たち三人衆は、サタディ社民党の声で、佐藤栄佐久講演会の最後の呼び込みに汗を流した。

昨日の夕食交流で意気投合した佐藤さんは、午前中半沢さんの案内で鈴木大拙館や野田山史跡を観光して、元気に会場にやってきた。本当に暑い中、会場の石川県教育会館には約300人の来場者を迎えて、金沢で初の佐藤栄佐久さん講演会を幕開けた。

短時間の開会挨拶で、私はのべさせてもらった。今なぜ佐藤栄佐久さんの話を聴くのか、それぞれが、3.11前後、日本や石川で起こってきた原発に関連する問題や手の届かないところで動いている政治の状況に照らし合わせて、お越しになったはずだ。地方に住む私たちが、これからをどう生きるべきか、福島で佐藤栄佐久さんが直面し闘ってきた深い経験から、私たちはその指針を見い出したい。

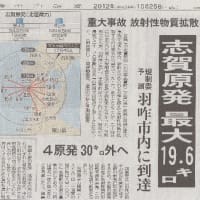

いずれ、生中継された録画映像を配信出来ると思うが、佐藤さんの話は、後半の質疑応答に行くほど熱を帯び、権力の腐敗と身をもって闘った具体的なやりとには、凄みすら感じさせるものがあった。「日本は原子力帝国になってしまった。」3.11を経験しながら、人々の苦悩を黙殺するかのように、原子力ムラの復権を容認する。再稼働、新たな規制委員会に原子力ムラの責任者が座る。沖縄タイムスは、福島の事故を米軍基地と重ね合わせ、国の犠牲になる福島に共通の苦悩を見いだした。これが、対米従属の日本の構造であることを説く。

県民の命と暮らしを守るには、国の権力と闘わざるを得ない。電力資本の利益共同体とその背後にある官僚組織は、民の側にいるのではない。彼らのめちゃくちゃと対決するには、5、6人の専門的力量を備えた力のある県職員を育てればよい。知事がその気になったら、一二年で人材は育つものだ。国からの官僚派遣には応じず、生え抜きを見いだした。原子力安全管理部門もそうだった。そして、東電の事故隠しや国の横暴な原発推進、プルサーマルと闘った。佐藤栄佐久県政が続いていたら、福島の過酷事故はなかったかもしれない・・・・。

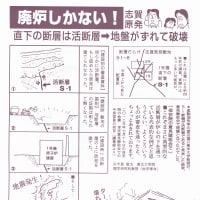

志賀原発直下活断層問題では、知事が主導して、過去の真実を明らかにすることは可能だ。問題提起している専門家を呼び寄せ、検証すればよい。原発問題への対処は、実は私たちの足元にある。

残念というか、3.11の前後、何事もなかったかのように、この国の政治は変わらない。政治の劣化、人材の劣化、日本の劣化を嘆く。住民に最も近い自治体の声を対し、県が主体性を持って、国と対峙することなしに、民主主義の進展はあり得ないと力説された。しかし、佐藤さんはただ嘆いているのではない。住民の力を結集し、それを体現した自治体が存在できれば、変えられるのだ。

チェルノブイリ20周年に、欧州地方自治体会議で採択され、欧州の常識になっている「スラヴィティチ宣言」の5原則※、とりわけ2.地方・地域自治体の不可欠な役割 4.透明性と情報 が、地方の主体のあり方を指し示している。日本は未だにこれに学んでいない。私たちは、これに追いついていかねばならない。

3.11事故は、文明論、哲学の問題として捉えねばならない。科学技術は進歩したが、科学でやれることと、やってはいけないことを区別しなければならない。ドイツの原発を止めた倫理委員会を思い起こさせる。佐藤栄佐久さんは、地方自治の現場から立ち上がる各地の闘いに、命ある限り共にありたいと結ばれた。

二日間、身近で接した。政治家の何たるかを垣間見る思いだ。金沢は本当にいい街ですね。何度か来ていたが、今回そう思う。金沢の市長になりたくなったなあと冗談も言われた。そして、貴方には実にユニークで、幅広い仲間がいて素晴らしいとも。頑張って下さいと固い握手を残して、佐藤栄佐久さんは、福島に戻って行かれた。

聴講してくださった市民の皆さん、そして呼びかけ人・実行委員の皆さんに深い感謝を申し上げたい。地方での私たちの闘いはいよいよこれからである。

※「スラヴィティチ宣言」5原則

(「チェルノブイリ事故から20年 大惨事に見舞われた地方・地域自治体」 国際会議 ロシアのスラヴィティチ市にて)

1.各国政府の主たる役割

原子力産業は複雑で危険な行程を伴うため、特にエネルギー技術にまつわる重大問題への対処や原子力発電所の立地、安全については、政府が本質的な責任を負う。

政府は、本分野における主たる責任を他に委任することはできない。世界規模の原子力安全管理は、各国政府が国際規範に則して原子力安全を統合的に確立して初めて可能になると考えなくてはならない。また、長期防災政策において考慮すべき初歩的段階、かつ不可欠な教育及び科学的研究に関する資源の調達を行うことができるのは、各国政府のみである。

2.地方・地域自治体の不可欠な役割

地方・地域自治体は最前線に位置し、直接利害を持つ住民を最も身近に代表する機関であり、国との連携のもと住民参画を促し住民を守ることにおいて、決定的な役割を果たす。

3.地域住民の連帯

チェルノブイリの惨状が白日の下にさらしたのは、核の事故が地方・国・世界の地域の境界にとどまらないという現実である。

原子力の安全は国の政治・行政上の制限によって縛られてはならない。国の縛りを越えて関係諸地域すべてをイコールパートナーとする真の地域住民の団結と越境的協力体制が必要である。

4.透明性と情報

広範で継続的な情報アクセスが確立されなければならない。国際機関、各国政府、原子力事業者、発電所長は、偽りのない詳細な情報を隣接地域とその周辺、国際社会に対して提供する義務を有する。この義務は、平時においても、緊急時においても変わることはない。

5.関係者の関与と協議

直接の関係者による関与・協議が必須である。国毎の手続きに従い、国レベルでは重大な技術的選択、特に原子力エネルギーの選択について、地方レベルでは原発の立地と閉鎖、安全対策について、直接協議を含むあらゆる方法で行われなければならない。

こうした関与は、多大なリスクに対処する唯一効果的な防護策であり世界規模で安全計画を実行していくにあたって欠かすことのできない安全文化を構築していくために必要である。

昨日の夕食交流で意気投合した佐藤さんは、午前中半沢さんの案内で鈴木大拙館や野田山史跡を観光して、元気に会場にやってきた。本当に暑い中、会場の石川県教育会館には約300人の来場者を迎えて、金沢で初の佐藤栄佐久さん講演会を幕開けた。

短時間の開会挨拶で、私はのべさせてもらった。今なぜ佐藤栄佐久さんの話を聴くのか、それぞれが、3.11前後、日本や石川で起こってきた原発に関連する問題や手の届かないところで動いている政治の状況に照らし合わせて、お越しになったはずだ。地方に住む私たちが、これからをどう生きるべきか、福島で佐藤栄佐久さんが直面し闘ってきた深い経験から、私たちはその指針を見い出したい。

いずれ、生中継された録画映像を配信出来ると思うが、佐藤さんの話は、後半の質疑応答に行くほど熱を帯び、権力の腐敗と身をもって闘った具体的なやりとには、凄みすら感じさせるものがあった。「日本は原子力帝国になってしまった。」3.11を経験しながら、人々の苦悩を黙殺するかのように、原子力ムラの復権を容認する。再稼働、新たな規制委員会に原子力ムラの責任者が座る。沖縄タイムスは、福島の事故を米軍基地と重ね合わせ、国の犠牲になる福島に共通の苦悩を見いだした。これが、対米従属の日本の構造であることを説く。

県民の命と暮らしを守るには、国の権力と闘わざるを得ない。電力資本の利益共同体とその背後にある官僚組織は、民の側にいるのではない。彼らのめちゃくちゃと対決するには、5、6人の専門的力量を備えた力のある県職員を育てればよい。知事がその気になったら、一二年で人材は育つものだ。国からの官僚派遣には応じず、生え抜きを見いだした。原子力安全管理部門もそうだった。そして、東電の事故隠しや国の横暴な原発推進、プルサーマルと闘った。佐藤栄佐久県政が続いていたら、福島の過酷事故はなかったかもしれない・・・・。

志賀原発直下活断層問題では、知事が主導して、過去の真実を明らかにすることは可能だ。問題提起している専門家を呼び寄せ、検証すればよい。原発問題への対処は、実は私たちの足元にある。

残念というか、3.11の前後、何事もなかったかのように、この国の政治は変わらない。政治の劣化、人材の劣化、日本の劣化を嘆く。住民に最も近い自治体の声を対し、県が主体性を持って、国と対峙することなしに、民主主義の進展はあり得ないと力説された。しかし、佐藤さんはただ嘆いているのではない。住民の力を結集し、それを体現した自治体が存在できれば、変えられるのだ。

チェルノブイリ20周年に、欧州地方自治体会議で採択され、欧州の常識になっている「スラヴィティチ宣言」の5原則※、とりわけ2.地方・地域自治体の不可欠な役割 4.透明性と情報 が、地方の主体のあり方を指し示している。日本は未だにこれに学んでいない。私たちは、これに追いついていかねばならない。

3.11事故は、文明論、哲学の問題として捉えねばならない。科学技術は進歩したが、科学でやれることと、やってはいけないことを区別しなければならない。ドイツの原発を止めた倫理委員会を思い起こさせる。佐藤栄佐久さんは、地方自治の現場から立ち上がる各地の闘いに、命ある限り共にありたいと結ばれた。

二日間、身近で接した。政治家の何たるかを垣間見る思いだ。金沢は本当にいい街ですね。何度か来ていたが、今回そう思う。金沢の市長になりたくなったなあと冗談も言われた。そして、貴方には実にユニークで、幅広い仲間がいて素晴らしいとも。頑張って下さいと固い握手を残して、佐藤栄佐久さんは、福島に戻って行かれた。

聴講してくださった市民の皆さん、そして呼びかけ人・実行委員の皆さんに深い感謝を申し上げたい。地方での私たちの闘いはいよいよこれからである。

※「スラヴィティチ宣言」5原則

(「チェルノブイリ事故から20年 大惨事に見舞われた地方・地域自治体」 国際会議 ロシアのスラヴィティチ市にて)

1.各国政府の主たる役割

原子力産業は複雑で危険な行程を伴うため、特にエネルギー技術にまつわる重大問題への対処や原子力発電所の立地、安全については、政府が本質的な責任を負う。

政府は、本分野における主たる責任を他に委任することはできない。世界規模の原子力安全管理は、各国政府が国際規範に則して原子力安全を統合的に確立して初めて可能になると考えなくてはならない。また、長期防災政策において考慮すべき初歩的段階、かつ不可欠な教育及び科学的研究に関する資源の調達を行うことができるのは、各国政府のみである。

2.地方・地域自治体の不可欠な役割

地方・地域自治体は最前線に位置し、直接利害を持つ住民を最も身近に代表する機関であり、国との連携のもと住民参画を促し住民を守ることにおいて、決定的な役割を果たす。

3.地域住民の連帯

チェルノブイリの惨状が白日の下にさらしたのは、核の事故が地方・国・世界の地域の境界にとどまらないという現実である。

原子力の安全は国の政治・行政上の制限によって縛られてはならない。国の縛りを越えて関係諸地域すべてをイコールパートナーとする真の地域住民の団結と越境的協力体制が必要である。

4.透明性と情報

広範で継続的な情報アクセスが確立されなければならない。国際機関、各国政府、原子力事業者、発電所長は、偽りのない詳細な情報を隣接地域とその周辺、国際社会に対して提供する義務を有する。この義務は、平時においても、緊急時においても変わることはない。

5.関係者の関与と協議

直接の関係者による関与・協議が必須である。国毎の手続きに従い、国レベルでは重大な技術的選択、特に原子力エネルギーの選択について、地方レベルでは原発の立地と閉鎖、安全対策について、直接協議を含むあらゆる方法で行われなければならない。

こうした関与は、多大なリスクに対処する唯一効果的な防護策であり世界規模で安全計画を実行していくにあたって欠かすことのできない安全文化を構築していくために必要である。

しかし佐藤さんはそうではなかった。国の原発行政のおかしさに正面から疑問を呈し、その結果、国家意思にこび功名心にはやる検察によって知事の座を追われた、まさに「利を見て義を思う」人だったと考えるのです。

そしてそういうことができる根底には、ナショナリズムや市場原理主義といった出来合いの安っぽい思想ではなく、安藤昌益などに触発されながら自分で築き上げてこられた哲学があったとも思うのです。今回、直接その謦咳に接することができ一層その感を深くしました。