私と同年代の親しい記者仲間が早期退職し、全く別の業種で働くことになった。彼の門出を祝う会場で何を送別の品にしようかと迷った末、書斎に飾ってあった青銅器の酒器「爵(jue)」を贈ることにした。もちろんレプリカで、高価なものではないが、酒の友に贈るにはふさわしいと思った。

三つの足を持ち、酒を注ぐ口には二本の突起があり、反対側はそるように尖っている。左右のバランスが取れている。腹の部分に煤が付着したものも発見されており、温めて飲む習慣があったことを示している。「爵」が酒を注ぐ「徳利」だったのか、それとも実際に口に運んでそのまま飲む「盃」だったのか、諸説あるようだが、中国の時代劇ドラマではたいていそのまま飲んでいる。「徳利」ならば「盃」も多く発見されていなくてはならないが、それがないところをみると、やはりそのまま飲んでいたように思う。古代人がお上品に小さな盃を手にしていたとは考えにくい。

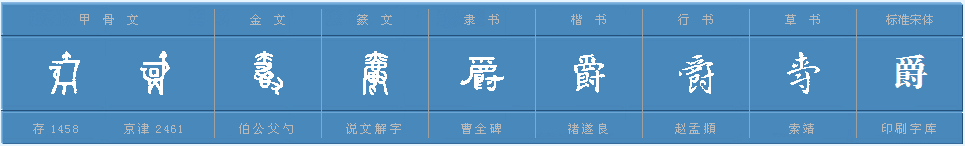

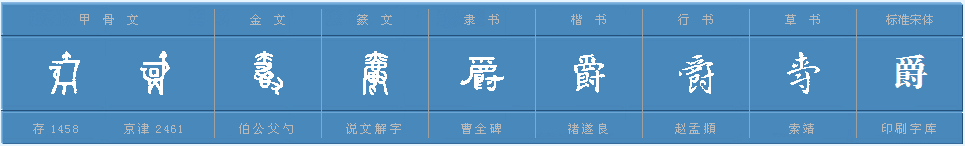

「爵」は以下の図の通り、酒器を示す象形文字である。

青銅器文化は夏・殷・周の時代に栄えたが、当初は王が重臣に下賜する祭器だった。青銅器に刻まれた文字がそれを物語っている。青銅器だけでなく文字そのものも権威の象徴であっただろう。祭政が不可分に結びついてた時代、祭器は政治的にも宗教的にも重要な意味を持っていた。「爵」もまた王に認められた所有者の地位や権威を象徴していたことから、後にそれが「爵位」の意味に転用されていったのだ。

贈り物に「爵」を選んだのは、何もわざわざ上下の階級を論じるためではなく、人と人とを結びつける飲酒文化がかくも重きを置かれていたことに気をひかれるからである。今は廃れてしまったが、酒席にかかわる種々の礼法もまた、その関係が持つ重さを物語っている。反面、様々な束縛から解放され、思う存分酒を楽しみたいと思う気持ちが生まれてくるのも自然なことだ。「無礼講」である。

古来、友を語り、花や月を愛でるのに酒はなくてはならない伴侶だった。また自らを振り返るためにも欠くべからざる友だった。

陶淵明は「忘憂物(憂いを忘れるもの)」と呼んだ。つゆに濡れた菊の花を盃に浮かべれば、名利を求める俗界から離れたわが身がよりしみじみと感じられる。日が暮れて鳥が巣に帰ると、その静寂の中で一人放吟し、「わが生を得たり」の境地達した。

三国志の覇者、曹操も権謀術数にまみれた戦国の世にあって、朝露の如き人生の無常を感じ、「酒に対してまさに歌うべし」と言い放った。そして歌った。「何をもってか憂いを解かん、ただ杜康あるのみ」。杜康とは酒を発明した伝説上の人物だ。憂いを除くには酒に限る、というのだ。

より深い人の憂いを伝えためにも、酒は持ち出される。この時にこそ酒仙、李白の面目躍如である。

抽刀段水水更流 刀を抽(ぬ)きて水を断てば、水は更に流れ

挙杯消愁愁更愁 杯を挙げて愁いを消せば、愁いは更に愁う

人生在世不称意 人生世にありて、意に称(かな)わず

明朝散髪弄扁舟 明朝 髪を散じて、扁舟を弄(ろう)せん

切ろうとしても断てない水の流れは、酔ってさらに頭が冴えてくる離愁の思いに似ている。束髪は官僚のステイタスである。それを解いてざんばら髪にするのは、世俗との断絶を意味する決意だ。そう放言する李白は、別天地で酒と戯れているかのような奔放さを漂わせる。「忘憂物」をさらに我が物とした酒仙の境地が感じられるのだ。

小さな「爵」にあふれるほどの気持ちを注いだ。

三つの足を持ち、酒を注ぐ口には二本の突起があり、反対側はそるように尖っている。左右のバランスが取れている。腹の部分に煤が付着したものも発見されており、温めて飲む習慣があったことを示している。「爵」が酒を注ぐ「徳利」だったのか、それとも実際に口に運んでそのまま飲む「盃」だったのか、諸説あるようだが、中国の時代劇ドラマではたいていそのまま飲んでいる。「徳利」ならば「盃」も多く発見されていなくてはならないが、それがないところをみると、やはりそのまま飲んでいたように思う。古代人がお上品に小さな盃を手にしていたとは考えにくい。

「爵」は以下の図の通り、酒器を示す象形文字である。

青銅器文化は夏・殷・周の時代に栄えたが、当初は王が重臣に下賜する祭器だった。青銅器に刻まれた文字がそれを物語っている。青銅器だけでなく文字そのものも権威の象徴であっただろう。祭政が不可分に結びついてた時代、祭器は政治的にも宗教的にも重要な意味を持っていた。「爵」もまた王に認められた所有者の地位や権威を象徴していたことから、後にそれが「爵位」の意味に転用されていったのだ。

贈り物に「爵」を選んだのは、何もわざわざ上下の階級を論じるためではなく、人と人とを結びつける飲酒文化がかくも重きを置かれていたことに気をひかれるからである。今は廃れてしまったが、酒席にかかわる種々の礼法もまた、その関係が持つ重さを物語っている。反面、様々な束縛から解放され、思う存分酒を楽しみたいと思う気持ちが生まれてくるのも自然なことだ。「無礼講」である。

古来、友を語り、花や月を愛でるのに酒はなくてはならない伴侶だった。また自らを振り返るためにも欠くべからざる友だった。

陶淵明は「忘憂物(憂いを忘れるもの)」と呼んだ。つゆに濡れた菊の花を盃に浮かべれば、名利を求める俗界から離れたわが身がよりしみじみと感じられる。日が暮れて鳥が巣に帰ると、その静寂の中で一人放吟し、「わが生を得たり」の境地達した。

三国志の覇者、曹操も権謀術数にまみれた戦国の世にあって、朝露の如き人生の無常を感じ、「酒に対してまさに歌うべし」と言い放った。そして歌った。「何をもってか憂いを解かん、ただ杜康あるのみ」。杜康とは酒を発明した伝説上の人物だ。憂いを除くには酒に限る、というのだ。

より深い人の憂いを伝えためにも、酒は持ち出される。この時にこそ酒仙、李白の面目躍如である。

抽刀段水水更流 刀を抽(ぬ)きて水を断てば、水は更に流れ

挙杯消愁愁更愁 杯を挙げて愁いを消せば、愁いは更に愁う

人生在世不称意 人生世にありて、意に称(かな)わず

明朝散髪弄扁舟 明朝 髪を散じて、扁舟を弄(ろう)せん

切ろうとしても断てない水の流れは、酔ってさらに頭が冴えてくる離愁の思いに似ている。束髪は官僚のステイタスである。それを解いてざんばら髪にするのは、世俗との断絶を意味する決意だ。そう放言する李白は、別天地で酒と戯れているかのような奔放さを漂わせる。「忘憂物」をさらに我が物とした酒仙の境地が感じられるのだ。

小さな「爵」にあふれるほどの気持ちを注いだ。