サマーウォーズ(SUMMRE WARS)

2009

細田守

ほったらかしっぱなしの当ブログでしたが、コレばっかりは言及せざるを得ません。

これは名作!

今年の夏物一点買いは、コレで間違い無しですよ!旦那さん!

キモチワルイくらいのベタ褒めです。

これから鑑賞される方は眉唾でお読み下さい。

細田守監督作品ということで、前作の「時をかける少女」があっての期待値はハンパ無いですが、いや、もう、ねぇ・・・。

今現在、国産で、破壊力というか、瞬発力というか、下手な理詰め抜きとか、邪推を凌駕するとか、そういった本来「作品」が持つべき力を持っている作品って何があるかなぁ・・・と思うと、殆どアニメです。

「涼宮ハルヒの憂鬱」「けいおん!」「EVA 破」あたりはまぁ面白いよねぇ・・・、とか言ってると損しますよ。超私見ですが。

もう、むき出しなんですよ。

楽しい!面白い!好きだ!とかいう感覚。

創っている方々の搾取されっぷりは度外視で。(※その辺もいい加減にして欲しいですが。)

TVドラマの続編の劇場版とかは、もうシネ!マジでシネ!消えて亡くなれ!

バルス!!(※ラピュタ語で「閉じよ」の意味。トルコ語でのBARIS(平和)が語源か)

余談ですが、川崎の劇場を出た足で秋葉原に向かって漫画屋とか、アニメショップとか、フィギュア屋とかを徘徊していたのです。

そこにいるお客さんが、恵比寿の有隣堂あたりにいる死んだ魚の目で何となく流行っているモノを探す目ではなく、確実にハンターの目。

ぽっと出の私がそこにいることが憚れんばかりの静かなる戦場。

少しばかり分析チックなことも綴っておこうと思います。

本作のテーマが細田守監督が言う「家族」と「繋がり」というのは観た方であれば言うまでもないでしょう。方々のインタビューでもそう宣っています。

少なくとも、パルムドールを獲る様な人間の本質に迫るような描写があったわけではなく、万人に受け入れられそうなアカデミー賞のような最大公約数ヒーローもいません。もちろん、日本アカデミー賞を獲るようなメジャー俳優が声の出演をしているわけでもありません。

何故、面白かったのか?

考え込むと『サマーウォーズとは何だったのか?』という昔のEVA特集のスタジオヴォイスの様な疑問が浮かんできます。

いや、焼き付いているシーンを思い返してもストーリーとかテーマとかモチーフとかに対して明文化できそうな感想は無いのです。

「ディアドクター」を観たときのような『あれは「良い意味でいい加減」なことを是とする閉鎖された村社会のお話なんだけど、最後はファンタジーで締めちゃって、なんだか視点がぼやけた映画になっちゃったよね。いや、良い映画なんだけど』といった分析できてんだかどうなんだかわからない映画通っぽい理屈が通用しない。

「サマーウォーズ」に登場する仮想空間OZの世界観にしてはSF側からのツッコミ所満載ですが、それは敢えて物語をシンプルにするための仕掛けの一つだと考えています。現在ある技術の中で、「理解しやすい」「バーチャル」でありつつ「繋がり」を象徴するテクノロジーの選択という解釈で。

「EVA」における「人類補完計画」ではなく、「2001年宇宙の旅」におけるHAL 9000(ディスカバリー号に搭載された人工知能を備えたコンピュータ)であると解釈するのが妥当でしょう。

あるのは「もう一度観たいなぁ」という漠とした感想。

果たして「サマーウォーズ」に何があったのかと聞かれたら「細田演出」のズバ抜け方に尽きるかもしれません。

宮崎駿監督のテーマ(?)である人間嫌いとか、大友克洋監督のパラノイア的な緻密な作画とか、庵野秀明監督の丸出しの自分哲学とか、サマーウォーズ以前の作品を思い起こせば、そこにあるのは何かに向かった表現手法がコンテクストとマッチしてるなぁ、と。

全ての映画はコンテクストの上で、ないしはコンテクストをステージとして踊る人たちというアウトプットだと思っているのですが、それを超如実に顕しているのが本作「サマーウォーズ」なのではないでしょうか。

『「家族」や「つながり」、それをもって僕たちは人を人たらしめる』という出口の表現のために、あえて脚本上はシンプルに組み、表現手法追求しまくった作品結果が「サマーウォーズ」というコンテクストなのではないでしょうか。

ちなみに、コンテクスト、という単語も随分曖昧なのですが、よく「文脈上の共通解釈」という意で訳されます。

でも、もう少し主題とかファクターとかという言葉に近い意味で私は使っています。

何だか分からないけれど感動した、という方が殆どだと思います。

正にその通りで、明文化せずとも、コンテクストから逆算の理解でテーマを肌で感じる。

で、結局何だったの?というのは複雑になりすぎた映画作りへのアンチテーゼの様にも思えますが、それはただの深読みでしょうか。

その最深部にある、言葉では言えない表現を探り当てた映画。

とある映画監督が『テーマ?それが一言で言えれば俺は映画なんて撮ってない』と言っていましたが、その言葉は翻って『映画?一言で理解できるなら映画なんて観ない』ということにもなります。

これは計算で出来ることではありません。もし、出来たとしたらとんでもないことです。

本作は細田守監督が言語化できなかったことを、言語化しないままに私たちが感じることができる作品ではないでしょうか。

シンプルで、逃げも隠れもせず、真正面から面白かった。

面倒なことをグダグダと捲し立てましたが、巡り巡って言葉を探して、結局私が行き着く一言。

良かった、また観たい。

本作とか、昨今の映画とかアニメについてなんやかんやある方、是非ご連絡下さい。

ビール片手に建設的にクダ巻きまくりましょう。

2009

細田守

ほったらかしっぱなしの当ブログでしたが、コレばっかりは言及せざるを得ません。

これは名作!

今年の夏物一点買いは、コレで間違い無しですよ!旦那さん!

キモチワルイくらいのベタ褒めです。

これから鑑賞される方は眉唾でお読み下さい。

細田守監督作品ということで、前作の「時をかける少女」があっての期待値はハンパ無いですが、いや、もう、ねぇ・・・。

今現在、国産で、破壊力というか、瞬発力というか、下手な理詰め抜きとか、邪推を凌駕するとか、そういった本来「作品」が持つべき力を持っている作品って何があるかなぁ・・・と思うと、殆どアニメです。

「涼宮ハルヒの憂鬱」「けいおん!」「EVA 破」あたりはまぁ面白いよねぇ・・・、とか言ってると損しますよ。超私見ですが。

もう、むき出しなんですよ。

楽しい!面白い!好きだ!とかいう感覚。

創っている方々の搾取されっぷりは度外視で。(※その辺もいい加減にして欲しいですが。)

TVドラマの続編の劇場版とかは、もうシネ!マジでシネ!消えて亡くなれ!

バルス!!(※ラピュタ語で「閉じよ」の意味。トルコ語でのBARIS(平和)が語源か)

余談ですが、川崎の劇場を出た足で秋葉原に向かって漫画屋とか、アニメショップとか、フィギュア屋とかを徘徊していたのです。

そこにいるお客さんが、恵比寿の有隣堂あたりにいる死んだ魚の目で何となく流行っているモノを探す目ではなく、確実にハンターの目。

ぽっと出の私がそこにいることが憚れんばかりの静かなる戦場。

少しばかり分析チックなことも綴っておこうと思います。

本作のテーマが細田守監督が言う「家族」と「繋がり」というのは観た方であれば言うまでもないでしょう。方々のインタビューでもそう宣っています。

少なくとも、パルムドールを獲る様な人間の本質に迫るような描写があったわけではなく、万人に受け入れられそうなアカデミー賞のような最大公約数ヒーローもいません。もちろん、日本アカデミー賞を獲るようなメジャー俳優が声の出演をしているわけでもありません。

何故、面白かったのか?

考え込むと『サマーウォーズとは何だったのか?』という昔のEVA特集のスタジオヴォイスの様な疑問が浮かんできます。

いや、焼き付いているシーンを思い返してもストーリーとかテーマとかモチーフとかに対して明文化できそうな感想は無いのです。

「ディアドクター」を観たときのような『あれは「良い意味でいい加減」なことを是とする閉鎖された村社会のお話なんだけど、最後はファンタジーで締めちゃって、なんだか視点がぼやけた映画になっちゃったよね。いや、良い映画なんだけど』といった分析できてんだかどうなんだかわからない映画通っぽい理屈が通用しない。

「サマーウォーズ」に登場する仮想空間OZの世界観にしてはSF側からのツッコミ所満載ですが、それは敢えて物語をシンプルにするための仕掛けの一つだと考えています。現在ある技術の中で、「理解しやすい」「バーチャル」でありつつ「繋がり」を象徴するテクノロジーの選択という解釈で。

「EVA」における「人類補完計画」ではなく、「2001年宇宙の旅」におけるHAL 9000(ディスカバリー号に搭載された人工知能を備えたコンピュータ)であると解釈するのが妥当でしょう。

あるのは「もう一度観たいなぁ」という漠とした感想。

果たして「サマーウォーズ」に何があったのかと聞かれたら「細田演出」のズバ抜け方に尽きるかもしれません。

宮崎駿監督のテーマ(?)である人間嫌いとか、大友克洋監督のパラノイア的な緻密な作画とか、庵野秀明監督の丸出しの自分哲学とか、サマーウォーズ以前の作品を思い起こせば、そこにあるのは何かに向かった表現手法がコンテクストとマッチしてるなぁ、と。

全ての映画はコンテクストの上で、ないしはコンテクストをステージとして踊る人たちというアウトプットだと思っているのですが、それを超如実に顕しているのが本作「サマーウォーズ」なのではないでしょうか。

『「家族」や「つながり」、それをもって僕たちは人を人たらしめる』という出口の表現のために、あえて脚本上はシンプルに組み、表現手法追求しまくった作品結果が「サマーウォーズ」というコンテクストなのではないでしょうか。

ちなみに、コンテクスト、という単語も随分曖昧なのですが、よく「文脈上の共通解釈」という意で訳されます。

でも、もう少し主題とかファクターとかという言葉に近い意味で私は使っています。

何だか分からないけれど感動した、という方が殆どだと思います。

正にその通りで、明文化せずとも、コンテクストから逆算の理解でテーマを肌で感じる。

で、結局何だったの?というのは複雑になりすぎた映画作りへのアンチテーゼの様にも思えますが、それはただの深読みでしょうか。

その最深部にある、言葉では言えない表現を探り当てた映画。

とある映画監督が『テーマ?それが一言で言えれば俺は映画なんて撮ってない』と言っていましたが、その言葉は翻って『映画?一言で理解できるなら映画なんて観ない』ということにもなります。

これは計算で出来ることではありません。もし、出来たとしたらとんでもないことです。

本作は細田守監督が言語化できなかったことを、言語化しないままに私たちが感じることができる作品ではないでしょうか。

シンプルで、逃げも隠れもせず、真正面から面白かった。

面倒なことをグダグダと捲し立てましたが、巡り巡って言葉を探して、結局私が行き着く一言。

良かった、また観たい。

本作とか、昨今の映画とかアニメについてなんやかんやある方、是非ご連絡下さい。

ビール片手に建設的にクダ巻きまくりましょう。

THE DOORS

1991

オリヴァー・ストーン(Oliver Stone)

効くぜ!

コリャ効くぜ!

鬱陶しいことに囲まれた渦中に効く映画。

見過ぎると廃人ですが、そんなこともある平日の真っ昼間。

浮遊感と刹那の同居なのか。

ヴァル・キルマーが尋常ではありません。

1991

オリヴァー・ストーン(Oliver Stone)

効くぜ!

コリャ効くぜ!

鬱陶しいことに囲まれた渦中に効く映画。

見過ぎると廃人ですが、そんなこともある平日の真っ昼間。

浮遊感と刹那の同居なのか。

ヴァル・キルマーが尋常ではありません。

ビフォア・サンライズ 恋人までの距離(ディスタンス)(BEFORE SUNRISE)

1994

リチャード・リンクレイター(Richard Linklater)

たった一晩の二人の会話劇。

それ以外の要素は殆ど無くて、あるのは場所だけ。

この映画に対して何かを言うことは独白することと同義なので出来るだけ避けたいな、とは思うものの想わずにはいられません。

以下、私の記憶ですが、似たようなことは皆さんおありでしょう。

真冬の公園でその瞬間を慈しむなんんて発想もなく浮かんだことを想うままに喋りあいながら空が白むことがあんなに恨めしく想ったり、まだ何も起こっていない真夏の夜のまだ熱の籠もった殆ど車も通らない田舎道のアスファルトの上に二人してふざけて寝ころびちょっとだけ触れ合った手の温度をあとどれだけ感じられるかを考えたこととか。

その時は、朝が来ることで現実に引き戻されることを極力避けていたのだろうと思います。

朝というのは、はじまることのしるしであるものの、時として残酷でもあります。

それまでの夢を一気に引き戻す。

酒を呑みながら語り明かした夜も、朝が来て、街をゆく人を観ればそこにとどまることを是としない。

強制的に前に押しやる。

その『前』が果たして何を意味するのか。

その瞬間を永遠に感じたいけれど、全ての人に平等に朝はやってくる。こう言ったのは誰かは忘れました。

平等に時が訪れることは、果たして幸福となりうるのか。

かつて、アインシュタインは特殊相対性理論を、子どもに説明するときにこんなことを言ったそうです。

「学校で勉強している時間は凄く長いけど、君が好きな女の子と一緒にいる時間は一瞬に感じるだろ?そういうことさ」

時間というのは決して万人に対して平等ではなく、密度との相対性なのかもしれません。

E=mc^2

今となっては物理学上で破綻があるらしいこの方程式。

相当なロマンチストが自分の都合だけで考えだしたものかもしれません。光速を絶対値としたことは、彼なりの言い訳なのかも。

さて、このmに「me」を代入してみましょう。

そしてcには「she」。

となれば、Eは「Esperance(希望)」

安いテレビドラマの口説き文句みたいですが、意外なほど合点がいく公式になってしまいました。

今度使おう。

男子目線で申し訳ない。

こんなことを考えてしまいがちな映画です。

リンクレイター監督の放つダイアログが素敵すぎます。

このダイアログたちが言葉として響くのではなく、その瞬間の節々を想起させる。

そして、この言葉が暖かく響く今までの自分の人生は随分幸せだったのだな、と。

多分、そう思うことはこれからもあるんだな、と。

1994

リチャード・リンクレイター(Richard Linklater)

たった一晩の二人の会話劇。

それ以外の要素は殆ど無くて、あるのは場所だけ。

この映画に対して何かを言うことは独白することと同義なので出来るだけ避けたいな、とは思うものの想わずにはいられません。

以下、私の記憶ですが、似たようなことは皆さんおありでしょう。

真冬の公園でその瞬間を慈しむなんんて発想もなく浮かんだことを想うままに喋りあいながら空が白むことがあんなに恨めしく想ったり、まだ何も起こっていない真夏の夜のまだ熱の籠もった殆ど車も通らない田舎道のアスファルトの上に二人してふざけて寝ころびちょっとだけ触れ合った手の温度をあとどれだけ感じられるかを考えたこととか。

その時は、朝が来ることで現実に引き戻されることを極力避けていたのだろうと思います。

朝というのは、はじまることのしるしであるものの、時として残酷でもあります。

それまでの夢を一気に引き戻す。

酒を呑みながら語り明かした夜も、朝が来て、街をゆく人を観ればそこにとどまることを是としない。

強制的に前に押しやる。

その『前』が果たして何を意味するのか。

その瞬間を永遠に感じたいけれど、全ての人に平等に朝はやってくる。こう言ったのは誰かは忘れました。

平等に時が訪れることは、果たして幸福となりうるのか。

かつて、アインシュタインは特殊相対性理論を、子どもに説明するときにこんなことを言ったそうです。

「学校で勉強している時間は凄く長いけど、君が好きな女の子と一緒にいる時間は一瞬に感じるだろ?そういうことさ」

時間というのは決して万人に対して平等ではなく、密度との相対性なのかもしれません。

E=mc^2

今となっては物理学上で破綻があるらしいこの方程式。

相当なロマンチストが自分の都合だけで考えだしたものかもしれません。光速を絶対値としたことは、彼なりの言い訳なのかも。

さて、このmに「me」を代入してみましょう。

そしてcには「she」。

となれば、Eは「Esperance(希望)」

安いテレビドラマの口説き文句みたいですが、意外なほど合点がいく公式になってしまいました。

今度使おう。

男子目線で申し訳ない。

こんなことを考えてしまいがちな映画です。

リンクレイター監督の放つダイアログが素敵すぎます。

このダイアログたちが言葉として響くのではなく、その瞬間の節々を想起させる。

そして、この言葉が暖かく響く今までの自分の人生は随分幸せだったのだな、と。

多分、そう思うことはこれからもあるんだな、と。

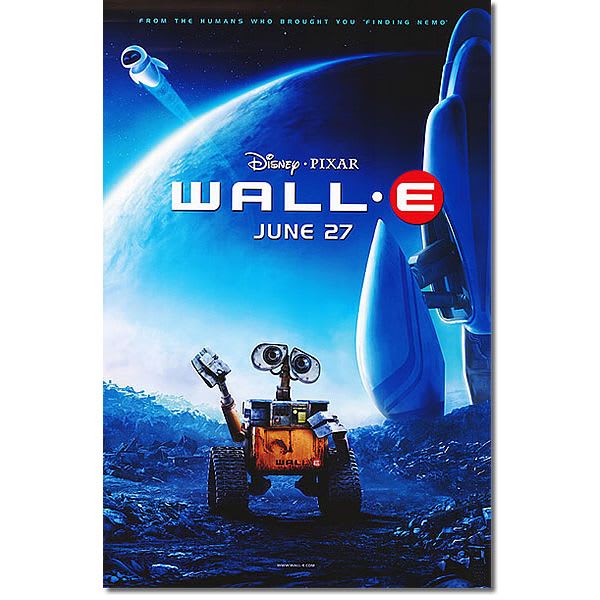

ウォーリー(WALL・E)公式サイト

2008

アンドリュー・スタントン(Andrew Stanton)

まぁね、もう、好きなんですよ。こういう映画。

東宝にて、ウォーリー特別セット(ウォーリー特別パッケージのポップコーンバケツとドリンクセットでウォーリーのオモチャ付き)を抱えながらの鑑賞でした。これは幸せ。

もう、何時初めてみたのか覚えてない「ショート・サーキット」

ちなみに、ジョニー5もロボットでありつつ雷に打たれて『心』を持ってしまったロボットです。

アナログなロボットに心を持たせると、やはりこういう造形になってしまうのでしょうか。

いくつになってもブルドーザーとかショベルカーとかを観ると心躍ってしまうのは男子の性なのか。

どんなミライになっても、ロボットにネジ穴とむき出しケーブルは必須です。

ちなみに、ソーラーパワーのWALL・Eの充電完了音はMacの起動音。ジョブス総司のお抱えとはいえ、ニヤッとさせられる演出。しかも、その音がきっちりステレオとった音ではなく、MacProとかG5とかから出ているかのようなモノラルショボスピーカー。聞き覚えがありすぎてプロダクト・プレースメントかと思いましたが、それも愛嬌。

全編が機械ギミック全開作品なので女子には向かないかもしれません。連れも途中寝ていたそうです。

しかし!しかしですよ!

ロボット・宇宙・未来・ピクサーと来て観ないわけにはいかないでしょう。はい、それ正解。

ポニョ路線のゴリ押し世界観映画ではありませんが、どうしても心躍ってしまう三つ子の魂。

異常なまでに計算された世界観。アニメーションなのにリアリティを追い込みすぎ。

おもしろかった。

これで恐竜が出てきたら完璧。

いつかそんな本の映画を観たいです。

あ、それはドラえもんか。

『願うことこそが人間性とするのなら、人間性とは何に宿るべきものなのか。はたして、現在、純粋にそれ持つ人間がいるのだろうか。』というテーマがちょっと説教クサイけれども、問題なし。もちろん、超噛み砕いての表現になっています。

不条理前提ファンタジーではなく、取材に取材を重ね、検証に検証を重ねたリアリティ・アニメーション。

恐れ入ります。

三匹荒野を行く

1963

フレッチャー・マークル(Fletcher Markle)

犬猫映画です。

犬が突然思い立って遠く離れた飼い主の元へと旅立つ道程を描いた作品。

かといって犬猫が喋る映画ではありません。

全編親切なナレーションが犬猫の心情を語ります。

ディズニー製作。

私の好きな犬種ベスト3に入るブルテリアとラブラドールが共演。これだけでかなりの満足。

猫はそれほど好きじゃないのでまぁいいとして。

犬が動いている様を見ているだけで結構幸せ。

内容とかは素晴らしく予定調和なので言うに及ばずです。

結構楽しめました。

ペット・セメタリー(PET SEMATARY)

1989

メアリー・ランバート(Mary Lambert)

80年代も終盤にはいると、結構いろんな要素を入れ込んでみたものの、結局『ターゲットはオマエだ!』という90年代の暗黒時代(自分比)を臭わす映画があったものですね。

本作はなんとなく家族で観られるライト・ホラーってな皮をかぶった80年代ホラーの名作でしょう。

結局、人を驚かすことにしかフォーカスしてない。

それで良い!それで良いんですよ!

余計な人生訓とか、なんだか判らない恋愛沙汰とかどうでも良いんです。

ホラーはホラーたるべし。アクションはアクションたるべし。

いろいろ狙って訳の分からない映画(というか表現全て)を創るのはやめていただきたい。

一緒に観ていた連れは終始狙い通りのビックリ連発です。観ていて気持ちの良いほど。

80年代最後の年に後に語り継がれるホラーの名作。

ある場所に死体を埋めると生き返っちゃうという設定は、モロにゾンビなんですが、そのゾンビへの責任を生きている人間に負わすというニクイ脚本。他のゾンビ映画はゾンビありきでその存在理由を後から生きてる人間に丸投げ(客観視)して考えさせるってなものですが、本作は逆。ゾンビがあったら・・・というドリフのコント(ex「もしもこんな銭湯があったら・・・」)の様な衝動ありきで、それを人間の性として描く。これはニクイ。むしろメタフィクション。

終局部の主人公の人格崩壊はよくあるスラッシャー映画の殺す側の心理だったりしてサクッと終わらせています。

これまたコントなんかによくある『客観視でしか判らない正解』(ex「志村、後ろー!」)だけで突っ走ってます。

実は結構深い。のかもしれない。

『善悪のジャッジを個人に任せちゃうと大変よ』(※本作はお父さん目線です)ということをを問いかけたかったのか?というのは、ただの深読みでしょうけど構造がシンプルなだけに『なるほどなぁ』と思った次第です。

グーニーズ(THE GOONIES)

1985

リチャード・ドナー(Richard Donner)

久しくテレビを見ていないということと「映画って何だっけ?」という初期衝動に駆られ鑑賞。

多分、本作は映画館にリアルタイムで観に行ってないはず。

テレビの土曜ゴールデン洋画劇場とかで見てたはず。

「グーニーズ」が放送される土曜日と「ゴールデン・チャイルド」が放送される金曜日は随分楽しみにしていたはずです。「ポリス・アカデミー」は日曜が多かった気がします。

今観てしまえば、カットの繋がりも無茶苦茶だし、超ご都合主義だったり、そもそも『何がやりたかったの』ってなもんですが、当時(小学校低学年)だった私は本作が大好きでした。で、見直してみたところ、やっぱり好き。何でかは判らず。

この80年代中期の作品が好きな理由は『世代』ということに他なりません。

中学生くらいの頃は毎週レンタルビデオ屋に言って10本とか借りてたなぁ。親父のエロビデオと一緒に。

毎年大晦日は3本立てで、家族が寝た後に、朝(初日の出)まで映画を見るのが常でした。その時は「マッド・マックス」とか「キャノンボール」とか。

音楽にしても一番ガシガシ聴いていた90年代のものがやっぱり好きで、RadioheadとかPrimal ScreamとかBeckとかいまだに好き。

こういう世代的に好きなのはどうしようもないですね。

人に押しつけられるものではない。

これは余談。

勝手な解釈だと「グレムリン」とか「ロボ・コップ」とかも同じ思想の産物なんですね。

なんかいろいろテクニックはあるけど、そこに金遣わない。

そっから10年すると綺麗にまとまりまくった作品ばっかりになってテクニック主導の世界へ。あるいは完全インディペンデント・オルタナ群。

その、ちょうど良い作品ってあんまり無かったりします。観てないだけだと思いますが。

「スターシップ・トゥルーパーズ」とか「マーズ・アタック」とかはその合間にあって良心的な作品ですね。

その時存在していたテクニックの羅列ではなく、金ないけど見たい絵を撮るために四苦八苦。そういうのが好き。

愛情が伝わる。

本作「グーニーズ」は相当な金を使ってるかもしれないけど、やっぱりやりきれてないトコとかにコスト・カットではない何かを感じたりするのです。

これは懐古主義なのか。基本的に超無駄なところに金遣ってるんですよ。

オルガン弾いたら崩れる床とか、もうちょっと楽なやり方あったはずだし。ラストシーンのカタルシスはどうでもよくて、撮りたい画をとりたかったんじゃないかなぁ。

そういうの観てると伝わっちゃうんですよ。

脊髄で。

「最近良いバンド聴いたんだけど知ってる?ビートルズっていうんだけど」くらいの無知さで申し訳ない。

本当にすみません。

初見です。

面白いのな!

面白い!

やっぱり映画というか娯楽というか、に求めるモノは半世紀経っても変わらず。

3時間越えでも全然見られます。

「一本の刀じゃ五人と斬れん!」

カッコイイこと言わすじゃないですか。

勧善懲悪じゃないシナリオがまた良い。

これでただのヒーローものだったら興醒めだったんですが、全くそんなこと無し。

各人のジャッジの身勝手さというか、自分本位さというか。

「羅生門」で如実に描かれたこのテーマが一本の娯楽作としてまとまっていることに驚きでした。しかも娯楽として成り立ってる。これは凄い。昨今あまり見られない脚本です。

一方向だけに人間の性癖を押しつけ「そうなんだからしょうがない」とう諦観、ではない観察眼で尋常じゃない量の登場人物をまとめ上げる。

名作と言われる理由が分かりました。今更でスミマセン。

こういう作品があるのに、誰だかわからない個人のエゴだけで映画を撮ってしまうのは如何なモノなのかなぁ。

エゴ全開はむしろ好きなんですが、中途半端な解決を見せるのはやめてくれ。

このイズムが残っているのはゾンビ映画しかないかもしれません。

勧善懲悪とか予定調和とかも嫌いじゃないんですが、その手の映画はそこをゴリ押しの無理矢理感満載なラストってのが好きじゃない。その影で泣いてる人は無視?

解釈はいくらでもあっていいのだとおもうのです。

道徳の時間じゃないんだから。

答えが予想できて、その答えを言うコトが求められている道徳。

公式を知っている数学を解くようなものです。

『そんなモンはちっとも役に立つ訳ねぇよ!』と思っていたら意外と役にたってしまう。

根本的な原理は至極簡単なモノだというのは世の摂理。

しかし、物理的なミスさえ犯さなければ波風立たせずなんとかなってしまい、理不尽なことは、してももされても全て酒の肴。泡と一緒に飲み干すことで、濁し濁しの日々。

溜まったところで医者へ行き、病気と言われて薬で散らす。

困った世の中です。

嵐を呼ぶのも難しくなって参りました。

運命じゃない人

2004

内田けんじ

中身無し。

何となく面白そうな感じで、その通りの映画です。

暇つぶし認定。

ただ、複数の人間の物語がパラレルに進行して交わるという脚本の描き方は本当に上手いです。

「パルプフィクション」を低予算ながら日本でやってみたかった、という作品ですね。

なかなかやろうと思っただけで出来ることではありません。

芝居も変なリアリティを出さないで、あくまで「あるかもしれないお話」としてやっているのも良いです。

けれど、それだけ。

でも、それだけでここまで引っ張れる作品も(邦画では)なかなかありません。

無理矢理に変な説教クサイ映画を見させられるのにうんざりしている方にはお勧めです。

往々にして変なヒューマンなテイストを押しつけられる邦画ですが、本作はそれをバッサリ落として、ただ脚本の妙だけで見せてくれる映画です。

得はしませんが、損はしない映画。

珍しい作品です。

「アフタースクール」は見ていませんが、多分テクニック重視の同じ様な感じだろうなぁ。

ぼちぼちの作品だと思って観たら意外とまとも、という感想。

だったら最初からハリウッドの腕利き脚本家の作品観ればいいじゃん。

レザボア観ればいいじゃん。ユージュアルサスペクツ観れば良いじゃん。

余談ですが、こういうその場限りの退屈しのぎ作品を日本映画が追いかけ始めると、ますます駄作ばかりになるんでしょうね。

本作はPFFスカラシップ作品なんですが、PFFってテクニシャン発掘の場になっているような。

さらに余談ですが、退屈しのぎに映画を観るのは大賛成です。

でも、製作が退屈しのぎみたいな映画ばかり企画して『映画離れが・・・』とか言ってんじゃねぇよ。

テレビでやれ。

ガツンと来いよ。