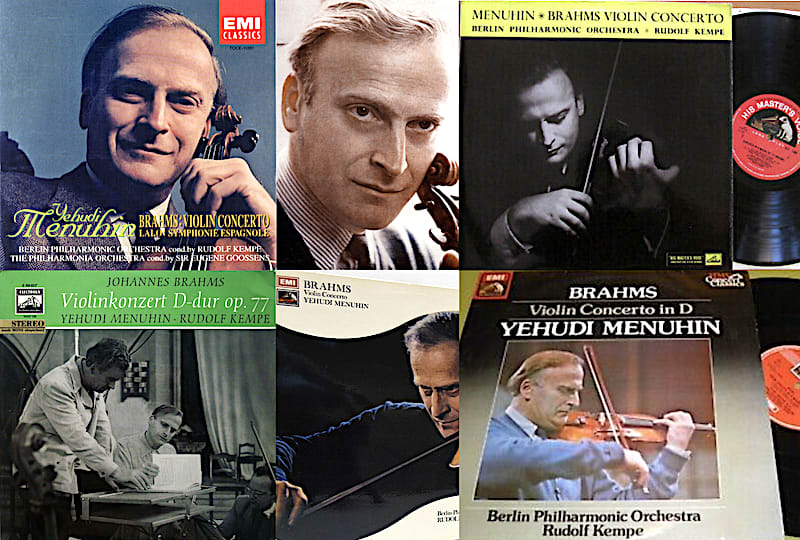

同じ音源のジャケ画像。 左上は東芝 EMI の HS2088 リマスタリング CD 盤。 右上は HMV の LP 盤。 左下は独 Electrola の LP 盤。 中央下と右下は EMI の LP 盤。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ユーディ・メニューインはブラコンを2度 EMI に録音しており、49年 フルトヴェングラー指揮ルツェルン祝祭管とのモノーラル盤と、57年 ケンぺ指揮 BPO とのステレオ盤です。

今回 入手したのはステレオ盤の CD です。 LP 盤ではブラコン1曲 (41分) 収録でしたが、CD は70~80分まで収録できる容量があり、ラロのスペイン交響曲 (33分) をフィルアップしています (最近の新録だと 同じ作曲家の35分ほどの二重協奏曲を同時収録する例が多いですね)。 販売サイドもブラコン1曲では弱いと感じたんでしょうね。

でも このジャケのセンスは暗い色調で、蒐集家が手に取って買いたくなるジャケには思えません。 東芝 EMI の CD ジャケ担当者は “やっつけ仕事” だった?

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 ~ ケンぺ指揮ベルリン・フィル 録音会場:フィルハーモニー、ガンス (P)、リントナー (E) 1957年ステレオ録音

ラロ:スペイン交響曲 作品21 ~ グーセンス指揮フィルハーモニア管 録音会場:キングズウェイ・ホール、コリンウッド (P)、ボイリング (E) 1956年ステレオ録音

岡崎 (HS2088 リマスタリング・エンジニア) 1999年発売

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

この再発 CD は、リマスターに HS2088 処理したのが特色の一つです。 HS2088 とは、東芝 EMI 独自の高音質化システムで、編集段階で 20bit / 88kHz 処理し、それを CD 規格の 16bit / 44kHz に落とし込み、”高音質で化粧直し” しましたというものです。

実は この手のリマスター処理は各社も行っており、東芝 EMI の本家 英 EMI では ART (Abbey Road Technology) と称して行ってジャケにマークを付けています。 各社の販売政策上の “おまじない” のようなものでしょう。 何にもリマスター処理してないと、ユーザーが離れてしまうと懸念した営業サイドから要求されたものと想像します。

さて ヤマハ BD プレーヤー + Butler (半導体アンプ) + JBL 4343 (30cm スピーカー) で再生して聴いた CD はどうだったのかというと __ 音源が1957・56年の収録ですから、最新のキラキラ音質ではありませんが、いわれなければ気づかないほどの良好な音質だと思います。 その意味では HS2088 処理は成功したといえます。

………………………………………………

メニューイン41歳の録音ですから脂の乗った時期だと思いますが、個人的には 数あるブラコン CD の1つに思え、特徴の薄い演奏のようにも感じます。 米国人演奏家というよりは、欧州で活躍した英系のユダヤ人という “イメージ” を持っています。

私のメニューインのイメージはというと __ 1916年 米国生まれのリトアニア系ユダヤ人で、戦後ドイツを再訪してフルトヴェングラーと共演した。「ヒトラーのドイツは滅びたのです」といってドイツとの和解を呼びかけたが、ユダヤ社会の憤激を買う。 ユダヤ系音楽家が支配的なアメリカ楽壇から事実上追放されて、イギリスを拠点に活動し、親日家となり、ベルリンで1999年 他界という経歴です (ウィキから)。 小さい頃 神童として鳴らしましたが、壮年となってから技量や評判が益々上がったかというと、十歳頃の方が良かったという記事を読んだ記憶もあります。 “神童” を維持するのは難しいですね。

今日はここまでです。