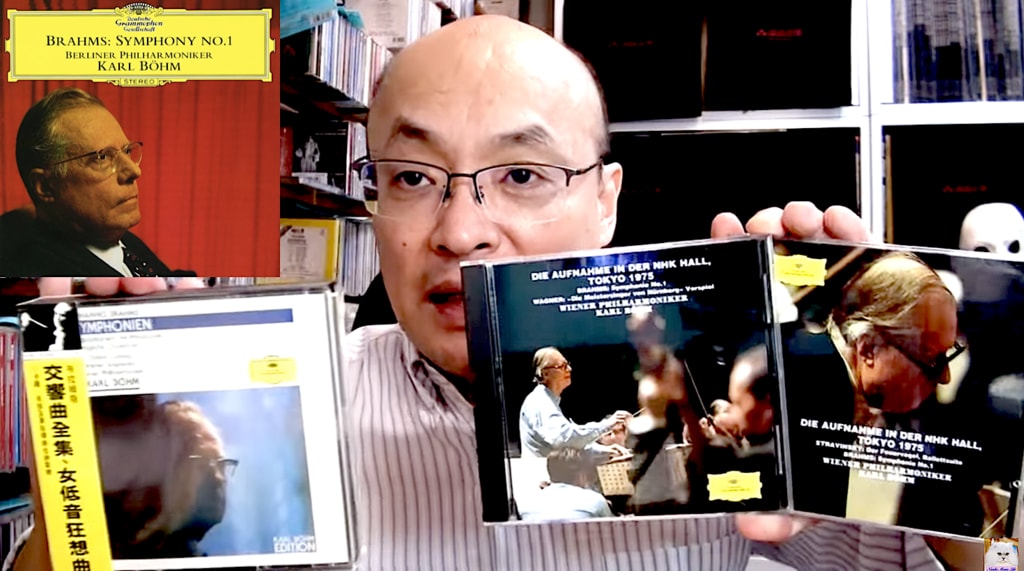

左上は ① BPO との録音盤 (’59年)。 左下から ② VPO との全集録音 (1番のみ75年5月 台湾製 CD らしい)、VPO とのライヴ録音2種 (③ 75年3月22日・④ 17日 NHK ホール)。 ※1のスクリーンショット。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

往年のオーストリアの名指揮者カール・ベーム (1894~81) が指揮するブラームス交響曲第1番録音について、現存する音源を現役指揮者 徳岡直樹氏が YouTube 投稿で解説しています。 その中で4種の録音の紹介があります (冒頭写真 下右の2つがライヴ)。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

「ベーム/ウィーン・フィル NHK ライブ 1975 二つのブラームスの第一、どちらの演奏がスゴいの?」(8月9日 42分 https://www.youtube.com/watch?v=gNm-sqeW7Eg ※1)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

私は、① ② を保有しており、最も古い ’59年盤が気に入ってます。 ② は、80歳を過ぎて “好々爺となったベーム翁” を想像させるような演奏で、それに比べ ① はキビキビした若々しく緊張感に満ちた演奏で爽快です (といっても 当時65歳ですけどね)。

徳岡氏が推薦するのは、④ の75年3月17日のライヴ盤です。 大評判となった日本演奏旅行の2日目の演奏会で気合が入っているらしく、5日後の22日演奏会のは少し散漫らしいです。 しかしながら、VPO との録音3種は75年3月~5月の短期間に演奏された

ものですから ほぼ同時期・同一メンバーのものです。

VPO にとって ブラ1は自家薬籠というか手慣れたルーチンワークの1つでしょう。 ちなみに クーベリック (56年)、カラヤン (59年)、バルビローリ (67年 EMI)、ケルテス (73年)、メータ (76年) なども、VPO と同曲を英 DECCA に録音 (バルビローリを除いて)、以降も バーンスタイン ジュリーニ レヴァインと有名指揮者が VPO と同曲を続々と独 DG に録音しています。

中央は 75年ライヴの4枚組 LP 箱もののジャケット、公演の日程が解説書にあります。 ここに収録されたブラ1は ③ です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

徳岡氏は最後に “面白い話し” を披露しています __「ネットオークションに ベームのサイン入り NHK のライヴ・セット LP が “ソコソコの価格” で出品されていたという。 ベームが亡くなったのは1981年、LP が発売されたのは1983年。 亡くなったのに どうやって自分のレコードにサインするんですか? 皆さん 騙されませんよう」

という詐欺まがいの話しです。 サインなんて信用できませんよ。 オークション出品者が価格を釣り上げようと擬作したんでしょうね (お粗末!)。

………………………………………………

今は亡くなった指揮者 岩城宏之氏 (1932~2006) が自著の中で、この時 (?) の別の演奏会の様子を書いています __

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

「ベーム最晩年の VPO 日本演奏旅行の時、シューベルトの8番未完成・9番グレートを NHK ホールで2度聴いた。 ベーム VPO には最初から最後まで引き込まれた。 美しさと緊張感が持続し、壮大なクライマックスでは涙が溢れたほどの演奏だった。 終了後 VPO の楽員何人かとオーストリア・ワインの店に行った。 僕は夢中になってしゃべった。 楽員たちはヘラヘラ笑っている。 一人がクールな感じでいった … あの爺さんの通 りに弾いたらエライコトになるんだぜ。 もうすっかりモウロクしてるから テンポは伸び放題だし、手がブルブル震えっぱなしで、何が何だか分からないんだ。 (中略) 俺たちがカバーしてやってるのさ」(岩波新書『フィルハーモニーの風景』35~36p ※2)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

最晩年とありますから、岩城氏が聴いたのは75年ではなく 80年の日本演奏旅行 (当時 ベーム86歳) だったようです。

80歳を過ぎたら どんな指揮者でも、個人差こそあれ 運動能力や聴覚、記憶力などが劣化しているのが普通で、壮年の時のように キビキビした指揮ぶりで楽団を統率していくのは、相当に難しいと想像します。 早くいうと それなりに肉体的にモウロクしてくるのです。 こればかりは誰も避けられません。

ですから 岩城氏が書いているように、指揮者の意を汲んだ楽団員が、指揮能力の衰えた名指揮者をカバーしながら演奏することはあり得ると思います。 楽団員は片目で指揮者を、片目でコンマスの動きを見ていると推理します。 でも こういう例は、聴衆が望む名指揮者の演奏会であって、聴衆が望まない凡指揮者ではないはずです (そもそも 凡指揮者は興行的に成り立たないですから、お呼びが掛からないでしょう)。

………………………………………………

徳岡氏の投稿内容を聞いて、75年3月17日のライヴ CD を聴きたくなってきました。 YouTube で検索すると、ありました (https://www.youtube.com/watch?v=vzv8n-eAiiQ)。 説明には1975年3月17とあります。 コンマスはゲルハルト・ヘッツェル。 音質は極上ではないようです。 画質はイマイチ。 もう1つの投稿映像の方 (https://www.youtube.com/watch?v=8VGohEvXTJo) が画質は良いようです。

これを聴いた結果、私には ① で十分と思いました。 実際のホールで実演を聴いた人には ③ ④ が思い出となっているのも納得です。

今日はここまでです。