神様から特別に選ばれて授けられたのでは と思うほかない『ギフテッド』と称される、生まれつき突出した 能力・才能を持った人たちを取り上げた番組、R2.3.12 NHK-Eテレ『素顔のギフテッド』。この中の特に印象深かった方たちを、ぜひここに記しておきたいと思いました。

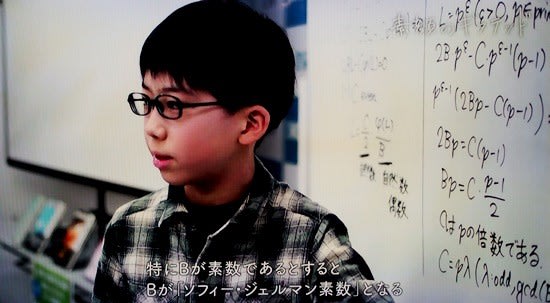

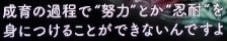

・ 梶田光さん 11歳(学校に通わず)

数学専攻大学院レベルの数学力、英国音大合格レベルの音楽力、英検一級の語学力を有し

.

.

現在は自宅於いて、高度な計算ができる 新しいアルゴリズムの計算機を開発中とのこと

・ 浜田多聞 さん 7歳(小1) IQ 142(保育園時)

集団行動は苦手。今イチバン気になってることは 元素とのこと

↓ は、授業中 教室を抜け出し、校長室で図鑑を見て描いた オーム

・ 武田秀太郎 さん 30歳 京大特任助教授 ⇒ 今年から IAEA(国際原子力機関)職員

.

.

” 社会のため役立ちたい ” がモットーの武田さんは、東日本大震災後 自衛隊に入隊

軍事英語の通訳として復興に貢献

温暖化抑制可能なエネルギーの開発を目指し ハーバード大学留学、”核融合”を研究

同大学院修士号取得

はたまた『騎士道』を編訳したり・・・上の発言は、京大同僚の 奥井剛研究員さんの言葉

ウイーン IAEA本部 への単身赴任の 準備をなさってられる 武田秀太郎 さん

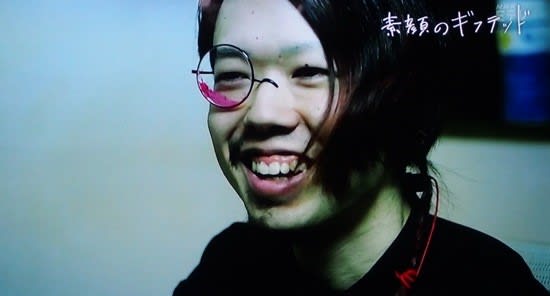

・ 大西拓磨 さん 20歳 IQ173(200万人に1人とか)

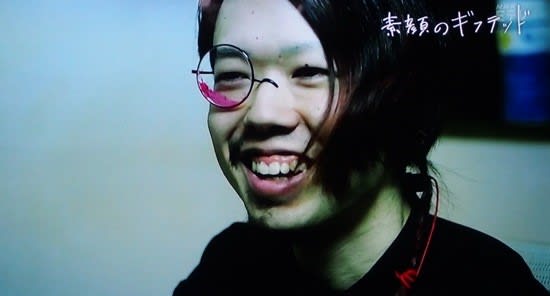

現在 アルバイトを転々とし・・・ひきこもり生活

.

.

↑ は、高校美術部での作品。↓ は、東京芸大入学当初しでかしたパフォーマンス。届出せず やらかしたとかで退学処分 とは、芸大さんともあろう大学ガ~~~ ナンテコッタ~~~

ああ無情、、、ああ情けなや~ 情けなや~~~、悲しすぎます

.

.

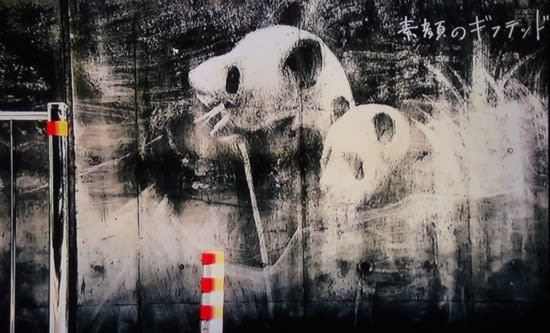

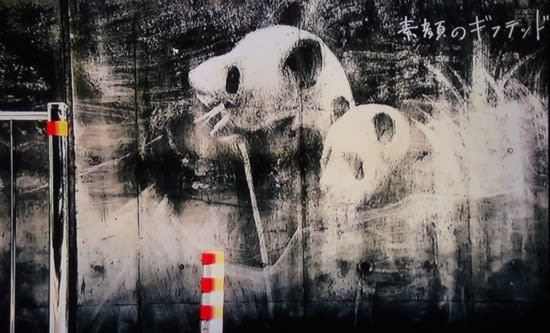

で、実力を認めて欲しいと、上野公園近くの塀の壁に描いた ↓ パンダ

但し、1週間で消されてしまったと。言葉を失います。信じたくないですが、これが現時点の

日本の あるがままの姿。もし オラんチの塀だったら、如何に保存するか 考えますがね~~

まして この絵は、汚れ(黒カビ)を ブラシで洗い落とし、仕上げた絵だったのです

オイラは思います。いつの時代もそうですが、否 現在ほど求められてる時代はないのでは。次の時代の扉を開けてくれる人、閉塞感をぶち破ってくれる人、パラダイムシフトを起こしてくれる人、ブレークスルーしてくれる人・・・いづれもギフテッドと称される人たちに懸かっていると言っても過言ではないでしょうし、

神様は、そのために彼等を遣わされのだとぐらいに思ってます。彼らは、日本の 世界の 人類の 宝。ぜひとも本領を発揮していただきたいし、ぜひ そういったことのできる環境を整え供せれる国であり国民でありたいもの と思っています。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

今時 テレビで 放送される ドラマや歌やバラエティと オイラの距離、何と遠いことでしょう。チャチっぽく思えて仕方ないドラマなんて見たいと思わないし、上っ面だけの チャラチャラした感じの 徒党を組んで唄う歌など、およそ この世の歌だとは思えないし・・・

まぁ この歳にもなれば、そのほとんどがオイラより若い人向けとなってしまうのは仕方ないことですから、そう思うのが当然であり、むしろ 健全なのでは と思ってます。もうとっくに卒業してるのですから、オイラみたいなトシヨリは、ワカモノとは違った より深淵なる別の世界を新たに切り拓いてゆかねばならないだろうと思っています。

英・独語は、”習った”っちゅう 3文字残すのみ、数学・物理もすっかり忘れちまって、アルハンブラが弾けるまでなったというに、約半世紀前に跡形消滅、、、高い音や 話し声を聞き取りにくくなっても、歌が上手く歌えなくなっても、口笛の音程が決まらなくなっても、ワーキングメモリ性能が劣化しても、胃の不調とリウマチに甚振(いたぶ)られる身になっても、、、です。決して 侮(あなど)る莫れ と、申し上げたいです。

反対に 感性は ますます研ぎ澄まされてまして、本質を見抜く力、芸術性に対する 感受性や知見、審美眼 創造力 想像力 妄想力 の類は一層 進化してるとさえ思っているのです。ですから、一部例外はあるものの、一般的に若い人の手により制作された成果物が、少なからず 未熟で幼稚なものに見えて仕方ないのです。

こんな中、R2..2.21 産経新聞広告欄に、この本を見つけたのです。『老年こそ創造の時代~老熟を活かそう~経験・知識は若者の数倍もある」。まさしくズバリ、オイラが日頃 思ってること。著者は ”藤原秀衡” さんにイメージが重なり、オイラが勝手に先生と思っている 田中英道 東北大学名誉教授さんとあれば、なおさらに であります。

..

..

この書籍の中で オイラが特にマーキングしたところを、オイラの意訳を施し 記します。

P9 『続日本紀』に書かれてるように、奈良時代においてすでに、70以上 80以上 90以上 100歳以上というのは、決して珍しくなかった

P21 20世紀は何も生み出さず、破壊のみを行った世紀と言える

P46 1999年に『ライフ』誌が選定した『この1000年で最も功績のあった世界の100人』に日本人で唯一人選ばれてる 北斎は、70歳前後に描いた『富嶽三十六景』、73歳以降の作の『富嶽百景』が差し示すように、「老人となって初めて70歳以前の作品の評価ができるようになった」と述べている。老人という年代に入るということは、自分の評価をできる年代に入るということ

P54 北斎が 「70以前に描いた絵は 取るに足らないもの」と言ってるということは、これからはそれ以上のものが出来るということ。つまり老人とは、人生の敗者復活戦という意味合いがある

P63 人生の前半で得た知識や経験こそ老人なら誰でも得られる糧、それを整理・昇華し、普遍的な芸術文化や思想に結びつけることが重要で、これは老人でないとできないこと

P65 20世紀は若さこそが美であり理想であるという、それこそワカイとしか言えない考えに支配された時代であったが、21世紀は 老人比率が増してくることもあり、マルクス主義衰退が示すように、経験を積むことで得られる知恵というものが評価される時代となるであろうし、そのようにしないといけない

P74 老人はアガリではない。さらに研鑽を重ね 新たに習得したことを蓄積してゆくという観念が必要で、それができる可能性に最も富んでいるのも老人である

P75 そうして新たにやるものをつくってゆく 新たな視点を出してゆく。これこそが老人たるものの創造性。老人こそが創造する。経験の上に立った精神的に新しいその成果物は、経験の乏しい若い人たちのそれとは、自ずと説得力において 大いに秀でて優位なものである

以下、ページを多く割いて主張されていることを、オイラの主観も交え大雑把に記します。

・ 20世紀 特に第2次大戦以降、”若さ”というものが過剰に賛美されるようになった

・ 理由は 世界を牽引してきたアメリカ人の理念 アメリカイズムの浸透 および 世界を二分していた 一方のマルキシズム(唯物史観・平等思想)、の双方ともが、若さに価値を置いているため、老人が軽視されることとなった

・ それが行き過ぎ、目に余るようになってるのが昨今の状況。首長 政治家 経営者 芸術家 MC 解説者 記者・・・等々、悉く若さが羽振りを利かせ、パフォーマンスや”インスタ映え”的言動 ポピュリズム志向 が顕著となってしまっている

・ オイラは思います。アメリカイズムが”若さ”を信奉するのは、独立記念日が 1776年7月4日ですから、本年が 建国244年であるように、とにかく伝統のない若い国であるということで、ことさら若さに価値を見出してるからではないだろうかと。で その嗜好に、世界中が染められちまったということではないかと

・ 著者の田中英道先生は、日本トップレべルの美術史家さん。日本はもとより西洋の絵画・彫刻の知見たるや、他の追随を許さないものがあります。その先生が 本領発揮で、多くの実例を引きながら仰るに、優れた美術作品に若い人の姿は 少なく、優れた肖像は、そのほとんどが老人であると

・ すなわち、つい近年まで、老人は美しい という概念があったと

年代を表す言葉も、いろいろ紹介されています

・ 漢字で文章を書いていた時代

小(~15歳)丁(20歳)壮(50歳)老(60歳)耄(ぼう70歳)耋(てつ80歳)

・ 論語や 礼記や 杜甫の詩より

志学(論語15歳)弱冠(礼20)不惑(論40)耳順(論60)古希(杜70)

・ 西洋の場合

青年期(21歳以上)壮年期(35歳頃から)初老(55歳頃から)老年期(60 or 65歳以上)

多血質 胆汁質 粘液質 憂鬱質

・ インドの 四住期(しじゅうき)(これは 立松和平さんと山折哲雄さんの本から です)

学生期(がくしょうき)・・ ~25歳、師について学び 禁欲的な生活を送る時間

家住期(かじゅうき)・・・25~50歳、結婚して子供をつくり 職業に専念する時期

林住期(りんじゅうき)・・50~75歳、一時的に家を出てやりたいことをやる

遊行期(ゆぎょうき)・・・75歳~ 、孤独な一人旅の異空間に突き抜けていく

さらに 田中先生は、『美の規範「メランコリー」とは老人のことである』という項目を設け多く記述されてますが、オイラは この”メランコリー”という概念が、よく把めないのです。” 憂鬱に思う or 沈んだ気持ち ゛が美の規範 ?・・・どういうことか よく解かりません。

ただ多くの記述の中に、「メランコリーを示す色は黒、老境の色は黒、西洋では黒色はエレガンスな服装の基本、であるから ダ・ヴィンチ さんは モナリザ(先生は、彼女はルネサンス の庇護者でもあったエステ家出身のマントヴァ候妃イザベラ・デステさんと断言されてます)に黒い服を着せている」等々 書かれていました。

なるほど、だから音楽家さんや芸術家さんや伊達男さんたちは、ほとんど黒い服を着ておられるのですね。納得しました。黒は究極の おしゃれで上質な色なのです。

< 追 伸 > R2.3.29 記

R2.3.26 NHK-BSP『偉人たちの健康診断』でも、北斎さんたちの長寿が紹介されてました。

また、江戸時代 日に2食⇒3食となり、寿命が大幅に伸びたとのこと。それは、①食後の血糖値の急激な上昇が起こりにくくなる⇒②血管の壁が傷つきにくくなる⇒③脳梗塞や動脈硬化が抑制できた からなのだと。

さらに、①⇒④インスリンの過剰な分泌によって生じる ガンや認知症になる危険を 弱めることができたからなのだとも。誰かさんへ申し上げます。日に 1 食でなく、3食にされたほうがいいのではないでしょうか。

・ 梶田光さん 11歳(学校に通わず)

数学専攻大学院レベルの数学力、英国音大合格レベルの音楽力、英検一級の語学力を有し

.

.

現在は自宅於いて、高度な計算ができる 新しいアルゴリズムの計算機を開発中とのこと

・ 浜田多聞 さん 7歳(小1) IQ 142(保育園時)

集団行動は苦手。今イチバン気になってることは 元素とのこと

↓ は、授業中 教室を抜け出し、校長室で図鑑を見て描いた オーム

・ 武田秀太郎 さん 30歳 京大特任助教授 ⇒ 今年から IAEA(国際原子力機関)職員

.

.

” 社会のため役立ちたい ” がモットーの武田さんは、東日本大震災後 自衛隊に入隊

軍事英語の通訳として復興に貢献

温暖化抑制可能なエネルギーの開発を目指し ハーバード大学留学、”核融合”を研究

同大学院修士号取得

はたまた『騎士道』を編訳したり・・・上の発言は、京大同僚の 奥井剛研究員さんの言葉

ウイーン IAEA本部 への単身赴任の 準備をなさってられる 武田秀太郎 さん

・ 大西拓磨 さん 20歳 IQ173(200万人に1人とか)

現在 アルバイトを転々とし・・・ひきこもり生活

.

.

↑ は、高校美術部での作品。↓ は、東京芸大入学当初しでかしたパフォーマンス。届出せず やらかしたとかで退学処分 とは、芸大さんともあろう大学ガ~~~ ナンテコッタ~~~

ああ無情、、、ああ情けなや~ 情けなや~~~、悲しすぎます

.

.

で、実力を認めて欲しいと、上野公園近くの塀の壁に描いた ↓ パンダ

但し、1週間で消されてしまったと。言葉を失います。信じたくないですが、これが現時点の

日本の あるがままの姿。もし オラんチの塀だったら、如何に保存するか 考えますがね~~

まして この絵は、汚れ(黒カビ)を ブラシで洗い落とし、仕上げた絵だったのです

オイラは思います。いつの時代もそうですが、否 現在ほど求められてる時代はないのでは。次の時代の扉を開けてくれる人、閉塞感をぶち破ってくれる人、パラダイムシフトを起こしてくれる人、ブレークスルーしてくれる人・・・いづれもギフテッドと称される人たちに懸かっていると言っても過言ではないでしょうし、

神様は、そのために彼等を遣わされのだとぐらいに思ってます。彼らは、日本の 世界の 人類の 宝。ぜひとも本領を発揮していただきたいし、ぜひ そういったことのできる環境を整え供せれる国であり国民でありたいもの と思っています。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

今時 テレビで 放送される ドラマや歌やバラエティと オイラの距離、何と遠いことでしょう。チャチっぽく思えて仕方ないドラマなんて見たいと思わないし、上っ面だけの チャラチャラした感じの 徒党を組んで唄う歌など、およそ この世の歌だとは思えないし・・・

まぁ この歳にもなれば、そのほとんどがオイラより若い人向けとなってしまうのは仕方ないことですから、そう思うのが当然であり、むしろ 健全なのでは と思ってます。もうとっくに卒業してるのですから、オイラみたいなトシヨリは、ワカモノとは違った より深淵なる別の世界を新たに切り拓いてゆかねばならないだろうと思っています。

英・独語は、”習った”っちゅう 3文字残すのみ、数学・物理もすっかり忘れちまって、アルハンブラが弾けるまでなったというに、約半世紀前に跡形消滅、、、高い音や 話し声を聞き取りにくくなっても、歌が上手く歌えなくなっても、口笛の音程が決まらなくなっても、ワーキングメモリ性能が劣化しても、胃の不調とリウマチに甚振(いたぶ)られる身になっても、、、です。決して 侮(あなど)る莫れ と、申し上げたいです。

反対に 感性は ますます研ぎ澄まされてまして、本質を見抜く力、芸術性に対する 感受性や知見、審美眼 創造力 想像力 妄想力 の類は一層 進化してるとさえ思っているのです。ですから、一部例外はあるものの、一般的に若い人の手により制作された成果物が、少なからず 未熟で幼稚なものに見えて仕方ないのです。

こんな中、R2..2.21 産経新聞広告欄に、この本を見つけたのです。『老年こそ創造の時代~老熟を活かそう~経験・知識は若者の数倍もある」。まさしくズバリ、オイラが日頃 思ってること。著者は ”藤原秀衡” さんにイメージが重なり、オイラが勝手に先生と思っている 田中英道 東北大学名誉教授さんとあれば、なおさらに であります。

..

..

この書籍の中で オイラが特にマーキングしたところを、オイラの意訳を施し 記します。

P9 『続日本紀』に書かれてるように、奈良時代においてすでに、70以上 80以上 90以上 100歳以上というのは、決して珍しくなかった

P21 20世紀は何も生み出さず、破壊のみを行った世紀と言える

P46 1999年に『ライフ』誌が選定した『この1000年で最も功績のあった世界の100人』に日本人で唯一人選ばれてる 北斎は、70歳前後に描いた『富嶽三十六景』、73歳以降の作の『富嶽百景』が差し示すように、「老人となって初めて70歳以前の作品の評価ができるようになった」と述べている。老人という年代に入るということは、自分の評価をできる年代に入るということ

P54 北斎が 「70以前に描いた絵は 取るに足らないもの」と言ってるということは、これからはそれ以上のものが出来るということ。つまり老人とは、人生の敗者復活戦という意味合いがある

P63 人生の前半で得た知識や経験こそ老人なら誰でも得られる糧、それを整理・昇華し、普遍的な芸術文化や思想に結びつけることが重要で、これは老人でないとできないこと

P65 20世紀は若さこそが美であり理想であるという、それこそワカイとしか言えない考えに支配された時代であったが、21世紀は 老人比率が増してくることもあり、マルクス主義衰退が示すように、経験を積むことで得られる知恵というものが評価される時代となるであろうし、そのようにしないといけない

P74 老人はアガリではない。さらに研鑽を重ね 新たに習得したことを蓄積してゆくという観念が必要で、それができる可能性に最も富んでいるのも老人である

P75 そうして新たにやるものをつくってゆく 新たな視点を出してゆく。これこそが老人たるものの創造性。老人こそが創造する。経験の上に立った精神的に新しいその成果物は、経験の乏しい若い人たちのそれとは、自ずと説得力において 大いに秀でて優位なものである

以下、ページを多く割いて主張されていることを、オイラの主観も交え大雑把に記します。

・ 20世紀 特に第2次大戦以降、”若さ”というものが過剰に賛美されるようになった

・ 理由は 世界を牽引してきたアメリカ人の理念 アメリカイズムの浸透 および 世界を二分していた 一方のマルキシズム(唯物史観・平等思想)、の双方ともが、若さに価値を置いているため、老人が軽視されることとなった

・ それが行き過ぎ、目に余るようになってるのが昨今の状況。首長 政治家 経営者 芸術家 MC 解説者 記者・・・等々、悉く若さが羽振りを利かせ、パフォーマンスや”インスタ映え”的言動 ポピュリズム志向 が顕著となってしまっている

・ オイラは思います。アメリカイズムが”若さ”を信奉するのは、独立記念日が 1776年7月4日ですから、本年が 建国244年であるように、とにかく伝統のない若い国であるということで、ことさら若さに価値を見出してるからではないだろうかと。で その嗜好に、世界中が染められちまったということではないかと

・ 著者の田中英道先生は、日本トップレべルの美術史家さん。日本はもとより西洋の絵画・彫刻の知見たるや、他の追随を許さないものがあります。その先生が 本領発揮で、多くの実例を引きながら仰るに、優れた美術作品に若い人の姿は 少なく、優れた肖像は、そのほとんどが老人であると

・ すなわち、つい近年まで、老人は美しい という概念があったと

年代を表す言葉も、いろいろ紹介されています

・ 漢字で文章を書いていた時代

小(~15歳)丁(20歳)壮(50歳)老(60歳)耄(ぼう70歳)耋(てつ80歳)

・ 論語や 礼記や 杜甫の詩より

志学(論語15歳)弱冠(礼20)不惑(論40)耳順(論60)古希(杜70)

・ 西洋の場合

青年期(21歳以上)壮年期(35歳頃から)初老(55歳頃から)老年期(60 or 65歳以上)

多血質 胆汁質 粘液質 憂鬱質

・ インドの 四住期(しじゅうき)(これは 立松和平さんと山折哲雄さんの本から です)

学生期(がくしょうき)・・ ~25歳、師について学び 禁欲的な生活を送る時間

家住期(かじゅうき)・・・25~50歳、結婚して子供をつくり 職業に専念する時期

林住期(りんじゅうき)・・50~75歳、一時的に家を出てやりたいことをやる

遊行期(ゆぎょうき)・・・75歳~ 、孤独な一人旅の異空間に突き抜けていく

さらに 田中先生は、『美の規範「メランコリー」とは老人のことである』という項目を設け多く記述されてますが、オイラは この”メランコリー”という概念が、よく把めないのです。” 憂鬱に思う or 沈んだ気持ち ゛が美の規範 ?・・・どういうことか よく解かりません。

ただ多くの記述の中に、「メランコリーを示す色は黒、老境の色は黒、西洋では黒色はエレガンスな服装の基本、であるから ダ・ヴィンチ さんは モナリザ(先生は、彼女はルネサンス の庇護者でもあったエステ家出身のマントヴァ候妃イザベラ・デステさんと断言されてます)に黒い服を着せている」等々 書かれていました。

なるほど、だから音楽家さんや芸術家さんや伊達男さんたちは、ほとんど黒い服を着ておられるのですね。納得しました。黒は究極の おしゃれで上質な色なのです。

< 追 伸 > R2.3.29 記

R2.3.26 NHK-BSP『偉人たちの健康診断』でも、北斎さんたちの長寿が紹介されてました。

また、江戸時代 日に2食⇒3食となり、寿命が大幅に伸びたとのこと。それは、①食後の血糖値の急激な上昇が起こりにくくなる⇒②血管の壁が傷つきにくくなる⇒③脳梗塞や動脈硬化が抑制できた からなのだと。

さらに、①⇒④インスリンの過剰な分泌によって生じる ガンや認知症になる危険を 弱めることができたからなのだとも。誰かさんへ申し上げます。日に 1 食でなく、3食にされたほうがいいのではないでしょうか。

梶田光さんに、絵本「もろはのつるぎ」の評論をお願い致します。