「こんな事、言うてもええんか、違うんでねえんやろか」と思わんのやろか・・・中国の虚栄心 剥き出しの報道官さんたち。中露北親密連携・・・それにしても自分たちは、どう見ても 世界名うての悪徳国家連合そのものやなぁと思わんのやろか・・・当事国の皆さん方。

北の核開発やミサイル発射実験は自国防衛のための必死の生業、日本人は爪の垢でも煎じて飲んだほうがいいのではと オイラは思っていますが、CHINAさんのやることなすことには憤慨に堪えません。今 日本車がえらい売れ行きを伸ばしているからと言うて、決して喜ぶべからず、感謝などもってのほか。ハニートラップに味を占めた、カートラップという中央政府の差し金による目眩まし戦術 に他ならないのではないでしょうか。

尖閣・台湾・香港・東シナ海・南シナ海・ウイグル・チベット・モンゴル等々、世界でも類を見ないほど多くの暴虐無尽な振舞いに、日本は確固たる態度を表すべきだと思います。現中国は、漢字や統治制度や仏教や論語を伝えてくれた 古き昔の中国とは遠く懸け離れた、品性のカケラもない 盗人猛々しい まったく別の国になっちまってると認識すべきであります。(ちなみに、R3.4.18『産経抄』によりますと、覇権 領土 理性 理念 共産主義 独裁 は、日本の創作漢字なのだと 。そしたら 今の 極悪国家、日本が道筋を拵えたような気がしてきたり・・・)

同時に仏教に於いては、今までは今までということで感謝申し上げ、今後は 中国サマサマといった精神的なクビキから脱すべく、中国は単なる中継地に過ぎないといった視点が必要かと思います。そもそも 仏教はインド北部 ヒマラヤ山麓で 生まれ・揉まれ・発展 熟成され 思惟的発展・思想的充実を見たのですから、その本拠地にまで踏み込んで 考える必要があるのではと。一言で申さば、”漢訳仏教からの脱却” を指向すべきではないか と思うのです。

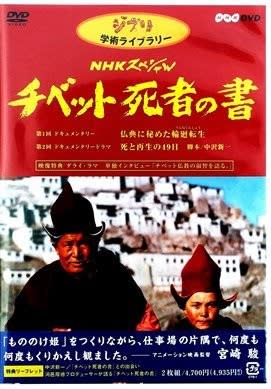

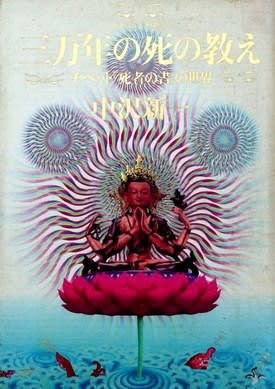

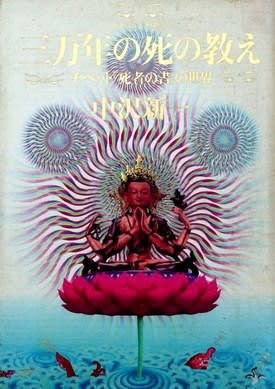

そういう意味でオイラは チベット仏教に関心があり、中でも、すぐ近くに来た感のある ”死” について書かれてるという『チベット死者の書』に格段の興味があるものですから、中沢新一さん著『三万年の死の教え~チベット「死者の書」の世界』を購入し 目を通しましたら、この中の第二部は

.

.

.

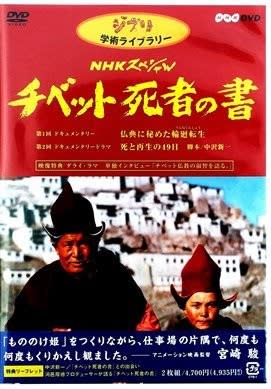

『NHKスペシャル』の台本として最初に書かれたものであると知り、それを収めている『ジブリ学術ライブラリー』『NHKスペシャル チベット死者の書』 DVDも購入した次第。

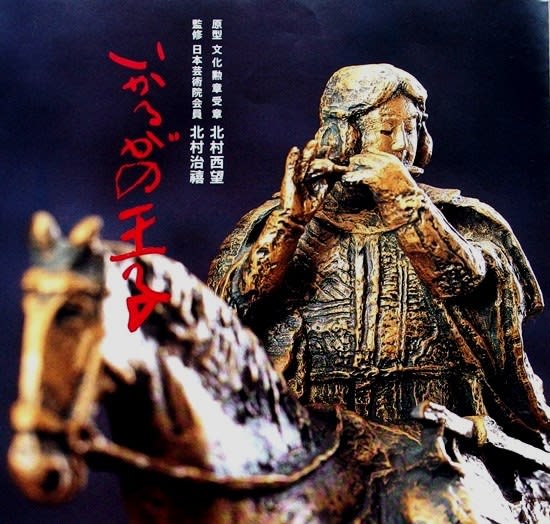

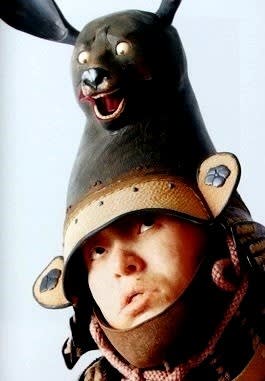

以下は これらの中から、オイラが書き留めておきたく思った事柄の雑記であります。なお、本NHKスペシャルを 宮崎駿さんは大いに気に入られ、『もののけ姫』をお創りになってるとき、もう何回も何回も観られたそうです。

●『チベット 死者の書』は このようにして生まれた

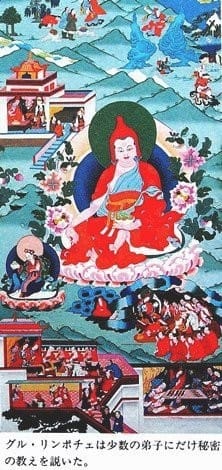

8世紀、パキスタン北部スワット地方(アフガニスタンとの国境近く)に在った ウッディーヤナ国の「乳の海」と呼ばれた湖で咲いた蓮の花の中から生まれた『パドマサンバヴァ(蓮から生まれた者の意)』は、後継ぎのいなかった国王に召され皇太子として成長、妃を娶り何不自由なく暮らしていたが、

深い真理の探究欲求が強烈に沸き起こり、策を弄し王宮を脱出。様々なグル(サンスクリット語で師匠の意)のもとで、仏教のあらゆる哲学思想を習得、密教に関しては第一人者と言われるまでに、そして諸国への旅を重ねることで さらに名声は拡大し、

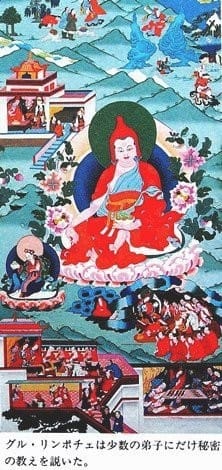

チベット・チソンデツェン王の招きに応え、インドの高僧ボディサットヴァとともに 当地に仏教を本格的に根付かせる大事業に邁進。これには インドからたくさんの学者・成就者も加わり (ということは この時期 チベットには、仏教に関する最新・最高の知恵が集結していたと考えられる) 、今日残されているニンマ派 (チベット仏教の本流) の多くの密教聖典 (タントラ) が翻訳される。

結局 パドマサンバヴァは当地に 55年滞在。ここを去るに当たり、今まで精励し体得し積み上げてきた 深い教え (テルマ) 全てを、信頼できる弟子に記録させ、秘密の場所に埋め、再び これはという人の出ずるを待つこととしたのです。

.

.

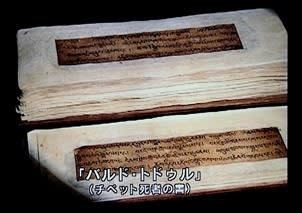

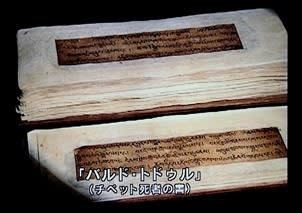

実は この中のひとつのテルマが『死者の書(バドル・トドゥル) 』なのですが、実際 他にも 何千という おびただしい数のテルマが チベット全土に埋められたということでした、

山や湖や岩のなかに隠されたテルマ ⇒ サテル(大地のテルマ)

ダルマダーツ(法界:修行の場?)に埋蔵されたテルマ ⇒ ゴンテル(霊感のテルマ)

と言われているように、隠された教えの中にこそ、本当の、グルの深淵なる教えの真髄が 述べられているのではという予測から、以後の チベット宗教者の仕事は、これを探し掘り出すことになっていったと。

ところで 果てしなく高い 澄みきった青空、神々しき世界一高い純白の山々 、地球上で最も神秘的な光景を映し出す この地の為せる業でしょうか、、、チベットの地でも 途方もない古い時代から (石器時代からとも・・・このことより著者の中沢新一さんは タイトルに ”三万年の" という言葉を付けたと) 、多くの修行者が奥深い真理の探究に挑んできており、そこで 延々 積み上げられてきた 大宇宙の生成をも取り込んでいる 深淵高度な教え が 『ゾクチェン』という呼称のもと 構築・伝承されていまして

本には 原=ゾクチェン と書かれていて、”原” はフィールドでなく 原始の原、オオモトのモト とオイラは理解してまして、古来から日本人に深く沁み込んでいる神道のような位置付けのものではないだろうかと思っているのですが、その特徴は、死のリアリティを見つめ続けることの中から、すなわち 死との共同作業を通して 生命存在の真理に辿り着こうという『メメント・モリ(死を思え)』という基本理念が根底に存在していることであると。そして 仏教がチベットに伝わる以前から、このような考えが基となった ボン教 という宗教が 広く浸透していたとの由。

●『死者の書(バルド・トドゥル)』の発見

8世紀 パドマサンバヴァさんが 自身の手で編纂した、、中沢新一さんが「3万年の・・・」と形容されるほど深淵な教えの集大成が、チベット全土に埋められてから 約 600年後、折しも インドから 完全に仏教が失われてゆく15世紀に、ある修行僧の手によって再び地上に姿を現わすこととなります。

発見者は『カルマ・リンバ』さんという密教修行僧。何と彼は 夢の中に現れた何人もの女性から、極めて具体的な 日付まで指定された指示を受けたのだと。で このとき掘り出したサテルは、ゾクチェンに組する チベット的な死の教え を説いている『太陽と月の結合』と題された聖典(タントラ)の一部だったようで、

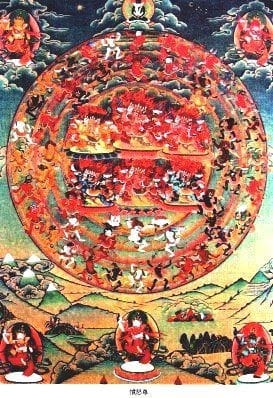

氏は「これだけでは完全に著わしているとは言えない。必ず行間を埋める如き副読本的なテルマがあるはずだ」と直感し、それをも とある山から掘り出すのであります。これは ゾクチェン系統とは別の、やはり歴史ある『マハーヨーガ』と称する、マンダラを採り入れたいわばビジュアル的な思想体系に属しているものなんだと。

このように、謂わば ”天の巻・地の巻” とも言える聖典をゲットされた カルマ・リンパさんは、これらをひとつに編集したことで、晴れて『チベット死者の書(バルド・トドゥル)』が完成を見たのだと。

.

● 世界中に広まる『死者の書(バルド・トドゥル)』、

.

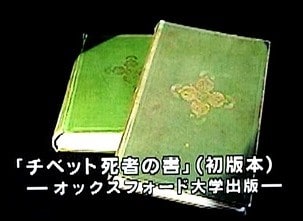

米国 (ニュージャージー州) に生まれた エバンツ・ヴェンツは、東洋研究の中心地であったオクスフォード大で人類学を学んだ後 、少年時代から惹かれていた人間の持つ 神秘的霊知力で 直接 神との接触を試みる『神智学』に熱中、特に輪廻の思想に取り憑かれ、チベット文明圏でもある インドのダージリンに滞在時、当バザールで 多くのチベット古文書を買い込んだそうな。で、その中に『バドル・トドゥル』があったと。

直感的に彼は察したことでしょう、これはたいへんな重要文書であるというふうに。チベット語のできない彼は 早速、英語の達人であり ラマ僧であり 学者さんである当地のチベット少年学校の校長先生に翻訳を依頼、さらに この完成度を高めるため リシュケシュ および プーリの哲学の師の校閲を仰ぎ、

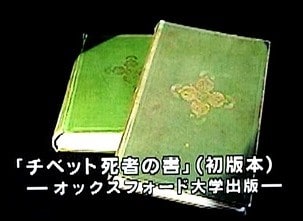

ついに 1927年に『チベット死者の書』、1935年には『チベットのヨーガと神秘の教え』という本が オックスフォード大学出版局から出版されたのでした。ただし 中沢新一さんは、訳者・校閲者とも修行経験が無いゆえか、チベット特有のゾクチェン思想の理解不足のためか 誤訳が少なからずあり、原書の行間に滲む機微な情報、チベットの極めて古くからの精神の地層のようなものも掴み切れていないと。

.

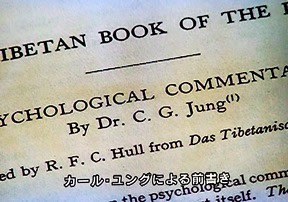

このような不完全な訳書であっても 氏は、この書が衝撃を以ってヨーロッパ思想界に受け入れられたというパイオニア的業績を、高く評価されています。”死” は対決し 克服するものであり 共存なんて思いもせず、科学技術第一に発展し続ける西洋にあって、高名な心理学者 カール・グスタフ・ユングさんが「魂の秘密を解き明かす生涯の伴侶に出会った」とのコメントを前書きに寄せられていて、

また当該NHKスペシャルのご担当プロジューサー 河邑厚徳さんは、ユングさんの『チベット死者の書の心理学』の中に、「出版の年以来、何年もバルド・トドゥルは私の変わらぬ同伴者であった。私はこの本から多くの刺激や知識を与えられたばかりでなく、多くの根本的な洞察をも与えられた」と記されていると。で、「英訳されてなければ、恐らくはチベット社会からも特殊な死者儀礼としていつかは忘れられていったかもしれません」とも 仰ってられます。

.

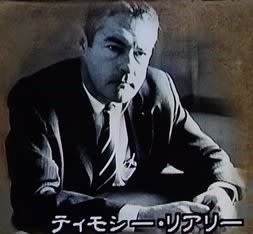

そして時代は、アメリカに舞台に 西洋で ”第2の発見” と言われる様相を呈します。ベトナム戦争反対運動・虚無指向・ヒッピー・瞑想・LSD・ 2人のハーバード大学心理学教授の学術的同調といった風潮も反映して。

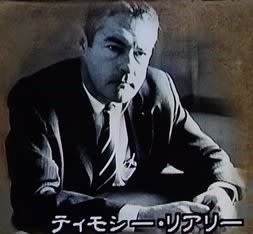

ティモシー・リアリー ラム・ダス(リチャード・アルパート)

1920 ~ 1996 1931 ~ 2019

LSD体験と HIV・末期がん患者向けを主体とした『ダイイング・

『チベット死者の書』記述の プロジェクト』を立ち上げる。死をタブー化したり、

完全一致を表明 死の現実から目を背けたりせず、あるがまま受け入

れ、生と死の本来の意味を取り戻すのだと。参考に

したのが『チベット死者の書』であると。

.

● 『死者の書(バルド・トドゥル)』に記されていること

お待たせしました。では実際の内容につきまして、実は 今までも総てそうでしたが、頭書記載コンテンツを主たる情報源とした オイラ流の解釈をご披露させていただきます。

まず コトバの意味は 次のようであります。

バルド⇒中間とか途中という意⇒存在とは中間であり過程であり途上であるということを示唆

トドゥル⇒耳で聴くことにより解脱するという意⇒死後も聴覚は機能しているとの前提を有す

なお 以後は、バルド・トドゥルを BT と記すこととします。

日本では死後、亡骸が幽体となって彼岸と此岸の間で彷徨うと言われていて、この期間のことを"中有" あるいは "中陰" 、彼岸に渡る 49日目を "満中陰" と呼んでおり、法要を営んだりしているのですが、

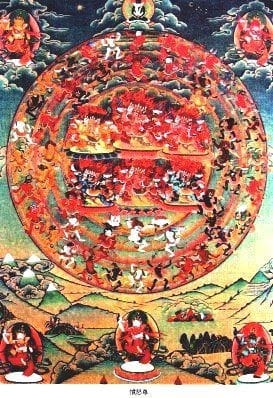

チベット仏教では死後、物質である肉体は滅びても、死者の意識の流れは途絶えることがなく、バルドの世界に入って行くと考え、バルドを無事通過させるため、すなわち人間として生まれ変わるように、息を引き取る直前から 49日間 毎日、死者の意識に向かい BT を読み聞かせ続けるといいます。

こういった行為を生みだしているのは、

・ 死の瞬間こそが人生の最も大切な時である

・ 死は悲しみの時ではなく、大いなる解放の時なのだ

・ 死とは私たち人間にとって 救いを得るための最大のチャンスなのだ

・ 死後の バドルの体験で、未熟だった者も純粋な生命そのものに出会うことができるのだ

・ だから死は全てを奪うものでなく、汝自身に本当の豊かさを与えてくれるチャンスなのだ

といった、チベットに古くから伝わる「死を想え (メメント・モリ)」 という思想が根付いているからこそと。オイラは、日本人が、ここにもあそこにも どこにだって神様が宿っておられると思うのと同じように、チベットの人たちには 死 が在るのかなぁと思えています。

前述してます通り バルドとは中間とか途中という意味ですから、生きてあるときも もちろんバルドで、【存在世界のバルド(ランシンバルド)】と呼ばれてますが、これにはさらに深い意味があり(中沢さんが 本の中で述べてられてますが、オイラは ここに書けるほど理解できてません)、DVDでは、

生命の本質は心であり、その心の本体は 純粋な "光" であるとのこと。それが 各々の身体の中で活動している状態を ”この世” と言うのだが、が、当然のことに本来の純粋な姿を現していないので 途中 (バルド) なのだと。

バルドは 四つに分類されます。ダライ・ラマさんの属する ニンマ派ではという注釈が付きますが・・・・

① 存在世界のバルド(ランシン・バルド)・・・死亡日~ 3日目

② 死のバルド (チカイ・バルド)・・・・ 4日目~21日目

③ 心の本姓のバルド(チュゥニー・バルド)・・22日目~28日目

④ 再生のバルド (シバ・バルド)・・・・・29日目~49日目

..

②・・・ 死の瞬間、まばゆい光に包まれる。これは死者を解脱に導こうとする始まりの光だ。これに包まれるのだ。溶け込むのだ。そして護り本尊様 または 観音菩薩様 をイメージするのだ。死の瞬間こそ死者の心が 体という軛 (くびき) から放たれ、まったく自由に還って行こうとする 晴れがましい瞬間なのだ。そして この世に執着を持ってはいけないと諭すのだ。死者の耳は 機能しているし、意識は 体を離脱しているが、周りの世界を見ることもできる。

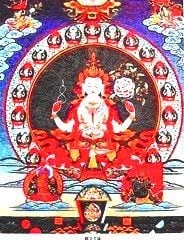

③・・・4日目、死体を小さく括り 護摩 (火葬) に付すが、体から離れている意識は、もっと明瞭に聞き分ける能力を持つようになっている。そして 生きてゆく活動を支えていた 二つの波動源・・・胸のあたりから穏やかな波動を送っていた 48の ”静寂尊” および、大脳あたりから激しい波動を送っていた 52の ”憤怒尊" ・・・から発せられる、様々な光や映像や音(オスクルと呼ぶ)と対面することになる。しかしこれらを怖がったり恐れたりしてはならない。死者の意識が投影されているのに過ぎないのだから と説く。

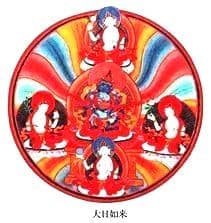

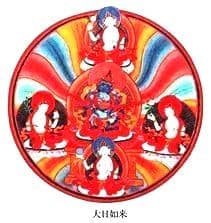

まず 紺青色の凄まじく眩い光、次いで もやっとした白い光が現れる。強い光は 大日如来様の叡智の光、弱弱しい光は天上世界を表す光なので、強い光にだけ集中するのだ。(何かで目にしたことですが、大日如来様は 英語で ”コズミック・ブッダ" と言うのだそうな。見事な訳に感心したです)

..

強い光・・・・出現する仏様 伴う弱い光・・・種子の種類

最初に 紺青色の光で 大日如来様が出現 白い光は・・・・天上世界の光

次の日 青い光・・・・金剛薩埵様が出現 白い薄明り・・・地獄に生まれる種子

三日目 黄色の光・・・宝生如来様 青い弱い光・・・人間に生まれる種子

四日目 赤色の光・・・無量光如来様 黄色の弱い光・・餓鬼にうまれる種子

五日目 緑色の光・・・不空成就如来様 赤い弱い光・・・阿修羅

このように順次 出現するが、伴っている弱弱しい光には、決して目をくれるでない。惹かれてしまうと、そこで生まれる種子がまかれてしまうことになると。なお 岩波仏教辞典によると、金剛薩埵 (ーーさっとば or さった) は 普賢菩薩様と同体異名であるとの由。(なお菩薩とは菩提薩埵の略称ですから、金剛薩埵は金薩 (きんさつ) となるのでしょうか?)

.

死者の胸のあたりに宿していた静寂尊との対面を済ませた八日目になると、今度は 大脳に巣くっていた あな恐ろしい憤怒尊(ヘルカ神)が次々と、凄まじい轟と光を伴い 現れてくるのです。

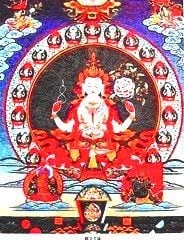

チベットのお寺の壁には、これらに恐れ慄かないために 多くの憤怒の神々が描かれていると。そして、これらもまた 死者の心に生まれた幻影であり、大日如来様が姿を変えているに過ぎないのだから、その如来様にだけ意識を振り向け、あらゆる幻影に打ち勝つのだ。それに 人の胸にあった美しく優しい静寂尊だって、大脳に行けば恐ろしい憤怒尊に姿が変わってしまう。そう どちらも私たちの本質なのであるが、この真実を掴むのは本当に難しく、大概の人は ここで失神してしまうのだと。しかし これから醒めた死者の意識は、一皮剥けた存在になっているのだと。

④・・・死後28日経つと、死者の意識に 現実の物質世界を捉える感覚器官が整い、自分には以前の体のイメージが備わっているように思え(これを”幻影と意識の身体(ギュマ・イ・キ・スク)という)、自由に動けたり 何でも通り抜けたりできるようもなるのだが、反面 意識を動かす物理力のようなものであるカルマの凄まじい疾風に翻弄されることとなり、孤独の中 たいへんな苦しみに苛まれる。それで 何にでも縋りつきたいと思うだろうが、観音菩薩様に向かって 耐え忍び、悪い再生となるのを防がねばならない。

..

とうとう 再生の時が近づいてきた。地獄のヤマ法王(シンジェ)が出てき、生前の行いにより再生先を決めようとする。戻っていた身体のイメージは 徐々に薄らいでいき、前方に薄い微弱な いろいろな光が現れ始める。

白い薄明り:天上の神々 その種子を宿していたところ:頭

赤色 阿修羅 喉

青色 人間 心臓

黄色 餓鬼 臍

緑色 動物 会陰 (えいん)

そして、次に生まれる世界の特徴が、次第に現れてくる。

動物の場合:洞窟や岩穴や粗末な小屋

餓鬼 :荒涼とした風景

これらには触れないで、優れたものや清浄なものに意識を向け、観音様による救いを待つのだと。

実はこの本によると、この段階は今まで再三あったチャンスを逸した者のための最後の機会のようでして、オイラには、そのチャンスとは 解脱なのか再生なのか、および それが何処にあって、どう対処すればよかったのか 分からないのです。

さらに DVDでは「生命の本体は心であり、その正体は純粋な光である。死とは その心が肉体から解放されるとき。それをBTで導けば、人間に生まれ変わる」とあるのですが、そもそも人間に生まれ変わるのがベストなのか、天上世界へのメニューも用意されているので、そこへは行けないのだろうか、行ったらどうなるのだろう、輪廻から外れるのだろうか?

いくら 死者に BT を読み聞かせても、 地獄のヤマ法王(シンジェ)が 生前の行いにより 再生先を決めるのであれば、どうしようもないではないか?。それであるなら、ヤマ法王さんにこそ お願いしなければならないのではないか? という疑問が残っていまして、

更に更に ”ポア" ということも、よく解らないことです。ポアとはチベット仏教だけに伝わる、意識を肉体から解放し阿弥陀仏の御座される浄土へ 生まれ変わらせる瞑想で、死の直後に起こること、すなわち BTの教えを、生きているうちに経験することが目的であって、修行方法は、頭の上に阿弥陀如来様の姿を想い浮かべる⇒意識を腹→胸→頭へと引き上げると。で この訓練を積めば、バルドを無事 通過できるのだと。ということは、天上世界への再生を試みる瞑想であって、人間への再生を目指しているものではないということ?・・・

本情報源の 締め括りは、このようでありました。

『チベット死者の書』は死者だけではなく、生きている者たち全員に対し書かれていた。この経典には、死を想い死を見つめることだけが真実の人生を作り出すという、生と死の秘密が込められている。死ぬことが悲しいことだけではないように、生まれることが、それだけでは楽しいことではない。生と死の向こうにある心の本質を知ることができたら、生には意味があったということ。

汝、よく聞くがよい。死は誰にでも起こることである。この世界から外に行くのは、汝ひとりではないのだ。この世に執着を残してはならない。執着しても この世に留まることはできないのだから。

誕生の時には あなたが泣き、全世界は喜びに沸く。死ぬ時には 全世界が泣き、あなたは喜びにあふれる。斯くの如く 生きることだ。

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

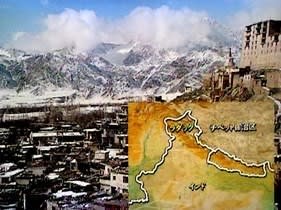

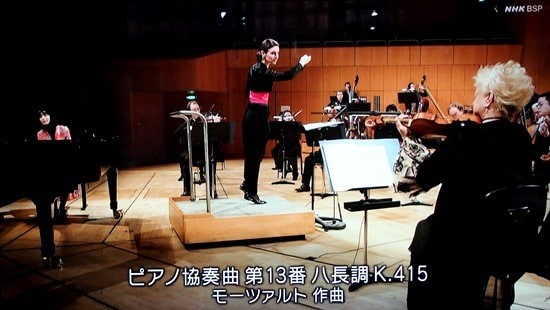

本稿 閉じるにあたって、ぜひ これだけは記しておきたいと思う事柄があります。当該DVD収録の NHKスペシャル『死者の書』は、平成5年 (1993) 9月23,24日に放送されたもので、ロケは・・・1959年、中国の人民解放軍(人民虐待・殺戮軍とでも名前を変えたらどうかと思うのですが)のチベット侵攻があって、ラサ・ポタラ宮におられた ダライ・ラマ 14世さんは、ヒマラヤを超え インドに亡命、時のインド首相 ネールさんの計らいで、北部ラダック地方の都市 ダラムサラの一角に チベット亡命政府の設立を容認、現在に至っているのですが・・・まさに その地で行われているのみならず、ダライ・ラマ法王さんへの単独インタビューCDも付いている、めっちゃ優れものであります。

ところが、30年ほど後の NHKさんは、つい 2か月ほど前 R3.3.6 ですが、『中国秘境 謎の民「天空チベット タンカ絵師の郷 」』という、中国共産党のプロパガンダ映像としか思えない、とんでもない番組を作り放送しているのです。オイラのようなアホでも、ちょっと見ただけで、そういった類のモノであると判かります。 NHKさんの当該アーカイブを検索してみますと

四川省の北西、チベット高原東端にあるザムタンは、50人以上の絵師が修行する不思議な谷。仏教芸術やチベット医学などチベット文化の精髄は、寺院・門外不出のものだった。貧窮を極めるザムタン…チベット仏教・幻の宗派の転生活仏が、失われかけた秘伝の文化を郷の若者たちに継承させ、“豊かさ”をつかむための糧にしようと伝承所を開いた…。転生活仏と若い絵師たちの5年にわたる青春群像を高原の四季の映像とともに描く ・・・とあります。

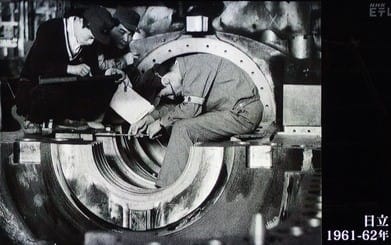

思い返すだけで おぞましいですが、数場面だけ証拠画像を撮っております。

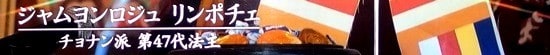

リンポチェとは、生き仏で かつ 位の高い僧侶さんのこと。異端とされ チベット本土から追放された少数教団チョナン派の 法王でありリンポチェの この方からは、高徳など、いや低徳すら感じられず、大いに違和感を覚えます。壁に貼っているポスターと深い因縁あり?

写真に残してないですが、最もオカシイと思えたのは、若く美しい ヒロイン的位置づけの女性が、今風の綺麗な服を装ったまんま、長いサラサラ髪をなびかせながら、ゴム手袋をはめた手で 家畜のウンチを丸め、壁にペタっと投げ付ける場面。こんな光景、有りっこナシ !!!

NHKさん、斯くも劣化しちまったですか。チベット・ウイグル・モンゴルなどの本当の姿を暴こうなんて気概を無くしちまい、世界中から爪弾きされている 中国共産党をヨイショするドキュメンタリーを作るなんて、日本の公共放送のやることですか?

「受信料 返せ~、慰謝料だって払え~」 と叫びたい気分。救いは、この番組を視聴された方が 多くはいらっしゃらなかったことかと。一度でも見れば 誰だって抗議の声を上げるでしょう。それにしても 中国共産党シンパサイダーさんの NHK侵食って、かなり深刻なレベルかも・・・

< 追 伸 > R3.5.24 記

あろうことか、中国共産党プロパガンダ作品のように思える番組が、先週の土曜日 再放送されました。かくなる上は、撮り損ねていた場面を撮影し、ここに曝けたいと思います。

まずは、家畜のウンチを乾かし燃料とすべく、壁に投げつける場面。こんな余所行きの格好して、 こんなこと やるわきゃナイでしょうガ !!! と 糾弾したいです。

.

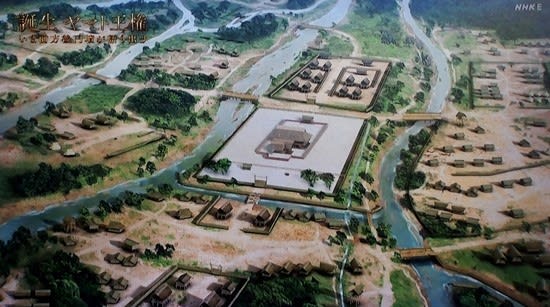

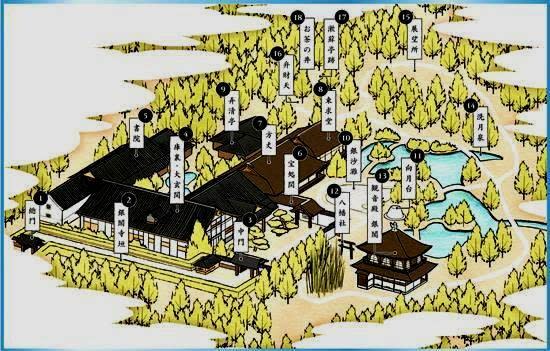

舞台となった ザムタン という場所は こんなトコです。

.

.

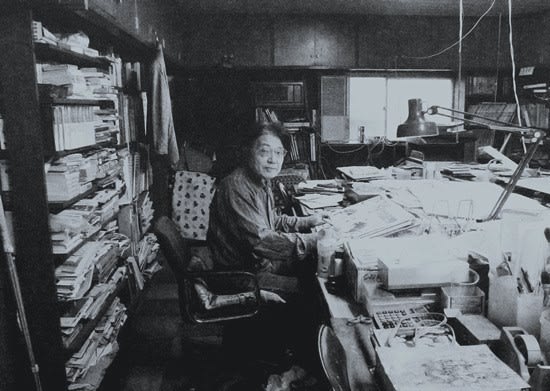

下は、エンドロールが示す 制作スタッフ情報です。敵もサルモノ、さすがに この内容じゃ NHK表示は出せない と踏んだのでしょうか。巧みにカムフラージュしてる (?) かのようです。

.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

< 追 伸 > R3.5.3 記

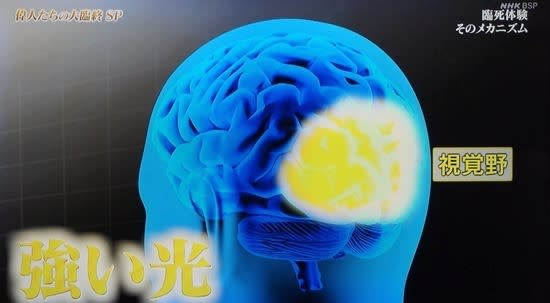

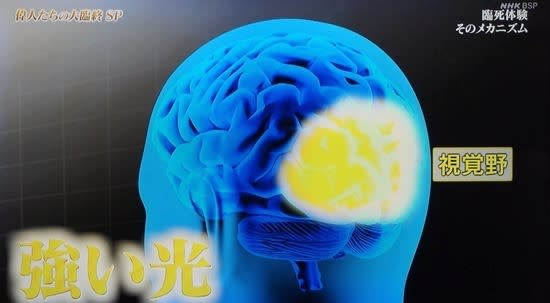

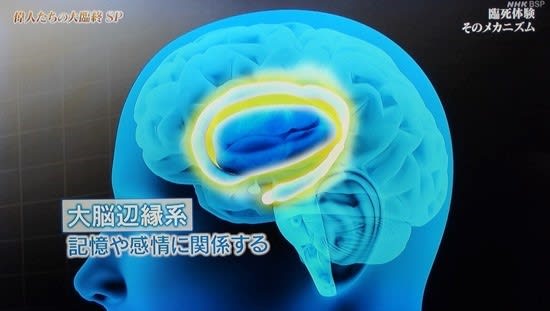

R3.4.3 NHK-BSP『偉人たちの大臨終スペシャル~人生のしまい方』のなかで、臨死体験について たいへん興味深い説明がありましたので、そのあらましを記します。

臨死体験は、時代・人種・宗教・年代 に関係なく

・ 魂が体を抜け出し遊離する

・ 非常に明るい光を見る

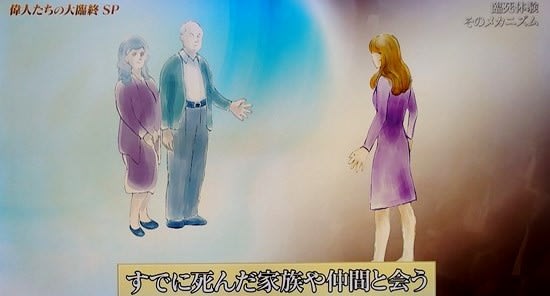

・ 死んだ家族や仲間と会う

・ 神様のような大いなる存在と遭遇する

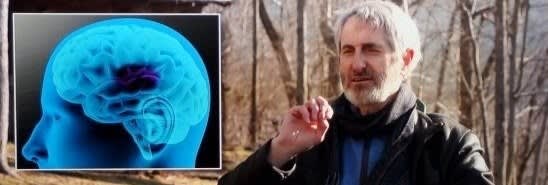

といった事例に集約されるのだそうです。臨死体験の世界的権威 アメリカ ケンタッキー大学教授で脳外科医の ケビン・ネルソンさんによりますと、臨死体験は 脳の働きによるものだからなのだと。

死に臨むと 奥深くにある脳幹で、アセチルコリンという物質が大量に分泌され、

覚醒状態と睡眠状態の切り替えが うまくゆかなくなり、

目は覚めてても夢を見る 夢うつつ状態になって、このとき脳内で 様々な錯覚が起きるそうな。

視覚野で強い光を感じるという錯覚は、

非常に明るい光を見るという 臨死体験となり、

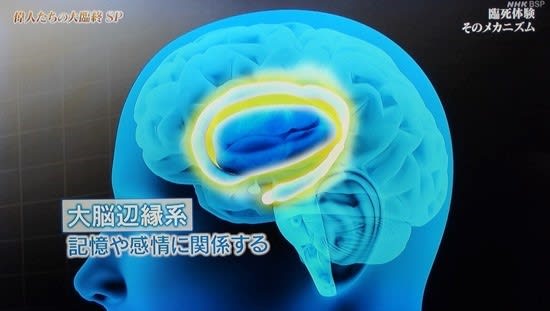

大脳辺縁系の錯覚は

死んだ家族や、仲間と会うという 臨死体験が起こるのだと。

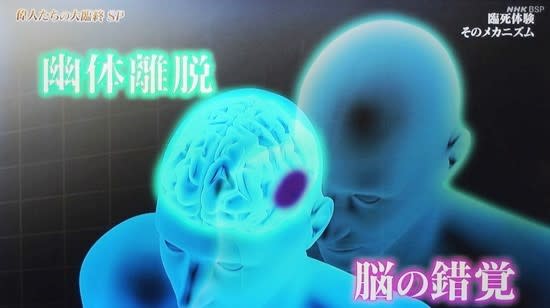

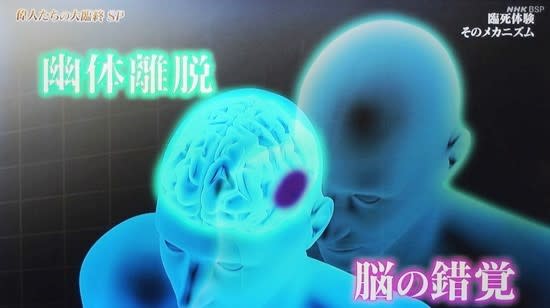

魂が体から抜け出す幽体離脱だって

脳の錯覚から生まれるのだと。

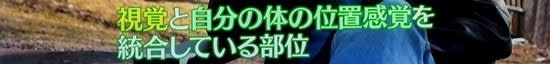

視覚と自分の体の位置感覚を統合している部位である側頭頭頂接合部が うまく働かず

視覚と自分が立っていると感じる位置が ずれてしまうので,、離脱してるように感じるのだと。

と、いうことでしたが、オイラは思います。ずぅっと目を閉じたまま横たわっている 死直前の人が 幽体離脱体験した場合、感覚のずれであるとしたなら、その場の光景を俯瞰して見ることなど、不可能ではないかと。なにしろ 目をつむったまんまなのですから、感覚のズレだけでは説明がつかないと思えるのですが・・・

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

. .

. .

. .

. .

.

.

.

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

..

..

.

.

..

..

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

.

.

.

.

.

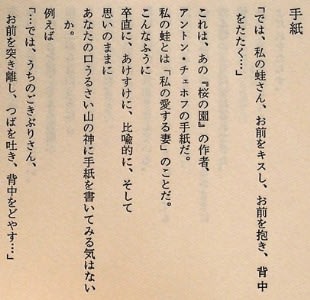

および ↓ 当該詩。

および ↓ 当該詩。 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

.

.

. .

. .

.

.

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

.

. .

. .

. .

. .

.

.

.

.

.