諸事情で京阪旧3000系も繰り上げ作成した方が良いような流れになってきたので、パーツリストを起こそうか…と取り掛かろうとした所で、ハタ…と気が付いたのです。「…あ、バッテリーが入らないんだった。」

逃げ案として、狭窓が連続しない車輌…8000系のT車(8500形8550番台)を組み込むのが第一案として保留中だったのですが、何処を探しても実車の資料が無いのです。20年も前の、そんな地味な編成は誰も記録を残してくれていないのですね。

車体は他の8000系中間車と同じでいいとしても、床下機器の資料が絶望的です。

…仕方が無いので、ダブルデッカーにしました(あっさり…)。これなら、床下を作らなくていいのでラクだし(笑)。

ついでに、他の車輌のCADデータを修正しました。床下は、実車の画像と見比べながら色々検討しましたが、主要部分を黒に、主抵抗器やグリルをグレー、スカートを濃灰にする事にしました。

連続する狭窓は、大幅なアンコ抜きを行い、向こう側が透けて見える組み方に変更です。ここは117系のノウハウが役に立ちました。

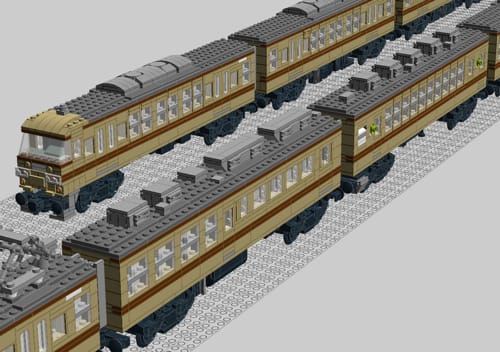

淀屋橋側(画像左側)から…3055(Mc2)+3155(M1)+3855(TD)+3505(Tc)。ダブルデッカーが入ると、先頭車の顔まで堂々と見えて来るから不思議です。

更新直後にダブルデッカーを組み込んだ7輌編成…から、3755(T)+3205(M2)+3105(M1)の3輌を抜いた、4輌で暫定的に落成する予定ですが、このままでも結構雰囲気は出ますね…まぁ、このままでいいか(笑)。

1階へ降りる階段の無い側(出町柳行きだと左側)。1枚目の画像(同、右側)とは、窓配置が異なります。

週末に急遽作成したので、実車と同じく中間車データからの魔改造です(笑)。ベースデータとなる雛形があると、やはり早いですね。今回は床下が無いのでお気軽です。

本来、2階の窓ガラスは幕板の張り上げに沿って上端がラウンドしているのですが、PF機器を入れる為に、内部空間を捻出する…という至上目的があるので、無理をせず、全体のバランスでそれらしく見えるように調整しています。それなら窓自体をあと1プレート上に…と、思いがちですが、屋根肩の黄色い45度スロープの下に1プレート入れる方が落ち着いて見える不思議。

1階~2階の窓間に描かれている時代祭行列絵図を省略してしまうと「らしさ」が半減してしまいますので、忠実に再現(笑)してあります。

着脱時に無駄な破損を防ぐ為に、屋根はパカっと半分に割れるように外せます。バッテリーボックスの電源スイッチには、屋根の一部を押す事でアクセス出来るようになっています。この辺は、去年のJAMで運転した591系からのフィードバックです。窓からグリーンのパイロットランプがギリギリ確認出来る…と思うのですが。

あと、脱線転覆などの非常時に車体が分割されて衝撃を吸収するような構造を、実験的に取り入れています。壊れても意図した塊になるように誘導して、修復が少しでも早く出来る…という意図です。だいたい11分割になってくれれば成功です…まぁ、事故は無いに超した事はありませんが。

PFはどうしても重く&重心が高く、オーバースピードで脱線…というリスクが付きまとうので、それ対策です。

受信機は、屋根に穴を開けて…という仕様にしていたのですが、黄色い45度スロープの関係で受光部が深く入り組んでしまうので、苦肉の策として客用窓からの受信です(え~w)…コレが一番アブナイ。色々対策を取りながら、最後の最後に暴走の原因を自ら残すという本末転倒な事に(笑)。

逃げ案として、狭窓が連続しない車輌…8000系のT車(8500形8550番台)を組み込むのが第一案として保留中だったのですが、何処を探しても実車の資料が無いのです。20年も前の、そんな地味な編成は誰も記録を残してくれていないのですね。

車体は他の8000系中間車と同じでいいとしても、床下機器の資料が絶望的です。

…仕方が無いので、ダブルデッカーにしました(あっさり…)。これなら、床下を作らなくていいのでラクだし(笑)。

ついでに、他の車輌のCADデータを修正しました。床下は、実車の画像と見比べながら色々検討しましたが、主要部分を黒に、主抵抗器やグリルをグレー、スカートを濃灰にする事にしました。

連続する狭窓は、大幅なアンコ抜きを行い、向こう側が透けて見える組み方に変更です。ここは117系のノウハウが役に立ちました。

淀屋橋側(画像左側)から…3055(Mc2)+3155(M1)+3855(TD)+3505(Tc)。ダブルデッカーが入ると、先頭車の顔まで堂々と見えて来るから不思議です。

更新直後にダブルデッカーを組み込んだ7輌編成…から、3755(T)+3205(M2)+3105(M1)の3輌を抜いた、4輌で暫定的に落成する予定ですが、このままでも結構雰囲気は出ますね…まぁ、このままでいいか(笑)。

1階へ降りる階段の無い側(出町柳行きだと左側)。1枚目の画像(同、右側)とは、窓配置が異なります。

週末に急遽作成したので、実車と同じく中間車データからの魔改造です(笑)。ベースデータとなる雛形があると、やはり早いですね。今回は床下が無いのでお気軽です。

本来、2階の窓ガラスは幕板の張り上げに沿って上端がラウンドしているのですが、PF機器を入れる為に、内部空間を捻出する…という至上目的があるので、無理をせず、全体のバランスでそれらしく見えるように調整しています。それなら窓自体をあと1プレート上に…と、思いがちですが、屋根肩の黄色い45度スロープの下に1プレート入れる方が落ち着いて見える不思議。

1階~2階の窓間に描かれている時代祭行列絵図を省略してしまうと「らしさ」が半減してしまいますので、忠実に再現(笑)してあります。

着脱時に無駄な破損を防ぐ為に、屋根はパカっと半分に割れるように外せます。バッテリーボックスの電源スイッチには、屋根の一部を押す事でアクセス出来るようになっています。この辺は、去年のJAMで運転した591系からのフィードバックです。窓からグリーンのパイロットランプがギリギリ確認出来る…と思うのですが。

あと、脱線転覆などの非常時に車体が分割されて衝撃を吸収するような構造を、実験的に取り入れています。壊れても意図した塊になるように誘導して、修復が少しでも早く出来る…という意図です。だいたい11分割になってくれれば成功です…まぁ、事故は無いに超した事はありませんが。

PFはどうしても重く&重心が高く、オーバースピードで脱線…というリスクが付きまとうので、それ対策です。

受信機は、屋根に穴を開けて…という仕様にしていたのですが、黄色い45度スロープの関係で受光部が深く入り組んでしまうので、苦肉の策として客用窓からの受信です(え~w)…コレが一番アブナイ。色々対策を取りながら、最後の最後に暴走の原因を自ら残すという本末転倒な事に(笑)。