A.禅僧・沢庵(澤庵 宗彭)のこと

「宮本武蔵」からなかなか動けないが、吉川英治『宮本武蔵』の大筋と登場人物をなぞって、マンガにした『バガボンド』が、だいぶ前に話題になり、これも取り込む形で、新之助時代の現市川海老蔵主演で2003年NHK大河ドラマ『武蔵 MUSASHI』にもなった。正直ぼくには、このような現代マンガ風脚色は、とても違和感があってまともな時代劇とは思えなかった。逆にいえば、21世紀の大衆に「宮本武蔵」を理解させようとすれば、こういうチャンバラ・アクション・ドラマにするしかないのか、と時代の変化を感じて寂しくなった。やたら登場人物が多いのと、本筋以外に大阪の陣などを絡めて、巌流島の決闘以後の物語まで詰め込んだためか、大河ドラマ40作目の力を入れたものの視聴率はどんどん落ちていったという。ぼくも見ていたが途中で興味を失った。やっぱり内田吐夢『宮本武蔵』を超えるものはない、と思った。

ところで、『宮本武蔵』の登場人物のうちで、武蔵の剣の闘争に距離を置く人物、しかも武蔵に大きな影響を与える男が二人いる。武蔵を窮地から救う僧・沢庵と、京で彼を匿い遊里に連れて行く文化人・本阿弥光悦である。内田版「宮本武蔵」では、沢庵は三國連太郎、光悦は千田是也が演じていた。野蛮な戦国時代が終息する関ヶ原以後の時代、剣術で人が殺し合う技術競争に邁進する武蔵を、沢庵と光悦は咎めるでもなく、褒めるでもなく、文化と宗教の価値を知らしめて、巌流島以後の細川藩に仕える剣聖、人生の達人への道を暗示する。TV「武蔵」では、沢庵は渡瀬恒彦、光悦は津川雅彦が演じているが、物語全体にとってそのウェイトは小さい。野性児として敗残の身で故郷に戻った武蔵を、沢庵が救うという物語は、吉川英治の創作だが、沢庵とは、いかなる人物だったのか?江戸初期の代表的な禅僧として知られる沢庵は、今日ぼくたちが口にする大根漬け「たくあん」の考案者と言われる。

とりあえず、Wikipediaで検索してみた(Wikiは全部が正確な情報とは限らないが・・それを承知の上で引用する)。

「*澤庵 宗彭(たくあん そうほう、天正元年12月1日(1573年12月24日) - 正保2年12月11日(1646年1月27日))は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての臨済宗の僧。大徳寺住持。諡は普光国師(300年忌にあたる1944年に宣下)。号に東海・暮翁など。但馬国出石(現兵庫県豊岡市)の生まれ。紫衣事件で出羽国に流罪となり、その後赦されて江戸に萬松山東海寺を開いた。書画・詩文に通じ、茶の湯(茶道)にも親しみ、また多くの墨跡を残している。一般的に沢庵漬けの考案者と言われているが、これについては諸説ある。

父・綱典は但馬国主山名祐豊の重臣であった。8歳のとき但馬の守護山名家は織田信長の侵攻に遭い配下の羽柴秀吉に攻められて滅亡し、父は浪人した。沢庵は10歳で出石の唱念寺で出家し、春翁の法諱を得た。14歳で同じく出石の宗鏡寺に入り、希先西堂に師事。秀喜と改名した。天正19年(1591年)、希先が没した後、この間に出石城主となっていた前野長康が、大徳寺から春屋宗園の弟子・薫甫宗忠を宗鏡寺の住職に招いたことで、沢庵は薫甫に師事することになった。

文禄3年(1594年)、薫甫が大徳寺住持となり上京したため、沢庵もこれに従い大徳寺に入った。大徳寺では三玄院の春屋宗園に師事し、宗彭と改名した。慶長4年(1599年)、石田三成が居城佐和山城の城内に亡母の供養のために瑞嶽寺という一寺を建立した際、三玄院の建立以来親交があった春屋に住職の派遣を依頼した。春屋が薫甫を住職に任命したことで、師である薫甫と共に沢庵も佐和山城に同行し、翌年までそこで過ごした。

関ヶ原の戦いの結果、佐和山城が陥落すると、薫甫と沢庵は共に城を脱出し、春屋のところに落ち延びた。この後、春屋と共に、処刑された三成の遺体を引き取った後、三玄院に葬り、手厚く弔っている。慶長6年、薫甫が亡くなった後、和泉国堺に出て、文西洞仁の門下に入った。その文西が慶長8年に亡くなった後は南宗寺陽春庵の一凍紹滴に師事し、32歳になった慶長9年(1604年)8月4日、遂に大悟し、沢庵の法号を得た。

大徳寺出世入院と隠棲。慶長12年(1607年)、沢庵は大徳寺首座となり、大徳寺塔中徳禅寺に住むとともに南宗寺にも住持した。慶長14年(1609年)、37歳で大徳寺の第154世住持に出世したが、名利を求めない沢庵は3日で大徳寺を去り、堺へ戻った。元和6年(1620年)、郷里出石に帰り、出石藩主・小出吉英が再興した宗鏡寺に庵を結び、これを投淵軒と名づけて、隠棲の生活に入った。」

沢庵が表の歴史の中に記録されるのは、寛永4年の「紫衣事件」の首謀者として、徳川幕府から配流の処分を受けたときからである。

「紫衣事件。江戸幕府が成立すると、寺院法度などにより寺社への締め付けが厳しくなる。特に、大徳寺のような有力な寺院については、禁中並公家諸法度によって朝廷との関係を弱めるための規制もかけられた。これらの法度には、従来、天皇の詔で決まっていた大徳寺の住持職を幕府が決めるとされ、また天皇から賜る紫衣の着用を幕府が認めた者にのみ限ることなどが定められた。寛永4年(1627年)、幕府は、後水尾天皇が幕府に諮ることなく行った紫衣着用の勅許について、法度違反とみなして勅許状を無効とし、京都所司代に紫衣の取り上げを命じた。これに反発した沢庵は京に上り、玉室宗珀、江月宗玩と共に大徳寺の僧をまとめた後、妙心寺の単伝士印、東源慧等らと共に反対運動を行い、寛永5年、抗弁書を書き上げて幕府に提出した。

この運動が幕命に反するものとして、沢庵たちは罪に問われることとなり、その問責のため、寛永6年(1629年)、江戸へ召喚されることとなった。江戸城内での弁論の結果、同年7月に幕府は沢庵たちを有罪とし、沢庵を出羽国上山に、また玉室を陸奥国棚倉、単伝は陸奥国由利、東源は津軽へ各々流罪とした。時に沢庵57歳のことである。配流先である上山藩藩主の土岐頼行は、沢庵の権力に与しない生き方と「心さえ潔白であれば身の苦しみなど何ともない」とする姿にうたれ、沢庵に草庵を寄進するなど厚く遇した。沢庵はその草庵を春雨庵と名づけ、こよなく愛したといわれている。配流中、頼行は藩政への助言を仰ぐなど沢庵を遇すること実の祖父の如くといい、沢庵赦免後も二人の交流は続いたという。

寛永9年(1632年)、沢庵60歳の年に、大御所・徳川秀忠の死により大赦令が出され、沢庵は許されて江戸に出て、やがて大徳寺に戻った時、将軍・徳川家光の上洛に際し、天海、堀直寄、柳生宗矩の強い勧めにより、沢庵は家光に謁見した。家光は深く沢庵に帰依するようになったという。のちに沢庵は江戸に住んで、家光に近侍することとなった。

国師号辞退から寺法旧復まで

江戸においては、柳生宗矩の下屋敷(この一室を「検束庵」と名付けている)に逗留し、家光の召しに応じて登城して禅を説いた。度々上方へ戻ったが、寛永15年には後水尾天皇に「原人論」の講義などを行った際、上皇より国師号授与の内示があったが、沢庵はこれを断り、代わりに大徳寺一世・徹翁義亨へ追諡を願っている。また同時期に柳生宗矩の頼みを受け、大和国柳生庄に赴き、後に柳生家の菩提寺となる芳徳寺を開山している。翌寛永16年(1639年)、67歳の時、江戸に戻ると、家光によって創建された萬松山東海寺に初代住職として入ることとなった。

寛永18年、長年の努力が実り、紫衣事件の発端となった大徳・妙心両寺の寺法を旧に復すことが家光より正式に申し渡された。これにより両寺は従前通りの出世入院が認められ、また幕府から剥奪された大徳寺住持正隠宗智をはじめとする大徳寺派・妙心寺派寺院の住持らの紫衣奪還も行われている。こうして大徳寺派・妙心寺派寺院の法灯は続くことになったのである。*晩年

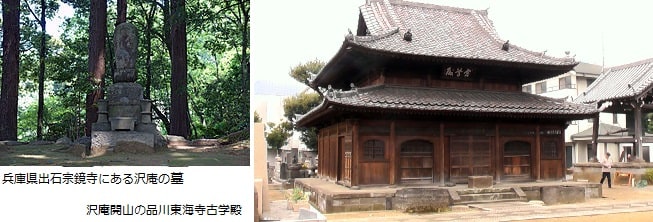

その後、正保2年12月11日(1646年1月27日)、73歳の時、沢庵は江戸で没した。死に際し、弟子に辞世の偈を求められ、「夢」の一文字を書き、筆を投げて示寂したという。「墓碑は建ててはならぬ」の遺誡も残しているが、円覚山宗鏡寺 (兵庫県豊岡市出石町)と萬松山東海寺(東京都品川区)に墓がある。

*史実での逸話

隠棲時、豊臣家や様々な大名家(細川忠興、浅野幸長、黒田長政など)から招かれたが、これらの招きを全て拒否した。(東海和尚紀年録)その他、高松宮好仁親王が弟子入りのために自ら投淵軒を訪れた際も決して会おうとしなかったという。(東海和尚紀年録)

大悟後、かつての師である春屋と問答をした際、その受け答えが当意即妙だったため、「伶牙利舌(れいがりぜつ)の漢」と称賛された。またこれを聞いた師の一凍は「真の跨竈児(こそうじ)」と賞賛したという(沢庵大和尚行状)

細川忠興に茶に招かれた際、かけられていた大燈国師の墨蹟を一目で贋作だと喝破した。これにより、贋作偽造を行った大徳寺の松岳紹長が破門されている。(東海和尚紀年録)

元和6年頃、鬱病になったことがあるという(「東海百首」末尾)

紫衣事件の時、幕府に提出した抗弁書は自分一人が書いたものであり、処罰は自分一人にして欲しいと述べた。この態度に感銘を受けた天海は、沢庵を賞賛し、刑の軽減を主張している(細川家記)

柳生三厳(十兵衛)が最初に書いた伝書を父・宗矩に「焼き捨てよ」と命じられた際、十兵衛にその真意を教え諭し、伝書に一筆加えて宗矩へ取り成したことで、十兵衛は柳生新陰流の印可を得ることができたという(「昔、飛衛といふ者あり」(柳生十兵衛伝書))

寛永19年、日蓮宗と浄土宗の宗論に立ち合い、家光に「何故両宗は仲が悪いのか」と尋ねられた際、「両宗とも、末法の世に教えを説くために仏法を分かりやすく引き下げてしまったために、引き下げた教えに食い違いが生じ、それ故に宗論が自宗の正しさを示すものになるためです。他宗の場合は同じところに教えがあるので、そうはならないのです」と答え、家光も納得したという(万松祖録)

家光から屋敷や寺を与えると言われても頑なに断り続け、最終的に柳生宗矩に説得され、ようやく東海寺住持となることを引き受けたという(沢庵和尚書簡集)

家光が東海寺を訪れた際、「東海寺と言えど海近し」と問われた時、即座に「大君と言えど将軍と称するがごとし」と返したという(徳川実紀)。」

このような記録による沢庵は、禅僧としてある意味では当時最高の栄誉を受けたともいえるが、彼自身はそのような世俗の栄達には関心がなく、一流の知識人としてときの将軍に顧問のような地位を与えられていた人物である。そして、文化人といっても本阿弥光悦や俵屋宗達のような自由な商人階級ではなく、出自は武家であり、兵法、つまり武道や戦術にも通じていて、それを禅仏教と思想的な融合を説く書物(「不動智神妙録」)を書いている。

「不動智神妙録は、江戸時代初期の禅僧・沢庵宗彭が執筆した「剣法(兵法)と禅法の一致(剣禅一致)」についての書物である。執筆時期は諸説あるが、内容から見て寛永年間(1624年から1645年)であろうと推測される。別称を『不動智』、『剣術法語』、『神妙録』とも呼ばれ、原本は存在せず、宗矩に与えられた書も、手紙か本か詳しい形式は判明していない。

徳川将軍家兵法指南役・柳生宗矩に与えられ、『五輪書』、『兵法家伝書』等と並び、後の武道に多大な影響を与えた書物である。また、沢庵の同種の著作として『太阿記』もある。心が一つの物事に捉われれば(意識し過ぎれば)、体が不自由となり、迷えば、わずかながらでも心身が止まる。これらの状態を禅の立場から良しとせず、達人の域に達した武人の精神状態・心法を、「無意識行動」かつ心が常に流動し、「迷わず、捉われず、止まらず」であることを説き、不動智を「答えより迷わず=結果より行動」に重きを置く禅問答で説明(当書の「石火之機」)したもので、実質的には心法を説いた兵法書であり、実技である新陰流と表裏一体で学ぶもの(当書「理の修行、事の修行」)としている。

海外では、オイゲン・ヘリゲル著の『弓と禅』において、一部、紹介されており、西洋諸国の身体運用法とは異なり、意識して動いている内は達人の域ではないとした(意識からの解脱論法の)考えが日本では古くからあり、『不動智神妙録』を例に挙げ、研究対象として貴重である旨の記述がなされている(紹介文では、沢庵は、意識して動く者をどうすれば救えるかといったことを述べている)。ただし、日本兵法書において、「意識して動いている内は武人として未熟である」とした考え方自体は、禅の思想の流入以前からあり、『闘戦経』内の「知りて知を有(たも)たず、虜(おもんばか)って虜を有たず。ひそかに識りて骨と化し、骨と化して識る」(知っただけでは忘れてしまうものであり、真に覚えるとは、ひそかに識って骨と化し、骨と化して識るものである)と記述しており、体に覚え込ませる(無意識に働かせる)思想がそれ以前からあることがわかる。」

長い引用になってしまったが、どうして沢庵が『宮本武蔵』で大きな意味を持つ存在か、禅と深くかかわっていると思う。禅という思想は、非常に個人主義的な色彩を帯びていると思う。同時に禅の日本への導入者である栄西や道元が、鎌倉幕府の執権に知的な顧問として期待されたように、上層武士の求めるエートスを理論化する傾向が強かった。その点が、大衆教化・衆生の救済を第一とした他の仏教宗派と違うように思う。しかし、その点は気になったので、禅についてもう少し知りたくなった。

B.禅における神秘主義?

鈴木大拙(1870-1966)という人は、金沢に生まれた人で、東京帝国大学在学中に、円覚寺にて参禅し、大拙の道号を受ける(つまり仏教徒として僧になった)。1897年渡米。それ以後英文で『禅と日本文化』など禅に関する論文を発表。「ZEN」という言葉が世界に知られるきっかけを作った人である。帰国後、諸大学で教えるとともに、英文雑誌を創刊し海外に仏教や禅思想を発信した。1936年、世界信仰大会に日本代表として出席。イギリス、アメリカの諸大学で教壇に立った。1966年没。とりあえず鈴木の『禅とは何か』を読む。

「中国における禅の初期はどうか、達磨のもって来られた禅というものは、仏の初めて伝えられたところの正しい覚りそのままを伝えたのである。中国の達磨以前に出来ておった禅というものは、本当に禅の悟りに到るべきものでなくして、ただ心を静めて座禅をしている、定(じょう)にはいっているので、形の上ではなるほど今日の禅宗の座禅と同じように、結跏趺坐して、心を集中するというようなことをやっていたのであるが、達磨の禅は、そこに一つの目をもっていたということにしたいのである。これが違うところである。仏教というものは、インドに興って、インドから中国に来た。が、その道というものは、独りで宣べられ、伝えられるというものではなくて、必ずそこに人間という器があって、それに盛られなくてはいけない。神と言っても、その神はどういう具合にその心を人間に伝えるかというと、やはり一人の人間を使うよりほかに仕方がない。それであるから、その人を通して神の心は宣布されるが、神はまたその人によって制限せられ、条件づけられるということは、やむを得ない。その人によって条件づけられるという意味は、その人の生まれた場所、その人の祖先、遺伝、教育というような、そういうものに支配されることになって、神秘というものがそのままで伝わらないで、ここに何か他物を借りなくてはならないのである。禅宗の方でも、隻手に何の声ありやという塩梅に、何か物を借りなくてはならぬ。そうでないと、これがどうしても外に現れて来ない。すなわち人に伝えられない。そうすると神秘はそれだけ、その人によって、条件を課せられるということになる。これは本来の約束であって、そうなるよりほかは仕方がない。何ともかともしようがないので、そうなる訳であるが、そこで達磨もインドから来られて――南天竺と言うが、達磨が中国に来られたのは南からである。中国に来たところのインドの高僧というものは、北から回って来たのがなかなか多い。中国から行ったところの巡礼も、北を通った人が多いので、南から来た人は少ない。達磨は南インドの海に面したところから、海を通って、中国に来られたもので、今日から考えると、中国の広東方面に上陸されたものと思われる。そして南から北の方に進まれて嵩山というところにはいられたということになっている。嵩山というのは、なかなかやかましいお寺の本山のあるところで、今日もまだ残っていて達磨を祭ってあるところがあるという。がよほど頽廃しておって、写真を見ても軒からしのぶが生え下がっているのが見られる。だんだんと腐朽して行く有様である。そこで達磨はインドから来た人であるが、インド人であるというところから、達磨の伝えた善というものは、インド的禅であったということに、疑いはないのである。

今日発達しているところの禅というものは、それは中国において中国化し、日本においては日本化して、何百年間たってできたところのものであるから、禅もよほど、鮮明になっている。インドからすぐに伝えられた達磨の禅というのは、やはりよほどインド臭を帯びておったものであると思う。これはどういう意味であるかというと、大体のところを言えば、それはよほど抽象的なものであった。中国の禅、すなわち今日の禅のように、日常生活の事の上に説かれたものでなかった。インドの禅というものは、むしろ哲学的の言い表し方をして、中国のように日常のわれわれの生活における個々の事の上に表わされていなかった。それで、たとえば慧可が達磨に安心を求めたときに、どういう具合に言ったかというと、私はよほど仏教を研究しておったけれども、どうも安心できない。それでどうぞ安心をさしてもらいたいということを言った。

「わが心未だ安んぜず」

すると達磨が答えて言うには、

「心を持ち来たれ、汝のために安んぜん」

慧可の曰く、

「心を求むるに不可得なり」

達磨の曰く

「汝のために安心し了れり矣(い)」

というような塩梅の言い方である。これがだんだん発達して来るとだいぶ様子が違って来る。その一例を出してみると、

因に僧あり。趙州(じょうしゅう)に問ふ。

「如何なるか是れ諸仏の師」

州曰く、

「阿弥陀仏」

(禅宗の人は、この阿弥陀仏を、普通の阿弥陀さんと、解しているかも知れぬが、あるいはこれは今でも中国の僧侶間に取り交わされる出会い頭の挨拶語であったかも知れぬ。われわれが「お早よう」と言ったり、”Wie geht’s?”とか、”How do you do?”とかいうのに当るのかも知れぬ。そう解して、日常語が直ちに諸仏の師と転ずると見てもよい)」鈴木大拙『禅とは何か』角川ソフィア文庫、2008、初版は1954年10月、角川文庫として刊行されたもの。pp.233-236.

ぼくは仏教、とくに日本の仏教についてはひと通り理解した気になっていたが、禅については初めから何かわかりにくい印象をもっていた。鈴木大拙の本は、英語を母国語とする人々に向けて英文で書くという仕事をしてきた人だから、普通の仏教書のようなお説教的な雰囲気や、むやみに難解で感情的な文章ではない。しかし、鈴木大拙を読んで禅の本質が、どうもますます分からなくなる気もするのである。

「宗教を個人の内面の問題として、社会から切り離すことは、じつは近代の宗教観の特徴である。というか、もともと仏教語であった「宗教」という言葉がreligionの訳語として用いられるようになったとき、宗教は個人の内面の問題として捉えられ、社会と切り離されることになった。江戸時代の仏教は寺壇制度の下に個人の信仰というよりも社会制度として定着した。近代になっても、実際には葬式仏教としての制度的、儀礼的な側面が、仏教の下部構造ともいうべきものを形成してきた。しかし、あえてその側面を捨象することによって、近代の知識人による「宗教」としての仏教の大きな発展があった。例えば浄土教であれば、清沢満之の果たした役割はまさしくその点にあった。

それを禅の領域において果たしたのが大拙であった。大拙の禅が欧米にまで大きな影響を与えたのは、まさにこのように個の内面の宗教として、禅を普遍的な宗教経験として位置づけることに成功したからである。そこから、「禅といえば大拙」ということで、大拙的解釈が禅理解の常識、あるいは悪くすると権威と化するまでになってしまった。」末木文美士「解説」(鈴木大拙『禅とは何か』)角川ソフィア文庫、2008、p262.

禅の中にある神秘主義、についてはもう少し考えてみたいが、映画内田吐夢版『宮本武蔵』には、確かに禅仏教的な色彩が濃厚で、それを沢庵が象徴するように作られているが、映画の中で三國連太郎は一度も座禅を組んでいない。

「宮本武蔵」からなかなか動けないが、吉川英治『宮本武蔵』の大筋と登場人物をなぞって、マンガにした『バガボンド』が、だいぶ前に話題になり、これも取り込む形で、新之助時代の現市川海老蔵主演で2003年NHK大河ドラマ『武蔵 MUSASHI』にもなった。正直ぼくには、このような現代マンガ風脚色は、とても違和感があってまともな時代劇とは思えなかった。逆にいえば、21世紀の大衆に「宮本武蔵」を理解させようとすれば、こういうチャンバラ・アクション・ドラマにするしかないのか、と時代の変化を感じて寂しくなった。やたら登場人物が多いのと、本筋以外に大阪の陣などを絡めて、巌流島の決闘以後の物語まで詰め込んだためか、大河ドラマ40作目の力を入れたものの視聴率はどんどん落ちていったという。ぼくも見ていたが途中で興味を失った。やっぱり内田吐夢『宮本武蔵』を超えるものはない、と思った。

ところで、『宮本武蔵』の登場人物のうちで、武蔵の剣の闘争に距離を置く人物、しかも武蔵に大きな影響を与える男が二人いる。武蔵を窮地から救う僧・沢庵と、京で彼を匿い遊里に連れて行く文化人・本阿弥光悦である。内田版「宮本武蔵」では、沢庵は三國連太郎、光悦は千田是也が演じていた。野蛮な戦国時代が終息する関ヶ原以後の時代、剣術で人が殺し合う技術競争に邁進する武蔵を、沢庵と光悦は咎めるでもなく、褒めるでもなく、文化と宗教の価値を知らしめて、巌流島以後の細川藩に仕える剣聖、人生の達人への道を暗示する。TV「武蔵」では、沢庵は渡瀬恒彦、光悦は津川雅彦が演じているが、物語全体にとってそのウェイトは小さい。野性児として敗残の身で故郷に戻った武蔵を、沢庵が救うという物語は、吉川英治の創作だが、沢庵とは、いかなる人物だったのか?江戸初期の代表的な禅僧として知られる沢庵は、今日ぼくたちが口にする大根漬け「たくあん」の考案者と言われる。

とりあえず、Wikipediaで検索してみた(Wikiは全部が正確な情報とは限らないが・・それを承知の上で引用する)。

「*澤庵 宗彭(たくあん そうほう、天正元年12月1日(1573年12月24日) - 正保2年12月11日(1646年1月27日))は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての臨済宗の僧。大徳寺住持。諡は普光国師(300年忌にあたる1944年に宣下)。号に東海・暮翁など。但馬国出石(現兵庫県豊岡市)の生まれ。紫衣事件で出羽国に流罪となり、その後赦されて江戸に萬松山東海寺を開いた。書画・詩文に通じ、茶の湯(茶道)にも親しみ、また多くの墨跡を残している。一般的に沢庵漬けの考案者と言われているが、これについては諸説ある。

父・綱典は但馬国主山名祐豊の重臣であった。8歳のとき但馬の守護山名家は織田信長の侵攻に遭い配下の羽柴秀吉に攻められて滅亡し、父は浪人した。沢庵は10歳で出石の唱念寺で出家し、春翁の法諱を得た。14歳で同じく出石の宗鏡寺に入り、希先西堂に師事。秀喜と改名した。天正19年(1591年)、希先が没した後、この間に出石城主となっていた前野長康が、大徳寺から春屋宗園の弟子・薫甫宗忠を宗鏡寺の住職に招いたことで、沢庵は薫甫に師事することになった。

文禄3年(1594年)、薫甫が大徳寺住持となり上京したため、沢庵もこれに従い大徳寺に入った。大徳寺では三玄院の春屋宗園に師事し、宗彭と改名した。慶長4年(1599年)、石田三成が居城佐和山城の城内に亡母の供養のために瑞嶽寺という一寺を建立した際、三玄院の建立以来親交があった春屋に住職の派遣を依頼した。春屋が薫甫を住職に任命したことで、師である薫甫と共に沢庵も佐和山城に同行し、翌年までそこで過ごした。

関ヶ原の戦いの結果、佐和山城が陥落すると、薫甫と沢庵は共に城を脱出し、春屋のところに落ち延びた。この後、春屋と共に、処刑された三成の遺体を引き取った後、三玄院に葬り、手厚く弔っている。慶長6年、薫甫が亡くなった後、和泉国堺に出て、文西洞仁の門下に入った。その文西が慶長8年に亡くなった後は南宗寺陽春庵の一凍紹滴に師事し、32歳になった慶長9年(1604年)8月4日、遂に大悟し、沢庵の法号を得た。

大徳寺出世入院と隠棲。慶長12年(1607年)、沢庵は大徳寺首座となり、大徳寺塔中徳禅寺に住むとともに南宗寺にも住持した。慶長14年(1609年)、37歳で大徳寺の第154世住持に出世したが、名利を求めない沢庵は3日で大徳寺を去り、堺へ戻った。元和6年(1620年)、郷里出石に帰り、出石藩主・小出吉英が再興した宗鏡寺に庵を結び、これを投淵軒と名づけて、隠棲の生活に入った。」

沢庵が表の歴史の中に記録されるのは、寛永4年の「紫衣事件」の首謀者として、徳川幕府から配流の処分を受けたときからである。

「紫衣事件。江戸幕府が成立すると、寺院法度などにより寺社への締め付けが厳しくなる。特に、大徳寺のような有力な寺院については、禁中並公家諸法度によって朝廷との関係を弱めるための規制もかけられた。これらの法度には、従来、天皇の詔で決まっていた大徳寺の住持職を幕府が決めるとされ、また天皇から賜る紫衣の着用を幕府が認めた者にのみ限ることなどが定められた。寛永4年(1627年)、幕府は、後水尾天皇が幕府に諮ることなく行った紫衣着用の勅許について、法度違反とみなして勅許状を無効とし、京都所司代に紫衣の取り上げを命じた。これに反発した沢庵は京に上り、玉室宗珀、江月宗玩と共に大徳寺の僧をまとめた後、妙心寺の単伝士印、東源慧等らと共に反対運動を行い、寛永5年、抗弁書を書き上げて幕府に提出した。

この運動が幕命に反するものとして、沢庵たちは罪に問われることとなり、その問責のため、寛永6年(1629年)、江戸へ召喚されることとなった。江戸城内での弁論の結果、同年7月に幕府は沢庵たちを有罪とし、沢庵を出羽国上山に、また玉室を陸奥国棚倉、単伝は陸奥国由利、東源は津軽へ各々流罪とした。時に沢庵57歳のことである。配流先である上山藩藩主の土岐頼行は、沢庵の権力に与しない生き方と「心さえ潔白であれば身の苦しみなど何ともない」とする姿にうたれ、沢庵に草庵を寄進するなど厚く遇した。沢庵はその草庵を春雨庵と名づけ、こよなく愛したといわれている。配流中、頼行は藩政への助言を仰ぐなど沢庵を遇すること実の祖父の如くといい、沢庵赦免後も二人の交流は続いたという。

寛永9年(1632年)、沢庵60歳の年に、大御所・徳川秀忠の死により大赦令が出され、沢庵は許されて江戸に出て、やがて大徳寺に戻った時、将軍・徳川家光の上洛に際し、天海、堀直寄、柳生宗矩の強い勧めにより、沢庵は家光に謁見した。家光は深く沢庵に帰依するようになったという。のちに沢庵は江戸に住んで、家光に近侍することとなった。

国師号辞退から寺法旧復まで

江戸においては、柳生宗矩の下屋敷(この一室を「検束庵」と名付けている)に逗留し、家光の召しに応じて登城して禅を説いた。度々上方へ戻ったが、寛永15年には後水尾天皇に「原人論」の講義などを行った際、上皇より国師号授与の内示があったが、沢庵はこれを断り、代わりに大徳寺一世・徹翁義亨へ追諡を願っている。また同時期に柳生宗矩の頼みを受け、大和国柳生庄に赴き、後に柳生家の菩提寺となる芳徳寺を開山している。翌寛永16年(1639年)、67歳の時、江戸に戻ると、家光によって創建された萬松山東海寺に初代住職として入ることとなった。

寛永18年、長年の努力が実り、紫衣事件の発端となった大徳・妙心両寺の寺法を旧に復すことが家光より正式に申し渡された。これにより両寺は従前通りの出世入院が認められ、また幕府から剥奪された大徳寺住持正隠宗智をはじめとする大徳寺派・妙心寺派寺院の住持らの紫衣奪還も行われている。こうして大徳寺派・妙心寺派寺院の法灯は続くことになったのである。*晩年

その後、正保2年12月11日(1646年1月27日)、73歳の時、沢庵は江戸で没した。死に際し、弟子に辞世の偈を求められ、「夢」の一文字を書き、筆を投げて示寂したという。「墓碑は建ててはならぬ」の遺誡も残しているが、円覚山宗鏡寺 (兵庫県豊岡市出石町)と萬松山東海寺(東京都品川区)に墓がある。

*史実での逸話

隠棲時、豊臣家や様々な大名家(細川忠興、浅野幸長、黒田長政など)から招かれたが、これらの招きを全て拒否した。(東海和尚紀年録)その他、高松宮好仁親王が弟子入りのために自ら投淵軒を訪れた際も決して会おうとしなかったという。(東海和尚紀年録)

大悟後、かつての師である春屋と問答をした際、その受け答えが当意即妙だったため、「伶牙利舌(れいがりぜつ)の漢」と称賛された。またこれを聞いた師の一凍は「真の跨竈児(こそうじ)」と賞賛したという(沢庵大和尚行状)

細川忠興に茶に招かれた際、かけられていた大燈国師の墨蹟を一目で贋作だと喝破した。これにより、贋作偽造を行った大徳寺の松岳紹長が破門されている。(東海和尚紀年録)

元和6年頃、鬱病になったことがあるという(「東海百首」末尾)

紫衣事件の時、幕府に提出した抗弁書は自分一人が書いたものであり、処罰は自分一人にして欲しいと述べた。この態度に感銘を受けた天海は、沢庵を賞賛し、刑の軽減を主張している(細川家記)

柳生三厳(十兵衛)が最初に書いた伝書を父・宗矩に「焼き捨てよ」と命じられた際、十兵衛にその真意を教え諭し、伝書に一筆加えて宗矩へ取り成したことで、十兵衛は柳生新陰流の印可を得ることができたという(「昔、飛衛といふ者あり」(柳生十兵衛伝書))

寛永19年、日蓮宗と浄土宗の宗論に立ち合い、家光に「何故両宗は仲が悪いのか」と尋ねられた際、「両宗とも、末法の世に教えを説くために仏法を分かりやすく引き下げてしまったために、引き下げた教えに食い違いが生じ、それ故に宗論が自宗の正しさを示すものになるためです。他宗の場合は同じところに教えがあるので、そうはならないのです」と答え、家光も納得したという(万松祖録)

家光から屋敷や寺を与えると言われても頑なに断り続け、最終的に柳生宗矩に説得され、ようやく東海寺住持となることを引き受けたという(沢庵和尚書簡集)

家光が東海寺を訪れた際、「東海寺と言えど海近し」と問われた時、即座に「大君と言えど将軍と称するがごとし」と返したという(徳川実紀)。」

このような記録による沢庵は、禅僧としてある意味では当時最高の栄誉を受けたともいえるが、彼自身はそのような世俗の栄達には関心がなく、一流の知識人としてときの将軍に顧問のような地位を与えられていた人物である。そして、文化人といっても本阿弥光悦や俵屋宗達のような自由な商人階級ではなく、出自は武家であり、兵法、つまり武道や戦術にも通じていて、それを禅仏教と思想的な融合を説く書物(「不動智神妙録」)を書いている。

「不動智神妙録は、江戸時代初期の禅僧・沢庵宗彭が執筆した「剣法(兵法)と禅法の一致(剣禅一致)」についての書物である。執筆時期は諸説あるが、内容から見て寛永年間(1624年から1645年)であろうと推測される。別称を『不動智』、『剣術法語』、『神妙録』とも呼ばれ、原本は存在せず、宗矩に与えられた書も、手紙か本か詳しい形式は判明していない。

徳川将軍家兵法指南役・柳生宗矩に与えられ、『五輪書』、『兵法家伝書』等と並び、後の武道に多大な影響を与えた書物である。また、沢庵の同種の著作として『太阿記』もある。心が一つの物事に捉われれば(意識し過ぎれば)、体が不自由となり、迷えば、わずかながらでも心身が止まる。これらの状態を禅の立場から良しとせず、達人の域に達した武人の精神状態・心法を、「無意識行動」かつ心が常に流動し、「迷わず、捉われず、止まらず」であることを説き、不動智を「答えより迷わず=結果より行動」に重きを置く禅問答で説明(当書の「石火之機」)したもので、実質的には心法を説いた兵法書であり、実技である新陰流と表裏一体で学ぶもの(当書「理の修行、事の修行」)としている。

海外では、オイゲン・ヘリゲル著の『弓と禅』において、一部、紹介されており、西洋諸国の身体運用法とは異なり、意識して動いている内は達人の域ではないとした(意識からの解脱論法の)考えが日本では古くからあり、『不動智神妙録』を例に挙げ、研究対象として貴重である旨の記述がなされている(紹介文では、沢庵は、意識して動く者をどうすれば救えるかといったことを述べている)。ただし、日本兵法書において、「意識して動いている内は武人として未熟である」とした考え方自体は、禅の思想の流入以前からあり、『闘戦経』内の「知りて知を有(たも)たず、虜(おもんばか)って虜を有たず。ひそかに識りて骨と化し、骨と化して識る」(知っただけでは忘れてしまうものであり、真に覚えるとは、ひそかに識って骨と化し、骨と化して識るものである)と記述しており、体に覚え込ませる(無意識に働かせる)思想がそれ以前からあることがわかる。」

長い引用になってしまったが、どうして沢庵が『宮本武蔵』で大きな意味を持つ存在か、禅と深くかかわっていると思う。禅という思想は、非常に個人主義的な色彩を帯びていると思う。同時に禅の日本への導入者である栄西や道元が、鎌倉幕府の執権に知的な顧問として期待されたように、上層武士の求めるエートスを理論化する傾向が強かった。その点が、大衆教化・衆生の救済を第一とした他の仏教宗派と違うように思う。しかし、その点は気になったので、禅についてもう少し知りたくなった。

B.禅における神秘主義?

鈴木大拙(1870-1966)という人は、金沢に生まれた人で、東京帝国大学在学中に、円覚寺にて参禅し、大拙の道号を受ける(つまり仏教徒として僧になった)。1897年渡米。それ以後英文で『禅と日本文化』など禅に関する論文を発表。「ZEN」という言葉が世界に知られるきっかけを作った人である。帰国後、諸大学で教えるとともに、英文雑誌を創刊し海外に仏教や禅思想を発信した。1936年、世界信仰大会に日本代表として出席。イギリス、アメリカの諸大学で教壇に立った。1966年没。とりあえず鈴木の『禅とは何か』を読む。

「中国における禅の初期はどうか、達磨のもって来られた禅というものは、仏の初めて伝えられたところの正しい覚りそのままを伝えたのである。中国の達磨以前に出来ておった禅というものは、本当に禅の悟りに到るべきものでなくして、ただ心を静めて座禅をしている、定(じょう)にはいっているので、形の上ではなるほど今日の禅宗の座禅と同じように、結跏趺坐して、心を集中するというようなことをやっていたのであるが、達磨の禅は、そこに一つの目をもっていたということにしたいのである。これが違うところである。仏教というものは、インドに興って、インドから中国に来た。が、その道というものは、独りで宣べられ、伝えられるというものではなくて、必ずそこに人間という器があって、それに盛られなくてはいけない。神と言っても、その神はどういう具合にその心を人間に伝えるかというと、やはり一人の人間を使うよりほかに仕方がない。それであるから、その人を通して神の心は宣布されるが、神はまたその人によって制限せられ、条件づけられるということは、やむを得ない。その人によって条件づけられるという意味は、その人の生まれた場所、その人の祖先、遺伝、教育というような、そういうものに支配されることになって、神秘というものがそのままで伝わらないで、ここに何か他物を借りなくてはならないのである。禅宗の方でも、隻手に何の声ありやという塩梅に、何か物を借りなくてはならぬ。そうでないと、これがどうしても外に現れて来ない。すなわち人に伝えられない。そうすると神秘はそれだけ、その人によって、条件を課せられるということになる。これは本来の約束であって、そうなるよりほかは仕方がない。何ともかともしようがないので、そうなる訳であるが、そこで達磨もインドから来られて――南天竺と言うが、達磨が中国に来られたのは南からである。中国に来たところのインドの高僧というものは、北から回って来たのがなかなか多い。中国から行ったところの巡礼も、北を通った人が多いので、南から来た人は少ない。達磨は南インドの海に面したところから、海を通って、中国に来られたもので、今日から考えると、中国の広東方面に上陸されたものと思われる。そして南から北の方に進まれて嵩山というところにはいられたということになっている。嵩山というのは、なかなかやかましいお寺の本山のあるところで、今日もまだ残っていて達磨を祭ってあるところがあるという。がよほど頽廃しておって、写真を見ても軒からしのぶが生え下がっているのが見られる。だんだんと腐朽して行く有様である。そこで達磨はインドから来た人であるが、インド人であるというところから、達磨の伝えた善というものは、インド的禅であったということに、疑いはないのである。

今日発達しているところの禅というものは、それは中国において中国化し、日本においては日本化して、何百年間たってできたところのものであるから、禅もよほど、鮮明になっている。インドからすぐに伝えられた達磨の禅というのは、やはりよほどインド臭を帯びておったものであると思う。これはどういう意味であるかというと、大体のところを言えば、それはよほど抽象的なものであった。中国の禅、すなわち今日の禅のように、日常生活の事の上に説かれたものでなかった。インドの禅というものは、むしろ哲学的の言い表し方をして、中国のように日常のわれわれの生活における個々の事の上に表わされていなかった。それで、たとえば慧可が達磨に安心を求めたときに、どういう具合に言ったかというと、私はよほど仏教を研究しておったけれども、どうも安心できない。それでどうぞ安心をさしてもらいたいということを言った。

「わが心未だ安んぜず」

すると達磨が答えて言うには、

「心を持ち来たれ、汝のために安んぜん」

慧可の曰く、

「心を求むるに不可得なり」

達磨の曰く

「汝のために安心し了れり矣(い)」

というような塩梅の言い方である。これがだんだん発達して来るとだいぶ様子が違って来る。その一例を出してみると、

因に僧あり。趙州(じょうしゅう)に問ふ。

「如何なるか是れ諸仏の師」

州曰く、

「阿弥陀仏」

(禅宗の人は、この阿弥陀仏を、普通の阿弥陀さんと、解しているかも知れぬが、あるいはこれは今でも中国の僧侶間に取り交わされる出会い頭の挨拶語であったかも知れぬ。われわれが「お早よう」と言ったり、”Wie geht’s?”とか、”How do you do?”とかいうのに当るのかも知れぬ。そう解して、日常語が直ちに諸仏の師と転ずると見てもよい)」鈴木大拙『禅とは何か』角川ソフィア文庫、2008、初版は1954年10月、角川文庫として刊行されたもの。pp.233-236.

ぼくは仏教、とくに日本の仏教についてはひと通り理解した気になっていたが、禅については初めから何かわかりにくい印象をもっていた。鈴木大拙の本は、英語を母国語とする人々に向けて英文で書くという仕事をしてきた人だから、普通の仏教書のようなお説教的な雰囲気や、むやみに難解で感情的な文章ではない。しかし、鈴木大拙を読んで禅の本質が、どうもますます分からなくなる気もするのである。

「宗教を個人の内面の問題として、社会から切り離すことは、じつは近代の宗教観の特徴である。というか、もともと仏教語であった「宗教」という言葉がreligionの訳語として用いられるようになったとき、宗教は個人の内面の問題として捉えられ、社会と切り離されることになった。江戸時代の仏教は寺壇制度の下に個人の信仰というよりも社会制度として定着した。近代になっても、実際には葬式仏教としての制度的、儀礼的な側面が、仏教の下部構造ともいうべきものを形成してきた。しかし、あえてその側面を捨象することによって、近代の知識人による「宗教」としての仏教の大きな発展があった。例えば浄土教であれば、清沢満之の果たした役割はまさしくその点にあった。

それを禅の領域において果たしたのが大拙であった。大拙の禅が欧米にまで大きな影響を与えたのは、まさにこのように個の内面の宗教として、禅を普遍的な宗教経験として位置づけることに成功したからである。そこから、「禅といえば大拙」ということで、大拙的解釈が禅理解の常識、あるいは悪くすると権威と化するまでになってしまった。」末木文美士「解説」(鈴木大拙『禅とは何か』)角川ソフィア文庫、2008、p262.

禅の中にある神秘主義、についてはもう少し考えてみたいが、映画内田吐夢版『宮本武蔵』には、確かに禅仏教的な色彩が濃厚で、それを沢庵が象徴するように作られているが、映画の中で三國連太郎は一度も座禅を組んでいない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます