その場考学との徘徊(70)

題名;東京みなと丸での海上徘徊

場所;東京港

月日;2021.12.23

テーマ;コンテナ埠頭の有様

作成日;2021.12.25

TITLE: 東京みなと丸での海上徘徊

新視察船「東京みなと丸」という船がある。全長35m、幅7.78m、満載喫水1.3m、巡航速度13ノット、

総トン数215トンだそうだ。竹芝小型船船着場の発着で、毎日、午前と午後の2回、ネットで登録をすれば、誰でも70分の東京港巡りができる。

この船は、一時期週刊誌を賑わした。週刊ポスト2017年6月2日号の記事をネットで見ることができる。

あらましは、この様になっている。

『小池百合子・都知事の頭を悩ませているのは、「20億円豪華クルーザー建造」に都民の批判が巻き起こっていることだ。東京都が発注した五輪のVIP接待用の豪華クルーザーについて、都庁港湾局幹部に立腹した。』という話だ。私は、生まれながらの都民だが、新聞紙上で陸上競技場の問題は読んだが、この船の記事の記憶はない。

この船は、『名目は都が保有する視察船「新東京丸」の老朽化に伴う代替船ということになっているのだが、

中身は、「メガヨット」と呼ばれる全長35メートルの外洋タイプのクルーザーだ。イタリアの大手造船会社「アジムット-ベネッティ社」に約20億円で発注され、1階甲板に同時通訳設備付きの大会議室、2階の貴賓室には京都の織物の絨毯など日本の伝統工芸の調度品が備えられ、3階が展望デッキでエレベータまで備える豪華仕様になっている。』と書かれている。東京五輪の際、VIPを羽田空港から浜離宮の迎賓館まで船で送迎する構想だったそうだ。

その後、内装の京都の織物などを木目調のシンプルなものに変更等、予算削減で、最終的には約15億円で造られた。それが、現在は一般向けの東京港の観光船になっている。

さて、当日の朝から始めると、下車駅は山手線の浜松町。昔からの跨線橋を進むと、窓から「芝離宮恩賜庭園」を見ることができる。階段を降りて、まっすぐに海岸へ向かう。高速道路をくぐると、景色は一変し、ホテルと海のコントラストが眼に入る。右が日の出桟橋、左が竹芝桟橋になっているが、今日は左の「竹芝小型船船着き場」へ向かう。目の前には、聊か似合わないイタリア製のクルーザーらしきものが停泊している。

芝離宮恩賜庭園

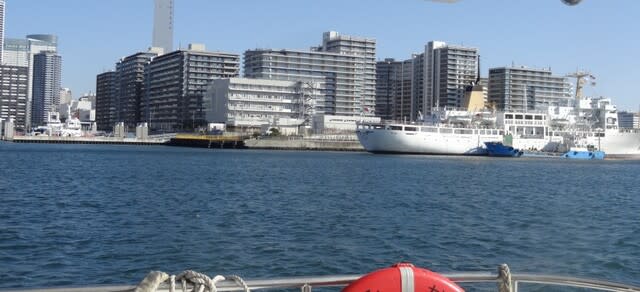

インターコンチ・ホテルと東京丸

予約はネットで簡単にでき、正面の待合室で名前を告げると、それでおしまい。乗船券も何もない。

コロナ期間中は、定員の半分の15名のみなので、ゆっくりと楽しめる。しかし、乗船前に記念写真を撮っている間に、他の客は乗船を終えて、右側の窓際はすっかり満席になっていた。「基本的には右側の建造物を解説してゆくので、右側の席に座ることをおすすめします。」という書きものは見逃していた。だが、基本的にはどちらも変わらない。今回は、1階部分のみの使用で、この船室には左右の窓しかない。正面は、飛行機と同じで、画面が映し出されている。今はコロナ中ということで、後部のドアーが空け放されているので、そこからだけが、ガラス越しでない写真を撮ることができる。窓からの写真は、走り出して間もなく、水しぶきで、撮影には向かない。

出航は、えらく静かで、走り出したことがわからないくらいだ。さすがに、イタリア製のクルーザーを感じる。日の出埠頭沿いを南へ進むと、直ぐにレインボーブリッジをくぐる。

直ぐに、品川のコンテナ埠頭が見えてくる。続けて、大井埠頭のガントリークレーンへとつながる。この辺りまでは、赤色のクレーンがレインボーブリッジからよく見る景色だ。

直ぐに、羽田空港を遠景だが確認することができる。着陸時に目安となる滑走路の延長橋で、それとわかるのだが、望遠で見ると、余剰の機体が並んでいるのが確認できる。フル稼働はいつになるのだろう。

コンテナ埠頭でいつも感じるのは、東京港の寂しさだ。シンガポールは例外としても、アジアやアメリカでは、どの港もずら~と見渡す限りの列になっているのだが、ここでは、小さな埠頭毎に数基のクレーンがあるのみで、隣接する倉庫群も小さくて頼りない。コンテナ船も小型のものばかりで、古びた船が多い。

ここで、大西洋から日本に運ばれるエビやアジの過半数が荷揚げされるとの説明だった。「アジ」には驚いたが、説明員の方はこの分野のベテランで、「近海のアジと、大西洋のアジは一目見ればすぐにわかる。大西洋育ちは、目がパッチリで可愛い」とか、環境決定論的には人間と同じなのだろうか。

やがて、左舷に富士山が見えてくるのだが、写真を撮るのは旋回中に後部から見える瞬間を待たねばならない。一瞬だったが、何とか望遠で捉えることができた。ここから富士山が見えるのは、冬の午前中に限るのだろう。「今日も、午後の便では見えませんよ」と案内の人に言われた。

入港する日本丸とすれ違った。富山港で見た見事な帆船だが、湾内では総ての帆が禁止だそうだ。

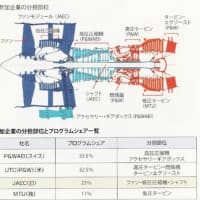

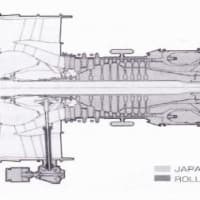

折り返し点は、東京ゲートブリッジの手前。この橋のお蔭で、豊洲のIHIの造船工場は横浜に移転をさせられた。同時に、私が入社時にガスタービンの基礎試験を行った研究所の総ての施設も移転をして、今はマンションと買い物銀座になっている。この橋は、歩けるのだが、まだ一度も行ったことがない。

この船の推進力は、高価なジェット推進で、後ろの波立ちが凄まじい。水深が浅い羽田に着岸できるように、船の喫水も1.2メートルと浅く設計されているのだそうだ。

やがて、お台場沖を通過して、築地市場とオリンピック村の建物を見ることができる。このビル群の住宅への改造も、当初からの設計とは云え、かなり大変なようで、人が住めるにはまだ2年近くかかるようだ。先ごろ、マンションを買った客と建設会社間で裁判沙汰になっているようだ。

再びレインボーブリッジをくぐると、そろそろ終点になる。ジェット船なので、停船後に向きを180度変えている。その様子は、正面の画面で見ることができる。

70分間、説明員の方は終始しゃべり通しだったのには驚かされた。分厚い原稿が目の前にあった。オリンピックの時には、実際にどのような活躍をしたのかは、まったく触れられなかったのは、少し残念に思う。

題名;東京みなと丸での海上徘徊

場所;東京港

月日;2021.12.23

テーマ;コンテナ埠頭の有様

作成日;2021.12.25

TITLE: 東京みなと丸での海上徘徊

新視察船「東京みなと丸」という船がある。全長35m、幅7.78m、満載喫水1.3m、巡航速度13ノット、

総トン数215トンだそうだ。竹芝小型船船着場の発着で、毎日、午前と午後の2回、ネットで登録をすれば、誰でも70分の東京港巡りができる。

この船は、一時期週刊誌を賑わした。週刊ポスト2017年6月2日号の記事をネットで見ることができる。

あらましは、この様になっている。

『小池百合子・都知事の頭を悩ませているのは、「20億円豪華クルーザー建造」に都民の批判が巻き起こっていることだ。東京都が発注した五輪のVIP接待用の豪華クルーザーについて、都庁港湾局幹部に立腹した。』という話だ。私は、生まれながらの都民だが、新聞紙上で陸上競技場の問題は読んだが、この船の記事の記憶はない。

この船は、『名目は都が保有する視察船「新東京丸」の老朽化に伴う代替船ということになっているのだが、

中身は、「メガヨット」と呼ばれる全長35メートルの外洋タイプのクルーザーだ。イタリアの大手造船会社「アジムット-ベネッティ社」に約20億円で発注され、1階甲板に同時通訳設備付きの大会議室、2階の貴賓室には京都の織物の絨毯など日本の伝統工芸の調度品が備えられ、3階が展望デッキでエレベータまで備える豪華仕様になっている。』と書かれている。東京五輪の際、VIPを羽田空港から浜離宮の迎賓館まで船で送迎する構想だったそうだ。

その後、内装の京都の織物などを木目調のシンプルなものに変更等、予算削減で、最終的には約15億円で造られた。それが、現在は一般向けの東京港の観光船になっている。

さて、当日の朝から始めると、下車駅は山手線の浜松町。昔からの跨線橋を進むと、窓から「芝離宮恩賜庭園」を見ることができる。階段を降りて、まっすぐに海岸へ向かう。高速道路をくぐると、景色は一変し、ホテルと海のコントラストが眼に入る。右が日の出桟橋、左が竹芝桟橋になっているが、今日は左の「竹芝小型船船着き場」へ向かう。目の前には、聊か似合わないイタリア製のクルーザーらしきものが停泊している。

芝離宮恩賜庭園

インターコンチ・ホテルと東京丸

予約はネットで簡単にでき、正面の待合室で名前を告げると、それでおしまい。乗船券も何もない。

コロナ期間中は、定員の半分の15名のみなので、ゆっくりと楽しめる。しかし、乗船前に記念写真を撮っている間に、他の客は乗船を終えて、右側の窓際はすっかり満席になっていた。「基本的には右側の建造物を解説してゆくので、右側の席に座ることをおすすめします。」という書きものは見逃していた。だが、基本的にはどちらも変わらない。今回は、1階部分のみの使用で、この船室には左右の窓しかない。正面は、飛行機と同じで、画面が映し出されている。今はコロナ中ということで、後部のドアーが空け放されているので、そこからだけが、ガラス越しでない写真を撮ることができる。窓からの写真は、走り出して間もなく、水しぶきで、撮影には向かない。

出航は、えらく静かで、走り出したことがわからないくらいだ。さすがに、イタリア製のクルーザーを感じる。日の出埠頭沿いを南へ進むと、直ぐにレインボーブリッジをくぐる。

直ぐに、品川のコンテナ埠頭が見えてくる。続けて、大井埠頭のガントリークレーンへとつながる。この辺りまでは、赤色のクレーンがレインボーブリッジからよく見る景色だ。

直ぐに、羽田空港を遠景だが確認することができる。着陸時に目安となる滑走路の延長橋で、それとわかるのだが、望遠で見ると、余剰の機体が並んでいるのが確認できる。フル稼働はいつになるのだろう。

コンテナ埠頭でいつも感じるのは、東京港の寂しさだ。シンガポールは例外としても、アジアやアメリカでは、どの港もずら~と見渡す限りの列になっているのだが、ここでは、小さな埠頭毎に数基のクレーンがあるのみで、隣接する倉庫群も小さくて頼りない。コンテナ船も小型のものばかりで、古びた船が多い。

ここで、大西洋から日本に運ばれるエビやアジの過半数が荷揚げされるとの説明だった。「アジ」には驚いたが、説明員の方はこの分野のベテランで、「近海のアジと、大西洋のアジは一目見ればすぐにわかる。大西洋育ちは、目がパッチリで可愛い」とか、環境決定論的には人間と同じなのだろうか。

やがて、左舷に富士山が見えてくるのだが、写真を撮るのは旋回中に後部から見える瞬間を待たねばならない。一瞬だったが、何とか望遠で捉えることができた。ここから富士山が見えるのは、冬の午前中に限るのだろう。「今日も、午後の便では見えませんよ」と案内の人に言われた。

入港する日本丸とすれ違った。富山港で見た見事な帆船だが、湾内では総ての帆が禁止だそうだ。

折り返し点は、東京ゲートブリッジの手前。この橋のお蔭で、豊洲のIHIの造船工場は横浜に移転をさせられた。同時に、私が入社時にガスタービンの基礎試験を行った研究所の総ての施設も移転をして、今はマンションと買い物銀座になっている。この橋は、歩けるのだが、まだ一度も行ったことがない。

この船の推進力は、高価なジェット推進で、後ろの波立ちが凄まじい。水深が浅い羽田に着岸できるように、船の喫水も1.2メートルと浅く設計されているのだそうだ。

やがて、お台場沖を通過して、築地市場とオリンピック村の建物を見ることができる。このビル群の住宅への改造も、当初からの設計とは云え、かなり大変なようで、人が住めるにはまだ2年近くかかるようだ。先ごろ、マンションを買った客と建設会社間で裁判沙汰になっているようだ。

再びレインボーブリッジをくぐると、そろそろ終点になる。ジェット船なので、停船後に向きを180度変えている。その様子は、正面の画面で見ることができる。

70分間、説明員の方は終始しゃべり通しだったのには驚かされた。分厚い原稿が目の前にあった。オリンピックの時には、実際にどのような活躍をしたのかは、まったく触れられなかったのは、少し残念に思う。