江刺藤里智福地区は、奥州市役所の東北東約14km、奥州市役所江刺総合支所の東約9km、奥州市役所藤里地区センターの北東約2kmのところです

奥州市役所藤里地区センター北側の県道156号線を東へ進みます

道成りに約1.8kmで、国道397号線に合流するように信号機ですが、国道に出ずに東の側道へ

道路脇に毘沙門堂の案内板が有ります

北へ約1.3km道成りに一度上がってから下って行くと

毘沙門堂の参道入口です

道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

説明版です

重要文化財

兜跋毘沙門天

堂内にある多くの棟札のうち、永禄10年(1567)のものは、江刺市最古のものであるが、現堂宇は元禄5年(1692)の再建のもので、代表的社寺再建として、平成3年岩手県指定文化財(建造物)となった。

由緒及び宝暦風土記に、「嘉祥3年(850)慈覚大師御作の刀八(兜跋)毘沙門天像を祭り開基」とある。

棟札に吉祥山智福寺とあることから、古来羽黒派の修験寺が別当であったが、明治維新の神仏分離、修験道廃止によって、軻遇突智神を祭神に愛宕神社として今日に至った。

トチ材の一本造兜跋毘沙門天立像は、平安後期、11世紀の作といわれ、地天女の肩に立つ総高232cmの堂々たる像容と、顔面を除くほぼ全身に残る丸ノミの跡は、日本屈指の鉈彫像として、昭和34年重要文化財に指定された。

昔から王城鎮護の軍神、北方の守護神、庶民には福徳の神として、今尚厚い信仰に支えられている。

平成6年新築の収蔵庫には、ほかに県指定文化財の毘沙門天三像(毘沙門天、吉祥天、善弐師童子)と、金箔を残す十一面観音の4体、市指定文化財の木像、木器多くが保存されている。

収蔵庫まで管理者の方の自宅の脇から毘沙門堂脇の駐車場まで行けるようですが、約200mの参道を歩いて向かう事にしました

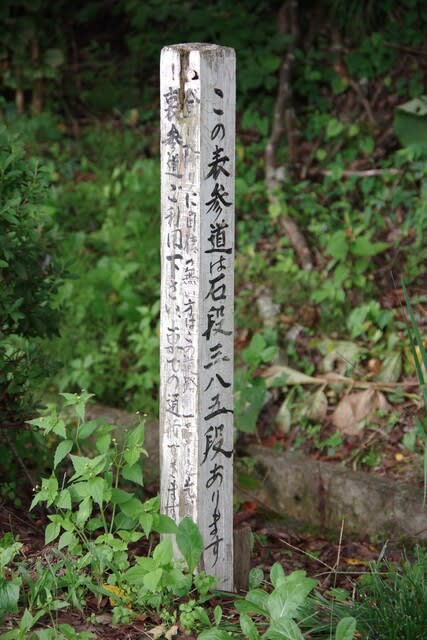

参道を進みます

鳥居が見えて来ました南南東向きの参道です

一ノ鳥居です

更に参道を進みます

目的のスギの樹冠が見えて来ます

竹藪の影に鳥居が見えました

ニノ鳥居でしょうか

目的の湯桶杉です

南側から

説明版です

スギ(愛宕神社)

・樹齢 1200年(伝承)

・樹高 27m

・根回り 6.90m

境内入口「湯桶杉」は昔、太い枝で湯桶作ったことによる呼び名という。

境内裏のものは樹齢1100年といわれている。

胆江地方林業振興協議会

*目通り幹囲は6.8mの巨木だそうです

参道石段脇(東側)から

西側から見上げました

境内東側にはカヤの木が二本あります、東側のカヤが太い方です

西側から

説明版です

カヤ(愛宕神社)

・樹齢 1100年(伝承)

・樹高 21m

・根回り 5.20m

岩手県内有数の巨樹で、枝下2mほど。

毎年、多数の果実を実のらせる。

カヤの種子は過去には食用とされていた。

胆江地方林業振興協議会

*目通り幹囲は4.4mあるそうです

東側から見ました

水盤です

鐘楼です

愛宕神社(毘沙門堂)です

境内のイチョウです

社殿西側の赤鳥居です

一段高い所に湯桶杉の説明版にあった樹齢1100年のスギの大木です

では、次へ行きましょう

奥州市役所藤里地区センター北側の県道156号線を東へ進みます

道成りに約1.8kmで、国道397号線に合流するように信号機ですが、国道に出ずに東の側道へ

道路脇に毘沙門堂の案内板が有ります

北へ約1.3km道成りに一度上がってから下って行くと

毘沙門堂の参道入口です

道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

説明版です

重要文化財

兜跋毘沙門天

堂内にある多くの棟札のうち、永禄10年(1567)のものは、江刺市最古のものであるが、現堂宇は元禄5年(1692)の再建のもので、代表的社寺再建として、平成3年岩手県指定文化財(建造物)となった。

由緒及び宝暦風土記に、「嘉祥3年(850)慈覚大師御作の刀八(兜跋)毘沙門天像を祭り開基」とある。

棟札に吉祥山智福寺とあることから、古来羽黒派の修験寺が別当であったが、明治維新の神仏分離、修験道廃止によって、軻遇突智神を祭神に愛宕神社として今日に至った。

トチ材の一本造兜跋毘沙門天立像は、平安後期、11世紀の作といわれ、地天女の肩に立つ総高232cmの堂々たる像容と、顔面を除くほぼ全身に残る丸ノミの跡は、日本屈指の鉈彫像として、昭和34年重要文化財に指定された。

昔から王城鎮護の軍神、北方の守護神、庶民には福徳の神として、今尚厚い信仰に支えられている。

平成6年新築の収蔵庫には、ほかに県指定文化財の毘沙門天三像(毘沙門天、吉祥天、善弐師童子)と、金箔を残す十一面観音の4体、市指定文化財の木像、木器多くが保存されている。

収蔵庫まで管理者の方の自宅の脇から毘沙門堂脇の駐車場まで行けるようですが、約200mの参道を歩いて向かう事にしました

参道を進みます

鳥居が見えて来ました南南東向きの参道です

一ノ鳥居です

更に参道を進みます

目的のスギの樹冠が見えて来ます

竹藪の影に鳥居が見えました

ニノ鳥居でしょうか

目的の湯桶杉です

南側から

説明版です

スギ(愛宕神社)

・樹齢 1200年(伝承)

・樹高 27m

・根回り 6.90m

境内入口「湯桶杉」は昔、太い枝で湯桶作ったことによる呼び名という。

境内裏のものは樹齢1100年といわれている。

胆江地方林業振興協議会

*目通り幹囲は6.8mの巨木だそうです

参道石段脇(東側)から

西側から見上げました

境内東側にはカヤの木が二本あります、東側のカヤが太い方です

西側から

説明版です

カヤ(愛宕神社)

・樹齢 1100年(伝承)

・樹高 21m

・根回り 5.20m

岩手県内有数の巨樹で、枝下2mほど。

毎年、多数の果実を実のらせる。

カヤの種子は過去には食用とされていた。

胆江地方林業振興協議会

*目通り幹囲は4.4mあるそうです

東側から見ました

水盤です

鐘楼です

愛宕神社(毘沙門堂)です

境内のイチョウです

社殿西側の赤鳥居です

一段高い所に湯桶杉の説明版にあった樹齢1100年のスギの大木です

では、次へ行きましょう