10月27日(木)~28日(金) クラブの仲間と日光連山の2つの山(大真名子山、男体山)に登った。2日間とも秋日和に恵まれ、山頂からは関東の名だたる山々を見ることが出来た。

初日(27日)戦場ヶ原近くのカラ松林を通り登山口へ向かう

午前11:20頃 大真名子山の登山口の志津乗越へ到着

・カラ松林の向こうに見えるのは大真名子山(2380m、真ん中に見える三角の山)

・最初はなだらかなカラ松林を行く

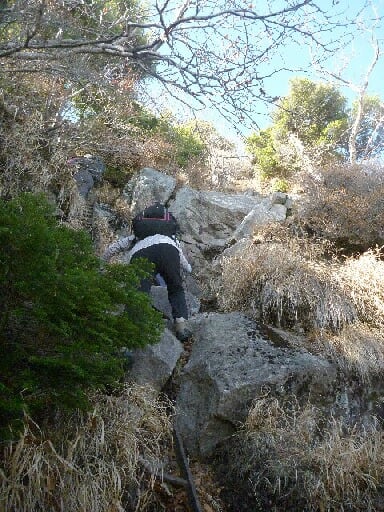

・途中から大きな岩がゴロゴロ、しかも急な登りが続く

・この辺りに生えているシラビソ(松科)が青空に映える

・もうすぐ頂上。鉄梯子と鎖でよじ登る

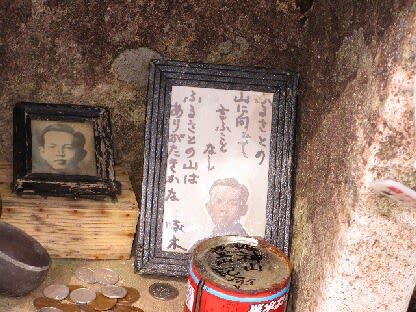

・ようやく大真名子山(2375m)頂上へ。御嶽神社・蔵王権現の銅像がお出迎え

・遠くにポコンと出ているのが日光白根山(真ん中)

・尾瀬の名峰燧ケ岳も見える(真ん中の双子山)

・すぐ近くの山は小真名子山(こまなご2322m)(左)、その向こう女峰山(右)

・午後を2時過ぎると雲が出て雲海を作る

・雲海の上に顔を出しているのは翌日登る予定の男体山(2485m)

・下山時に再びカラ松林を通る。霧がかかり幻想的な景観

「後編(10/28男体山に登る)」に続く