4月17日 クラブの仲間と神奈川から登り始め、山梨、東京との境になる三国峠に至り、そこから稜線を歩き、最後の峰の陣馬山を急いで通過してゴールの陣馬高原下までの約11kmを踏破した。

当日は陣馬山までは春らしい霞のかかった天気だったが、陣馬山の頂上に到着した途端、暗雲が立ち込め雷鳴とともに雨が落ちて、下山時はいつ落雷するか肝を冷やしながら歩いた。

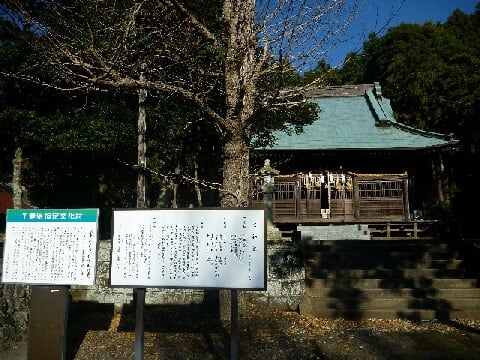

・スタートの石楯尾(いわたてお)神社は平安時代から続く由緒ある神社。ここで準備体操

・最初はのどかな山間の集落を通る。桜が満開

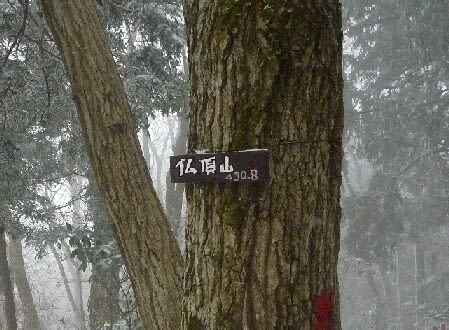

・しばらくは杉林を歩く。山道はよく整備されていて歩きやすい

・道端にエイザンスミレが咲いていた

・最初の峰三国山へ到着。ここは富士山の絶景ポイントだが

・富士山は今回も顔を見せず。近くに見えるのは扇山(左)、権現山(右)。下にゴルフ場

・もうすぐ生藤山(しょうとうさん)の頂上だ。今回のコースではもっとも厳しい登り

・生藤山(990m)の頂上は見晴らしが今一だ

・生藤山から茅丸へ向かう山道にカタクリが一輪だけ咲いていた

・茅丸の頂上はもうすぐ、少し傾斜がきつい!

・今回の最高峰の茅丸(1019m)へ。ここも見晴らしが悪い

・山道脇にクロモジの綺麗な花が

・陣馬山に向かう途中和田峠で休憩

・陣馬山への最後の登り。空模様が怪しくなってきた

・陣馬山(854m)のシンボル白馬の像。名前の由来は武田氏が陣を張った場所とのこと。

・下山後は「夕焼けこやけふれあいの里」で温泉入浴。近くの公園にミツバツツジが豪華に咲いていた

なるなあ~

なるなあ~