あちこちに大雨被害を残した台風12号。

紀伊半島では特に激しく降ったようで被害も大きく、心よりお見舞い申し上げます。

大阪でも午前中はまだ雨は残っていましたが、

母の見舞いを兼ねて、今一度美具久留御魂神社で確かめたいことがありました。

車で移動中や母の見舞いを終えたあともまだ雨が降ってたのに、

神社に着いたら雨が上がっててうれしかった。

前は気づかなかったけれど、車を停めたすぐわき、鳥居左側に隠れるように石碑が目に留まりました。

今日は、神主さんが車のお祓いをしておられるのを見かけました。

8月14日に初めてお参りしたときの記録は→

みぐくるみたま

あの日、家に帰ってから、とても安堵した気分で、

神社参りしてこんなに穏やかな気分になったのは初めてやなぁと感慨深いものがありました。

日記を読まれた吉田さんが、神霊界からの考察を教えてくださいました。

①白雲宮の祠から参道中央の光の輝線は神霊に呼ばれて参拝するときに良く表われるものであること。

②美具久留御魂神社の主神が大國主命であれば、相殿は少彦名神であるのが当然であるのに、それが隠されていることが神霊界的な秩序に沿っていない

③美具久留御魂神社の白雲宮も水の女神の氣が漂う

水の女神の唯一神格である少彦名神の名で祭祀するようにという啓示のように捉えられる

まちがいなくここが産土神なので、今後産土神社として大切にしてください。

今日またまた白雲宮でシャッター押したら、見事ピンボケで

でもなんか白い大きなオーブのようなものが写りこんでました。

撮りなおしものは

1回目の参拝では気づかなかったのに、

2回目で目に留まったものが他にもありました。

やはり後ろの山は眞名井ヶ原は神奈備でした。

敷石として埋まってる角の石は、どう見ても石狗や狛犬の頭みたいに見えます。

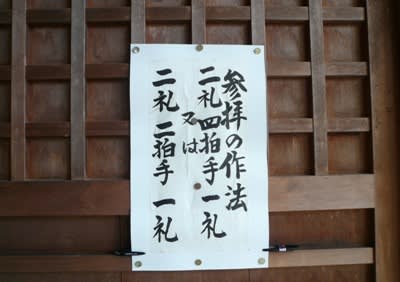

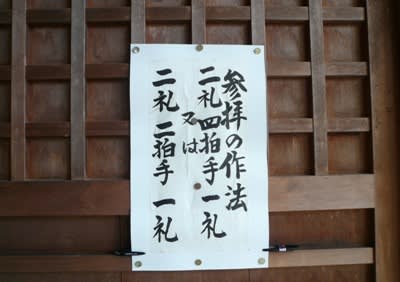

下拝殿の右板戸に貼紙がありそこに書かれていました。

ここ美具久留御魂神社も出雲と一緒だった。

ふつう神社での拝礼は「二礼、二拍手、一礼」で、

出雲大社や宇佐八幡宮では二拍手が「四拍手」になります。

他には天理教や金光教は二礼四拍手一礼だそうです。

四回の拍手によって、四方位の神さまへの崇拝を表わしているのでしょうか。

古代出雲は「方系墳」でもあるし、4というのがキーワードかも。

日本書紀祟神天皇条に、天皇が出雲の神宝を召す段があるそうです。

そのお宝は『玉も鎮石』と呼ばれていました。

丹波の国氷上郡の氷香戸辺が神懸かりして

「玉もの鎮石。出雲人の祭る。真種の甘美鏡。押し羽振る、甘美御神、底宝御宝主。山河の

水泳る御魂。静挂かる甘美御神、底宝御宝主。」

水泳る御魂、ここで「みくくるみたま」が登場します。

<崇神天皇60(紀元前38)年>

7月、出雲国の神宝が大和朝廷に献上される。

崇神天皇紀における出雲振根征伐詳しくは→

こちら

出雲大神に関係する神宝が、崇神天皇の勅命によって大和国に運ばれ、

出雲では内紛が勃発し、遂には大和朝廷の軍事力によって制圧されるという物語です。

そして振根が討伐された後、出雲国では大和朝廷を畏れ出雲大神を祀らなくなった。

そのために崇神天皇の勅命が出され、再び祭祀が行われるようになったと伝えられます。

振根が弟の飯入根を殺害した後に、

出雲国の人々は飯入根の死を哀みよんだ歌

『や雲立つ 出雲梟帥が 佩ける太刀 黒葛多巻き さ身無しに あはれ』

古事記では、倭建命が討伐した出雲建に対して手向けた歌

『やつめさす 出雲建が 佩ける刀 黒葛多纒き さ身無しに あはれ』

ほぼ一緒です。

そしてストーリーもよく似ていて、古事記の景行天皇紀ででてきます。

倭建命は、熊襲討伐後、出雲に入り出雲建と親交を結ぶ。

ある日、出雲建の太刀を偽物と交換した上で、太刀あわせを申し込み殺してしまう。

ヤマトタケルは、古事記では倭建命、日本書紀では日本武尊と表記されます。

日本書紀では、日本武尊の話としては出雲の話は全く語られていない。

熊襲討伐後は吉備や難波の邪神を退治して、水陸の道を開き、天皇の賞賛と寵愛を受ける。