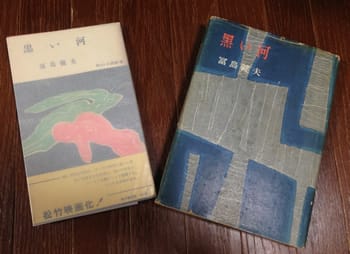

春陽文庫 1970年(昭和45年)6月3版 ※初版は1968年(昭和43年)12月

※これは状態の悪いのをオークションで500円で買ったのだけど、その前に初版美品が出品されていて、500円スタート9000円で落ちてました。さすがに買えない…。春陽+推理の組み合わせがマニア受けしたのであって、富島だからということではないと思う…。

推理小説の形を取った作品。『富島健夫書誌』によれば、富島は『容疑者たち』以前にも『雪の中の信子』『若葉の炎』『二人が消えた夜』といった“推理小説”を手がけており、一つのジャンルとして作風を確立させていた。

本編はいきなり女性の絞殺シーンから始まる。富島健夫“らしくない”ためか、ぎこちない筆致を感じさせる。徐々に得意の“男女の情欲”が入り乱れて行き、物語はスムーズに進む。

登場人物は、殺されたさち子、さち子の夫順平、さち子の情夫で文学青年くずれの沖津、順平に捨てられた飲み屋の女節子、さち子の隣人で難病を抱える学生の新次郎、そして、順平の会社の専務の娘で、ミステリアスな雰囲気を持つ敬子。と、順繰りに関連した人物が登場する。『七つの部屋』のようにそれぞれの性格分けははっきりしており、殺されたさち子以外の全ての登場人物が加害者の可能性を持つ。

最初に「推理小説の形を取った」と書いたのは、緻密なアリバイやトリックが盛り込まれているわけでもなく、おそらく推理小説マニアには不満だと思うからだ。漠然と伏線らしきものはあるが、それが犯人探しの確証になるとはあまり思えない(って、わたしが読み取れていないからかもしれませんが!)。

荒川さんの調査によると、当時の書評では好意的なものと「邪道の極み」とするものに分かれていたようだ。

それぞれの登場人物がさち子を憎むようになるいきさつが描かれている第一部は、確かに「推理小説」らしい。しかし第二部、葬儀の最中、それぞれが自分以外の人物を疑い、ののしり合うシーンを読んだとき、「あー、これが富島健夫だよ!」と納得した。つまるところ、富島健夫は人間を描く作家なのだ。

敬子をのぞく4人の容疑者たちは、破滅するもの、新たな生活を営むもののそれぞれに分かれ、結局犯人が誰だったのかは明かされずに終わる。ところどころに「加害者」を主語にした心理描写があるのを頼りに、読者が想像するしかない。(わたしは最初敬子だと思ったのだが、最後の文を読むとやっぱり○○なのかな)

個人的には沖津の隣人の夢子が好き。

面白かったけどやっぱりぎこちない。傑作ではないなあというのが正直なところ。

2013年6月4日読了