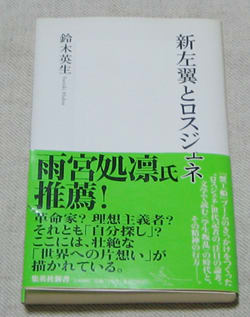

集英社新書 2009年4月初版

「映画祭1968」ですっかり火がついてしまった。こんな読書が続く。

1975年生まれ、わたしと同世代の毎日新聞記者がタイトルそのまま、「新左翼とロスジェネ」を“自分探し”という点で結び付けようとしているのだが、読み始めからなんだか恥ずかしくなってしまった。

『蟹工船』ブームに始まり、赤木智弘の「『丸山眞男』をひっぱたきたい 31歳フリーター。希望は、戦争。」や雨宮処凛…“いかにも”という感じだ。確かにこの世代の生きづらさを象徴しているし、筆者も何らかのシンパシーを持ったのだろう。けれども、同世代なのにそこに踏み込めていないのだ。恥ずかしさのひとつは、30代なら誰にでも思いつくような論旨で、短絡的に論を進めてしまった感があるところ。2009年の本なのに話題にものすごく古さを感じる。ただ取り上げているだけだから、ロスジェネの問題がまるで「流行」かのような印象を与えているのだ。

恥ずかしさのもうひとつは、“自分探し”という言葉そのもの。そもそも、その渦中にある人間は今の状況を“自分探し”なんて言われたくないんじゃないか(「ロスジェネ」とも言われたくないな)。わたしも朝日新聞で連載されていた「リアル30's」を切実な気持ちで読んでいたが、すべてに共感できたわけではない。安易にくくっていはいけないのだ。筆者は幸いにも、同世代のロスジェネの不幸を“他人事”(俯瞰ではない)の目で見られる環境にあったから、軽く言葉を使えるし、その心境も掘り下げきれなかったのだろうか。

新左翼の心理についても、文学作品(!)の描写からの推測だけでは甘い。特に学生運動の熱気は、自分を探すどころか、見つけて納得して同化できたからだと思えるのだが。筆者自身「『足で稼ぐ』はずの記者が、ほぼ文献資料だけで書いた」と「軽率」さを自覚しているが、「新左翼」にしても「ロスジェネ」にしても、実際彼らの肉声を聞いたら違った印象を持つのではないかと思う。それで筆者の些細なシンパシーが具体化すれば論が深まっただろう。

左翼→新左翼の歴史の流れはつかめるし、紹介された文学作品にはいくつか読んでみたいものがあったので参考にはなるが、主題の“自分探し”には安易で安っぽい印象が否めない。

左翼という“当事者”だからか、同世代でも山本直樹『レッド』3巻に載っている、紙屋高雪(1970年生)「なぜ彼らは<革命>を信じられたのか?」のほうがずっと説得力があっておもしろい。

ところで昨日の(2012年2月21日)毎日新聞夕刊の「読書日和」というコーナーに「佐藤信さん 60年代を若者の目線で追体験する」という記事が載っていたが、全体から何ともいえない違和感がただよってきた。

『60年代のリアル』という本は読んでないので、重要と思える「皮膚感覚」がわからず何とも言えないが、この記事の言葉の端々に首をかしげてしまう。佐藤氏は1988年生まれの東京大学大学院生でわたしより15歳若いが、この違和感は年の差によるものか。しかし同世代の鈴木氏にわたしが感覚の隔たりを感じるように、“世代”というもので価値観や人生観を括ることはできないだろう。広く言えば「人それぞれの人生」だが、それだけでなく世代のなかにもヒエラルキーというものが関わってくるのだろうか。学歴であったり、職歴であったり、はたまた“頭の良さ”か。

わたしは学生運動について“研究”するつもりはない。本は読むが、考えたことを書くだけ。だからといって“当事者”になるには、理解も浅いし度胸もない。でも『日大闘争』のときに書いたが、知識だけで考えたくない。だからこれからも機会があれば、あの時代に青春の日を駆け抜けた人たちから話を聞く。そして、考えたことをまずしいボキャブラリーを駆使して書く。

富島健夫も読む。そして書く。

ん、このプロセスが“自分探し”だと、さんざん書いてきたっけ!

最後に“自分探し”の渦中の人間からの蛇足。(新左翼と言わないまでも)学生運動やらに何かしらのあこがれを持っている人は、無意識のうちに“自己批判”しているのだと思う。運動の目的への共感ではなく「何となくステキ」程度のあこがれだけでは、目的は“自分探し”にすり替わり、波にのまれてしまうだろう。当時もそんな人がいたのではないか。

「私に、何かを教えてくれそう!」

「私をひっぱりまわして、知らない世界に連れてってくれるかも」

二村ヒトシ『恋とセックスで幸せになる秘密』に書いてあったこれみたいに。

そういう意味では“他人事”の目を持つことも時に必要なのかもしれない。

2012年2月16日読了