アフリカ系凄腕ギタリスト・・第4弾まで続いちゃいました。(笑)

Greg Howeが出れば、自然とこうなる・・そう、Tony MacAlpine(トニー・マカパイン)を忘れてはいけません。

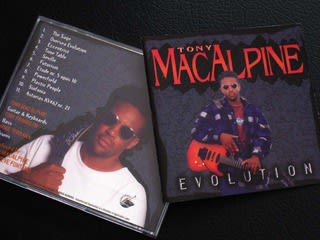

私のマカパインとのディープな遭遇は、実はこの作品が最初でした。

多分、この作品が出てすぐの頃、店頭で見かけジャケ買いした記憶があります。

当時も結構聴いてたとは思うのですが、イマイチピンと来ないまま放置しておりました。

ところが、ここ数年で、こいつは私の結構お気に入りの部類にもぐり混んでしまっております。

・・ちょっとその辺の考察をしてみましょうか。

とりあえず、こんな面子ですね。

personnel:

Tony MacAlpine(g,kb)

Tony Franklin(b)

Mike Terrana(d)

今だから言えるのですが、Shrapnel系のギタリストって、ジックリと聴いてませんでしたが、単発で聞く分にはガッカリされ通しでね。

多分そのせいだと思うのですが、ネオオクラシカル系の音楽に対し凄くネガティヴな印象を懐いておりました。

どれも同じに聴こえるんで、ちっとも面白く感じられなかった訳ですね。

シュラプネルがネオクラの大量生産工場だったのは、やはりインギー効果の大きさと、オーナー社長Mike Varneyの趣向に寄るところなのは間違いないと思います。

しかしながら、そのRough&Ready的供給姿勢に大きな問題があった訳で、テクニカルギタリスト達の大いなる普及に相反する結果として、私のように捻じ曲げられたネオクラ嫌いも沢山生んだと思うのです。

ネオクラも、メタル的切り口としては決して悪くはないし、展開次第では面白くなってたのかもしれません。

当時、安易なコード進行に乗せたスケーリングのアップ&ダウンのみに終始した、さほど工夫もみられない同じような傾向の作品が大量に紹介されるばかり。

ちょこちょこ聴いていましたが、何の新鮮味も感じられず、もうええわみたいな。

・・暴言かな?(汗)

多分そんなネオクラの旗手であったこのトニー・マカパインの場合、デヴュー作“Edge Of Insanity('86)”などがその最たるもので、ぶっちゃけレヴュー不能の部類かと。

久々にそれも聴いてみましたが、音・・特にドラムの録りが最悪で、ベース音も深みが無く、曲の悪さも手伝い、ジックリ聴くにはかなりつらいものがあります。

・・面子も、Steve SmithやBilly Sheehanなんて豪華なだけにネ。

で、Steve VaiやCABあたりで再び彼の作品に接して、改めてミュージシャンとしての技量の高さを再認識するに到った訳です。

そんな感じで、近年お気に入りとなったこの作品ですが、彼の音がデヴュー当時からどう変ったのか。

まず第一に、音が素晴らしく良くなってます・・ま、これはテクノロジーの問題かと。

次に、曲の構造のヴァリエーションの広さ、あるいは深さにおける進化・・多分、これが肝でしょう。

前出のGreg HoweやRichie Kotzenなど、ほぼ同時期に出たギタリスト達は、お互いにかなり影響しあっていたと聞きます。

あいつがそんなこと演ってるなら、俺もコレぐらい出来るって事を是非アピールしなくちゃ、みたいな競争意識などもあったでしょう。

“おっ、良いねェ”と面白がってリリースに繋げてくれるヴァーニー社長の節操の無い采配が、そんな似たり寄ったりの作品群を生んだ元凶なのかも・・なんて想像してますが。

しかしながら、深みは無いとはいえ、そんなネオクラというスタイルの斬新さには多くのギター小僧の共感を得、それなりの需要があったというのも事実。

この作品あたりが、その辺からの試行錯誤の末“深み”を得たことによる、他との差別化における彼なりの一つの答えだったのかもしれません。

tracks:

1.The Sage

2.Oversea Evolution

3.Eccentrist

4.Time Table

5.Seville

6.Futurism

7.Etude nr.5 opus10

8.Powerfield

9.Plastic People

10.Sinfonia

11.Asturias KV467nr.21

ネオクラ度はデヴュー当時ほどの高さは感じられませんが、基本はさほど変っていないのかもしれません。

ただ、曲創りにおいて、特にコードプログレッションでの工夫というか、ジャジーな展開などが以前とは大きく違ってますね。

それと、リズム面での工夫の豊富さもなど挙げられます。

そして、彼の持ち味はギターだけに留まらず、ピアノ&シンセといったキーボードにまでその才能が及んでるのが、更なる強みになっているんでしょうね。

まず、#1“The Sage”なんか、Al DiMeoraがメタル演ってみました、みたいな感じがします。

ネオクラ路線で中近東へ到るというのは、Ritchie Blackmoreの常套手段でしたが、あんなあざとさはなく、どちらかと言えば“こんな方向にも往けるんよ”と、チラチラ見せてるみたいな。

・・あれ、あざといのはこっちかぁ?(笑)

#4“Time Table”なんてのもシンフォニックで良い感じですね。

デヴュー当時から、各ソロ作に必ず1曲入れてたピアノ曲は、ここでは#7ショパンの“黒鍵のエチュード”。

Tony MacAlpine Etude Nr 5 Opus 10

それに加え、ラストにはモーツァルトの多分ピアノ協奏曲の一つだと思われるものをオケバックにギターでつらつら演ってます。

クラシックファンにも訴求できるネタがあるのは、やはり強いですね。

そんな中、個人的一押しは#3“Eccentrist”。これはファンキーでカッチョ良すぎです。

Tony MacAlpine Eccentrist

次点は#5“Seville”かな。レガート気味に進行しながら、メロディアスにハモるサビが良いですね。

TONY MACALPINE SEVILLE

こんな感じで、とても素敵な作品じゃないかと思います。

彼の良いところは、凄く真面目な人柄であり、チャンスを最大限に生かそうとする強欲さと、例えば客演を求められて100%要求レヴェルを返すプロ意識の高さでしょう。

節操が無いと思われがちかもしれませんが、これは致し方が無い結果であって、決して彼が無節操だと言う事ではないと思います。

・・なんで、私がこんなに弁護しなきゃならんのだろうか?(笑)

ま、彼のギターが凄く好きだってことなんですよ・・捨て置きください。。

CABの特に2nd以降では、キーボード専任者が居ることもあってか、彼はギターに注力し弾きまくってます。

レガートなフレージングが多用されて、一瞬Holdsworth先生かな?と錯覚する場面もあったり・・。

ま、皆様異論も御座いましょうが、この際彼もとりあえずHoldsworthianに認定しておきたいちう事でございます。(苦笑)

Greg Howeが出れば、自然とこうなる・・そう、Tony MacAlpine(トニー・マカパイン)を忘れてはいけません。

私のマカパインとのディープな遭遇は、実はこの作品が最初でした。

多分、この作品が出てすぐの頃、店頭で見かけジャケ買いした記憶があります。

当時も結構聴いてたとは思うのですが、イマイチピンと来ないまま放置しておりました。

ところが、ここ数年で、こいつは私の結構お気に入りの部類にもぐり混んでしまっております。

・・ちょっとその辺の考察をしてみましょうか。

とりあえず、こんな面子ですね。

personnel:

Tony MacAlpine(g,kb)

Tony Franklin(b)

Mike Terrana(d)

今だから言えるのですが、Shrapnel系のギタリストって、ジックリと聴いてませんでしたが、単発で聞く分にはガッカリされ通しでね。

多分そのせいだと思うのですが、ネオオクラシカル系の音楽に対し凄くネガティヴな印象を懐いておりました。

どれも同じに聴こえるんで、ちっとも面白く感じられなかった訳ですね。

シュラプネルがネオクラの大量生産工場だったのは、やはりインギー効果の大きさと、オーナー社長Mike Varneyの趣向に寄るところなのは間違いないと思います。

しかしながら、そのRough&Ready的供給姿勢に大きな問題があった訳で、テクニカルギタリスト達の大いなる普及に相反する結果として、私のように捻じ曲げられたネオクラ嫌いも沢山生んだと思うのです。

ネオクラも、メタル的切り口としては決して悪くはないし、展開次第では面白くなってたのかもしれません。

当時、安易なコード進行に乗せたスケーリングのアップ&ダウンのみに終始した、さほど工夫もみられない同じような傾向の作品が大量に紹介されるばかり。

ちょこちょこ聴いていましたが、何の新鮮味も感じられず、もうええわみたいな。

・・暴言かな?(汗)

多分そんなネオクラの旗手であったこのトニー・マカパインの場合、デヴュー作“Edge Of Insanity('86)”などがその最たるもので、ぶっちゃけレヴュー不能の部類かと。

久々にそれも聴いてみましたが、音・・特にドラムの録りが最悪で、ベース音も深みが無く、曲の悪さも手伝い、ジックリ聴くにはかなりつらいものがあります。

・・面子も、Steve SmithやBilly Sheehanなんて豪華なだけにネ。

で、Steve VaiやCABあたりで再び彼の作品に接して、改めてミュージシャンとしての技量の高さを再認識するに到った訳です。

そんな感じで、近年お気に入りとなったこの作品ですが、彼の音がデヴュー当時からどう変ったのか。

まず第一に、音が素晴らしく良くなってます・・ま、これはテクノロジーの問題かと。

次に、曲の構造のヴァリエーションの広さ、あるいは深さにおける進化・・多分、これが肝でしょう。

前出のGreg HoweやRichie Kotzenなど、ほぼ同時期に出たギタリスト達は、お互いにかなり影響しあっていたと聞きます。

あいつがそんなこと演ってるなら、俺もコレぐらい出来るって事を是非アピールしなくちゃ、みたいな競争意識などもあったでしょう。

“おっ、良いねェ”と面白がってリリースに繋げてくれるヴァーニー社長の節操の無い采配が、そんな似たり寄ったりの作品群を生んだ元凶なのかも・・なんて想像してますが。

しかしながら、深みは無いとはいえ、そんなネオクラというスタイルの斬新さには多くのギター小僧の共感を得、それなりの需要があったというのも事実。

この作品あたりが、その辺からの試行錯誤の末“深み”を得たことによる、他との差別化における彼なりの一つの答えだったのかもしれません。

tracks:

1.The Sage

2.Oversea Evolution

3.Eccentrist

4.Time Table

5.Seville

6.Futurism

7.Etude nr.5 opus10

8.Powerfield

9.Plastic People

10.Sinfonia

11.Asturias KV467nr.21

ネオクラ度はデヴュー当時ほどの高さは感じられませんが、基本はさほど変っていないのかもしれません。

ただ、曲創りにおいて、特にコードプログレッションでの工夫というか、ジャジーな展開などが以前とは大きく違ってますね。

それと、リズム面での工夫の豊富さもなど挙げられます。

そして、彼の持ち味はギターだけに留まらず、ピアノ&シンセといったキーボードにまでその才能が及んでるのが、更なる強みになっているんでしょうね。

まず、#1“The Sage”なんか、Al DiMeoraがメタル演ってみました、みたいな感じがします。

ネオクラ路線で中近東へ到るというのは、Ritchie Blackmoreの常套手段でしたが、あんなあざとさはなく、どちらかと言えば“こんな方向にも往けるんよ”と、チラチラ見せてるみたいな。

・・あれ、あざといのはこっちかぁ?(笑)

#4“Time Table”なんてのもシンフォニックで良い感じですね。

デヴュー当時から、各ソロ作に必ず1曲入れてたピアノ曲は、ここでは#7ショパンの“黒鍵のエチュード”。

Tony MacAlpine Etude Nr 5 Opus 10

それに加え、ラストにはモーツァルトの多分ピアノ協奏曲の一つだと思われるものをオケバックにギターでつらつら演ってます。

クラシックファンにも訴求できるネタがあるのは、やはり強いですね。

そんな中、個人的一押しは#3“Eccentrist”。これはファンキーでカッチョ良すぎです。

Tony MacAlpine Eccentrist

次点は#5“Seville”かな。レガート気味に進行しながら、メロディアスにハモるサビが良いですね。

TONY MACALPINE SEVILLE

こんな感じで、とても素敵な作品じゃないかと思います。

彼の良いところは、凄く真面目な人柄であり、チャンスを最大限に生かそうとする強欲さと、例えば客演を求められて100%要求レヴェルを返すプロ意識の高さでしょう。

節操が無いと思われがちかもしれませんが、これは致し方が無い結果であって、決して彼が無節操だと言う事ではないと思います。

・・なんで、私がこんなに弁護しなきゃならんのだろうか?(笑)

ま、彼のギターが凄く好きだってことなんですよ・・捨て置きください。。

CABの特に2nd以降では、キーボード専任者が居ることもあってか、彼はギターに注力し弾きまくってます。

レガートなフレージングが多用されて、一瞬Holdsworth先生かな?と錯覚する場面もあったり・・。

ま、皆様異論も御座いましょうが、この際彼もとりあえずHoldsworthianに認定しておきたいちう事でございます。(苦笑)

とにかく、凄い!の一言。

こういうちゃんとした曲書ける人って世界にほとんどいないと思った。

しかし最近のN響アワー・・・・・・

司会者大先生の曲が嫌いなせいか、とにかく昔と比べかなり落ちたなという印象。

繋がらない話、と掛けて

美人のはみ出た鼻毛、と解く

そのココロは

・・指摘が憚れます