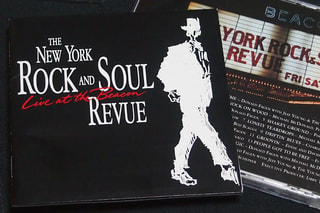

-Live at the Beacon-

on Mar.1-2.'91

前回の流れで、これ行きます。

Steely Dan活動再開の切欠のなった、The Beacon Theaterでのフェイゲンらをフューチャーしたライヴ作"The New York Rock and Soul Revue"ってやつ。

'91年3/1-2のベストテイクの様です。

思い起こせば、この少し後だったかな . . . 本文を読む

げげ、もう5月が終わってまう・・

例によって、眩暈がしそうな初夏を迎えておる次第w

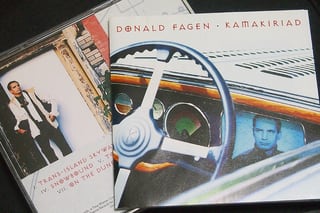

ふと思い立って久々に聴いてみたフェイゲンの2ndソロ"Kamakiriad"なんですがね、これが意外と良く聞こえる訳で、本日のお題はこれ。

出てすぐ入手し聴いてたのですが、非常に違和感を覚え、以来特に聴き直しもせず放置しておりました。

周知のとおり、'82年にフェイゲンの1stソロ"Nightfly"発表後辺りか . . . 本文を読む

邦題”うそつきケイティ”

この作品は、ブルーズ・ロックから完全に脱却し、その後のSDサウンドが既に出来上がっている事が良く解る内容となってますね。

しかも、それぞれの曲において、あの"Aja"に被る部分、てのが結構垣間見られます。

3rd作”さわやか革命”ではソウル色が強かったのですが、一転して2ndの続編的と言えそうな程、前作とは異質な雰囲気が濃厚です。

そんな本作は、Danの4枚目に当たる作 . . . 本文を読む

Steely Dan関連で、多分この作品が一番地味かもしれませんね。

彼らの2nd作”Countdown to Ecstasy”ってヤツです。

作品の傾向としては、やはりデヴュー作”Can't Buy A Thrill”の延長となっており、この辺から、ボチボチ本領発揮への兆しみたいなものが、すこしずつ見えて来てるような感じがします。

前作で中心を占めていたブルーズから、インプロまでもを歌の一部へと . . . 本文を読む

最近は、もっぱらコンテンツ強化中。

ここもとSteely Danを聴きまくっているので、1stをチョイスしてみました。

題して”Can't By A Thrill”・・'72年11月リリースの作品です。

personnel:

Jeff"Skunk"Baxter(g,pedalsteel-g on#7,8,g-solo on#4,5,7,9)

Walter Becker(b,g,vo on#10) . . . 本文を読む

Steely Dan繋がりで、この際これも挙げておこうかな。

めっちゃ懐かしい”風”の3rd作”Windless Blue”です。

中坊の頃、ギターを始めた折に周りの影響で”風”の曲は必須事項でした。

当時はニューミュージックなんて呼ばれてたジャンルが主流で、いわゆる”フォークソング”ってヤツですわ。

そんな中、くだんの風が出してきた本作は、今考えてもいろんな意味でかなり異色でしたね。

何しろ、ジ . . . 本文を読む

邦題"幻想の摩天楼"

なんかね、ここもとSteely Danづいてますねん。

毎晩のように、とっかえひっかえ聴きまくりです。

でね、これ聴いてて”あれえ?もしや・・”って感じた事をちょっと書いておきます。

Danの5枚目”The Royal Scam”って音盤です。

本作は、”Aja”や”Gaucho”へ続いて行く、彼らの黄金期への呼び水的な立ち位置にあったと、世間では評価されております。

. . . 本文を読む

今朝起きたら雪が積もっておりました。

最近、毎日寒くて体が動かず、何をするのもおっくうになりがちです。

閑話休題。

新しいのも漁ってるんですが、例によってピンとくるものになかなか当たらないので、懐かしものを引っ張り出してきました。

Steely Danの“Gaucho”です。

こいつは、その昔、学生時代の終わりに南米を旅した折に、どこかで耳にしハマり、帰って間もなく手に入れたモノだったんじゃな . . . 本文を読む

今日は、ちょいとお休みを戴いております。

・・なんかね、起き掛けからフラフラするもんで。

気温の激変に、体が付いて行けまへん。

閑話休題。

で、フェイゲンの昔の作品なんぞを聴きながら、朝からマッタリしております。

ここもと夜に良く聴いてる作品・・彼の1stソロ作“The Nightfly”ですわ。

以前の履歴をあたってみれば、これはウチでまだレヴューしてませんでした。

気付け代わりに一発行きま . . . 本文を読む

Here's the new album just released from Mr.Donald Fagen.

That includes great but poor ideas,I felt.

His future images make it retrospective oppositely.

But we can feel his real exsistance through thi . . . 本文を読む