本日は、長期フォロー案件のお題です。

Holdsworth先生関連で、久々に発掘モノがリリースされてます。

Soft MachineのMontreux Jazz Festival'74でのライヴで、題して"Soft Machine Switzerland 1974"ってヤツ。

これは、元々TV放映されたライヴ映像のようで、既に長らく色んな形でブート流通してたものです。

かくいう俺の手元にも、部分 . . . 本文を読む

超久々の先生ネタです。

ヤンギからスペシャルイシューとして“Legendary Guitarist 特集 Allan Holdsworth”と銘打った本が出版されてます。

歴代の機材や詳しいディスコグラフィ(よく見りゃ結構抜けてるけど)等が掲載さてており、それなりに楽しめます。

で、最新のインタビューが中々見もので、目新しい内容としては、Donovanの"Hardy Gurdy Man"への参 . . . 本文を読む

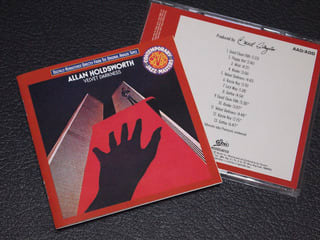

recorded at Van Gelder Studios on May 24,25&26,and June 18,1976

produced by Creed Taylor

最近は、前職場での大仕事を速く後任に引き継ぐべし、ってんで妙に慌しい日々が続いております。

残る仕事も、今月中になんとか出来そうなところまでたどり着き、少し小休止な週末でした。

閑話休題。

さて、あんま活きの良いネタも . . . 本文を読む

チョイネタです。

以前書いた“Snew”って連中のCDを発見したんで買ってみました。

“フルアルバムだよね~”てな感じで、ポチ。

・・ところがギッチョン(古いか)収録曲はといえば・・。

iTunesで買えば¥150。

こいつは直輸入ですが、送料等込みで$14.26・・要するに¥1200弱。

・・ヤラレタ(ToT)

しかも、最近はPVも普通に観れるようになってました。

SNEW - . . . 本文を読む

長期フォロー案件関連、第2弾行きます。

先生のファミリーの中でも結構古株で、Gary Husbandが次弟とすれば、確実に続く末っ子的な立ち居地に違いない存在であろうChad Wackerman(チャド・ワッカーマン)。

そんな彼のソロ第5弾が遂にリリースされました。

本作も自主レーベルを通じてのリリースとなっており、基本はCDBabyがメインの媒体とされているようです。

しかしながら、長男の先 . . . 本文を読む

ご無沙汰でございます。

ここもと“忙殺”ちう言葉がピッタシなほど裏を取ったり記事を書く時間がありません。

仕事、ちうか作業が多すぎざんす。

それ以外にも、バンド絡みでの段取りなんかも結構色々大変だったりと、時間がぁ・・。

閑話休題。

長期フォロー案件に若干動きが出てきました。

と、言いつつ、今回の内容はショボいです。悪しからず。

例のゲイリー夫が一昨年出して物議を醸した問題作“Dirty&Be . . . 本文を読む

Holdsworth先生ネタで、ついでにこれも。

英国のファンクロックバンドLevel42が結成30周年を記念して“Living It Up”という4枚組レア音源集を昨年('10年)に出してます。

・・コンピだし、どうせ大した事なかろう、と、完全になめてました。

ところが、こいつに面白い音源が収録されてるという事実が判明。

・・焦って、即手配した訳ですね。

Allan Holdsworth先生 . . . 本文を読む

また少し空いてしまいました。

体調不良ながら、最近妙に充実しているelmarさんです。

この辺は・・また追々ネ。

閑話休題。

取り急ぎ、久々のAllan Holdsworth先生関連、新譜情報です。

以前、ストリーミングのみでご本人から供給されていた曲を含むアルバムが、遂にこの11月1日にリリースされました。

Eric Keyes氏の“Mind On Fire”がそれ。

しかしながら、多分iTu . . . 本文を読む

L to R - Anthony Crawford (Bass), Virgil Donati (Drums), Austin Peralta (Keyboards), Allan Holdsworth (Guitar)

孫の世話にかまけて音楽活動をサボり捲くって居られる最近のAllan Holdsworth先生。

“年内ライヴはお預け”と云っていた割りに、あちこちで引っ張りだこじゃんね。

どう . . . 本文を読む

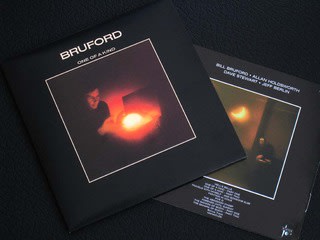

これも二順目・・過去最悪のレヴューを消し去るべく書き直します。(涙)

いやね、ほんと自分でも不思議なくらい、この作品に対する評価が一変しております。

何でしょう・・慣れなのか?

ま、どうでも良いですね、そんな事は。

ご周知のように、この作品はUKを離れたブルフォード&ホールズワースらが、ブルフォードのソロ作で起用した面子を再び召還し、今度はバンドとしての活動を目論み制作された作品です。

データ上 . . . 本文を読む