去る8月31日に、「北陸新幹線」に乗ってきました。

1か月以上も前の話になってしまいましたな

遅くなりましたが、そのときの画像を貼っておきます。

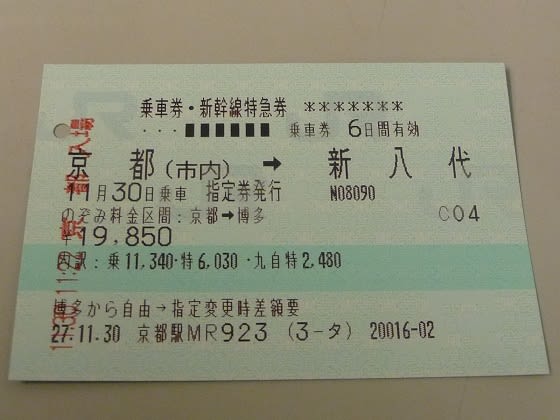

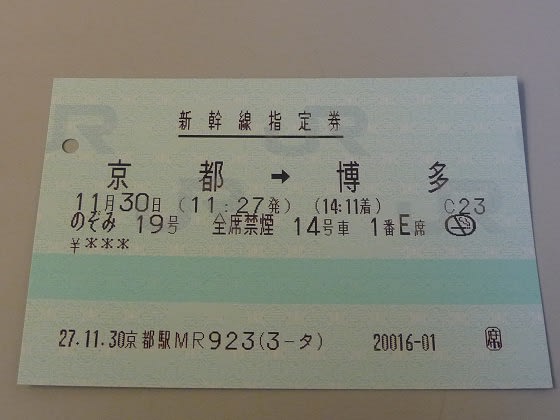

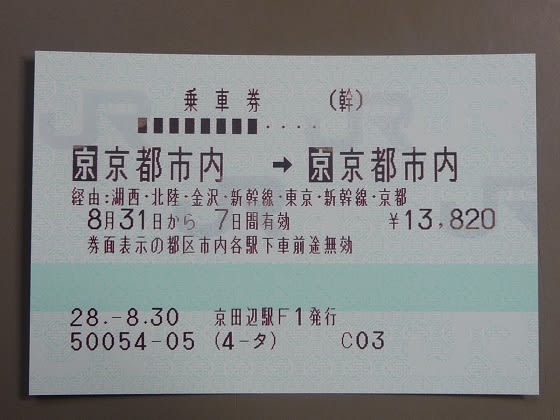

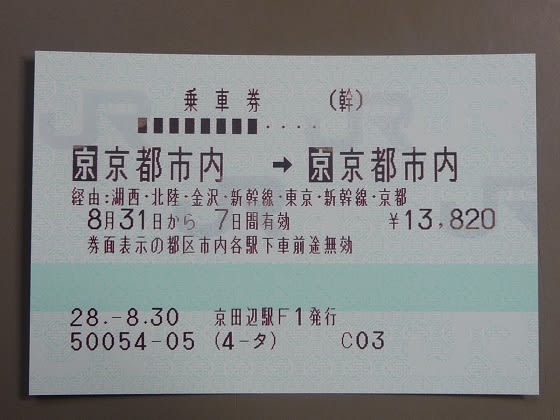

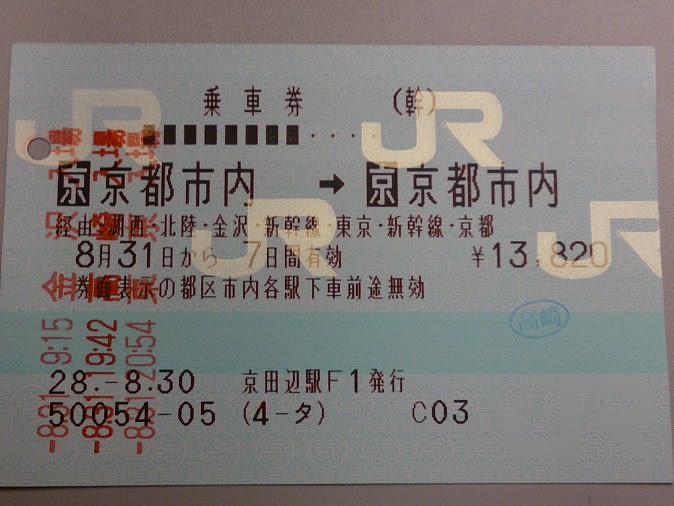

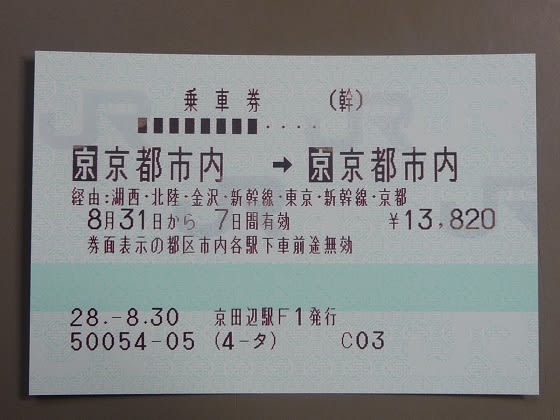

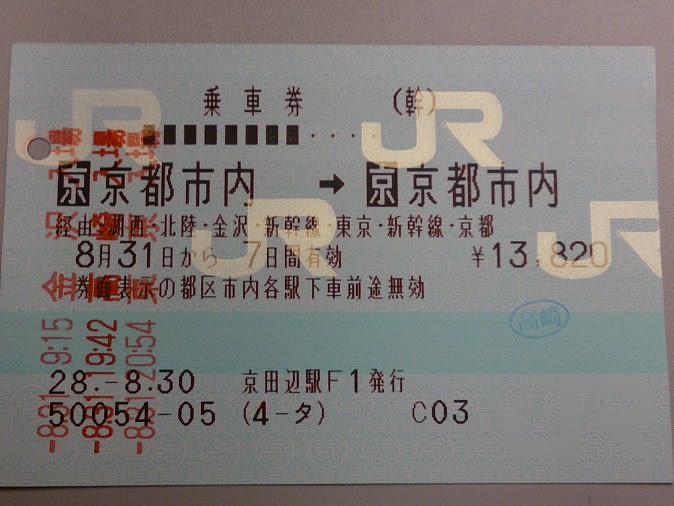

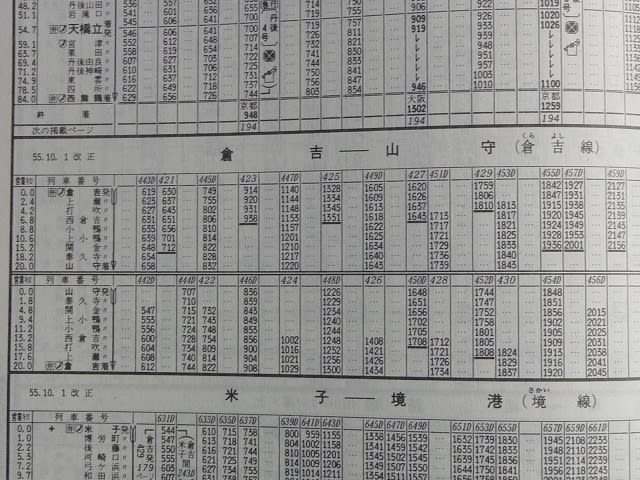

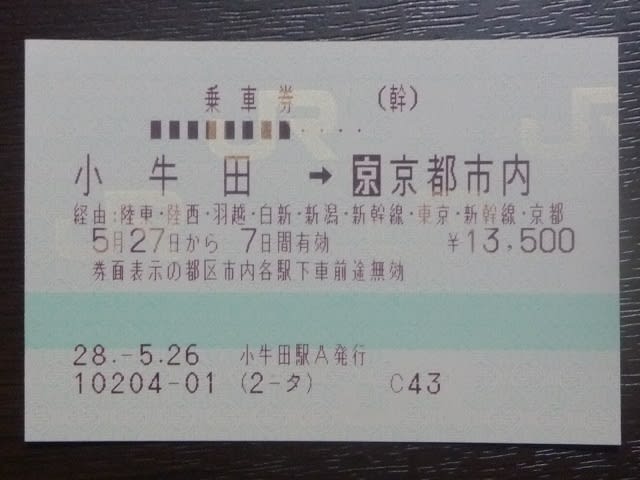

↑今回の乗車券。

京都からサンダーバードで金沢へ行き、そこからは新幹線ばかりを利用して東京経由で京都へ戻ってくるコースです。(別途、特急券必要)

◇ ◇ ◇

久しぶりの電車旅です。

今回は、日帰りで「北陸新幹線」に乗ってきました。北陸新幹線そのものが、私にとっては未乗線区です。

北陸新幹線を走破したら、JR西日本エリアに残る未乗線は、ラスト1線(和田岬線のみ)に絞られるのです。

今年5月に広島を訪ねて、近い将来に路線延伸される予定の「可部線」にあえて乗ってきた

…という、自分自身の経緯も踏まえて、

ぜひ今年中に(今年度中に)JR西日本エリアの全線乗車を〝とりあえず一度達成したい〟と考えています。

そのために、今回は「北陸新幹線」です

平成28年8月31日(水)、天気晴れ。

朝6時に自宅を発ち、近鉄電車で京都駅へ出て、京都6時58分発の特急「サンダーバード1号」金沢ゆきに乗りました。

まず金沢まで出向いて、そこから高崎へ向かって北陸新幹線に初乗りしようと思います。

↑京都6時58分発、北陸線特急「サンダーバード1号」金沢ゆきでスタートしました。

指定券の席番に従って、びわ湖側の座席(湖西線内)に陣取ると、朝日の輝きが湖面にも反射しながら車窓へとび込んできました。まぶしい~

↑空もきれい。山々もきれいに見えています。

↑この日の「サンダーバード1号」は9両編成でした。

朝一番のサンダーバードだから込んでいるかも知れないと予想して、私は指定席券を買っておいたのだけれど、意外にも車内はガラガラでした。

京都から金沢までは2時間ちょっと。

窓の外に新幹線の高架橋が見えてきて、まもなく終着の金沢です。

↑定刻9時13分、金沢へ着きました。終点です。

北陸新幹線の開通にともない、特急サンダーバード号は金沢発着の列車になりました。(1日1往復、和倉温泉発着がある)

金沢から先、高岡・富山へ直通するサンダーバードは、もうありません。「金沢で新幹線に乗り継いでね

」ということやな。

北陸新幹線(金沢→高崎)

金沢の駅では、8分接続で北陸新幹線「はくたか号」に乗り換えました。

ここで途中下車して金沢観光をしようとかいう気は、最初からありませんので…

きょうの目的である、北陸新幹線への初乗りが始まります

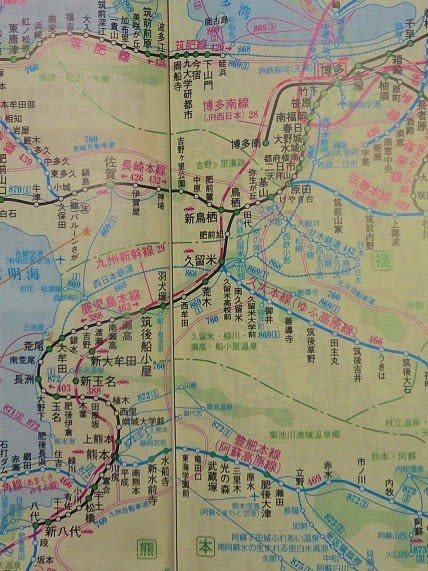

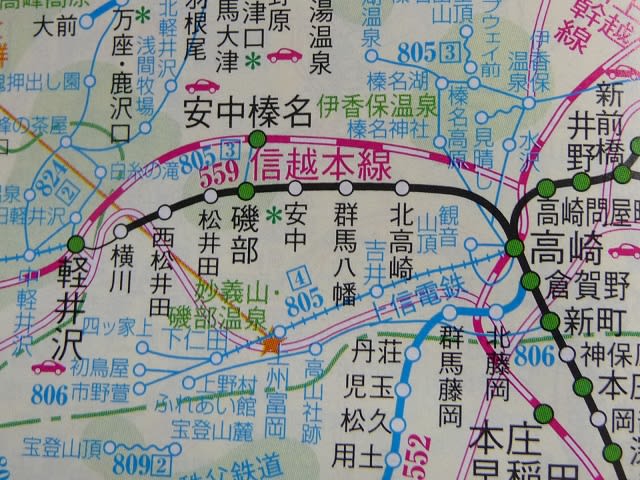

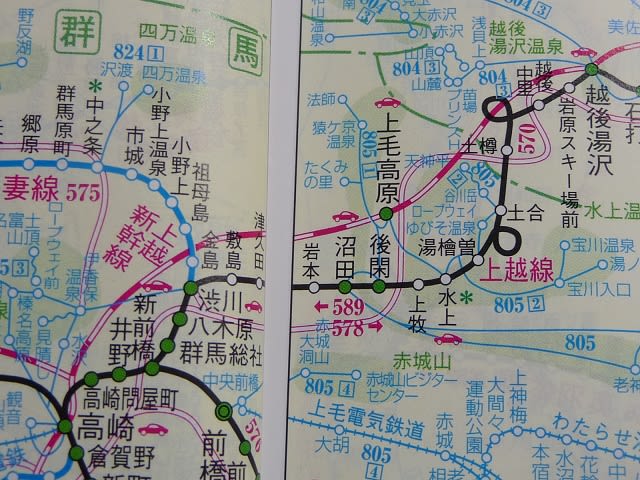

↑金沢からスタートする赤色のラインが、北陸新幹線。

新幹線の開業に際して、並行在来線の金沢~直江津間(旧北陸本線)と直江津~長野間(旧信越本線)は、第三セクター鉄道に転換されました。

↑金沢駅の新幹線のりかえ改札口。

サンダーバードを降りた客のうち、それなりに結構な人数が、どどど…っと のりかえ改札口へ流れていきました。

もっとも、この日は、サンダーバード1号の乗客自体がそれほど多くなかったけれど。

在来線と新幹線との乗り換えは、通路の構造も分かりやすく、簡単でした。

↑新幹線ホームにて。

サンダーバードから流れてきた乗り継ぎ客の波が車内へ収まると、ホーム上はガラ~ンとした雰囲気に

ホームの駅名標はブルーの色づかいで、JR西日本の管轄であることを物語ります。

北陸新幹線のうち、金沢から富山を経て上越妙高(じょうえつみょうこう)までの区間がJR西日本の管轄です。

↑金沢9時21分発、「はくたか558号」東京ゆきです。

私も、これに乗って高崎まで一気に通そうと思っています。

この列車の停車駅は、金沢から軽井沢までの各駅と、高崎、大宮、上野、終点東京。

↑車両は、E7系でした。(JR東日本の車両です)

↑ここでも、私はあらかじめ指定席を取っておりました。(結果は、自由席でも良かったぐらいに空いていました)

東京方面へむかっての座席配置は、ご覧の通り。

左列が3人掛け(ABC席)、右列が2人掛け(DE席)ですね。東海道新幹線とは〝逆〟やね。

…でも、東京駅ホームに入線するときの列車の向きも逆、だものな。

だから、この座席配置でいいのかも(?)と思ってみたりしました。

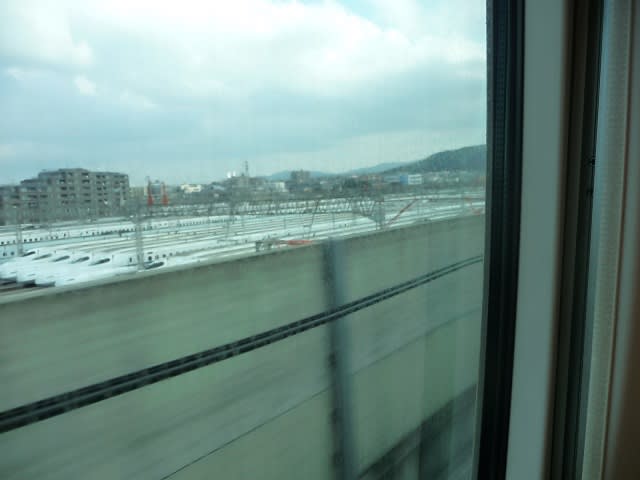

↑定刻に金沢を発車し、北陸新幹線の旅が始まりました。

↑まだまだ〝白さ〟が残っているコンクリートの高架線を、心地よく加速していきました。

高架の壁の向こうに街並みをちらちらと見ながら加速していく感じ-、ほかの新幹線の路線と変わらない乗り心地です。

↑ほんとに、きれいな青空です。

↑座席背面には、テーブルと合わせて、ドリンクホルダー付き。

ドリンクホルダーの下のほうには、コンセント差込口(一口)も付いています。

↑窓側席の乗客用として、壁際(足元)にもコンセント差込口が付いています。

「デジカメの充電器、持って来たらよかったな

」

最近、私のデジカメは、電池(充電)の消耗が早くなってきました。電池、寿命かもしれない。

↑高架の壁の一番上のところが…、透明の板が〝くの字型〟にカクンと折り曲げて設置されている、独特な構造です。

防音対策かな? あるいは、冬場の積雪対策なのかな。

京都の東海道新幹線では見かけない造りですわ。

↑金沢のとなりの駅、新高岡に停車。

もう一度書きますが、私が乗っている「はくたか558号」の停車駅は、金沢から軽井沢までの各駅と、高崎、大宮、上野、終点東京です。

↑新高岡から富山までは、すぐ。

神通川を渡って、富山へ到着です。

↑富山9時44分着。金沢から20分ちょっとでした。

↑富山を発車しました。

コカ・コーラの看板を写したかったのではなく、右側の「富山地方鉄道」という文字に思わず反応して

写した一枚です。

↑富山の街並みの向こうに、連峰がよく見えていました。

↑以前にも当ブログに書きましたが(北陸線・ほくほく線の「特急はくたか」に乗ったとき)、

車窓から眺める立山連峰の風景は、こんな写真で見るよりも、実際に電車内から自分の目で見るほうが断然素晴らしいです

↑ズームしてみた。見るからに険しい雰囲気の山です。

手前から奥へ、山々が幾重にも重なっている様子が分かります。

↑さきほどの富山の駅でも、乗ってくるお客は少なかったです。指定席9号車は、相変わらずガラ~ンとした雰囲気だ。

わが「はくたか558号」の後続列車には、速達便の「かがやき508号」(停車駅:金沢・富山・長野・大宮・終点東京)が控えているので、

富山から長野・東京方面へのお客はそちらへ流れるのだろうな、…と思ってみたりしました。

↑富山の次駅、黒部宇奈月温泉に停車しました。

駅名を平仮名で書いたら「くろべうなづきおんせん」で11文字となり、現在の新幹線の駅では一番字数が多いらしい。(ひらがな書きの場合です)

でも、ここから宇奈月温泉までは、やや距離がありますなぁ

新幹線駅のそばに富山地方鉄道の新黒部駅が設置されていて、宇奈月方面へのアクセスが確保されているようです。

↑このあたりの地形は、険しい峡谷をくぐり抜けてきた黒部川が海へそそぐときに形成された、扇状地なのだそう。

車窓を見ていても、いまひとつ、扇状地っぽい感じが読み取れなかったけれど。(たった一回眺めただけではねぇ…)

グーグルアースとかの衛星写真で見ると、谷を抜けてぶわーっと扇形に広がって海へ達している様子が、よくわかります。

↑黒部宇奈月温泉を出てしばらく走ると、トンネル区間に入りました。ここから断続的に長いトンネルが連なっていました。

「これで一気に、糸魚川まで結んでしまうのだな」

昔から北陸道随一の難所として知られてきた「親不知」の地も、北陸新幹線はトンネルで通り抜けてしまいます。

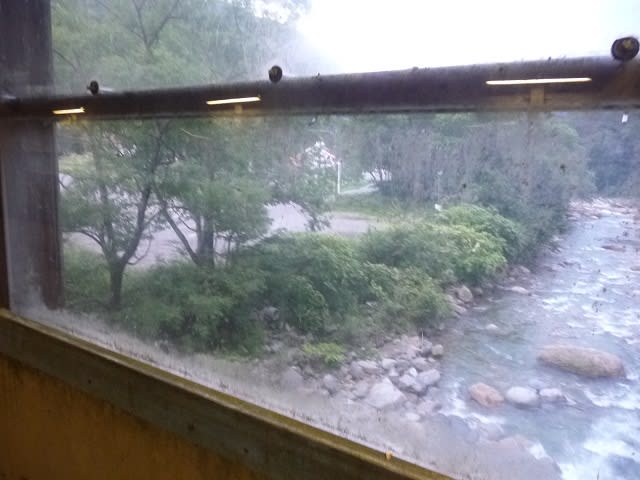

↑連続トンネルの区間を抜けて、糸魚川の町へ。

姫川の流れがきらきらと輝いていて、きれいでした

↑糸魚川付近では、北陸新幹線の車窓にも海(日本海)が見えます。

きょうは、空も海も穏やかです。

↑糸魚川に停車。

ここでは、同時刻に対向の「はくたか553号」(金沢ゆき)と出会うダイヤです。お互い定刻運行で なにより

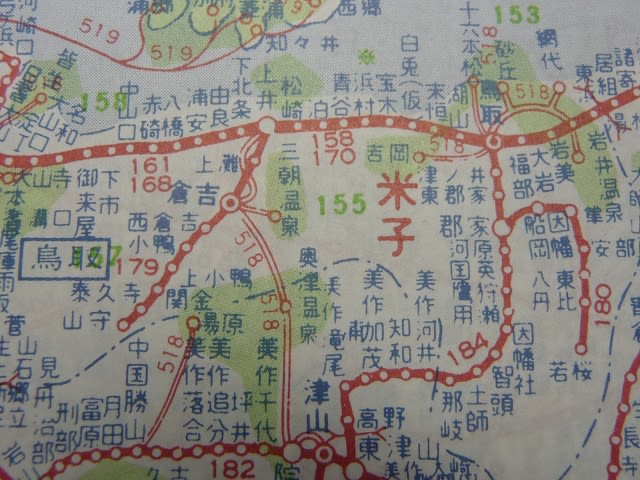

↑糸魚川から高崎へ向けて、新幹線のルート図。

富山県側から、海沿いの糸魚川を経て長野方面へ回り込んでいくので、新幹線路線ながら大きく迂回したルートを描きます。

糸魚川と上越妙高は新潟県内にあり、飯山・長野・上田・佐久平・軽井沢は長野県内にある駅です。

長野県の新幹線駅って、数が多い

↑糸魚川を発車。

行く手には、まだ山々が連なっています。

↑まもなく、上越妙高(じょうえつみょうこう)に着きます。

↑上越妙高に停車。

JR西日本管轄の北陸新幹線は、この駅まで。 この先はJR東日本管轄の北陸新幹線です。

ホーム駅名標など、旅客案内の表示類は〝東日本仕様〟ですね。上越妙高の駅自体はJR東日本の管轄なんやね。

私は「妙高」という地名を聞くと、信州(長野)を連想してしまうのだけれど、地域区分としては「妙高」は新潟県の地名なのですね。

例えば、妙高山という山は、長野県ではなく新潟県にある山なのだそう。

◇ ◇ ◇

さて、これで、JR西日本の北陸新幹線には乗車完了しました。 きょうの大きな目的は、果たせました

目標を達成したので、ここ上越妙高で新幹線を下車してしまうのも一手ではあったけれど…。

上越妙高で下車し、新潟ゆきの特急電車「しらゆき」に乗り換えて柏崎を目指して、未乗線の越後線・弥彦線に乗ってしまうのも悪くないな…、とか。

「

どうしようかなぁ

」と、出発前には思案をしました。

結局、越後線・弥彦線は先送りにして、今回は北陸新幹線に徹することに決めました。

このまま「はくたか558号」をキープして、上越妙高から高崎へ、JR東日本区間の北陸新幹線にも乗ってしまおうと思います。

「…っていうか、この記事の冒頭から、きょうは北陸新幹線で高崎まで乗り通しますって、書いていたやろが?」

↑上越妙高を発車。

乗り心地は別に変りませんが(

)、JR東日本区間に入り、新潟県から長野県へと進んでいきます。

この先で、またまた長いトンネルに突入しました。

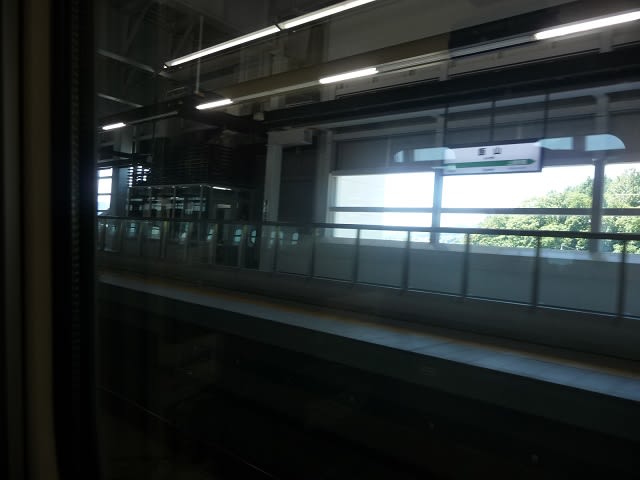

↑飯山(いいやま)に停車。

旧信越本線のルートからは外れる形で、北陸新幹線は飯山経由で長野へ結ばれています。

新幹線の駅ができて、飯山へのアクセスが便利になりましたね。

↑善光寺さんの名前が、幾度も字幕で表示されていました。

きっぷだったか旅行商品だったかの宣伝メッセージだったと思います。

↑新幹線の車両基地が見えました。

もうすぐ長野に着きます。

↑ビルなどが建て込んできました。この車窓から久しぶりに見る、都会の雰囲気

↑長野へは10時48分に到着。 金沢から長野まで、各駅に止まって約1時間半かかりました。

この列車は長野駅で12分間ほど停留し、後から追い上げてきた「かがやき508号」東京ゆきに先を譲りました。

言うなれば、近鉄大久保で、京都ゆき準急が急行と接続して道を譲るのと一緒ですわ。 (

例えが局地的すぎるし

)

↑12分間停車を終えて、11時ちょうどに長野を発車。

長野から先(高崎方面)は、いわゆる長野新幹線(長野行新幹線)として先行開業していた区間なので、新幹線も〝馴染んで〟います。

↑長野の次駅、上田に着きます。

駅へ着く直前に、こちらへ向かってくる高架線路を発見

上田電鉄別所線ですね。画面左端に見えている高架上の構造物が、上田電鉄の上田駅。 壁面に〝丸窓〟が再現してあるみたい?

↑上田に停車。

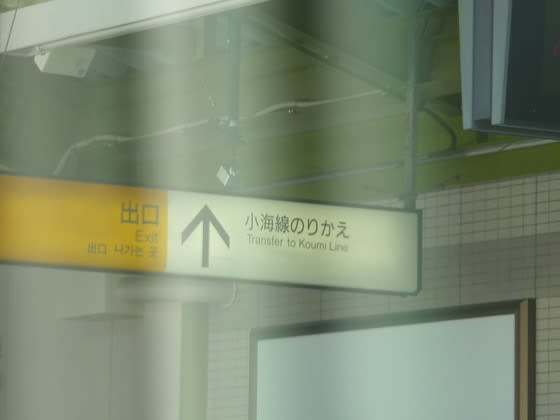

↑佐久平(さくだいら)に停車。

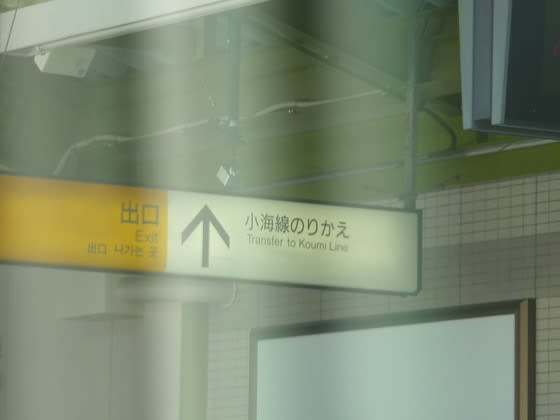

↑佐久平は、小海線(こうみせん)への乗換駅。

↑ひと駅区間が10分程度です。 10分走っては駅に止まり、また10分走っては駅に止まり…。

↑軽井沢に停車。 この駅のホームには、転落防止柵が設置されていません。

さすが名立たる避暑地・観光地

ここから乗り込んできたお客は、けっこう多かったです。

↑軽井沢を発車すると、またトンネル。

地形的には、碓氷峠を越えて群馬県へ向けて〝急降下〟していく区間です。

新幹線はトンネルを突っ走るだけなので、峠道の険しさは皆目伝わってきませんけれども。

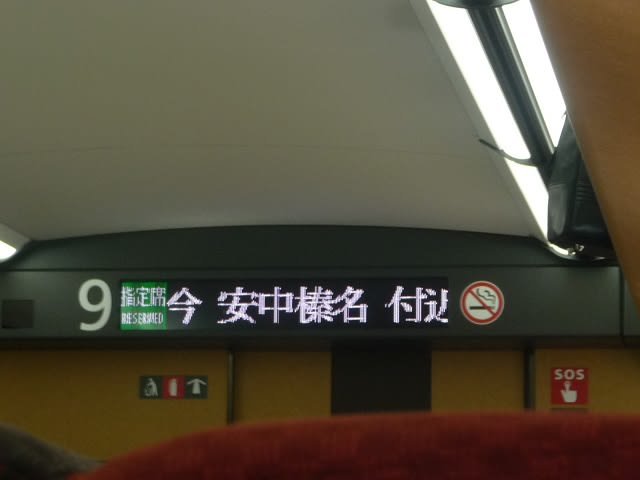

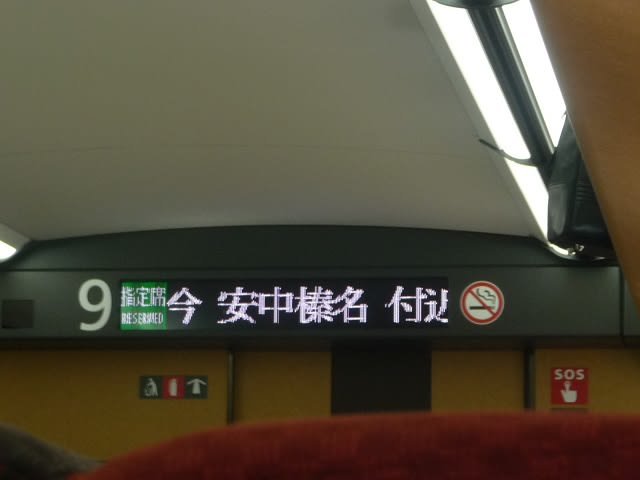

↑難なく群馬県に入って、この列車の初めての通過駅-安中榛名(あんなかはるな)駅を駆け抜けました。

↑「安中榛名〝付近〟」 …と表示されるところが、JR東日本の新幹線やね~

↑ここまでずうっと続いてきた山並みの気配が失せて、大きく広がる街並みが見えてきました。

まもなく、高崎に到着します。

↑上越新幹線の線路に寄り沿って、高崎駅へ進入。

↑定刻11時47分、高崎に到着。

列車は東京ゆきですが、私はここで下車。

↑東京へ向けて出ていく「はくたか558号」をお見送り

金沢から高崎まで一気に乗り通しました。これにて、北陸新幹線への乗車完了!とします。

↑高崎駅前のようす。

北陸新幹線に乗り終えたので、未乗線に乗るという分野では、きょうの目的は達成済みとなりました。

高崎到着が11時47分ということで、まだお昼ですから、このまままっすぐ京都へ帰るのはモッタイナイ!

…ってことで、以下、おまけツアーとして、「午後の部」は高崎周辺にある鉄道の名所を訪ねてみようと思います。

↑再掲。

いま、京都から高崎まで乗ってきました。

高崎で途中下車して、このきっぷは一旦封印。 おまけツアーで高崎周辺に滞在中は、別途きっぷを買って行動します。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

おまけツアー (高崎駅 途中下車のひととき)

↑古くから信越本線の名物駅弁のひとつだった、「峠の釜めし」(横川駅)を食べに行ってきました。

久しぶりに横川駅まで電車に揺られて、〝現地〟で釜めしをいただいてきました

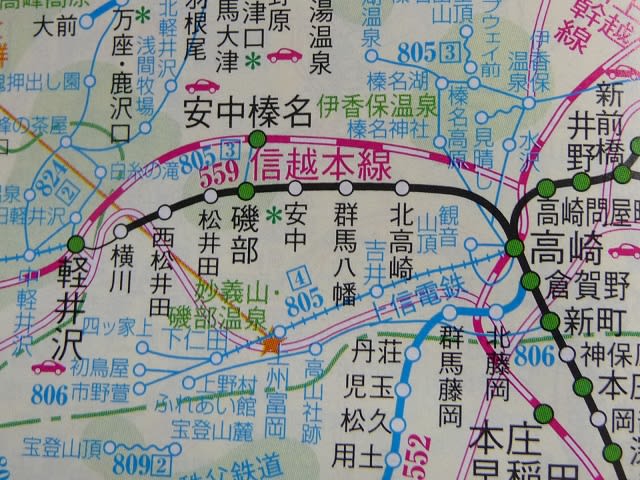

↑高崎から横川まで、現在も運行されている信越本線の路線です。(このほか、新潟県内の 直江津~新潟間にも信越本線は運行中です)

↑高崎から30分ほどで、終点の横川(よこかわ)に到着。

↑峠の釜めしは、「おぎのや」さん。

駅の中にも売店があるんやね。

↑横川の駅前に「おぎのや」本店があります。(画面左奥の白い建物が、横川駅)

歴史が感じられるお店建物です。店内で、峠の釜めしを買って、食べることができます。私もこのお店の中でいただきました。

久しぶりに食べた釜めし、あたたかくて美味しかったです

↑峠の釜めしは、ひとつ1000円です。

横川駅のすぐそば

「碓氷峠 鉄道文化むら」を見学しました

↑横川駅のすぐそばにある施設なので、立ち寄らないわけにはいかないと思い、見学してきました。

碓氷峠の急勾配に挑み続けてきた鉄道輸送の歴史を伝える、鉄道展示施設です。

↑旧信越本線の特急列車に使われていた、189系特急の先頭車両。

「碓氷峠鉄道文化むら」の園内には、たくさんの実物車両が 屋外展示されています。

↑一部の展示車両は、車内への立ち入りも可能。

これは、上の画像の189系特急車両の車内。(立ち入ると、密室感がハンパなく、もわ~っ

と暑かったです)

できれば…、営業運行していた頃のように、座席カバー(枕カバー)を付けた状態で保存展示してもらえたらなぁと思いました。

まあ、立ち入り自由で一般公開すると、盗難とかイタズラされる恐れが付いて回るんだろうけれど

↑同じく、189系展示車両の、運転室 内部のようす。ここも立ち入り(見学)可能でした。

座席の向こう側の壁に、灰皿が付いているのが見えます。運転席に灰皿が付いているっていう…

国鉄時代に造られた車両は、そういう設計だったんやね。

↑碓氷峠の急勾配に挑んだ、昔のアプト式機関車ED42型、1号機。

↑勾配区間のラックレールと噛み合う構造だった「歯車」も見えるように、展示されています。

↑アプト方式が廃止されたのち、碓氷峠で活躍したEF63形電気機関車。 左端は、特急電車189系あさまカラー車。(塗装の劣化がちょっと…

)

↑こういう気動車、とても懐かしいです。

屋外での車両展示は、雨ざらしになるので、どうしても塗装の劣化や車体の傷みが進みやすいね。

だけど、やっぱり、鉄道車両は太陽の光の下で見るのが、かっこいいと思う。

↑この日は、キハ20の車内も開放されていて、立ち入り見学が可能でした。

↑寝台車両も、立ち入り見学が可能でした。

オハネ12形。3段式B寝台の車両。

↑3段ぶんの寝台を展開した状態。 下段・中段・上段の3段ベッド。

画面の一番上のところは黒く影になっているけれど、これが上段。ここにもひとり、寝られます

天井裏みたいな領域だけどね。

↑車端部には洗面所。

3器の洗面台が並んでいるのが、寝台車両らしいところです。 そして、この間隔の狭さね…

↑洗面台のところは、すりガラスの窓になっていたんやね。外からは見えません。

窓の上とか横に「鏡」が取り付けてあります。わかりますか?

乗客は、洗面台を利用しつつ、この鏡を見て、身支度を整えたというわけですね。

こういう鏡の取り付け方、すごいよなぁ。 隔世の感を禁じ得ない、というやつですわ。

↑園内をぐるっと一周する豆汽車がありましたので、私も乗ってみました。(乗車料金が必要です)

↑私は、園内に1時間半ぐらい滞在して、ゆっくりと見学しました。

屋外展示の車両をたくさん見ることができて、有意義でした。車体塗装の劣化が、ちょっと気になりました。

横川駅から 軽井沢駅へ、JRバスで移動

↑次は、横川駅前を15時ちょうどに出るJRバスに乗り、山道を登って碓氷峠を越え、軽井沢駅まで移動しました。

横川から信越本線の電車で高崎へ戻っても良かったんだけど…、せっかくここまで来たので、碓氷峠の山々も見ておこうかなと

JRバスで軽井沢駅へ着いたあとは、寄り道や見物は無しで、次の新幹線「あさま号」に乗って高崎へ戻りました。

↑軽井沢にて。15時55分発「あさま622号」東京ゆきが入ってきました。

自由席車両に収まって、高崎まで戻りました。 軽井沢からの乗車も多くあって、自由席はほぼ満席の混雑でした。

↑16時14分に高崎へ到着。

発車していく「あさま」を見送りました。 高崎駅で新幹線を見送るのは、きょう2回目

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

再び高崎駅へ戻ってきたけれど、

おまけツアーは、まだ続く!

↓続いては、こちら

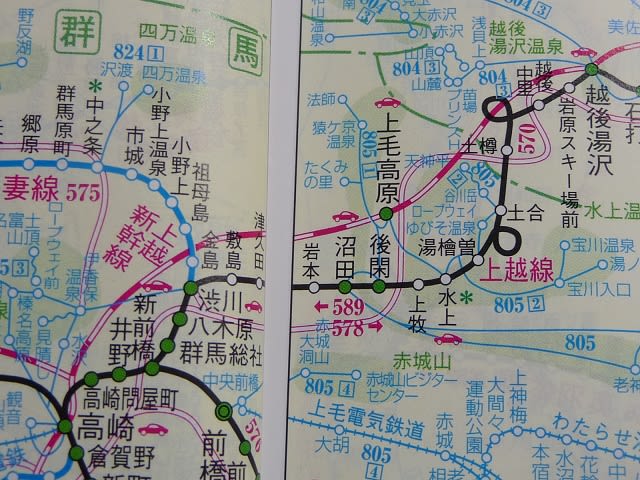

↑こんどは、高崎から「上越線」に乗って移動します。

高崎から渋川、沼田、水上を過ぎて、その先に「土合」(どあい)という駅があります。

目指すは、その土合駅です。

↑高崎16時32分発・水上ゆきに乗り込んで、移動開始。高崎から水上まで、約1時間です。

↑水上17時36分着。

ホームを移動して、接続の長岡ゆき列車に乗り換えました。

車体にピンク(とイエロー)のラインを巻いた、新潟エリア配備の新型電車E129系。

↑水上は「みなかみ」と読みます。

ひとつ前の駅は上牧で「かみもく」、そして次の駅は湯檜曽で「ゆびそ」と読みます。

どれも独特な読み方やね。

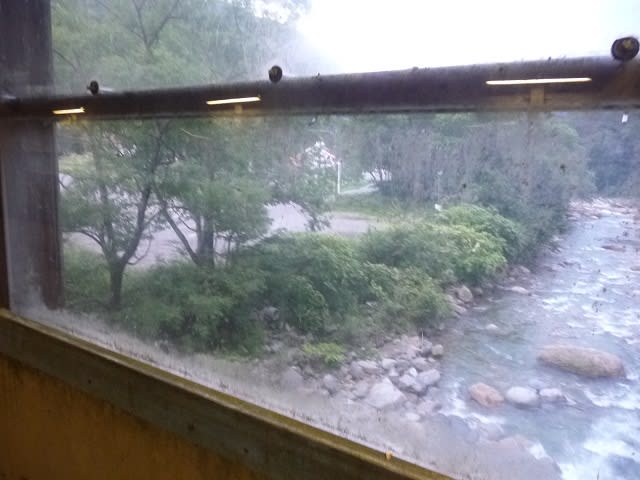

↑17時48分に水上を発車しました。 土合駅までは2駅で、所要約10分。

いよいよ日が暮れてきました

山間なので、余計に早く、暗くなっていくような気がします。

「明るさよ…、もうちょっとの間、頑張ってくれ

」

↑湯檜曽(ゆびそ)に停車。 トンネルの中にある駅です。

このトンネルが「新清水トンネル」というのだそう。全長13.5km。 上越線の〝下り線〟のトンネルです。

↑湯檜曽を発車すると、次が土合です。

列車はずうっとトンネルの中を走り続けます。

↑土合に着きました。 下車して、発車していく電車を見送りました。

ここもトンネルの中の駅。 湯檜曽の駅から、ずうっと「新清水トンネル」の中なのです。

改めまして、旅行日は8月31日でした。

さきほど、水上の駅で列車を乗り換えたときは、外気温はまだまだ高い(暑い)と感じましたが、トンネル内の土合駅ホームに降り立つと、

明らかに〝冷~んやり〟と感じました。

トンネルの中って、こんなに涼しいものなんやね

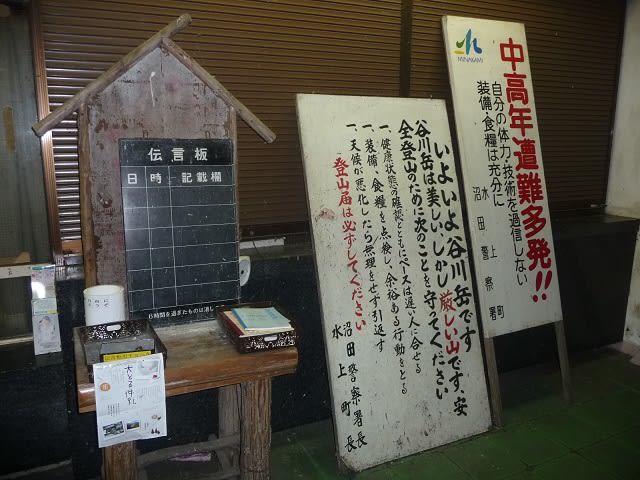

↑土合駅、下り線ホームの駅名板。

↑それでは、出口(出札口)へ向かいましょう。

頭上の黄色い看板に「出口」の方向が示されています。

↑階段…

どこまで続いてる

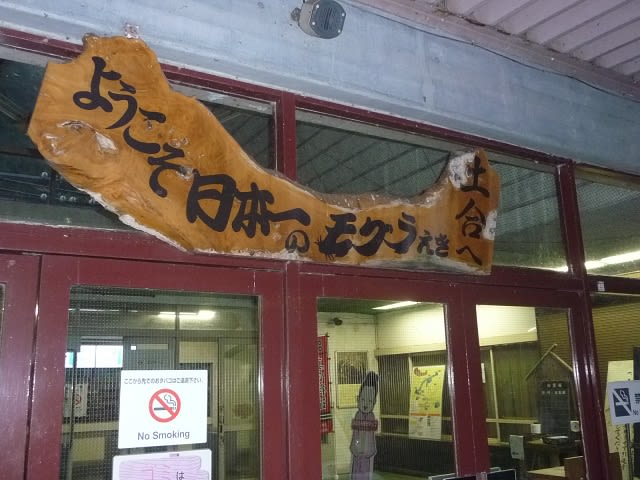

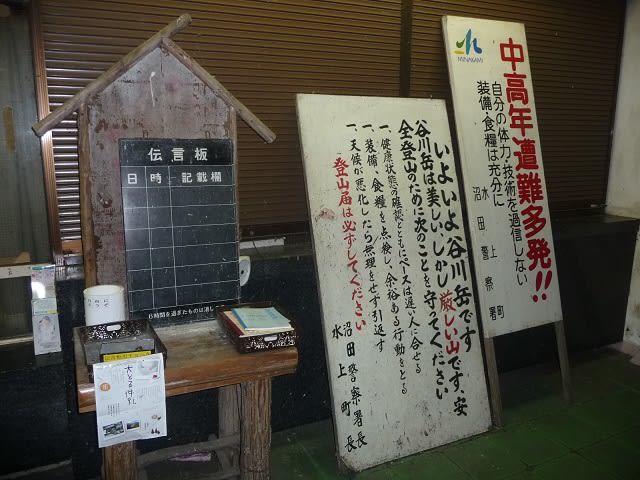

↑これが、ほかの駅には無い、土合駅だけの特徴です。

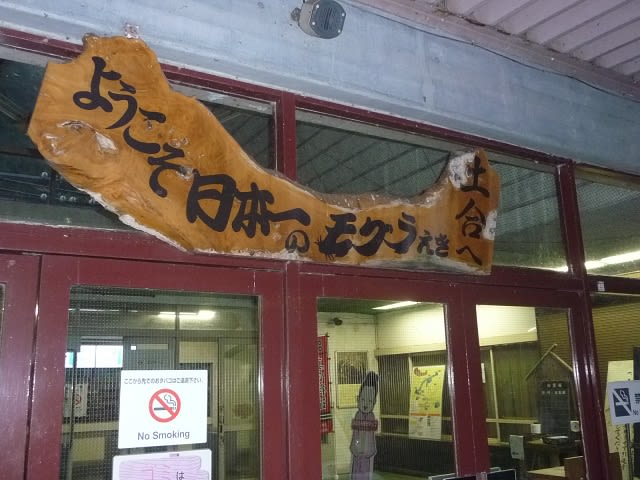

「日本一のモグラ駅」と、紹介されています。

新清水トンネルの中にある下り線ホームから改札口までは、長~い階段を登らなければ到達できないんです。

『改札口までの所要時間は、約10分要します』って、書いてあるね。

↑私は、この駅へ降り立ったのは今回が初めて。

改札口まで10分かかるという この階段を一度歩いてみたいと思い、きょうのスケジュールに盛り込みました。

↑階段もトンネルの中なので、ただただ殺風景です。

途中、何か所か、踊り場にベンチが置いてありました。休憩用やね

↑デジカメのフラッシュを焚かずに撮影。

この画像のほうが、現場の明るさを忠実に再現できていますわ。

フラッシュを焚くと、周囲が〝真っ暗け〟に写ってしまう。

↑462段目に到達したところで、うしろを振り返り、いま登ってきた階段を見おろす。

この階段の一番下に、下り線ホームがあるわけです。

ほんまに、すごい階段やね。 改札口と下り線ホームを結ぶ「通路」に過ぎないんだけど、ほかでは見られない光景です。

↑トンネルから〝外〟へ出てきました。

改札口までは、もう少し通路が続いていました。

↑突き当りに見える階段が、ラストです

↑通路の窓には、三角屋根の駅舎も見えてきました。 土合駅の駅舎です。

↑下り線のプラットホーム面から数えて「486段目」です。これで、階段はおしまい。

「登り切ったぞ

正直、疲れたー

」

↑改札口に着きました。(但し、改札は無人)

下り線ホームから、確かに10分ほど要しました。

↑駅前へ出てみました。

三角屋根が印象的な、独特の駅舎です。

↑土合駅での滞在時間はわずか。

上り電車(水上ゆき)の時刻が近づいているので、私も上り線ホームに出て、待機。

下り線ホームは地中深くのトンネル内に設けられているのに対し、上り線ホームは 駅舎のそばに設置されています。

↑土合18時18分発、水上ゆきがやってきました。

土合は無人駅なので切符が買えません。車内で車掌さんが乗車券発行を取り扱ってくれます。

↑水上で高崎ゆき115系電車に乗り換えました。

すっかり日も暮れて、あとは京都へ帰るだけです。

↑19時37分、高崎に到着。

これにて、きょうお昼ごろから延々と続いてきた「高崎駅での途中下車」を終わります。

ここからは新幹線の旅に戻ります。

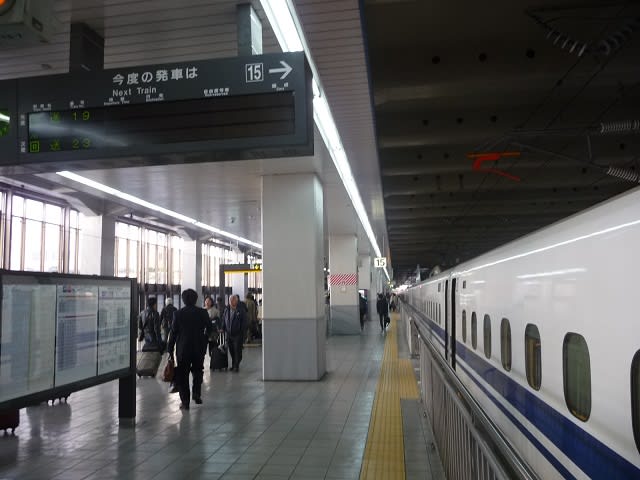

↑高崎駅の新幹線ホームにて。

向かいのホームに、新潟ゆき「Maxとき」が〝重連〟で入ってきました。

私は、高崎19時59分発の「あさま628号」で東京へ向かいました。

↑東京からは、21時10分の「のぞみ」で京都へ帰還。

長い一日でした。いろいろな所を訪ねました。楽しかったです。

バンコク(タイ)旅行の思い出です

バンコク(タイ)旅行の思い出です

と滑走路に着地したのがこの時刻。

と滑走路に着地したのがこの時刻。

)

) とした空気に身を包まれました。やや湿度もあるような空気。

とした空気に身を包まれました。やや湿度もあるような空気。 「おおっ、暖かい

「おおっ、暖かい 」

」 「飛行機を降りた瞬間に 日本との気温差で自分の体がビックリ

「飛行機を降りた瞬間に 日本との気温差で自分の体がビックリ してしまうのではないか?と予想していたけれど…、案外、冷静だった」

してしまうのではないか?と予想していたけれど…、案外、冷静だった」 「気温の違いに、驚かなかったの?」

「気温の違いに、驚かなかったの?」 「『あっ

「『あっ やっぱり、暖かいね

やっぱり、暖かいね 』っていう、サクッとした受け止めでした」

』っていう、サクッとした受け止めでした」 「『うぉぉりゃー

「『うぉぉりゃー やっぱ、暑いぜぇぇー

やっぱ、暑いぜぇぇー

』みたいな、魂の叫びは…?」

』みたいな、魂の叫びは…?」 「そういうの、無かった

「そういうの、無かった 」

」

ホントに、そんな簡単な設定だけで大丈夫なのか? ちゃんと、海外でもスマホ使えるのか!?)

ホントに、そんな簡単な設定だけで大丈夫なのか? ちゃんと、海外でもスマホ使えるのか!?)

)、なにぶん、私は25年ぶり2回目なので

)、なにぶん、私は25年ぶり2回目なので

)

) 「おいしい

「おいしい ビールおいしい

ビールおいしい 」

」

激辛じゃなく、適度でした。これはおいしかったです。

激辛じゃなく、適度でした。これはおいしかったです。 「〝つづく〟って、なんだ

「〝つづく〟って、なんだ

」

」

宿泊は、三朝温泉(みささ)の旅館でした。

宿泊は、三朝温泉(みささ)の旅館でした。

めでたい

めでたい

」

」 ダンポポ聖地、広電西広島駅で写してきた電車の画像です。

ダンポポ聖地、広電西広島駅で写してきた電車の画像です。

)

)

ダンポポ思い出の宝箱) (←

ダンポポ思い出の宝箱) (←

こんなおっさんが、ひとりでブツブツ言いながら触ってたら、アブナイやろ」

こんなおっさんが、ひとりでブツブツ言いながら触ってたら、アブナイやろ」

琥珀色も少々…

琥珀色も少々…

、この時刻、小牛田駅前の雨はほとんど止んでいました。

、この時刻、小牛田駅前の雨はほとんど止んでいました。

宮脇俊三著『終着駅へ行ってきます』の中から、「女川(石巻線)」の章より、引用します。

宮脇俊三著『終着駅へ行ってきます』の中から、「女川(石巻線)」の章より、引用します。