写真紹介します。

明石 菊水 そごう西神店の基本情報

住所:神戸市西区糀台5-9-4 そごう西神5F TEL:078-992-3322

料理ジャンル:鮨

公式HP:http://www.a-kikusui.co.jp/

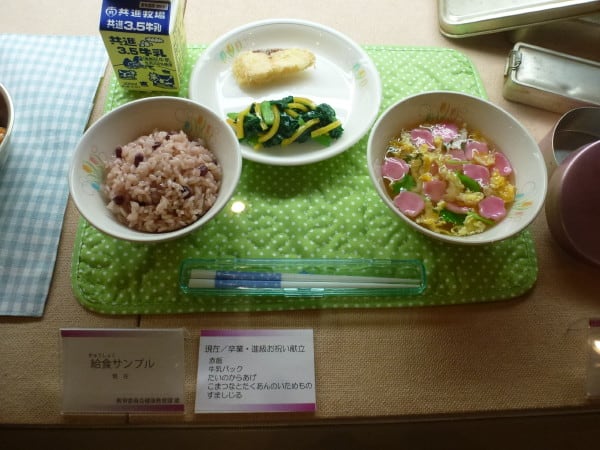

上の写真は当日いただいたお寿司のセットです。 1,500円(税抜)

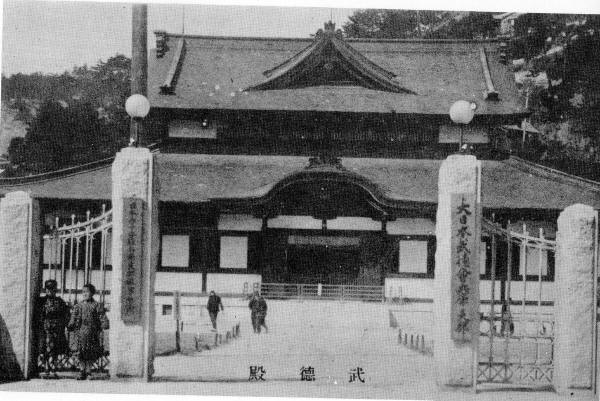

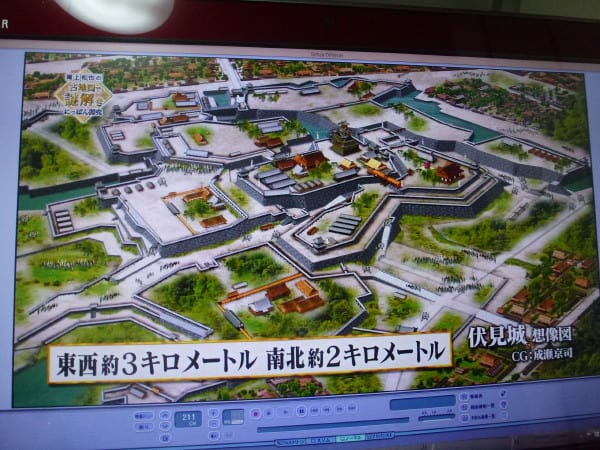

BS11で放送の「尾上松也の古地図で謎解き!にっぽん探究」を2月9日(日)に

観た。内容は「京都・城に秘められた権力者たちの思惑」であった。

番組中に幻の伏見城と言われていた指月城が2015年6月に石垣が発見された

ことが紹介されました。

これを機に、もぼろしの伏見城(指月城)について番組で紹介された内容を

中心に写真紹介します。

番組では山田邦和 同志社女子大教授が解説されていました。

これから紹介する写真は特記のないものは上記番組によります。

調べて見ると伏見城跡(指月城)の発掘調査は(有)京都平安文化財により

2015年4月13日から7月13日まで行われました。

また現地説明会は2015年6月20日に行われ36mに及ぶ石垣の跡が公開されました。

現地説明会資料については下記サイトで見れます。

http://iseki-hakktsu.com/investigation/index22.html

発掘現場はライオンズマンションの建設現場で所在地住所は

京都市伏見区桃山町秦長老176-6

上の写真が発掘の様子を示したもので南北方向に36mの石垣が出土した。

同時に5mから7m幅の堀跡も確認されました。

出土した石垣は1,2段で高さ約0.5~1m 奥行2m もとは3段であったとされる

上の写真も発掘現場。

ここで指月城-木幡城の建設過程を関連事項とともに整理しておきます。

文禄元年(1592) 8月20日 伏見指月の地に秀吉の隠居屋敷建設を始める

文禄2年(1593) 8月 秀吉室浅井氏(茶々,淀殿)大坂城で秀頼を生む

9月 秀吉 指月屋敷に移る

文禄3年(1594) 1月3日 指月屋敷を拡張,新営を計画する。3月7日着工

3月20日 淀城を壊し、指月城に移す。

8月1日 指月城が完成、秀吉も移住

文禄4年(1595) 7月15日 関白豊臣秀次が自害。その後聚楽第を破壊、

その資材を指月城に運ぶ。

文禄5年(1596) 閏 7月13日 京都・伏見に大地震、指月城倒壊(慶長大地震)

(慶長元年) 7月15日 木幡城の建設着手

10月10日 木幡城 本丸が完成

慶長2年(1597) 5月 木幡城 天守閣と殿舎

慶長3年(1598) 9月16日 豊臣秀吉 没

尚木幡城は1600年の関ヶ原の戦いの折、石田三成の軍勢により焼失後徳川時代

1602年に再建されています。1619年に廃城とされた。このとき建物や部材は

二条城、淀城、福山城などに移築された。伏見城の跡には元禄時代ごろまでに

桃の木が植えられて桃山と呼ばれるようになり、やがて伏見城は桃山城あるいは

伏見桃山城とも呼ばれるようになった。

伏見城本丸一帯は、明治天皇の伏見桃山陵が造営され、名護屋丸の南には

昭憲皇太后(明治天皇の皇后)の東陵なども造営された。

伏見桃山城運動公園には、旧伏見城建造物と関連のない模擬天守が建っている

指月城は秀吉の隠居屋敷を改修する形で築城されたことが判ります

(秀頼の誕生が大きく影響していると思われる)

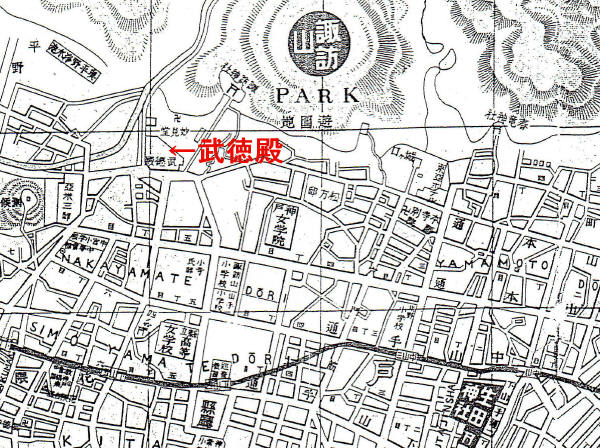

上の写真は大成京細見絵図 洛中洛外町々小名(1868)に表示された指月山と

木幡山城の位置

11世紀の初め、藤原頼通の第四子橘俊綱が、指月森附近に伏見山荘を建てて

います。その後伏見山荘は持ち主が変わり14世紀に伏見殿となった。

上の写真は2015年6月19日付け京都新聞の切り抜き

上の写真は出土した金箔瓦。

上の写真は指月城と伏見に形成された城下町。

伏見には今でも昔の名残を残す名前が残っています。

上の写真は指月城の推定図

関連サイトなど:

神戸新聞 2015-6-18

神戸新聞 2015-6-19朝刊

神戸新聞 2015-8-7夕刊

それでも指月伏見城はあった 森島康雄 著

伏見城発掘調査 第214回京都市考古資料館文化財講座

太閤堤 宇治川右岸で発見 REV1

指月城及び周辺には大和国比曾寺から移転した三重塔(園城寺に現存)や

直江兼続が掘削したというお舟入や観月橋があります。

http://kichinosuke-kai-dog.blogspot.jp/2012/06/blog-post_30.htmlより

伏見はわが生まれ故郷宇治の時代に買い物に行った記憶もあり

観月橋の名前も懐かしく思います。

以下は2021年12月2日に追記

伏見城(指月城)跡発掘調査の現地説明会へ行ってきました

豊臣秀吉が築いたあと慶長大地震(1596)で倒壊し、「幻の城」