2021年10月1日にNHK BS3の番組池内博之の漂流アドベンチャー 「黒潮に乗って奇跡の島へ」

という2016年に放送された番組の再放送を視聴した。番組内容は下記の通り。

世界有数の大海流・黒潮。その先に奇跡の島がある。その名は現在の鳥島、水も木もない無人島で火山島だが、江戸時代、多くの難破船が黒潮に流されて漂着。漂流者の中には20年も生き延び、生還した者もいる。漂流民はどのような体験をし、何を思ったのか?彼らを生き延びさせた島の秘密とは?俳優の池内博之が、漂流記を手がかりに、実際にヨットで黒潮の流れに乗り、その島を目指す。

本ブログでは上記番組でで紹介された土佐の漂流民、野村長平(無人島長平)について

書いて行きます。まず、野村長平について概略を知るために下に添付の動画で概要を

掴んでいただきたいと思います。以下に示す写真で特記がないものは全て上述の番組による。

長平ものがたり

【ゆっくり解説】あだ名は無人島!日本のロビンソンクルーソー、野村長平とは? ~鳥と共同生活してサバイバル

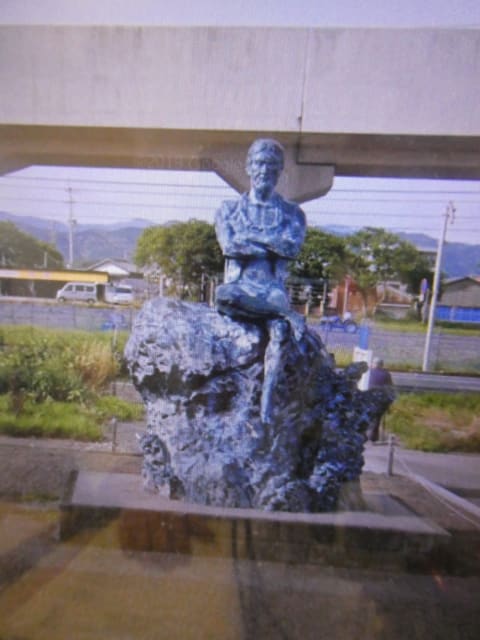

最初に野村長平(1761-1821)の生まれ故郷、赤岡村(現在の高知県香南市)に

長平の墓石が国道55号線沿いに現存し、さらに銅像風モニュメント(FRP製)が建立され

ていますのでGoogleストリートビューより写真紹介します。

設置場所は土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線の香我美駅前です。

上の3枚の写真は長平の墓石と銅像風モニュメント(FRP製)遠景及び近景

地元では「無人島長平」として親しまれ、生還200年の1998年、香我美駅近くに

長平の像が設置されました。野村長平は12年4か月の無人島での生活を生き残り

故郷に帰還した。

出典:Googleストリートビュー

高知新聞が上述の銅像風モニュメントに関する記事を報道されていますのでリンク

させていただきました。

無人島長平像、没後200年で新装 香南市民ら修復|高知新聞 (kochinews.co.jp)

土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線の香我美駅の住所:高知県香南市香我美町岸本329-1

Goo地図を添付しておきます。

上の写真は野村長平(無人島長平)が3人の仲間と共に漂着した鳥島の位置を示したもの

出典:成美堂出版「今がわかる 時代がわかる 日本地図」 2005年版 Page135

鳥島の南にある孀婦岩(そうふがん、そうふいわ)については前にブログ記事を書いています。

孀婦岩(かっては日本の最南端であった) - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

野村長平は天明5年(1785年)1月30日、土佐藩赤岡村(現在の高知県香南市赤岡町)から

田野(現在の高知県田野町)へ300石船(松屋儀七所有、長平は舵取り)で飢饉で苦しむ

人民を助けるための御蔵米を運搬した帰路に、船が土佐沖で嵐(冬の大西風、シラ)に遭遇、

舵・帆柱を失って漂船となり漂流した。漂船は室戸岬を越えて黒潮に乗ったと推定され、

12日後に当時無人島であった伊豆諸島の鳥島に漂着した。

現在、兵庫県立図書館から借りて読んでいる吉村昭 著『漂流』新潮社、1976年には

源右衛門(水主頭)以下、野村長平(舵取り)、音吉、甚兵衛が乗り組んでいたと記載。

漂着後2年以内に相次いで死亡し、野村長平のみ生き残り無人島での単独生活を強いられる。

鳥島での主な食物はアホウドリの肉と卵、それに少量の海産物であり、長平の漂着から

3年後の天明8年(1788年)1月29日に大坂北堀江の備前屋亀次郎船の11人が鳥島に漂着し

大坂船の漂流者と合流する以前は火打石を持たなかったため、それらを生で食した。

またアホウドリの肉を乾燥して保存し、これをアホウドリの不在期間(春の巣立ちから

秋の営巣まで)の主な栄養源とした。水は雨水を水源とし、これを多数のアホウドリの

卵殻などに蓄えた。長平は一日に飲む水の量をアホウドリの卵殻で作った容器1個分と

決めていたという。アホウドリの羽を縫い合わせて敷物や衣服を作り、脂肪を灯油に用いた。

月を観察して三日月を見た回数から年月を把握した。

上の写真はアホウドリの羽で作製した服 天明5年土州赤岡長平漂流記より

上の2枚の写真は野村長平が乗り組んでいた和船の概略図と模型

上の2枚の写真は親潮の流路と海流の動きを示したもの

上の写真は初期の漂流経路を示したもの(右下の地図に記載)

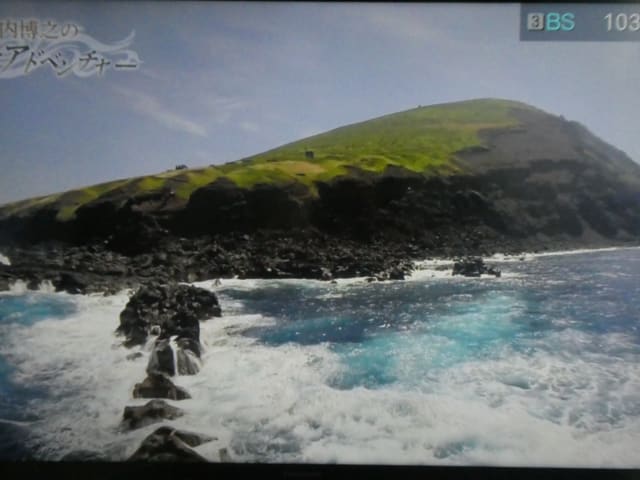

上の2枚の写真は現在の鳥島(現在は無人島です)

上の写真は土佐沖で長平が乗った300石船がシケで破壊されて行く様子を綴ったもの

天明5年土州赤岡長平漂流記より

上の2枚の写真は天明5年土州赤岡長平漂流記に記載された文章で完全に制御不能となった

漂流船の乗組員は神仏に祈る他すべが無かった。

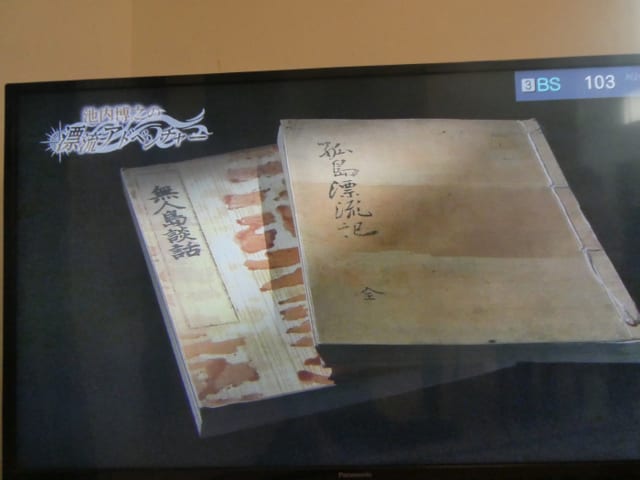

上の2枚の写真は漂流記の表紙

上の写真は天明5年土州赤岡長平漂流記の中にみられる長平の字

上の写真は天明5年土州赤岡長平漂流記に記載の文章

以下の文章はWikipedia(一部加筆)よりの引用です。

無人島脱出への準備

長平の漂着から3年後の天明8年(1788年)1月29日に大坂北堀江の備前屋亀次郎船(850石船)の11人(船頭の儀三郎、水主の久七、吉蔵、市之丞、長兵衛、清蔵、忠八、三之助、松兵衛、由蔵、五兵衛)が鳥島に漂着、さらに2年後の寛政2年(1790年)1月末頃に日向国志布志の中山屋三右衛門船(100石船)の6人(船頭の栄右衛門、水主の甚右衛門、八五郎、総右衛門、善助、重次郎)が漂着した。この時点で鳥島の無人島生活者は長平を含めて18名となった。鍋釜・大工道具も揃った。彼らは長平と大坂船・日向船の船頭(儀三郎、栄右衛門)の3名をリーダー格として共同生活を送り、食料確保の他、住居や道の整備、ため池の工事などを組織的に行った。しかし、精神的な影響や栄養(ビタミン類と思われる)不足などで、漂着者のおよそ3分の1は死亡していった。

18名のうち、1789年から1793年の間に4名(大坂船の五兵衛、忠八、薩州船の総右衛門、善助)が死亡した。漂着から数年が過ぎても島の近傍に一隻の船影も見られないことから、長平らは、船を作って鳥島を出ることを1792年頃に決意した。鍛冶や船大工の経験者がおり、志布志船から回収した工具やかつての漂流者が残した船釘、自作のふいごで古い船釘や錨を溶かして製造した大工道具を造船に用いた。船の素材には流木を、帆には衣類を用いた。造船中の船が波にさらわれることを防ぐために小高い丘の上で作業を行っていたため、そこから海岸までの経路の障害物となっていた複数の岩をノミなどで削って幅5メートル弱の道を造り、島の北東部の海岸から長さ約9メートルの船を海に降ろした。この時点で、造船を決意してから5年を経過していた。

長平らは、のちの漂着者の便宜を図って、自らの遭難の経緯と造船について記した木碑、生活道具、ふいご、火打石、船の模型などを洞穴の中に納めて標識を立てた。

13年ぶりの帰還

生存していた漂着者14名全員が船に乗り込み、寛政9年(1797年)6月8日に鳥島を出港した。数日の航海で青ヶ島を経て、無事八丈島に辿り着いた。長平にとっては12年4ヶ月ぶりの社会復帰であった。一行はこの地で伊豆の国代官所(幕府直轄)の調べを受けた後、幕府の御用船で江戸に送られた。江戸での本格的な調べ(勘定奉行所および土佐藩邸)が済むと一行は解散し、それぞれ帰路に散った。これらの調べの記録は後世に残った。

長平は1798年(寛政10年)1月19日に土佐へ帰還した。この時、地元では長平の13回忌が営まれていた最中であったという。土佐への帰還の際、年齢は37歳であったが、土佐藩から野村姓を名乗ることを許された。その後、野村長平は各地で漂流の体験談を語って金品を得るなどし、また妻子にも恵まれ、60年の生涯を全うした。帰還後につけられた「無人島」という彼のあだ名は、墓石にも刻まれた。文政4年(1821)4月8日没、享年60歳。

2021年10月22日(金)14:00のNHK Eテレ高校講座「日本史」で江戸時代の

主な漂流民について漂流年と名前を一覧にした資料がありましたので添付しました。

(下の写真)1785年に野村長平の名前が見えます。

関連サイト

1)https://www.city.nankoku.lg.jp/download/?t=LD&id=3269&fid=18702

2)ナスDが紹介した江戸時代の超人“野村長平”にバイきんぐ小峠が終始爆笑「来年の大河ドラマとかでやってくれないかな」 | バラエティ | ABEMA TIMES

3)「無人島長平」と呼ばれた土佐の男、その2。 | レキオ島唄アッチャー (fc2.com)

4)「無人島長平」と呼ばれた土佐の男、その1。 | レキオ島唄アッチャー (fc2.com)

5)野村長平 - 無人島「鳥島」まで漂流した無人島長平の墓 - 土佐に生きた人々 | (fc2.com)