昼夜の寒暖差が20度近くもあるこの頃。暑いくらいの畑で作業をして帰ってくると、疲れがドッと出て、まだ慣れない。

夕暮れどき、あちこちの木立からウグイスの鳴き声が沢山聞こえてくる。随分上手に鳴くようになっているから、練習の成果があったのかな。

寒い日は声も小さいカエルたちが、暖かい夜は耳がおかしくなるほどの大合唱。いったい何匹のカエルたちがいるのでしょうね。想像を超えた数でしょう。

田植えが終わり、雨が多くなる季節には、オタマジャクシがカエルになって大量に水の中から上陸。わが家の庭などに押し寄せてきます。

昨日畑では、妻はニンジンの種を植え、私は散水の後ゴーヤー、ヘチマのマルチがけや、まだ整理できていない場所の草取りなど。

今日は天気が悪く午後から雨の予報なので、午前中で切り上げてきました。

延々と続く作業に見えても、5月連休明けにはトマト、キュウリ、ナス、ピーマンなどの植え付けの時期。その頃には、にわかに畑も賑やかになるのでしょう。

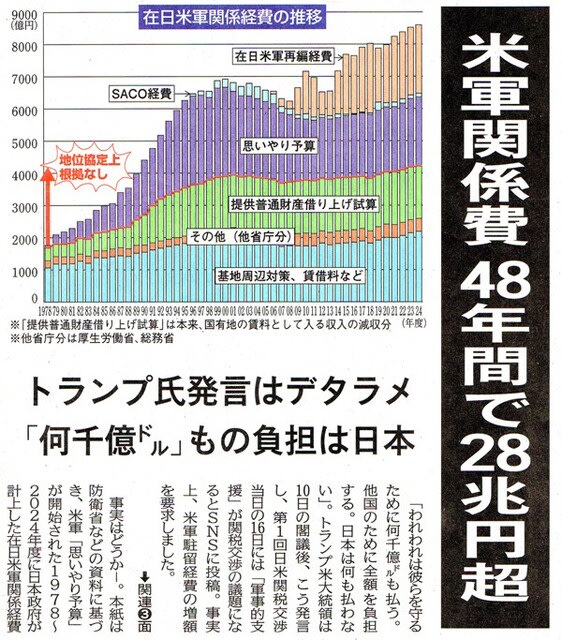

昨日のしんぶん赤旗一面には、日本が米軍のために支払っている費用の概算が出ていました。トランプの10日の発言がいかにウソ八百であるのかを白日のもとに晒した記事です。記事の中のグラフへのリンクはこちら。

トランプ米大統領は、3月6日の記者会見で次のように述べたことは、すでに知られているとおり。

日本との間には興味深いディールが存在する。われわれは日本を守らなければならないが、日本はわれわれを守る必要がない。直接は関係しないが、日本はアメリカとの間で経済的に富を築いた。しかし、いかなる環境においても日本はわれわれを守らなくてよいのだ。いったい誰がこんなディールを結んだのか。

これに懲りず、4月10日の米ホワイトハウスの閣議後に記者団に次のように述べたと言われます。

米国は日本を守るために何千億ドルも払う。全額を米国が負担する。日本は何も支払わない。

ウソ、デタラメと分かっていて言ったとしても、分からないで言ったとしても、国の信用を完全に失わせる虚言でしょうし、この男がどれほどのレベルの低い最低の人間であるのかを内外に示しているだけ。相手にするのも愚かしい。

相手の土俵にのらず、間違いをきっぱりと指摘し、「ディール」などという罠にかからないことがベスト。いずれ、アメリカ国内での矛盾がとんでもない程度になるだろうから「柳に風」で受け流し、自分で自分の首を絞めるのを待つのがよい。

***

しんぶん赤旗の記事は、いわゆる「思いやり予算」だけではなく、地位協定にもとづく米軍の駐留経費を含め、8年間で28兆円にのぼり、何千億ドルも負担しているのは日本であることを明らかにしています。

このこと自体、アメリカに従属する日本のゆがみを示すものであり、これを正すことは政治の責任です。

しかし、残念ながらアメリカとの軍事一体化、戦争への道の根源となっている日米安保の危険性を指摘し、その廃棄を求めている政党は日本共産党だけ。立憲民主党に至っては「安保体制は・・我が国の安全保障の基軸」という態度だし、れいわ新選組も安保法制や地位協定には厳しい立場を取っていますが安保廃棄を主張しているわけではありません。それゆえ、国民の中には日米安保への幻想や期待がいまだに根強い。

それでも、どんなに道が険しかろうと、戦争への温床である安保体制そのものにメスを入れない限り、真の平和は訪れない。物心ついて以来60何年かの私の確信です。