《社説②》:プラごみ削減が始動 使い捨てを見直す契機に

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:《社説②》:プラごみ削減が始動 使い捨てを見直す契機に

プラスチック資源循環促進法が施行された。プラごみ削減の新たな取り組みが始まる。

大きな柱は、使い捨て製品の提供方法の見直しだ。

コンビニのスプーンやフォーク、ホテルの歯ブラシやくし、クリーニング店のハンガーなど12品目が対象となる。

前年度に5トン以上の製品を無料で提供した事業者に義務付けられ、対策を講じなければ50万円以下の罰金が科される。

一部のコンビニでは、割りばしに替える実証実験が始まっている。ストローなしで飲める牛乳パックも開発された。歯ブラシなどの提供をやめたり、素材を変更したりするホテルもある。

さまざまな試みが広がる一方、課題もある。

見直し方法が事業者に委ねられていることだ。エコバッグへの切り替えが進んだレジ袋とは異なり、有料化を義務付けなかった。

受け取りを辞退した人へのポイント還元、他の素材の使用、店舗による再利用なども認められる。客に必要かどうか尋ねるだけでも対策と見なされ、どこまで削減効果が上がるかは分からない。

プラごみの回収方法も変わる。

市区町村に、文房具やおもちゃなどのプラごみを、ペットボトルなどとともに一括回収することを求める。リサイクルを促進する狙いがある。

しかし、自治体のコストや手間が増えるため、一括回収を計画しているところは少ない。政府の後押しが欠かせない。

プラごみ対策は待ったなしだ。

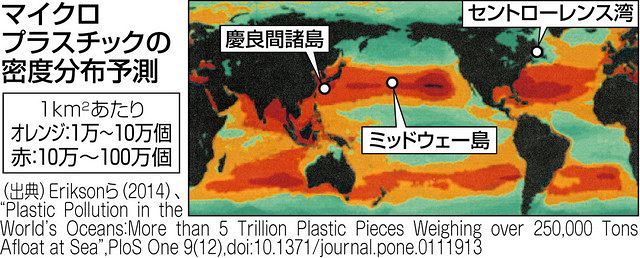

2019年の世界の排出量は3億5300万トンに達し、00年の2倍以上になった。国内でも年800万トン以上に上る。一部は川や海へ流れ出す。生態系に悪影響を及ぼす恐れが高まっている。

このため、国際的な取り組みも加速している。国連環境計画(UNEP)は、プラごみを減らす初めての条約を制定することを決めた。世界有数の排出国である日本も、率先して行動しなければならない。

重要なのは、一人一人がなるべくプラごみを出さないようにすることだ。

新法をきっかけに、使い捨てに頼ってきた暮らしを見直したい。

元稿:毎日新聞社 東京朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2022年04月01日 02:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

国内で初展示されている「ナデシコクラゲ(仮称)」(山形県鶴岡市立加茂水族館提供=共同)

国内で初展示されている「ナデシコクラゲ(仮称)」(山形県鶴岡市立加茂水族館提供=共同) 小泉進次郎環境相(2020年11月17日撮影)

小泉進次郎環境相(2020年11月17日撮影)