古本市で

田中章夫「東京ことば - その過去・現在・未来」武蔵野書院 (2017/5)

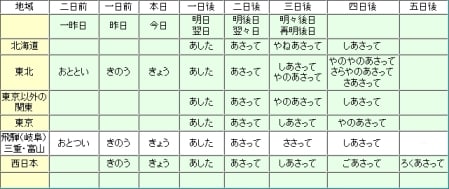

を買った.帰りの電車でパラ見して,あさっての翌日をなんと言うか問題のページに当たった.この本では江戸時代の文献を引用して論じているが,16 トンなりにまとめてみると,

もともと,江戸開幕以前の関東一円では

アシタ-(その翌日)→アサッテ-(翌日)→ヤノアサッテ (1)

という体系があった.そのころの上方 = 京大阪では

アシタ→アサッテ→シアサッテ (2)

であった.

江戸の初め,上方から移ってきた人々には,関東の言葉は「坂東声」などと呼ばれ,荒々しく粗野なものに聞こえた.その結果,江戸の文人を中心に,上方の影響を受けた江戸町人言葉が生まれた.ここではシアサッテに顔を立てて,これをヤノアサッテの前日に挿入した

アシタ→アサッテ→シアサッテ→ヤノアサッテ (3)

が都市部では一般化した.ただし江戸周辺ではヤノアサッテを優先して

アシタ→アサッテ→ヤノアサッテ→シアサッテ (4)

とすることが多い.

16 トンのこども時代はヤノアサッテを聞いたことがない.(3) が退化して (2) に先祖帰りしていたのだろう.学校の先生が田舎っぺで,宿題をいつまでというのに (4) を用い,混乱したことを覚えている.

この先生は「おまえたちはヒとシがわかっていない.ヒアサッテと言わなければならない」と宣ったりしたが,嘘だったなぁ.ちなみに先生はヤノアサッテではなくヤナアサッテと発音したと記憶している.

トップ画像左の地図は田中本からのコピーだが,これは関東一円にとどまらず全国的な問題で,現在にまで尾をひいているらしい.

画像右は

もりやま みやこ著, はた こうしろうイラスト「あした あさって しあさって」小峰書店 (2014/10/24)

による.低学年だと「あさって」までは分かっても,そのつぎを理解するのはなかなか難しいらしい.

追記

作成者はこの表が全てではないとご謙遜ですが...

アシタ→アサッテ→シアサッテ→ゴアサッテ→ロクアサッテ...

ぼく的にはこれがベストと思います.

おとなになって ? 何月何日何曜日で言うようになった.間違いは無くなったが,つまらない.

あした -> あさって -> ささって -> しあさって

と言っていました.

さ(三)さってがし(四)あさっての前にあるのが当然だとのよくわからない理屈を言っていました.

あさって→ささって→しあさって

だそうです.

https://www.nhk.jp/p/ts/2W7WM664QP/blog/bl/plyK7Np8N6/bp/pKkDVbp3Nn/