「やっぱり母子像絵画は、いいですね・・和みます・・・」

午前中は、東福寺の紅葉を満喫しまして、岡崎にある京都国立近代美術館に来ました。

午前中はお寺の中を歩き回り、京阪三条からここまで歩きなので、ちょっと疲れました。

京都国立近代美術館は、京都市美術館の対目にある美術館で、数年ぶりでしょうか、入るのは久しぶりであります。

このメアリー・カサット展も初めてで、「桟敷席にて」の作品だけを知っていて、後はぜんぜん知りませんでした。

BS日テレ「ぶらぶら美術・博物館」を観て、面白そうなので覗いてみました。

TVのうけうりでかい摘んで説明しますと、1844年アメリカペンシルバニア州で生まれ、父は実業家、5人兄弟の4番目、16歳の頃美術学校に行き、デッサンのクラスに入る。

21歳の頃、画家を目指しパリへ勉強しに行こうとするが、父に猛反対される。

「お前が画家になるくらいなら、お前の死んだ姿を見る方がいい」と、ひどい事を言われたが、それでも意志は固く、パリに行った。

この時代パリでは、女性は美術学校に入れないので、ルーブル美術館で模写したり、ジャン=レオンジュロームで学んだりしていた。

そうする内に、転機が訪れサロンに初入選するのであった・・・24歳。

その後、普仏戦争で一旦アメリカに帰り、また戻って3年間くらいヨーロッパ各地を周り、ルネサンス、バロック絵画を勉強、勢力的に自分の絵を求め続けながら描き続けるのであった。

アメリカの富豪層が、パリに旅行の折、お土産用として肖像画を描くという事が流行っていたのでカサットも生計の糧としていた。

その後もサロンに出展するが、いろいろとサロンの決まりごとに反発するようになる。

その頃、運命の出会いのドガと知り合い、印象派を勧められる。

当時の印象派は、サロンに対抗する人たちの集まりでしたよね。

カサットは、パリの画廊に飾られていたドガのパステル画を見て、衝撃を受ける。

たぶん、踊り子たちのスナップショット的な絵が斬新に見えたのでしょう。

印象派の仲間に入ったカサットは、どうゆう絵を描くか模索をしていた。

そして、「さりげない日常の一瞬」の子供たちの絵を描くようになった。

パリにアトリエを構えた時、癌に犯されている姉のリディアと両親と住むようになる。

兄も子供を連れて来たりと、にぎやかになりカサットは、子供の絵をよく描くようになる。

アトリエには、子供のおもちゃやオームなどがおり、子供たちに飽きない工夫もしていた。

反対していた父もいっしょに住むようになり、父の最後を看取ったそうです。

母親の介護も最後までしっかりとやり、その間製作が止まったそうで献身的な家族愛があったんですね

そして、ドガ、カサット、ピサロは銅版画に興味を持ちはまるのであった。

ドガのアトリエに銅版画の道具を揃え、みんなで研究をするのであった。

ドガは、白と黒の世界の中で、光の表現、筆で書いたような面を模索していた。

ドガ、カサットが銅版画にのめり込んだのは、浮世絵の版画が影響をしている。

1890年、エコール・デ・ボザール(国立美術学校)で日本の大浮世絵展が開催。

カサットは、またまた衝撃を受け、喜多川歌麿と鳥居清長を特に気に入っていた。

「色彩版画を作りたいのなら、これ以上美しい物は想像できない」

「それは私の夢に現れ、色彩銅版画の事しか考えられない」っとモリゾにも言っていた。

そんなカサットの想いが込められた多色刷りの銅版画です。

背景の濃淡色は、後で着けたのではなく元になる銅板にアクアチント技法(銅板に部分的に腐食させる)で、ドガとの研究の成果なんでしょうね。

ドガとカサット二人は、生涯独身だけど、互いに轢きあう物が有り、それが愛なのか友情・同志だけなのか現代でも謎だそうです。

先にドガが亡くなり、その遺産整理をカサットがしたそうです。

そして、カサットは、ドガからの手紙を処分したそうです。

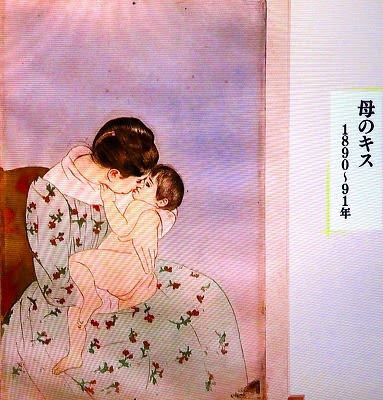

40代後半からルネサンスの聖母子の要素を取り入れ、母子像の画家と呼ばれる。

母子像を描くようになったのは、元々若い頃から母子を描いていたと云う事と、子供は乳母が育てるという社会風潮に対して、親が育てましょうという意味が込められているのではないかと云われている。

そして、自分も子供は欲しかっただろうが、絵の中で子供に命を吹き込みたいと思ったのかもしれない。

、

果実は、知恵や科学という物を表し、女性自身たちが自ら採り、子供に与えているという新しい時代が来ているという事を訴えたかったのでしょう。

カサットは82歳で他界。

カサットの言葉で「アーティストであること以上の喜びはあるのかしら」っという言葉を残している。

偏見ある男性社会に染まらず、自らの信念を貫き、女性としての誇りを持って生きて来たんでしょうね。

「あっぱれ!」あげたいですね。(^-^)

「安らぎを求めて、美術・博物館へ」 インデックス

「安らぎを求めて、美術・博物館へ」 インデックス

「太陽公園(石のエリアギャラリー)」

「太陽公園(石のエリアギャラリー)」

YouTube「アンダルシアの犬」

YouTube「アンダルシアの犬」

「デトロイト美術館展」プロモーションビデオ(2分8秒)

「デトロイト美術館展」プロモーションビデオ(2分8秒)