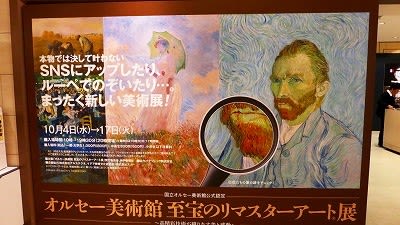

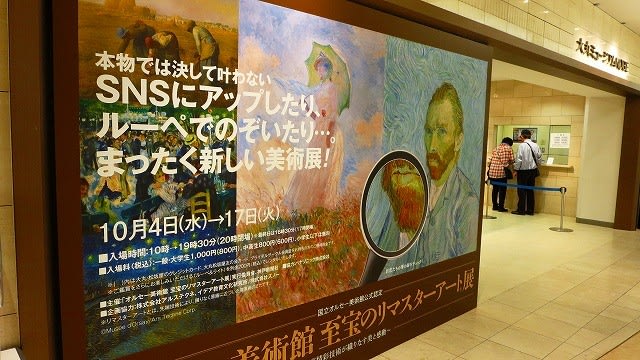

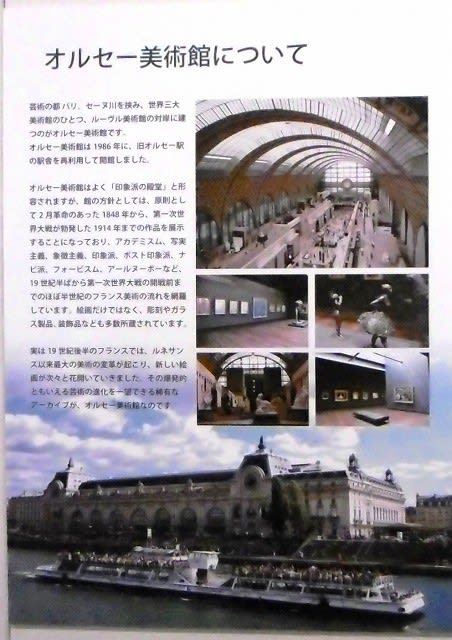

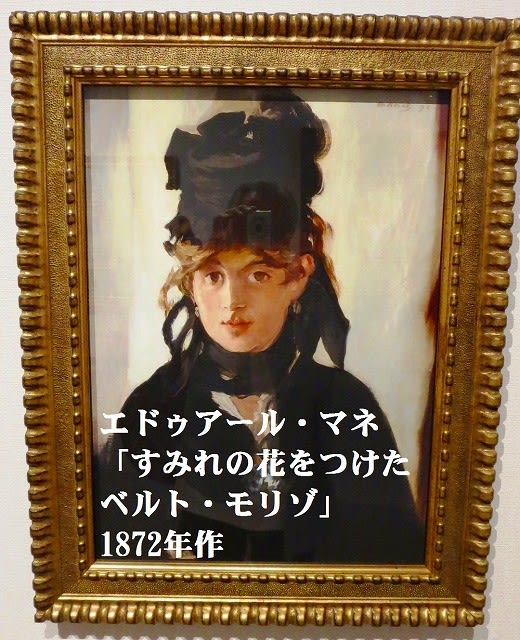

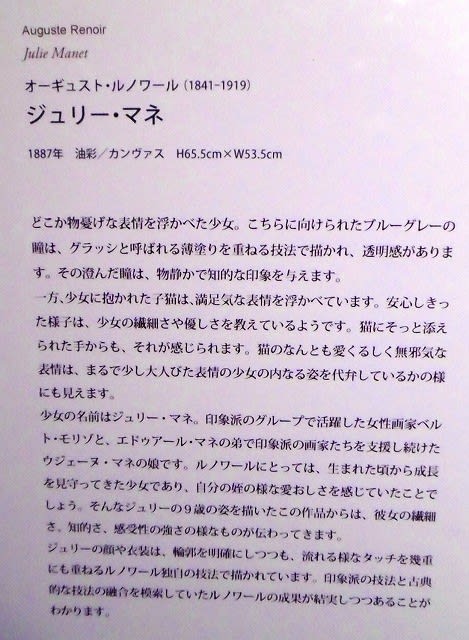

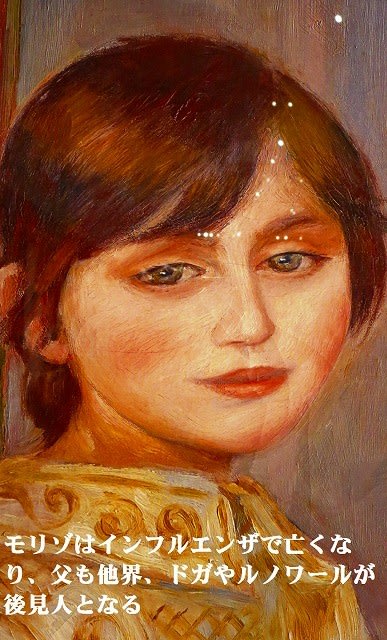

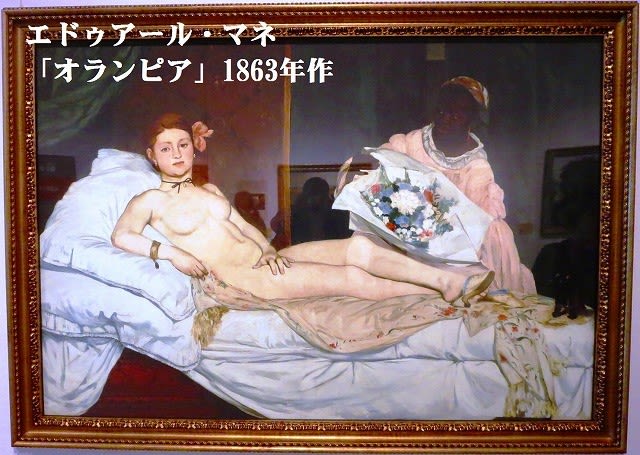

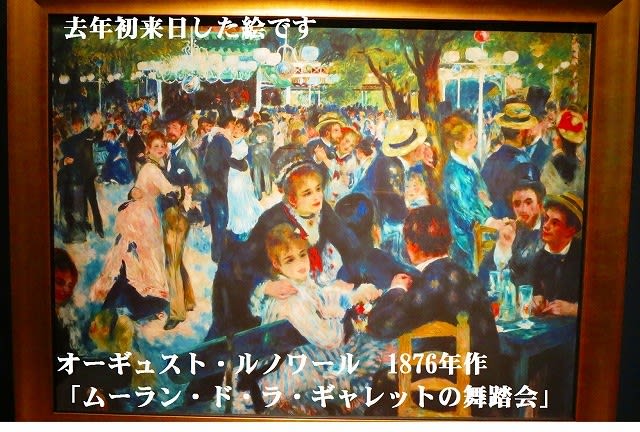

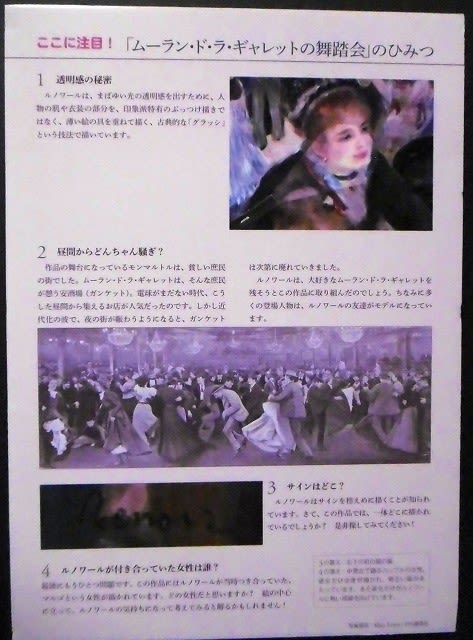

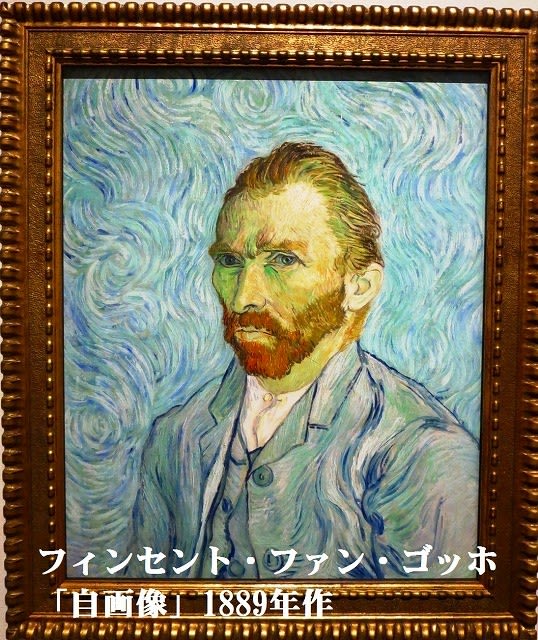

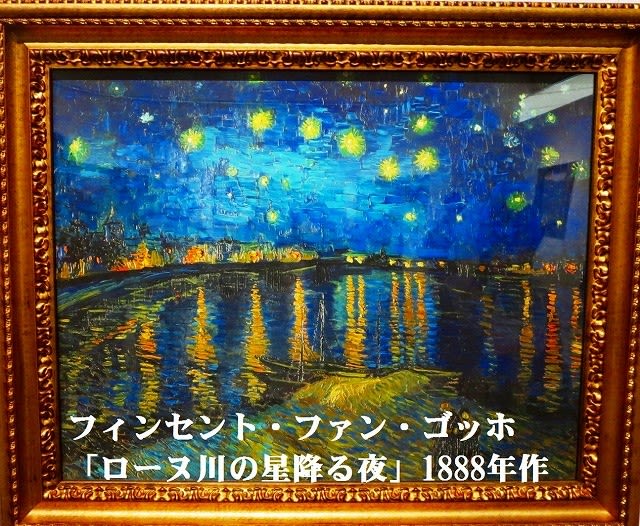

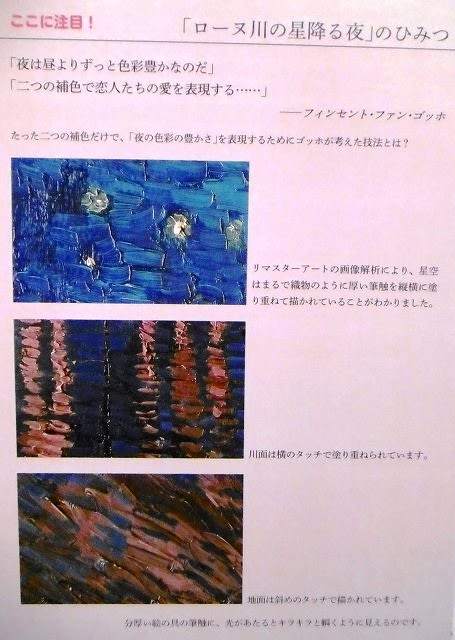

~オルセー公認の高精彩技術の複製名画の数々~

元町にあります神戸大丸9階のミュージアムに行って来ました。

神戸大丸は初めてです。

金券ショップで昼得キップを買い290円で大阪から元町まで行けます。

通常は410円ですから、金券ショップに寄った方がお得であります。

ただし、10時から17時平日と休日は全時間帯OKなので気を付けましょう。

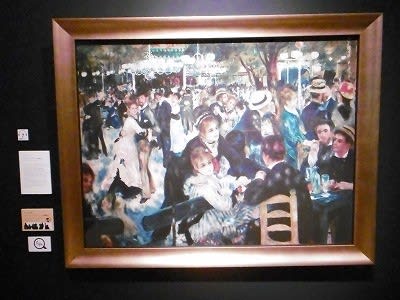

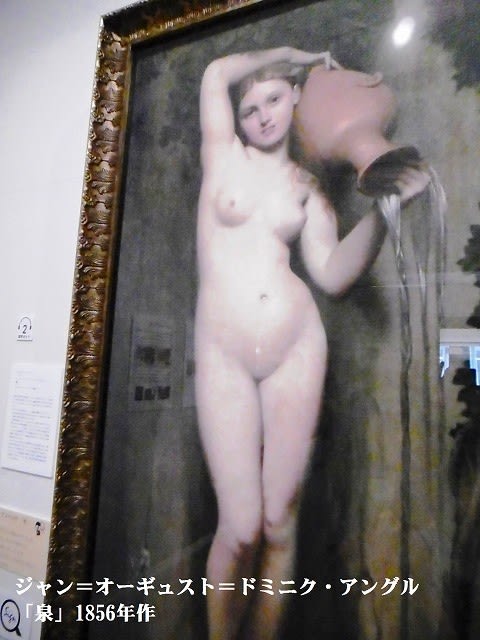

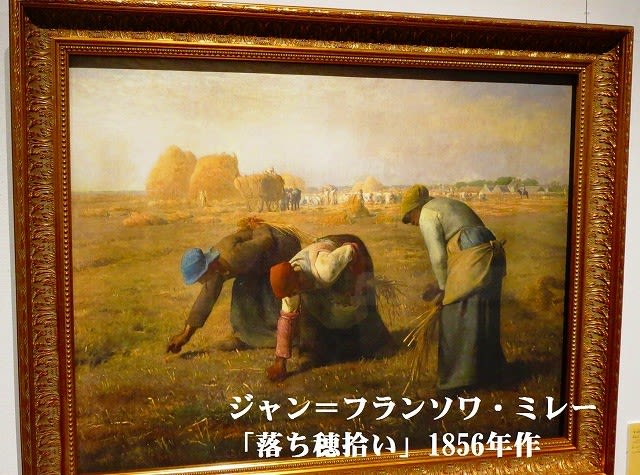

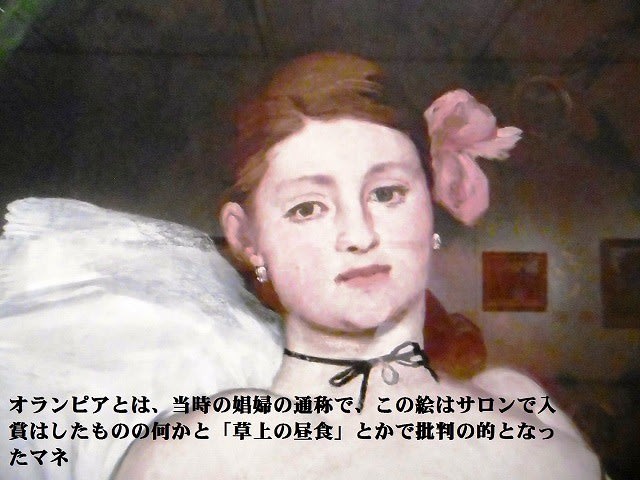

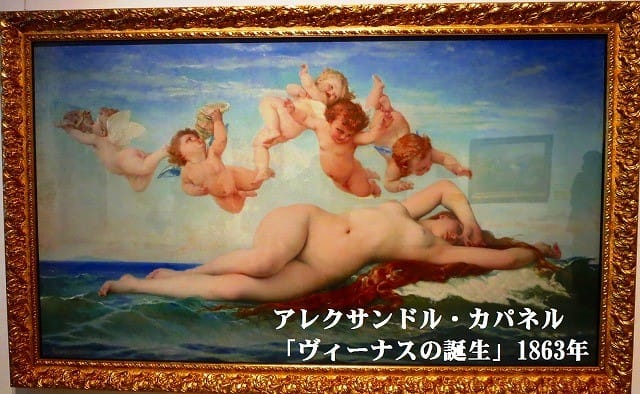

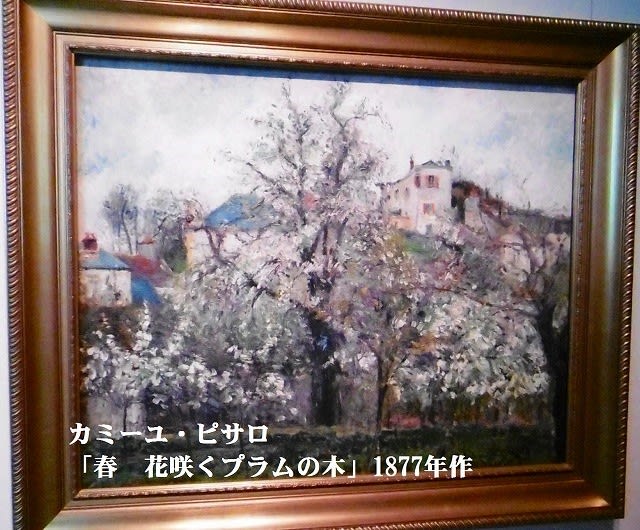

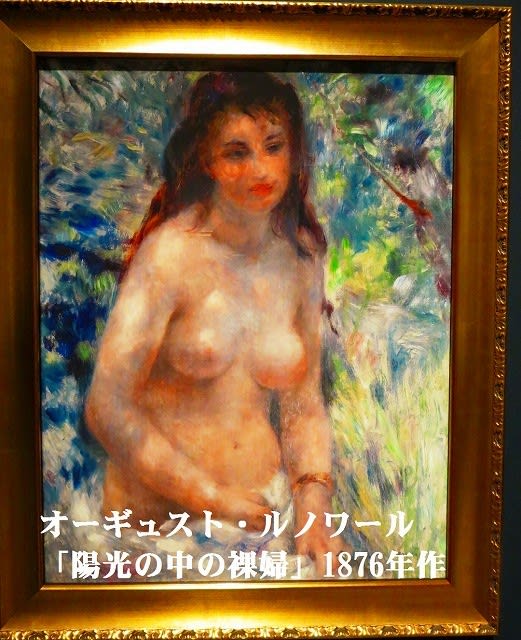

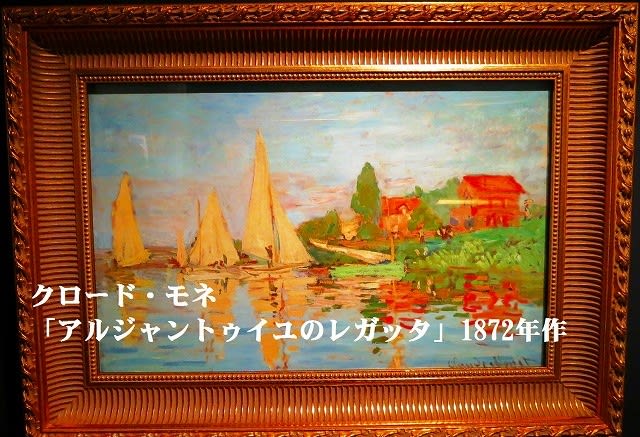

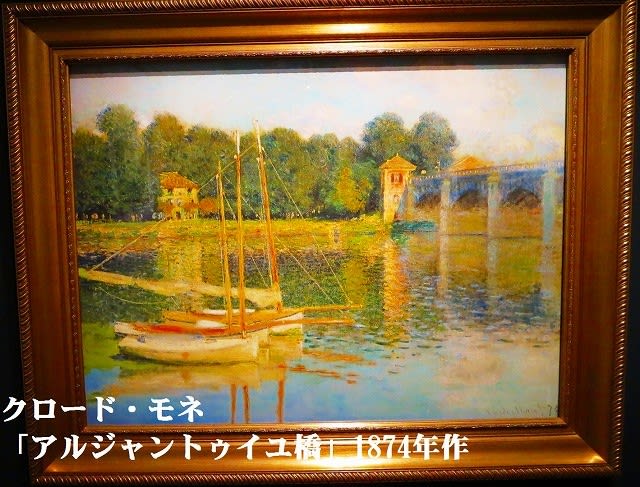

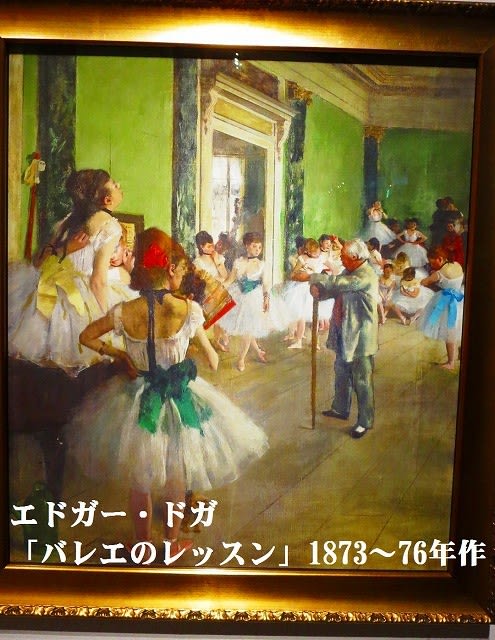

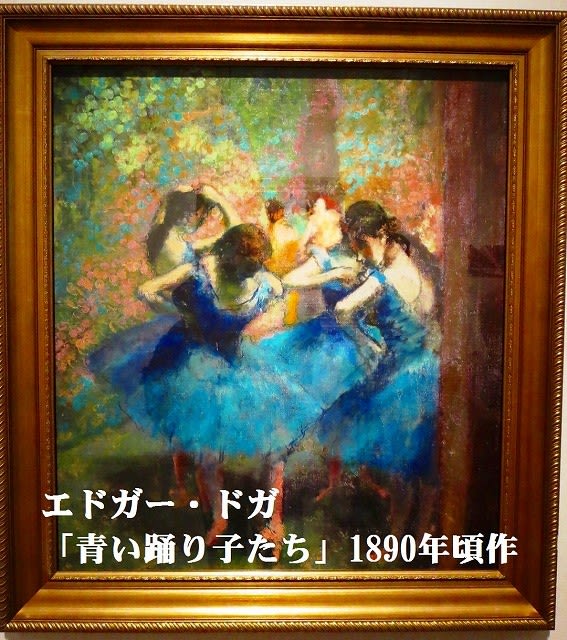

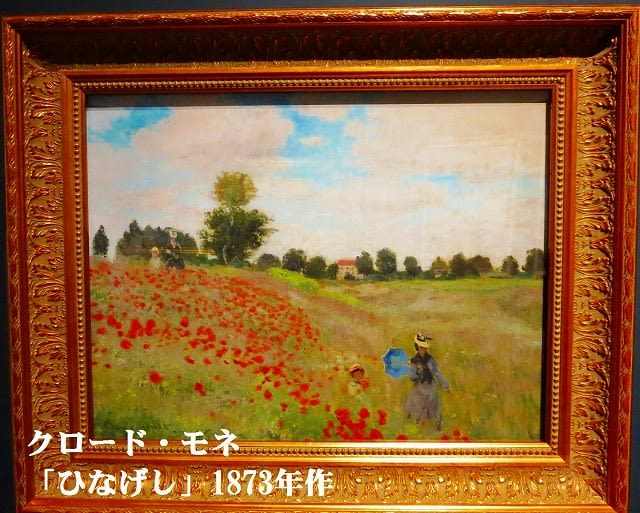

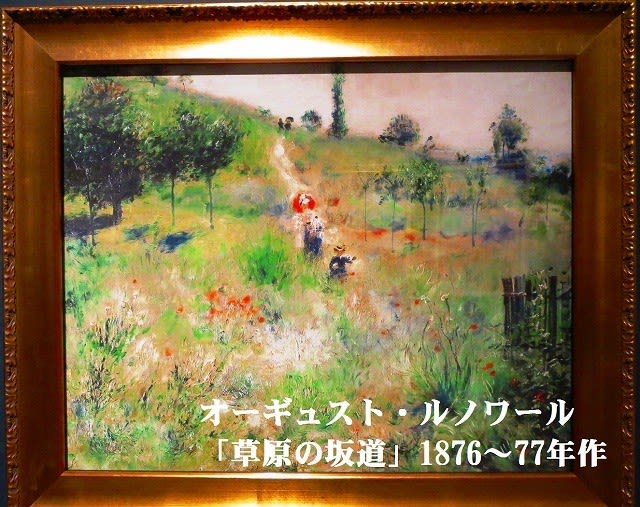

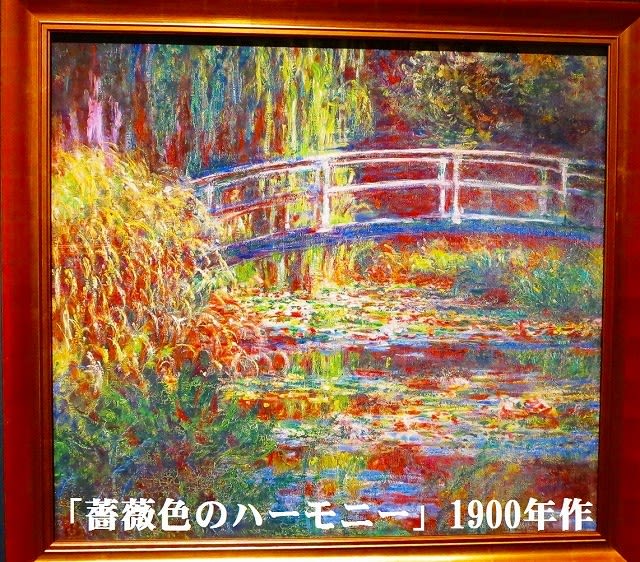

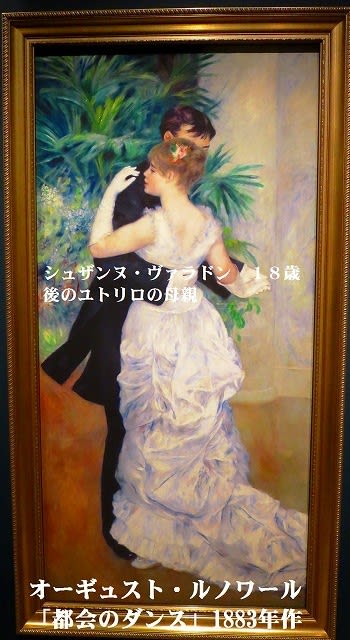

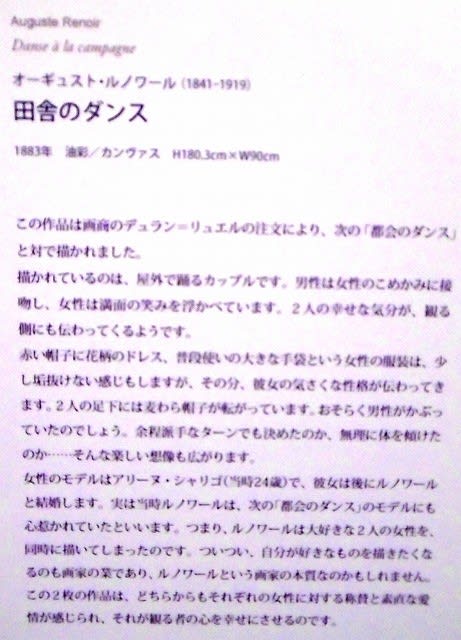

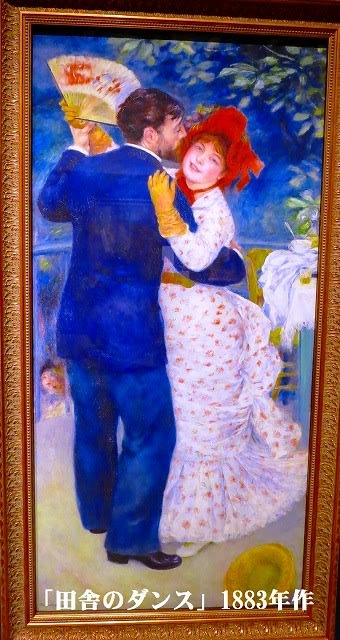

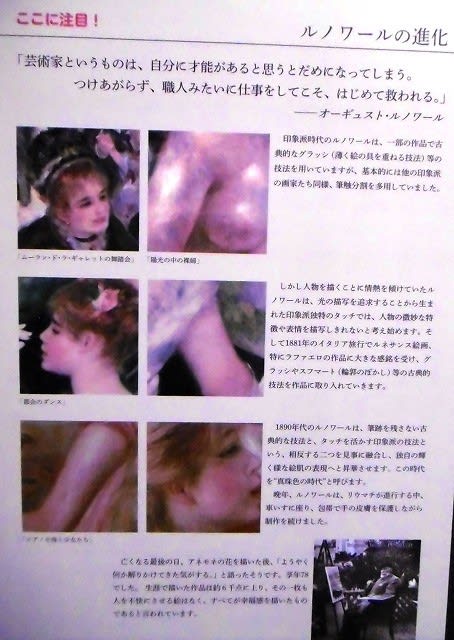

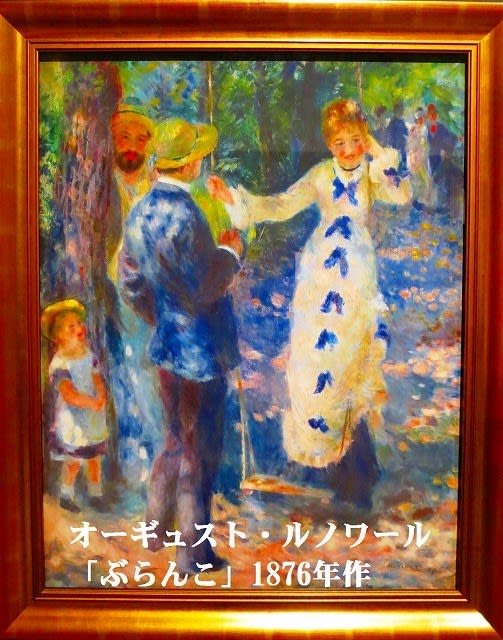

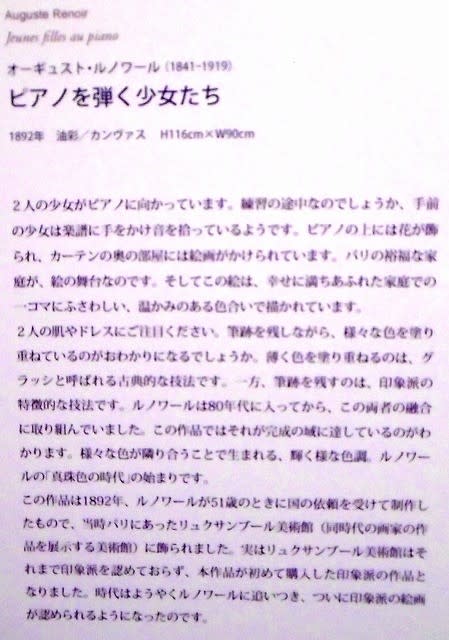

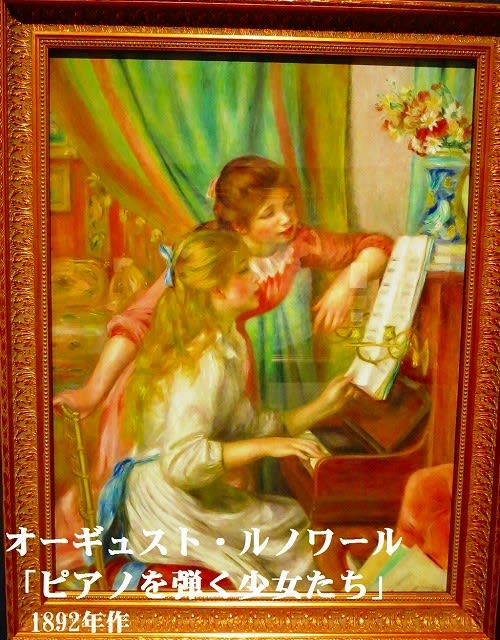

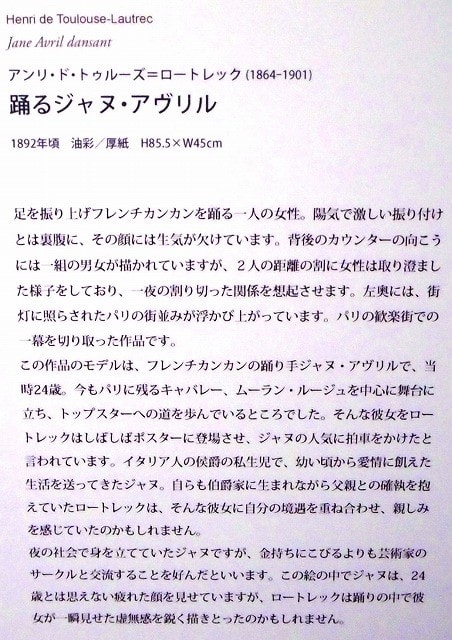

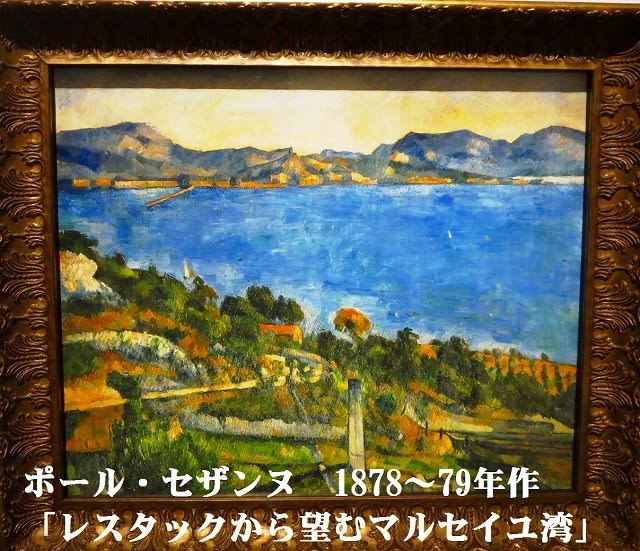

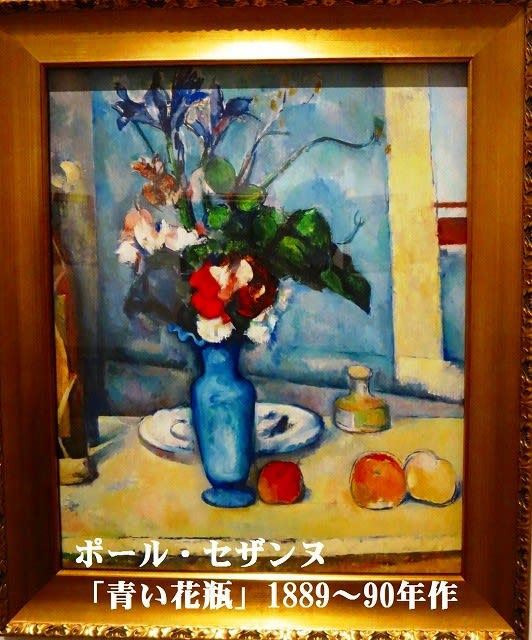

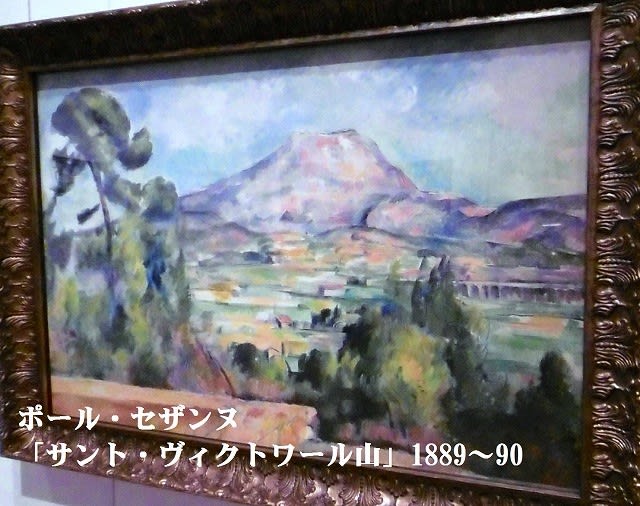

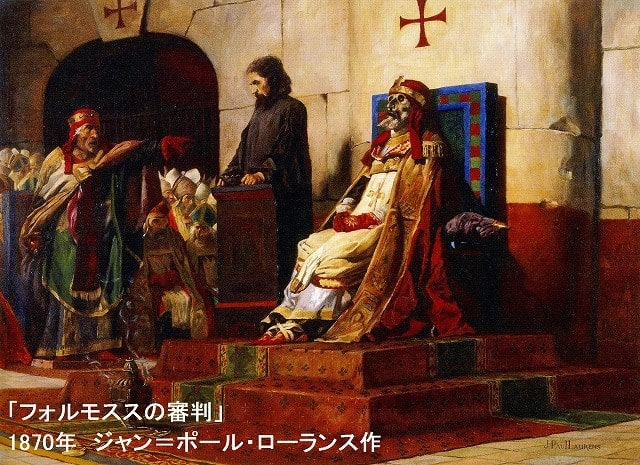

さてこの展は誰もが知っている名画60点が勢揃い・・・

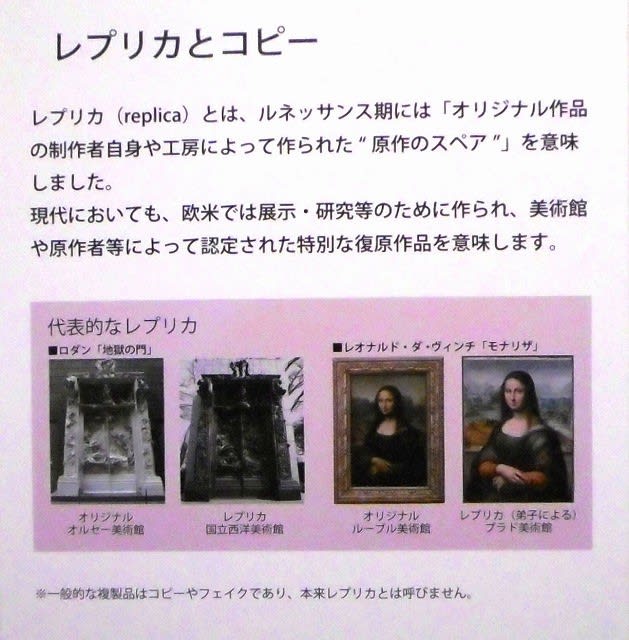

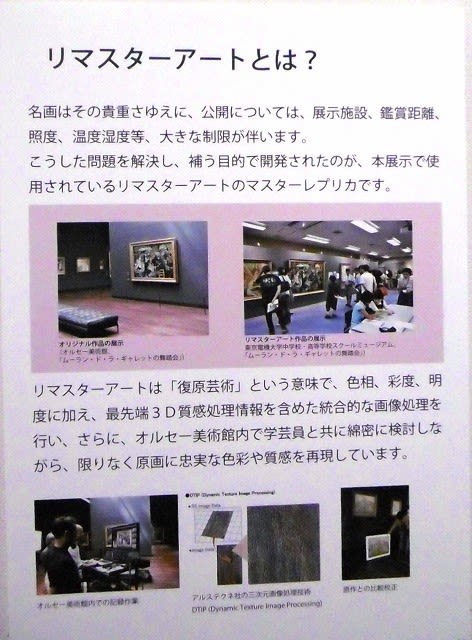

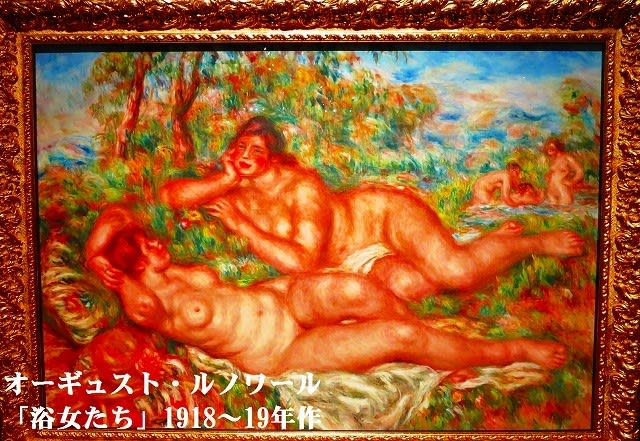

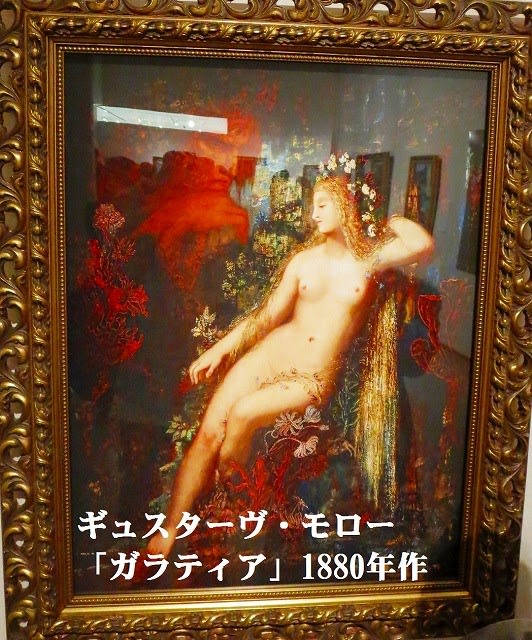

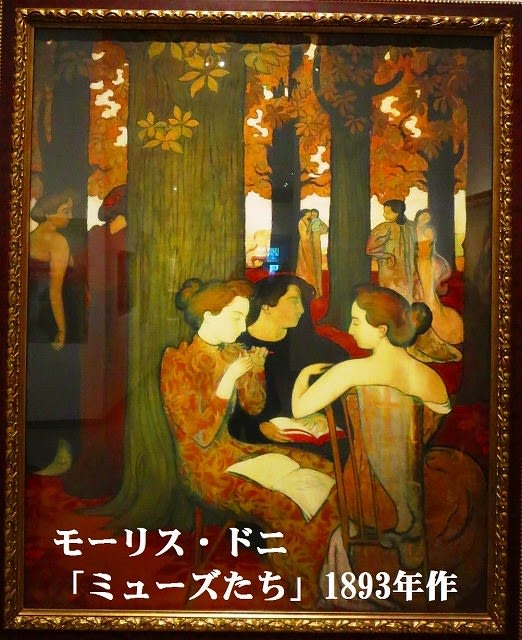

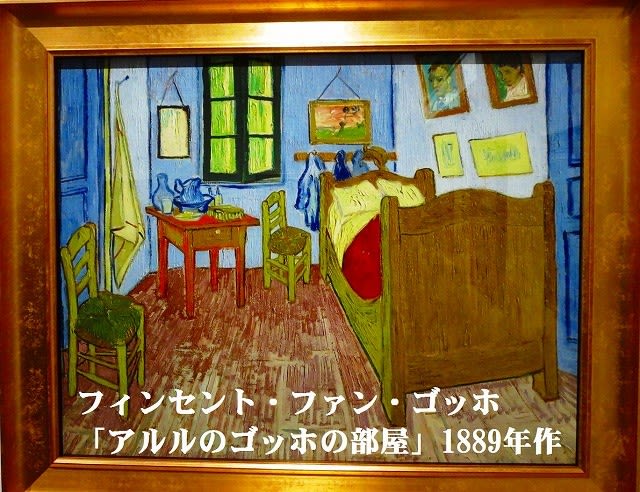

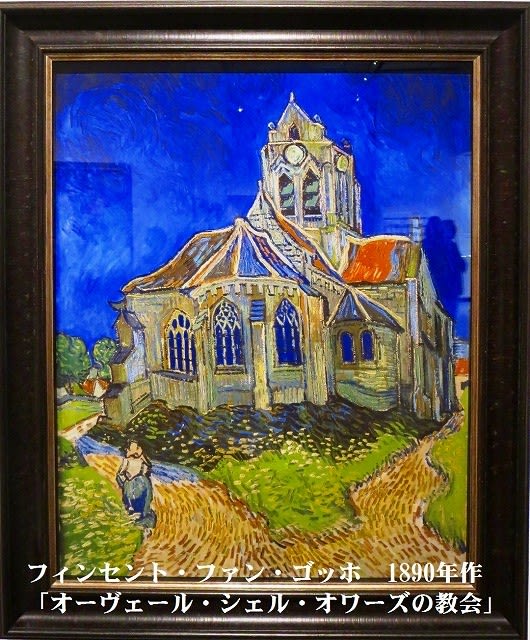

本物だったら凄い展になるでしょうが、デジタル処理の複製です。

でも本物を横においても、専門家でないと見分けが付かないほどでしょう。

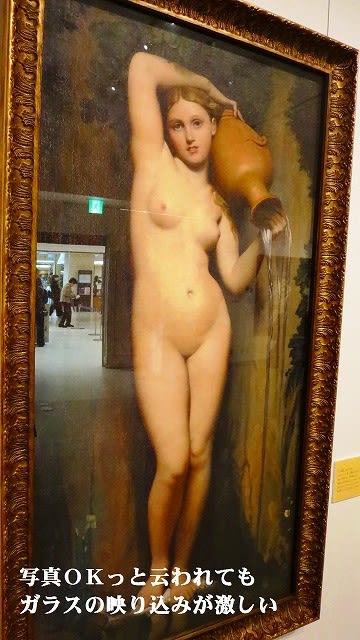

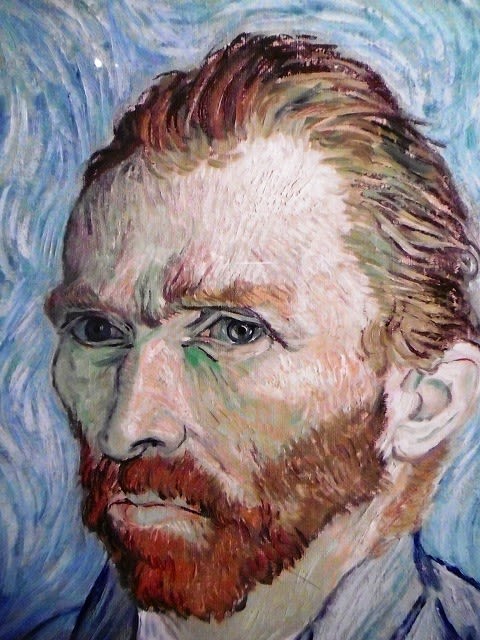

この展のもう一つの楽しみは、写真が自由に撮れて自撮りも可能だと云う事です。

名画といっしょに撮れるのもこのリマスターアート展ならではの事でしょう。

本場のオルセーで撮ったとブログに載せる人もいるかもしれません。

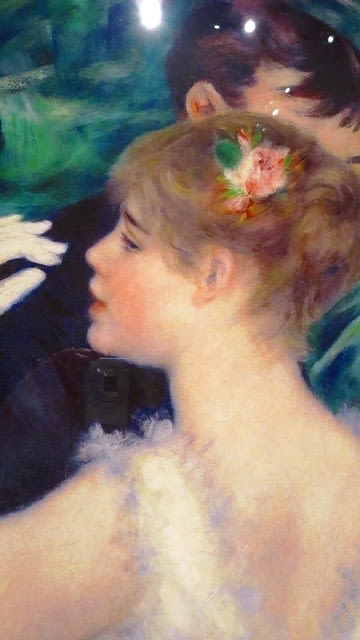

しかし・・・ガラスの映り込みがハンパじゃない、照明も入るし、これを綺麗に撮るなんて至難の業!これじゃ、いくらリマスターで精巧に再現できても無理・・・

まぁ、一通り撮りましたが、鑑賞だけの方がいいかもしれません。

超有名画なのでそれだけでも、心がうずきますね・・・

010

020

030

040

050

060

070

078

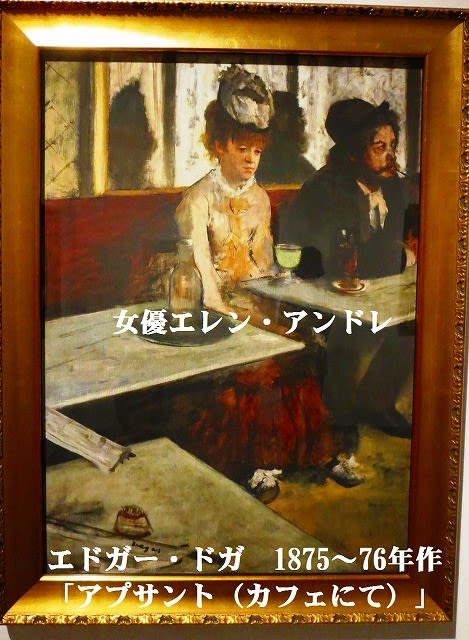

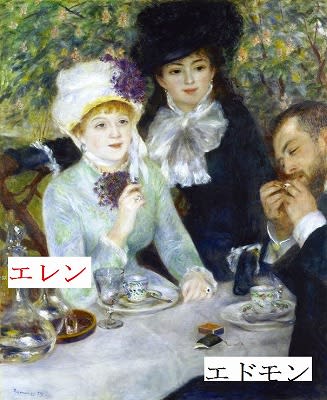

エレン・アンドレ、ドガの「アブサント」では暗いやつれた女性に映っていますが、ルノワールでは明るい女性に描かれていますね。

090

100

120

130

140

150

160

170

こういった、リマスター版で本物を復元している美術館がありますよね。

四国にある「大塚美術館」であります。

陶板での展示で同じく写真が撮れる所であります。

ここに行けばモナリザといっしょに撮れるんですね。

世界の名画がここだけで鑑賞出来ます。

昔一度行った事がありまして、朝から夕方まで居ました。

それでも、まだ時間が足りないくらい多い点数のの絵でありました。

また、行ってみたいと思います。(^-^)

「安らぎを求めて、美術・博物館へ」 インデックス

「安らぎを求めて、美術・博物館へ」 インデックス

「兵庫県立美術館」HP

「兵庫県立美術館」HP