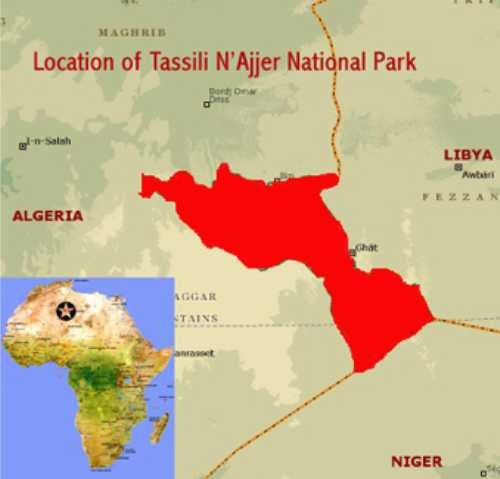

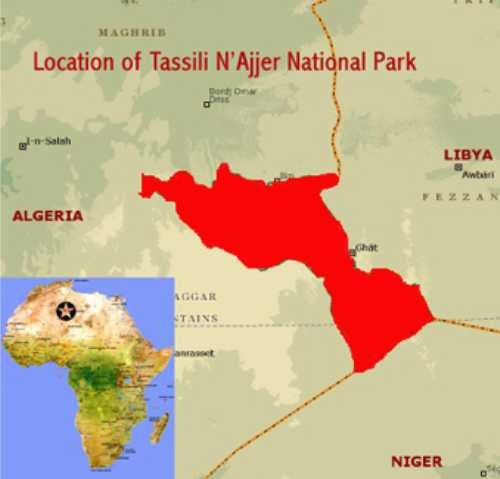

アルジェリア最南東部、東はリビア、南はニジェールに接する部分が『タッシリ・ナッジェール』と呼ばれる。

南側の上辺にカーブする中程に小さく飛び出した窪みが登山口

固くて脆い岩の岩盤が、数万年の時の流れで浸食され、割れてくだけて崩れ落ちて、更にくだけて風化して、砂漠になって行った。

その、硬度の高かったと思われる部分が未だに崩れずに、高原台地として残った部分を中心に、その周辺の低地砂漠地帯も含めて「タッシリ・ナッジェール」と呼ぶ。

『タッシリ』は、古いトウアレグ語で「台地」を指す。

『アジェール』は「水の溢れた所」を指す。

隣接するリビアの南部砂漠地帯「アカクス地方」から、ここ「タッシリ」を経て、ニジェールから更に西行してニジェール河添いのマリ北部砂漠地帯や、チャド湖北岸に至る土地に、古代の岩絵が点在している。

これらの土地は、古代の「フルベ人」今の『トウアレグ人』の分散地域と一致する。

ちなみに、トウアレグ人はモロッコでは「ベルベル人」と呼ばれる人達とかぶっている。

遊牧民と訳される山羊とラクダを飼う非定住民であった。

それらの岩面画の有る土地の中でも、質と量共に他を凌駕するのが、『タッシリ・ナッジェール』の高原台地上である。

南北に800キロメートルにも及ぶ宏大な、人っ子一人棲んでいない荒涼たる岩と砂との死の世界にも、崩壊途中の岩だながソコカシコに存在し、そのえぐれた壁龕部分に数多くの古代岩面絵が残されている。

人の棲んだ形跡の残る壁龕(おそらく墓もある)

この「タッシリ」の古代岩面絵の中で、世界中に名高い「存在」が、セファールと呼ばれるサイトに残されている『セファールの神(和名: 白い巨人)』である。

セファールの神「白い巨人」

このサハラの地での岩面画の発見は、19世紀半ばに遡る。

先ず、線刻画が発見され、20世紀になってからフランス人探検隊の踏査によって、リビアからチャド、マリまでの間で、徐々に彩色画も発見され始める。

一部の地元トウレグ人だけがその存在を知っていた「岩面画」を、一躍世界中の注目を浴びる事にした大規模な発見を、タッシリの「死の世界」で為し遂げたのが、1950年代のフランスの軍人ロート大尉の探検隊の調査であった。

おおよそ一万年前から千八百年前までの、八千年にわたる住人達が書き残した岩絵は、夫々の生活の発展段階ごとの呼び名がつけられている。

「狩猟民の時代」

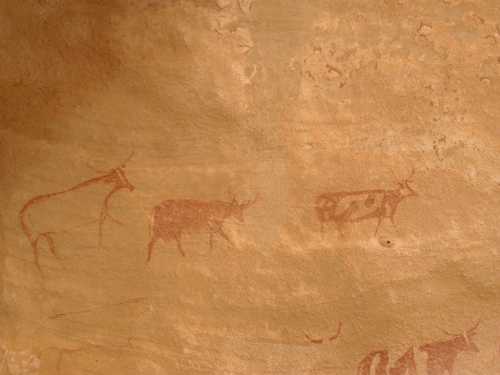

「牛の時代」

「馬の時代」

「ラクダの時代」

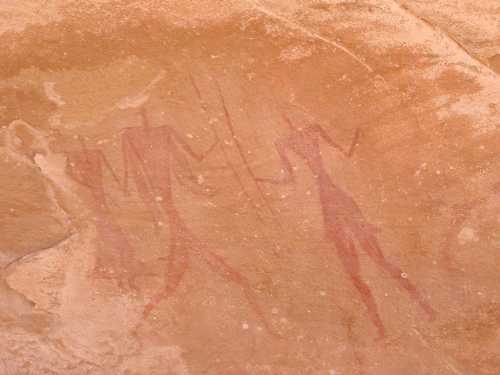

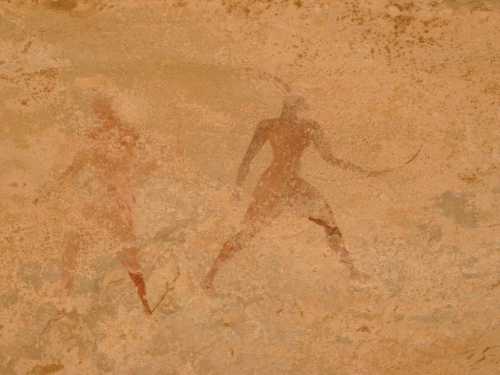

狩猟民の時代は、そこに住む住人達が未だ牧畜も農耕も知らない、狩猟の時代に描かれた物である。

主な住人は「ネグロイド族」いわゆる黒人の先祖である。

頭部が球形なので「円頭族の時代」とも呼ばれる。

その後、人々は野生動物を飼いならし家畜化して、牛を飼う時代が来る。

それと共に定住が始まり、家畜の数で身分差が形成され、長老や族長等が出現する。

人種も、南方のネグロイドに加えて、東かだ来て新たに加わった頭部が縦長の「長頭族の時代」とも言う。

この辺りから、現在のトウアレグ人の先祖である「フルベ人」達が姿を表して来る。

そして、この頃から肩幅に対してウエストが極端に狭くなって、「糸巻き型」の描き方が登場する。

その後、更に古代ギリシア・マケドニアのアレクサンドロス大王の遠征以来、馬が登場する。

二輪馬車までが描かれている、侵略の時代である。

そして、辺りの気候条件が変化し始め、乾燥化が始まり、徐々に家畜を飼って暮らす行き方が不可能になり始め、夫々が緑を求めて移動し始める。

相前後して、ラクダに乗ったアラブ人の先祖が主役の座を奪い始める。

ラクダの時代の到来である。

それで、岩絵の表現は稚拙となり、芸術的価値が失われ手行く事となり、岩絵自体が描かれなくなって行った。

そのタッシリ高地の無数に残されている岩絵は、数千年の乾燥気候によって風化し、色落ちが激しく、剥離もあって、今後はそれほど長くは存続させる事は無理なのでは無いかと思われる。

ユネスコは、未だ「危機遺産」には指定していないが、その他の後世の世界遺産の様に「レストア」して修復すれば良い物では無い。

一部では、未だに新発見のサイトも見つかっているのだが、基本的には朽ち果て、消え去るのを、ただ見ているしか無い、かけがえの無い文化遺産である。

そのタッシリ・ナジェールの岩面画の中の至高の存在が、セファールと呼ぶ場所に残る『セファールの神』である。

日本の研究家達の間では『白い巨人』と呼ばれている。

「セファールの神」

高さは3メートル程も有ろうか。

角(?)の生えた平らな頭部。

力こぶとも、腕輪とも就かない上腕部の突起。

その周りには、神を崇めて跪き両手を打ち振って祈祷をしている様に見える小さな人々。

あるは、種々雑多な動物達や、不思議な模様が描かれて居る。

「神」の横でひれ伏すかの如くに見える小さな人間(?)達

身をよじって拝謁する様子や笑顔の存在(?)

キリンと思しき動物や恐竜の様な生き物の群れ

意味不明の各種のポーズの人間(!)達

別の群れ

見事な角を誇る羚羊

羚羊とサイと思しき動物とクラゲ(!?)

この「クラゲ」の如き物は、各地で多数見られる。

「太陽と雨」で、天空を表し「シャーマン」の力の象徴では無いか、と言う説が有力視されている。

「狩猟民の時代」又は「円頭族の時代」

女性と思しき人物

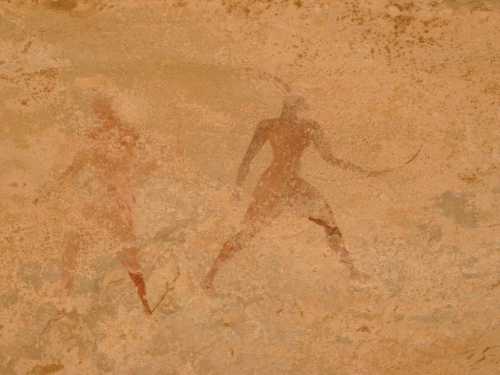

狩りの光景を描いた物に、上半身に猪の様な毛皮をかぶった「シャーマン」と思える存在が、くっきりと現れている物が有る。

かなり稚拙な狩りの情景

既に何らかの私物を持ち、腕飾りをした腰蓑を纏った人も居る

しかし、宇宙服を纏った様にも見える。

腰蓑の円頭人? それとも宇宙人?

中には『泳ぐ人』と呼び習わされている人物像もある。

まさに、遊泳中の様にも見える。

「泳ぐ人」(遠景)

「泳ぐ人」(近景)

その直ぐ横には、弓を手にした人物も描かれて居り、戦いで倒れた人だという解釈も有る。

「弓を持つ人」と「泳ぐ人」

しかし、中央に描かれている人物は、死んで倒れて居ると言うより、やはりどう見ても泳いでいると考えた方が、妥当なようだ。

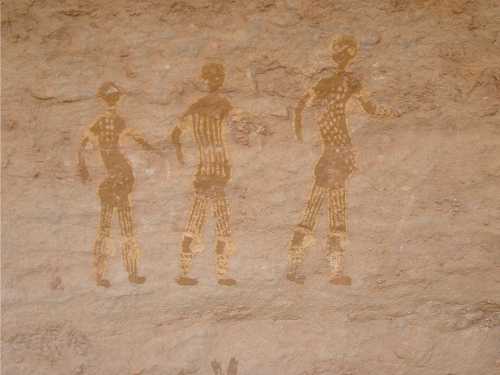

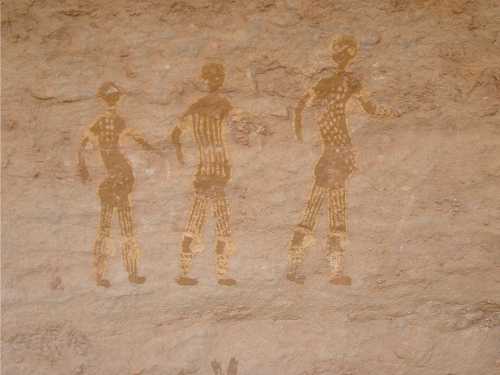

更には、明らかに黒人と思える三人の人々。

三人の円頭人達

膝に飾りヒモを巻き付け、体中に入れ墨をしている様に見えるが、この姿は今日でも、中央アフリカで見られる人達と同じである。

さらには、ヒモを巻き付けて頭髪を丹念に結い上げ、首飾りを付けたり、後ろで結んだ腰蓑を纏った人物像も有る。

髪を結い上げた二人の円頭人

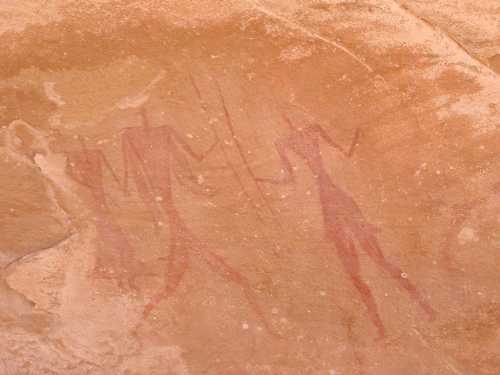

踊っているのか、前屈みの人物像も。

踊る人々

右側の人物は、太ももの途中から脹ら脛にかけて布を巻き付け、肘の所に袋をぶら下げている。

さらに、何やら両手に持った一人の人物像。

両手に荷物を持った人物

この「瓢簞型」のポーチは、現在でも中央アフリカの黒人の一部で使われている物入れである。

しかし、頭部はまるで宇宙服のヘルメットのようである。

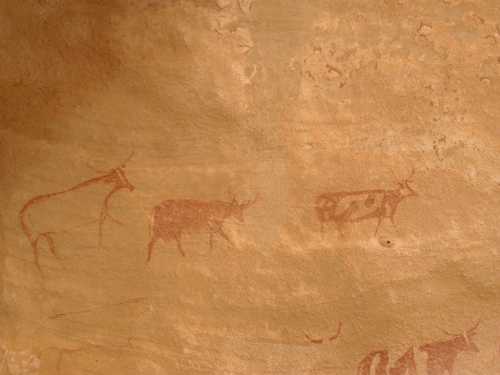

そして「牛の時代」又は「牧畜の時代」となる。

長角牛

所有する牛は、おそらく長老が管理したであろう。

牛飼いの長老は、当時の彼等に取って神に近い存在であった。

牛飼いの長老

牛の肛門に指を突っ込んでいる牛飼いは、牛の繁殖を支配する能力を有している事を表す。

狩猟民族は、獣を追って暮らすので定住しないが、家畜を飼う様になると、定住が始まった。

テントの様な簡単な物であっただろうが、住居が登場する。

牛を飼う家族戸牛の群れと住居

牛を飼う家族と牛と家(ディテール)

男は牛と共に立っており、女は座って篭でも編んでおり、子供達が近くで遊んでいる。

それと共に、人体が腰のくびれた「糸巻き型」に描かれる事が増えて来る。

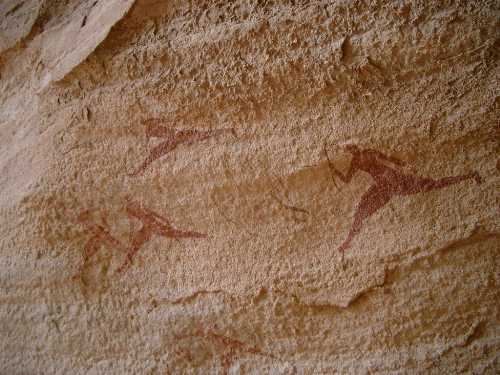

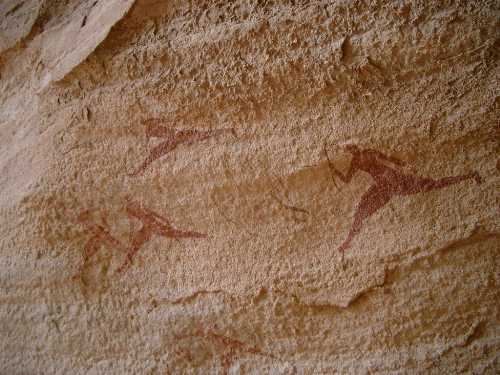

そして、財産が形成され始めると「戦い」も始まる。

闘う人々

中には、船に乗っての戦いも行われていた様だ。

船での戦い

別の船での戦い

要するに、今岩と砂以外に何も無いこの「死の世界」に当時は大河が流れていた事になる。

牛が横一列に何頭か繋がれているので、家畜である事が判る。

中央の丸い物は、ブラック・アフリカで今も普通に見られる日干し煉瓦で創った「丸い家」であろうか。

糸巻き型人物が、長い杖を持って牛を追っている。

杖を持った糸巻き牛飼い

そして、財産である牛の数がドンドン増えて行った。

大量の牛の群れ

ただし、牛は多量の草を食べて生きる。

あまり牛が増えすぎると、徐々に草が不足して来る事も有ったであろう。

その内、ギリシャ人の一部が「馬」と「二輪戦車」でせめて来た。

牧畜で暮らしていた素朴な人々に取っては、大変な脅威であった。

タッシリに「馬の時代」がやって来た。

馬という速く走る戦闘用の動物が侵入した

多くの人々は、殺されたり奴隷に連れ去られたりして、侵入者達は去って行った。

馬は残ったが、草地が減って行って、岩と砂の台地に変化して行くと、馬は不便であり、それほど広範囲には広がらなかった様だ。

そして。

牛の時代も終わりに近づいて行くと、人々はかなり図案化されて、本当の糸巻きの様になって来る。

典型的「牛の時代終盤」の糸巻き人間

そして、草が喰い尽くされて行く程に乾燥化が進み、それが牛を飼う事を不可能にして行く。

牛飼いの人々は、定住を止めざるを得なくなり、水と草とを追って移動が始まる。

その後に、ラクダに乗った東のアラブ人達がやって来た。

「ラクダの時代」の到来である。

ラクダの群れ

そして、部族間の民族間の戦いは繰り広げられた。

個人の戦い?

集団の戦い?

その頃から、描写が稚拙になり始め、逆に文様が現れ始める。

立派な規模の住居であろう

何やら不明の「幟」ででもあろうか

梯子の様にも楽器の様にも見える文様

丸太に横木を付けた梯子は、マリに棲む「ドゴン族」の間では今でも創られ、使われている。

或は、長いネックを持つ三味線のような楽器も、アフリカの各地で見る事が出来る。

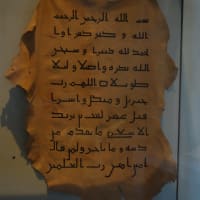

そして、ついに文字が登場した。

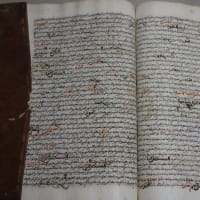

岩絵に書かれた文字

これは『ティファナグ文字』と言って、現在でもトウアレグ人達が使っている。

楯にも横にも書け、右からも左からも書く。

これは一種の表音文字で、現代のトウアレグ人達も読む事は出来るそうだ。

しかし、意味は解読出来ない。

人口密度ゼロの「タッシリ」の高原台地を野営して行く。

その際、夜の食事の時間は多いに盛り上がる。

トウアレグの人々の料理は、羊か山羊の肉をトマトソースで煮込む。

クミンが利いていて、疲れも吹っ飛ぶ。

山羊肉のシチュー

傍らで、彼等は「トウアレグのパン」を焼き始めた。

まず、粉を練る。

生地を練る

お茶を沸かしていた後を整理して生地を置く準備をする。

焼け木杭を拡げて生地を置く場所を作る

火元の薪を取り払った後に、生地を置く。

火をたいていた砂地に生地を置く

その生地を、火をたいた後の焼け木杭で被う。

生地の上に焼け木杭を被せる

完全に被ってから一時間程そのまま放っておく。

そして、取り出したら出来上がり。

火元の焼け木杭を取り払いパンの砂を払う。

出来上がり

酵母を混ぜない「ナン」のようなパンが出来上がる。

これが美味いのです。

山羊肉のシチュウと一緒にたらふく頂きます。

ちなみに前菜は、麓から持って来たニンジンやトマトやキュウリ等生野菜の大盛りサラダ。

食後は必ずお茶です。

トウアレグ千家のお手前。

常に火を欠かさず、やかんでお湯を沸かして、中国製の緑茶を煮出す。

やかんは必ず二つ以上

大きいやかんで湯を沸かし、小さい方に茶葉と一緒に入れて火にかける。

決して沸騰させない弱火が原則。

真っ黒になるまで煮出して、山ほどの砂糖を加えて、やかんから別のやかんへ何度も移す。

そうすると、お茶と砂糖が充分に混じり合い、泡が立つ。

やかんやカップを利用して高い所から注ぎ込む事を繰り返す

頃合いを見計らって、専用のガラスのカップに注ぐ。

こってりした濃くて甘いお茶

皆でお茶を飲めば、自然に歌が出て来るのだ。

お茶を囲んでトウアレグ族の歌で盛り上がる

水用のポリタンクが、タムタムの代わりに。

お代わり

トウアレグのお茶は、一杯では終わらない。

最低三杯は振る舞われる。

一杯だけ飲んで後を断るのは、失礼な事なのだ。

コックが煎れてくれて、ロバ使いの長老が煎れてくれて、案内のバルカさんも煎れてくれた。

そうやって、実に哀愁の溢れる歌声で盛り上がり、宴は続く。

但し、アルコールは一切無し。

岩棚の向こうに夕日が沈んだ直後

おまけ。

自分のテントの前での筆者 セファールの神の前の筆者

かくして、月世界の様に一切の音の無い夜は更けて行く。。。

南側の上辺にカーブする中程に小さく飛び出した窪みが登山口

固くて脆い岩の岩盤が、数万年の時の流れで浸食され、割れてくだけて崩れ落ちて、更にくだけて風化して、砂漠になって行った。

その、硬度の高かったと思われる部分が未だに崩れずに、高原台地として残った部分を中心に、その周辺の低地砂漠地帯も含めて「タッシリ・ナッジェール」と呼ぶ。

『タッシリ』は、古いトウアレグ語で「台地」を指す。

『アジェール』は「水の溢れた所」を指す。

隣接するリビアの南部砂漠地帯「アカクス地方」から、ここ「タッシリ」を経て、ニジェールから更に西行してニジェール河添いのマリ北部砂漠地帯や、チャド湖北岸に至る土地に、古代の岩絵が点在している。

これらの土地は、古代の「フルベ人」今の『トウアレグ人』の分散地域と一致する。

ちなみに、トウアレグ人はモロッコでは「ベルベル人」と呼ばれる人達とかぶっている。

遊牧民と訳される山羊とラクダを飼う非定住民であった。

それらの岩面画の有る土地の中でも、質と量共に他を凌駕するのが、『タッシリ・ナッジェール』の高原台地上である。

南北に800キロメートルにも及ぶ宏大な、人っ子一人棲んでいない荒涼たる岩と砂との死の世界にも、崩壊途中の岩だながソコカシコに存在し、そのえぐれた壁龕部分に数多くの古代岩面絵が残されている。

人の棲んだ形跡の残る壁龕(おそらく墓もある)

この「タッシリ」の古代岩面絵の中で、世界中に名高い「存在」が、セファールと呼ばれるサイトに残されている『セファールの神(和名: 白い巨人)』である。

セファールの神「白い巨人」

このサハラの地での岩面画の発見は、19世紀半ばに遡る。

先ず、線刻画が発見され、20世紀になってからフランス人探検隊の踏査によって、リビアからチャド、マリまでの間で、徐々に彩色画も発見され始める。

一部の地元トウレグ人だけがその存在を知っていた「岩面画」を、一躍世界中の注目を浴びる事にした大規模な発見を、タッシリの「死の世界」で為し遂げたのが、1950年代のフランスの軍人ロート大尉の探検隊の調査であった。

おおよそ一万年前から千八百年前までの、八千年にわたる住人達が書き残した岩絵は、夫々の生活の発展段階ごとの呼び名がつけられている。

「狩猟民の時代」

「牛の時代」

「馬の時代」

「ラクダの時代」

狩猟民の時代は、そこに住む住人達が未だ牧畜も農耕も知らない、狩猟の時代に描かれた物である。

主な住人は「ネグロイド族」いわゆる黒人の先祖である。

頭部が球形なので「円頭族の時代」とも呼ばれる。

その後、人々は野生動物を飼いならし家畜化して、牛を飼う時代が来る。

それと共に定住が始まり、家畜の数で身分差が形成され、長老や族長等が出現する。

人種も、南方のネグロイドに加えて、東かだ来て新たに加わった頭部が縦長の「長頭族の時代」とも言う。

この辺りから、現在のトウアレグ人の先祖である「フルベ人」達が姿を表して来る。

そして、この頃から肩幅に対してウエストが極端に狭くなって、「糸巻き型」の描き方が登場する。

その後、更に古代ギリシア・マケドニアのアレクサンドロス大王の遠征以来、馬が登場する。

二輪馬車までが描かれている、侵略の時代である。

そして、辺りの気候条件が変化し始め、乾燥化が始まり、徐々に家畜を飼って暮らす行き方が不可能になり始め、夫々が緑を求めて移動し始める。

相前後して、ラクダに乗ったアラブ人の先祖が主役の座を奪い始める。

ラクダの時代の到来である。

それで、岩絵の表現は稚拙となり、芸術的価値が失われ手行く事となり、岩絵自体が描かれなくなって行った。

そのタッシリ高地の無数に残されている岩絵は、数千年の乾燥気候によって風化し、色落ちが激しく、剥離もあって、今後はそれほど長くは存続させる事は無理なのでは無いかと思われる。

ユネスコは、未だ「危機遺産」には指定していないが、その他の後世の世界遺産の様に「レストア」して修復すれば良い物では無い。

一部では、未だに新発見のサイトも見つかっているのだが、基本的には朽ち果て、消え去るのを、ただ見ているしか無い、かけがえの無い文化遺産である。

そのタッシリ・ナジェールの岩面画の中の至高の存在が、セファールと呼ぶ場所に残る『セファールの神』である。

日本の研究家達の間では『白い巨人』と呼ばれている。

「セファールの神」

高さは3メートル程も有ろうか。

角(?)の生えた平らな頭部。

力こぶとも、腕輪とも就かない上腕部の突起。

その周りには、神を崇めて跪き両手を打ち振って祈祷をしている様に見える小さな人々。

あるは、種々雑多な動物達や、不思議な模様が描かれて居る。

「神」の横でひれ伏すかの如くに見える小さな人間(?)達

身をよじって拝謁する様子や笑顔の存在(?)

キリンと思しき動物や恐竜の様な生き物の群れ

意味不明の各種のポーズの人間(!)達

別の群れ

見事な角を誇る羚羊

羚羊とサイと思しき動物とクラゲ(!?)

この「クラゲ」の如き物は、各地で多数見られる。

「太陽と雨」で、天空を表し「シャーマン」の力の象徴では無いか、と言う説が有力視されている。

「狩猟民の時代」又は「円頭族の時代」

女性と思しき人物

狩りの光景を描いた物に、上半身に猪の様な毛皮をかぶった「シャーマン」と思える存在が、くっきりと現れている物が有る。

かなり稚拙な狩りの情景

既に何らかの私物を持ち、腕飾りをした腰蓑を纏った人も居る

しかし、宇宙服を纏った様にも見える。

腰蓑の円頭人? それとも宇宙人?

中には『泳ぐ人』と呼び習わされている人物像もある。

まさに、遊泳中の様にも見える。

「泳ぐ人」(遠景)

「泳ぐ人」(近景)

その直ぐ横には、弓を手にした人物も描かれて居り、戦いで倒れた人だという解釈も有る。

「弓を持つ人」と「泳ぐ人」

しかし、中央に描かれている人物は、死んで倒れて居ると言うより、やはりどう見ても泳いでいると考えた方が、妥当なようだ。

更には、明らかに黒人と思える三人の人々。

三人の円頭人達

膝に飾りヒモを巻き付け、体中に入れ墨をしている様に見えるが、この姿は今日でも、中央アフリカで見られる人達と同じである。

さらには、ヒモを巻き付けて頭髪を丹念に結い上げ、首飾りを付けたり、後ろで結んだ腰蓑を纏った人物像も有る。

髪を結い上げた二人の円頭人

踊っているのか、前屈みの人物像も。

踊る人々

右側の人物は、太ももの途中から脹ら脛にかけて布を巻き付け、肘の所に袋をぶら下げている。

さらに、何やら両手に持った一人の人物像。

両手に荷物を持った人物

この「瓢簞型」のポーチは、現在でも中央アフリカの黒人の一部で使われている物入れである。

しかし、頭部はまるで宇宙服のヘルメットのようである。

そして「牛の時代」又は「牧畜の時代」となる。

長角牛

所有する牛は、おそらく長老が管理したであろう。

牛飼いの長老は、当時の彼等に取って神に近い存在であった。

牛飼いの長老

牛の肛門に指を突っ込んでいる牛飼いは、牛の繁殖を支配する能力を有している事を表す。

狩猟民族は、獣を追って暮らすので定住しないが、家畜を飼う様になると、定住が始まった。

テントの様な簡単な物であっただろうが、住居が登場する。

牛を飼う家族戸牛の群れと住居

牛を飼う家族と牛と家(ディテール)

男は牛と共に立っており、女は座って篭でも編んでおり、子供達が近くで遊んでいる。

それと共に、人体が腰のくびれた「糸巻き型」に描かれる事が増えて来る。

そして、財産が形成され始めると「戦い」も始まる。

闘う人々

中には、船に乗っての戦いも行われていた様だ。

船での戦い

別の船での戦い

要するに、今岩と砂以外に何も無いこの「死の世界」に当時は大河が流れていた事になる。

牛が横一列に何頭か繋がれているので、家畜である事が判る。

中央の丸い物は、ブラック・アフリカで今も普通に見られる日干し煉瓦で創った「丸い家」であろうか。

糸巻き型人物が、長い杖を持って牛を追っている。

杖を持った糸巻き牛飼い

そして、財産である牛の数がドンドン増えて行った。

大量の牛の群れ

ただし、牛は多量の草を食べて生きる。

あまり牛が増えすぎると、徐々に草が不足して来る事も有ったであろう。

その内、ギリシャ人の一部が「馬」と「二輪戦車」でせめて来た。

牧畜で暮らしていた素朴な人々に取っては、大変な脅威であった。

タッシリに「馬の時代」がやって来た。

馬という速く走る戦闘用の動物が侵入した

多くの人々は、殺されたり奴隷に連れ去られたりして、侵入者達は去って行った。

馬は残ったが、草地が減って行って、岩と砂の台地に変化して行くと、馬は不便であり、それほど広範囲には広がらなかった様だ。

そして。

牛の時代も終わりに近づいて行くと、人々はかなり図案化されて、本当の糸巻きの様になって来る。

典型的「牛の時代終盤」の糸巻き人間

そして、草が喰い尽くされて行く程に乾燥化が進み、それが牛を飼う事を不可能にして行く。

牛飼いの人々は、定住を止めざるを得なくなり、水と草とを追って移動が始まる。

その後に、ラクダに乗った東のアラブ人達がやって来た。

「ラクダの時代」の到来である。

ラクダの群れ

そして、部族間の民族間の戦いは繰り広げられた。

個人の戦い?

集団の戦い?

その頃から、描写が稚拙になり始め、逆に文様が現れ始める。

立派な規模の住居であろう

何やら不明の「幟」ででもあろうか

梯子の様にも楽器の様にも見える文様

丸太に横木を付けた梯子は、マリに棲む「ドゴン族」の間では今でも創られ、使われている。

或は、長いネックを持つ三味線のような楽器も、アフリカの各地で見る事が出来る。

そして、ついに文字が登場した。

岩絵に書かれた文字

これは『ティファナグ文字』と言って、現在でもトウアレグ人達が使っている。

楯にも横にも書け、右からも左からも書く。

これは一種の表音文字で、現代のトウアレグ人達も読む事は出来るそうだ。

しかし、意味は解読出来ない。

人口密度ゼロの「タッシリ」の高原台地を野営して行く。

その際、夜の食事の時間は多いに盛り上がる。

トウアレグの人々の料理は、羊か山羊の肉をトマトソースで煮込む。

クミンが利いていて、疲れも吹っ飛ぶ。

山羊肉のシチュー

傍らで、彼等は「トウアレグのパン」を焼き始めた。

まず、粉を練る。

生地を練る

お茶を沸かしていた後を整理して生地を置く準備をする。

焼け木杭を拡げて生地を置く場所を作る

火元の薪を取り払った後に、生地を置く。

火をたいていた砂地に生地を置く

その生地を、火をたいた後の焼け木杭で被う。

生地の上に焼け木杭を被せる

完全に被ってから一時間程そのまま放っておく。

そして、取り出したら出来上がり。

火元の焼け木杭を取り払いパンの砂を払う。

出来上がり

酵母を混ぜない「ナン」のようなパンが出来上がる。

これが美味いのです。

山羊肉のシチュウと一緒にたらふく頂きます。

ちなみに前菜は、麓から持って来たニンジンやトマトやキュウリ等生野菜の大盛りサラダ。

食後は必ずお茶です。

トウアレグ千家のお手前。

常に火を欠かさず、やかんでお湯を沸かして、中国製の緑茶を煮出す。

やかんは必ず二つ以上

大きいやかんで湯を沸かし、小さい方に茶葉と一緒に入れて火にかける。

決して沸騰させない弱火が原則。

真っ黒になるまで煮出して、山ほどの砂糖を加えて、やかんから別のやかんへ何度も移す。

そうすると、お茶と砂糖が充分に混じり合い、泡が立つ。

やかんやカップを利用して高い所から注ぎ込む事を繰り返す

頃合いを見計らって、専用のガラスのカップに注ぐ。

こってりした濃くて甘いお茶

皆でお茶を飲めば、自然に歌が出て来るのだ。

お茶を囲んでトウアレグ族の歌で盛り上がる

水用のポリタンクが、タムタムの代わりに。

お代わり

トウアレグのお茶は、一杯では終わらない。

最低三杯は振る舞われる。

一杯だけ飲んで後を断るのは、失礼な事なのだ。

コックが煎れてくれて、ロバ使いの長老が煎れてくれて、案内のバルカさんも煎れてくれた。

そうやって、実に哀愁の溢れる歌声で盛り上がり、宴は続く。

但し、アルコールは一切無し。

岩棚の向こうに夕日が沈んだ直後

おまけ。

自分のテントの前での筆者 セファールの神の前の筆者

かくして、月世界の様に一切の音の無い夜は更けて行く。。。

他では拝見出来ないような貴重なお写真、有難うございました。

それに致しましても、凄い絵ですね。くらげが居たとは驚きですし、あの泳いでいる様な絵、あれも中々面白かったです。あのヘルメットの様な物は一体なんでしょう。この時代に・・・。ローマのコロッセオでしたら分かりますが。あの文字、西洋文字とは少し違いますね。ハングルの様な、とても不思議な文字です。歴史は謎です。しかし、現代と変わらないような物、事も有るのですよね。

あのお茶とパン、試してみたいです。パンはトルコの平べったいパンとは、違いますか。お茶が緑茶、というところが面白いです。しかも、お砂糖をたっぷりとは・・・。疲れも取れるのでしょうね。

筆者のお写真が小さいのに、ブーです。^^

今週はとても不思議な所へ誘って下さり、有難うございました。

凄い絵でしょ。

ここ10年で増々消えかかって色が薄くなって来ました。

訳の判らないオブジェやアンテナの付いたヘルメットみたいなのを被ってる様にも見えるので「宇宙人」説も有りました。

代々の住人達の「生の記録」だと思います。

飛行機事故で不時着大破して重症を負ったパイロットが、幻想を見てうなされ、実はそれがタッシリで「白い巨人」だったと言う設定の映画を見た記憶が有ります。

私自身がタッシリを訪れるより以前に見たのだと思います。

タイトルも配役もストーリーすら覚えていませんが。

トウアレグのお茶は、アラブのお茶より濃く煮出します。

緑茶と言っても「紅茶」「ウーロン茶」の様に発酵させてないから「緑茶」なのですが、中国製なので色は最初から黒いのです。

砂漠の中に時折ある涸れ沢等で「ミント」が生えていれば喜んで摘み取って、その夜は「ミント・ティー」になります。

パンは実に簡単に焼いていましたが、コツが判るまでは難しそうですよ。

「ナン」より厚みがあって、固くて甘みの無いホットケーキみたいです。

砂漠で食べるとオツです。

「おまけ」はあくまでおまけなので(^^)

コメント有り難うございました。

面白そうなご研究をなさって居られるのですね。

私はあくまで素人であります。

しかし、線刻画は世界中の大陸で確認されている様ですね。

数百年前等、それほど古く無い物も多いそうですが。

アムール河流域等さぞかし寒冷地でしょうに、先住民族が居たのですね。

トアレグってVWですね。

実際の砂漠では、トヨタのランクルが圧倒的信頼があり、トウアレグは市街地でしか見かけません。

でも良い車にお乗りです(*^^*)

コメント有り難うございました。

最近更新が滞りがちですが、ぜひご贔屓に。

コメントも大歓迎です。