なんか研究ネタばっかり続きまくってますが、これもついでに書いておこうと思います。

学振ってのは、正式に言うと、学術振興会特別研究員のことで、ガクシンって言った場合は、普通、博士課程1年生から3年間月額20万円貰えるDC1と、博士課程2年生もしくは博士課程3年生から2年間月額20万円貰えるDC2のことを言います。学術振興会自体は、別にそれだけの組織ではなく、基盤研究や若手研究などの予算を出していたりするのですが、なぜか学振って言った場合は、DC1とかDC2のことを言うことが多いです。学振にはPDもあるのですが、その場合は、学振PDと言うことが多い気がします。

っで、たかはしけいは、学振とってたの?

いいえ。いっさい。これで話を訊く気が無くなった方は、どうぞ戻るボタンを押してください(笑)。博士課程在学中にDC2を2回出しましたが(D1とD2のとき)、一度目は不採用Bで、二度目は面接になって補欠になって落ちました。

最初のDC2のときは、素直に自分って実力ないんだなぁと思って落ち込みました。二回目は、DC2なのに面接に回されて(かなり少数派です)、それから12月には結果がでるって聞いてたのに補欠で、2月に最終結果が来ると言われ待たされた挙句、2月の最後の週の前半に採用者向けの通知が届き、どういうことなの?っと思って学振に電話で連絡してみると、かなり待たされて一言、手違いですって言われて、結局不採用でした。

これのせいで、結構、精神的に不調でした。

っで、この不調を癒してくれたのは、最初のDC2のときは、教職の介護等体験のデイサービスで出会った職員の方とおじいちゃんおばあちゃん達。自分に実力なんて無くても別に良いや、って思わせてくれたのは、DC2落ちて直ぐに伺った介護施設にいる人たちだ。あの時期に介護体験で本当に良かったと思う(文科省の政策に踊らされてる?笑)。そして二回目のDC2のときに癒してくれたのは、STAP事件(笑)。

で、落ちるといろいろな人が、いろいろ無意味なことを言ってくれるわけですが、研究業界の人たちは、ごめんなさい、正直、誰のどの言葉も、まったく俺に響いていません。助けてくれたのは、他の人たちです。まぁ、悩みを打ち明けたりしてるわけでもないんだけどね。

二回目のときは待ち続けるだけの現状に、けっこうイライラしていました(ただ、あの時期は他のことでもイライラしていたので、必ずしも学振だけでも無いけど)。それは、採用不採用の決定が引き伸ばされ続けていたからだと思っています。学振を否定することも肯定することもできませんからね。落ちたとき、1週間休業宣言をして休んでいましたが、そのときが一番スッキリして、いろんな意味で楽しんでいたかも。

落ちて、例えば、「文章の書き方を、誰にでもわかりやすく、書けるようにならなくちゃいけない」とか「業績項目を増やすために、とにかく論文を出さなくちゃ」とか、よく言われていますが、それに対して俺が『でも、そんなことをするために、大学院に来たわけじゃないでしょ?』というと、たいていの良識ある大人な方たちは「お金を貰うんだから、それは仕方ないでしょ?」的なことを言います。

たぶん、ここで思考を止めるのは少々もったいなくて、ぶっちゃけ博士課程にいる人って、そんなにお金に困っていないでしょ?本気で緊迫している人って、います?そりゃ俺も例外は幾つかは知ってるけど、学振取らなきゃ、って思うのは、大多数はお金の問題じゃない。よく、科研費をとるときの話を引き合いに出す人もいますが、これも的外れで、研究にしか使えないお金と、自分が完全フリーで使えるお金は、まったくの別物である。

学振取れないと怖いっていうのは、博士課程というある種のモラトリアムだと世間から思われていることに対して、月額20万円を一過性ながらも安定的にゲットできるという、世間体から来るもの、かつ、有能である自分を認めてほしいという気持ち、だと思う。

よくよく考えてみると、俺はどちらも要らないので、そう思えたときに、やっと吹っ切れた。もちろん、どうとも思っていないと言ったらウソであるけど、こうしてブログに書けるくらいには、どうでもよいのは本当であると思う。

学振というのは、まぁ、審査は杜撰だと思うし、だいたいDC1に至ってはM2の5月とかに書くわけで、研究室を変えてストレートで行こうと思ったら絶対に無理だし、論文書いてたら有利って言うけど、学部4年生とM1で論文書いてるって、よほどの天才か、よほど要領が良いか、よほど言われたことをやってる奴隷か、そのどれかだろ。で、よほどの天才の割合は5パーセントに満たないと思う。

学振の悪口なら(おそらく俺じゃなくても)いくらでもでてくるが、一番大きいのは、そもそも1年後の研究計画を書くって、どうよ?

「で、この○○の話っていうのは、どう関係してくるわけ?」

『いや、この式は、そういう意味じゃありません。ここがこうなって、こっちの影響がこれくらいでるだろう、という式です(っていうか、俺、そもそも一言も○○って言ってねーぞ、こいつ俺の話聞いてたのか?)』

「じゃぁ、それはいい!!では、□□については、知ってるんですか?」

『(ぜんぜん関係ないじゃん!俺、そんなことについて、全然何も話してないんだけど?)えーっと、□□については、うろ覚えですが、△△ではないでしょうか?』

「違う!」

みたいなやり取りが学振の面接で行われた。学振の複合領域の面接官に選ばれる教授は、高校生程度が理解できる数式を理解しようともせず、ただ自分の知識だけで押し通してくる、知識自慢のバカでも選ばれるのか、と思っていると、なんと他の2人の審査員がコメントする時間がこのバカのせいで無くなってしまった。

無能な人間に審査されながら、自分の研究を最大限よさげにアピールし、老眼の先生にも見えるくらいの文字の大きさと図の大きさで申請書とスライドを作ることが、月20万円に直結している。

それを、くだらない、と思うのも、お金は大事だ!、と思うのも、俺次第。

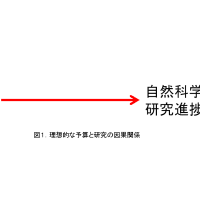

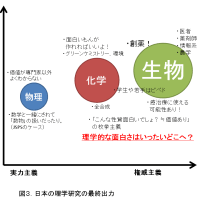

あれから、本当にいろいろなことを考えた。民主主義の問題性、考えることを諦めたバカが大多数である場合に、本当に重要な研究を遂行していくことは難しいだろう。多数派が正しいということにはならないのがフロンティアラインを広げる行為をしている研究の難しいところで、「医療」って言ったり「環境」って言ったりしてればキャッチーになるかもしれないが、実際問題それを突き詰めたときに、どうなってしまうかをまったく考えていない。キャッチーであるということが、わかりやすい、ということになっているのだ。

俺は、これはいつも言ってることだが、物事を考えることを停止させた人間に自らの研究内容を一生懸命にプレゼンテーションする必要はない、ただし、考えていることを諦めていない人には自分の研究内容を絶対にわかってもらうようにプレゼンテーションしなくてはいけない。しかし、国の研究の最高機関であるはずの学振の、その未来を担うであろう特別研究員の審査員であっても、物事を考えることを停止させた人間は確実に存在している(俺の審査にいた人のことだけを言っているのではなく、それ以外のあの世代について言っている)。

それに、そもそも、俺らは、何か(論文や申請書)に「書ける」というために、科学者を志しているわけではないだろう!

「書ける」「書ける」と繰り返し、それが得意技能、ましてや文章作成能力こそが研究者として必要不可欠なスキルだと得意げに語っている姿は、本人たちが思っている以上に滑稽だ。情けなく語るならまだ良いが。

だがしかし、すべての怒りは、自分の能力に向けられている、と言われるが、あの時の俺も、自分の能力に対して怒りが向けられていたのだと、しばらくして悟る。

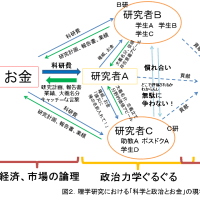

それは、論文を1本でも書いていれば、とか、文章作成能力が、とか、ましてや研究遂行能力が、とかではなく、俺自身が、自分で金を稼いで、それをサイエンスとして運用するという独自の経済的な原則の必要性をいっさい無視して、誰か(この場合、学振や指導教員)にこの部分を丸投げして誤魔化して、自らの経済原則を確立させようと努力していなかった、ということだ。そういえば忘れていたが、俺は、これに気が付いてから、とりあえず、簿記を勉強し始めた。

今、論文が3本あると、周りからの評価のされ方が全然違うことに、はっきり言ってムカついている。それまでの俺と、今の俺と、テメー程度が見えている実力については、そこまで変わっていない。

というわけで、学振をとってるから優秀だとも思わないし、学振をとってるから優秀じゃないとも思わないし、学振をとってないから優秀だとも思わないし、学振をとってないから優秀じゃないとも思わない。

研究業界にいる、ほぼすべての人間が、国の予算の奴隷であり、そこに縛られている以上、誰もが優秀ではなく、まだまだ、ただのバカだと俺は思う。

いま学振PDと同じかそれ以上くらいの額を貰っていて、間接的に学振のお世話になっているからこそ、吹っ切れられているのかもしれないが、、それ以上に本心として、自分や誰かが、優秀か優秀じゃないかとか、どうでもいい。そんなことよりも、みんなで楽しく、ものづくりを楽しみたいなと思っている。

そして、また違う風が吹き始めようとしていて、それが好転すれば、周りからの評価もまた上がるだろう。それが好転しようが暗転しようが、もちろん好転すれば今よりも理想に近くなるであろうが、根本的な問題が何か解決されるわけではない。

『あの、はっきり言いますけど、あなたたちの手違いによって、俺の学術は、今日、いっさい振興されていませんし、むしろ邪魔です』

と電話口で言い放ったとき、研究において、いや、自然科学において、独自の経済原則を確立させられるまで、多くの学術は正しく振興されないだろうなぁ、と思った気持ちを、俺は忘れてはいけないと思う。

今、あなたが学振に落ちて、何らかの形で傷ついているなら、気持ちはそれぞれだろうし、何かの気持ちを汲んであげることはできないが、俺はこう言葉をかけたいと思う。

『とことん思い悩め!考えつくせ!』

それが未来を創るし、そこに価値があると思うし、俺自身、その部分にとても期待している。

(あと、今日はかなり身を削ったはずなんで、アクセス数期待してます笑)

(2016.8.10 追記)

たくさんのアクセス、有り難う御座います。

以下、お気軽にどうぞ。

研究室関連での悩みについて、私に直接相談したいと思ってくださる場合は、相談内容を明記の上、こちらにメールしてください(_attoma-ku_を@に変えて送信してください)。基本的にどんな相談もお受け致します。匿名で構いませんが、所属や名前を仰ってくださったほうが、相談にはのりやすいです。相談内容は決して口外しませんのでご安心ください。

soudan.atamanonaka.2.718_attoma-ku_gmail.com

相談メールについて詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください。相談を受ける上で俺が守るべきルールを書きました。

スカイプでの相談もはじめました!ネットでは絶対に書けない裏事情を含め、スカイプであれば、無料で真摯に迅速かつ最大限論理的に、あなたの相談にのります!!私がこれまで実際に接してきた研究分野(物理学、化学、生物学、情報など)や見聞きしている領域、内情を知っている研究室についても、できる限り詳しく回答します。ご希望してくださる方はお気軽に上のアドレスまで、あなたの本名をお書きの上、メールしてください。私から相談可能時間とスカイプIDを送ります。皆さんの相談をお待ちしております。

学振ってのは、正式に言うと、学術振興会特別研究員のことで、ガクシンって言った場合は、普通、博士課程1年生から3年間月額20万円貰えるDC1と、博士課程2年生もしくは博士課程3年生から2年間月額20万円貰えるDC2のことを言います。学術振興会自体は、別にそれだけの組織ではなく、基盤研究や若手研究などの予算を出していたりするのですが、なぜか学振って言った場合は、DC1とかDC2のことを言うことが多いです。学振にはPDもあるのですが、その場合は、学振PDと言うことが多い気がします。

っで、たかはしけいは、学振とってたの?

いいえ。いっさい。これで話を訊く気が無くなった方は、どうぞ戻るボタンを押してください(笑)。博士課程在学中にDC2を2回出しましたが(D1とD2のとき)、一度目は不採用Bで、二度目は面接になって補欠になって落ちました。

最初のDC2のときは、素直に自分って実力ないんだなぁと思って落ち込みました。二回目は、DC2なのに面接に回されて(かなり少数派です)、それから12月には結果がでるって聞いてたのに補欠で、2月に最終結果が来ると言われ待たされた挙句、2月の最後の週の前半に採用者向けの通知が届き、どういうことなの?っと思って学振に電話で連絡してみると、かなり待たされて一言、手違いですって言われて、結局不採用でした。

これのせいで、結構、精神的に不調でした。

っで、この不調を癒してくれたのは、最初のDC2のときは、教職の介護等体験のデイサービスで出会った職員の方とおじいちゃんおばあちゃん達。自分に実力なんて無くても別に良いや、って思わせてくれたのは、DC2落ちて直ぐに伺った介護施設にいる人たちだ。あの時期に介護体験で本当に良かったと思う(文科省の政策に踊らされてる?笑)。そして二回目のDC2のときに癒してくれたのは、STAP事件(笑)。

で、落ちるといろいろな人が、いろいろ無意味なことを言ってくれるわけですが、研究業界の人たちは、ごめんなさい、正直、誰のどの言葉も、まったく俺に響いていません。助けてくれたのは、他の人たちです。まぁ、悩みを打ち明けたりしてるわけでもないんだけどね。

二回目のときは待ち続けるだけの現状に、けっこうイライラしていました(ただ、あの時期は他のことでもイライラしていたので、必ずしも学振だけでも無いけど)。それは、採用不採用の決定が引き伸ばされ続けていたからだと思っています。学振を否定することも肯定することもできませんからね。落ちたとき、1週間休業宣言をして休んでいましたが、そのときが一番スッキリして、いろんな意味で楽しんでいたかも。

落ちて、例えば、「文章の書き方を、誰にでもわかりやすく、書けるようにならなくちゃいけない」とか「業績項目を増やすために、とにかく論文を出さなくちゃ」とか、よく言われていますが、それに対して俺が『でも、そんなことをするために、大学院に来たわけじゃないでしょ?』というと、たいていの良識ある大人な方たちは「お金を貰うんだから、それは仕方ないでしょ?」的なことを言います。

たぶん、ここで思考を止めるのは少々もったいなくて、ぶっちゃけ博士課程にいる人って、そんなにお金に困っていないでしょ?本気で緊迫している人って、います?そりゃ俺も例外は幾つかは知ってるけど、学振取らなきゃ、って思うのは、大多数はお金の問題じゃない。よく、科研費をとるときの話を引き合いに出す人もいますが、これも的外れで、研究にしか使えないお金と、自分が完全フリーで使えるお金は、まったくの別物である。

学振取れないと怖いっていうのは、博士課程というある種のモラトリアムだと世間から思われていることに対して、月額20万円を一過性ながらも安定的にゲットできるという、世間体から来るもの、かつ、有能である自分を認めてほしいという気持ち、だと思う。

よくよく考えてみると、俺はどちらも要らないので、そう思えたときに、やっと吹っ切れた。もちろん、どうとも思っていないと言ったらウソであるけど、こうしてブログに書けるくらいには、どうでもよいのは本当であると思う。

学振というのは、まぁ、審査は杜撰だと思うし、だいたいDC1に至ってはM2の5月とかに書くわけで、研究室を変えてストレートで行こうと思ったら絶対に無理だし、論文書いてたら有利って言うけど、学部4年生とM1で論文書いてるって、よほどの天才か、よほど要領が良いか、よほど言われたことをやってる奴隷か、そのどれかだろ。で、よほどの天才の割合は5パーセントに満たないと思う。

学振の悪口なら(おそらく俺じゃなくても)いくらでもでてくるが、一番大きいのは、そもそも1年後の研究計画を書くって、どうよ?

「で、この○○の話っていうのは、どう関係してくるわけ?」

『いや、この式は、そういう意味じゃありません。ここがこうなって、こっちの影響がこれくらいでるだろう、という式です(っていうか、俺、そもそも一言も○○って言ってねーぞ、こいつ俺の話聞いてたのか?)』

「じゃぁ、それはいい!!では、□□については、知ってるんですか?」

『(ぜんぜん関係ないじゃん!俺、そんなことについて、全然何も話してないんだけど?)えーっと、□□については、うろ覚えですが、△△ではないでしょうか?』

「違う!」

みたいなやり取りが学振の面接で行われた。学振の複合領域の面接官に選ばれる教授は、高校生程度が理解できる数式を理解しようともせず、ただ自分の知識だけで押し通してくる、知識自慢のバカでも選ばれるのか、と思っていると、なんと他の2人の審査員がコメントする時間がこのバカのせいで無くなってしまった。

無能な人間に審査されながら、自分の研究を最大限よさげにアピールし、老眼の先生にも見えるくらいの文字の大きさと図の大きさで申請書とスライドを作ることが、月20万円に直結している。

それを、くだらない、と思うのも、お金は大事だ!、と思うのも、俺次第。

あれから、本当にいろいろなことを考えた。民主主義の問題性、考えることを諦めたバカが大多数である場合に、本当に重要な研究を遂行していくことは難しいだろう。多数派が正しいということにはならないのがフロンティアラインを広げる行為をしている研究の難しいところで、「医療」って言ったり「環境」って言ったりしてればキャッチーになるかもしれないが、実際問題それを突き詰めたときに、どうなってしまうかをまったく考えていない。キャッチーであるということが、わかりやすい、ということになっているのだ。

俺は、これはいつも言ってることだが、物事を考えることを停止させた人間に自らの研究内容を一生懸命にプレゼンテーションする必要はない、ただし、考えていることを諦めていない人には自分の研究内容を絶対にわかってもらうようにプレゼンテーションしなくてはいけない。しかし、国の研究の最高機関であるはずの学振の、その未来を担うであろう特別研究員の審査員であっても、物事を考えることを停止させた人間は確実に存在している(俺の審査にいた人のことだけを言っているのではなく、それ以外のあの世代について言っている)。

それに、そもそも、俺らは、何か(論文や申請書)に「書ける」というために、科学者を志しているわけではないだろう!

「書ける」「書ける」と繰り返し、それが得意技能、ましてや文章作成能力こそが研究者として必要不可欠なスキルだと得意げに語っている姿は、本人たちが思っている以上に滑稽だ。情けなく語るならまだ良いが。

だがしかし、すべての怒りは、自分の能力に向けられている、と言われるが、あの時の俺も、自分の能力に対して怒りが向けられていたのだと、しばらくして悟る。

それは、論文を1本でも書いていれば、とか、文章作成能力が、とか、ましてや研究遂行能力が、とかではなく、俺自身が、自分で金を稼いで、それをサイエンスとして運用するという独自の経済的な原則の必要性をいっさい無視して、誰か(この場合、学振や指導教員)にこの部分を丸投げして誤魔化して、自らの経済原則を確立させようと努力していなかった、ということだ。そういえば忘れていたが、俺は、これに気が付いてから、とりあえず、簿記を勉強し始めた。

今、論文が3本あると、周りからの評価のされ方が全然違うことに、はっきり言ってムカついている。それまでの俺と、今の俺と、テメー程度が見えている実力については、そこまで変わっていない。

というわけで、学振をとってるから優秀だとも思わないし、学振をとってるから優秀じゃないとも思わないし、学振をとってないから優秀だとも思わないし、学振をとってないから優秀じゃないとも思わない。

研究業界にいる、ほぼすべての人間が、国の予算の奴隷であり、そこに縛られている以上、誰もが優秀ではなく、まだまだ、ただのバカだと俺は思う。

いま学振PDと同じかそれ以上くらいの額を貰っていて、間接的に学振のお世話になっているからこそ、吹っ切れられているのかもしれないが、、それ以上に本心として、自分や誰かが、優秀か優秀じゃないかとか、どうでもいい。そんなことよりも、みんなで楽しく、ものづくりを楽しみたいなと思っている。

そして、また違う風が吹き始めようとしていて、それが好転すれば、周りからの評価もまた上がるだろう。それが好転しようが暗転しようが、もちろん好転すれば今よりも理想に近くなるであろうが、根本的な問題が何か解決されるわけではない。

『あの、はっきり言いますけど、あなたたちの手違いによって、俺の学術は、今日、いっさい振興されていませんし、むしろ邪魔です』

と電話口で言い放ったとき、研究において、いや、自然科学において、独自の経済原則を確立させられるまで、多くの学術は正しく振興されないだろうなぁ、と思った気持ちを、俺は忘れてはいけないと思う。

今、あなたが学振に落ちて、何らかの形で傷ついているなら、気持ちはそれぞれだろうし、何かの気持ちを汲んであげることはできないが、俺はこう言葉をかけたいと思う。

『とことん思い悩め!考えつくせ!』

それが未来を創るし、そこに価値があると思うし、俺自身、その部分にとても期待している。

(あと、今日はかなり身を削ったはずなんで、アクセス数期待してます笑)

(2016.8.10 追記)

たくさんのアクセス、有り難う御座います。

以下、お気軽にどうぞ。

研究室関連での悩みについて、私に直接相談したいと思ってくださる場合は、相談内容を明記の上、こちらにメールしてください(_attoma-ku_を@に変えて送信してください)。基本的にどんな相談もお受け致します。匿名で構いませんが、所属や名前を仰ってくださったほうが、相談にはのりやすいです。相談内容は決して口外しませんのでご安心ください。

soudan.atamanonaka.2.718_attoma-ku_gmail.com

相談メールについて詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください。相談を受ける上で俺が守るべきルールを書きました。

スカイプでの相談もはじめました!ネットでは絶対に書けない裏事情を含め、スカイプであれば、無料で真摯に迅速かつ最大限論理的に、あなたの相談にのります!!私がこれまで実際に接してきた研究分野(物理学、化学、生物学、情報など)や見聞きしている領域、内情を知っている研究室についても、できる限り詳しく回答します。ご希望してくださる方はお気軽に上のアドレスまで、あなたの本名をお書きの上、メールしてください。私から相談可能時間とスカイプIDを送ります。皆さんの相談をお待ちしております。

研究室では受かった人たちとその面倒を見た人たちで騒めいていて、自分は居場所がなくてトイレで泣きました。

悔しいとかムカつくとかでなく、自分が情けなくてやってられませんでした。

何回も荒れたり沈んだりを繰り返していましたが、この記事を読んで少し救われました。

どんな言葉も響かないというのはその通りで痛快でした(笑)。表面上はなんてことない態度をとっていますし、慰めやアドバイスにも感謝の言葉を返していますが、それ自体負担でほっといてくれという感じだったので。

この記事を書いてくれてありがとうございます。沢山考え、苦労されてきたんですね。私も優秀じゃなくても好きなことに邁進できる強さを手に入れたいです。

学振って落ちた人に対して、どうやって言葉をかけたらいいか、明確なストラテジーがないんですよね(もしあれば、論文にするべき笑)。ただでさえ、コミュニケーションが下手な人が多い研究室。だから、決してあなたの研究室の人もあなたのことを無下にしているわけじゃないと思いますよ。私の場合もそうだったと思うんですが、とても気を使ってもらいましたが、どれも『そうじゃないんだよなぁ』という言葉ばかりというのが正直なところでした。

で、あの時の自分への正解はなんだったかなぁと思いながら、これを書いてみたんですが、、その結果、少なくとも1人は、励まされた、と言ってもらって、執筆者としてはとても嬉しく思います。

学振くらいで落ち込むなよ、気にするなよ、とか、切り替えて来年だしたらいいよ、とか、論文を早く仕上げよう、とか、そういう言葉が響かない人は、たぶん、とても純粋だと思うので、、まぁ、ぜひ悩み切ってもらって、何かの新しい考えが浮かんできたらいいな、と思います。

っと、偉そうなことを言えるほど、苦労もしてないし、偉い人間でもないんですが。。(笑

私は今年からD1になるDC1落ちた人です。

地方の大学にいるので受かった学振を手に入れるどころか学振を出してる人も周りにいない状況でした。

東大、京大の方々は優秀だから学振を取れるんだ、自分より業績がなくても・・・

そう思っていましたが、学会で知り合った東大、京大の先輩数人から受かった書類などをいただきました。

そしてわかったのはそもそも書き方が全く違う。テンプレートから何から何まで。

いつも学振に通る学生を出す研究室の人たちはみんな同じような紙面の使い方をしている。

そもそも土俵に立ててなかったんだと思いました。コネと政治力という土俵に。

教員にかなり手直しされてる方もいらっしゃいました・・・

なんだかバカバカしくなって今年度の学振には出す気すら失せていますw

学振に落ちた後、自分で考えた結果、博士を取得し、しっかり研究をするが卒業後は国の科研費や政治力の影響を受けない世界で生きようと考えています。

自分の力で生きる道を歩みつつ、経済力を生み出す人種は起業家だ。

そう考え、起業家の方々が出席するセミナーや勉強会に出席しまくりました。

学生は全くいないので、ベンチャー企業の社長から直接誘われ、ビジネスをはじめることになりました。

ベンチャー企業で実務経験を積みつつ、博士家庭で研究を行うという二足のわらじです。

国の不透明な選考による科研費の奴隷になるより、飯を食うルートとそこそこの生活を営む力は確保しつつ、

ライフワークとして研究を目指そうと考えています。

博士に上がったばかりでこのような考えを持つのは異端かもしれませんが周りに合わせる必要もないのかなと思います。

国に縛られない、既存概念にとらわれない博士になろうと思います。

勇気づけられました。ありがとうございました。

私よりよっぽど考えて、きちんと実践されている方がいらっしゃることを知り、私のほうがびっくりしていますよ(笑)

学振もそうですが、科学の研究の世界で、あらゆる「書き方」が一本化されている現状は、正直、空気として気持ち悪いと私は思っています。色んな書き方や考え方があっていいはずで、みんなのお金なのだから、そのうえでみんなで評価すればいいはずなのに、研究内容や進捗することそっちのけで「こう書くと通る!」「書くためには!」というその場凌ぎの戦術ばかりが有効だとあまりに繰り返し強調されて、ついには強制されてしまっているような気すらしますね。「論文の書き方講座」みたいなのをあまりにも大切にしている人に対して、「そんなことするために理系にきたの?」と言ってみたりしますが、たいていバカにされます(笑)。「この書き方にアジャストしないと、お前なんか生きていけないぞ!」とやることは、「(研究社会の)全体主義に従わないと抹殺するぞ!」と言っているのと、同値なのかもしれないですから、正直怖いです。

ま、ほんとに殺されないだけいいかもしれなくて、学振なんかに通らなくても、たとえ職がなくても、この世の中は意外に寛大で、全体主義に従わなくても、(20世紀と違って)生きてはいけますから、その幸せを有り難がるぶん、最低ライン、実力をつけていって自分が納得できる意味のある結果を出す!、という点に関しては貪欲でなくてはいけないと自分自身に対しては思っています。

今後、tiraさんのような方や、もっともっと研究社会全体が多様的な価値観になっていき、それらが相互に認められるような空気感になったらいいな、と思います。私にそう思わせてくれて有り難う御座います。

だって、「研究力がある」っていうのは、偏差値みたいに一つの尺度で測れるわけがないんですから。

もしお時間がありましたら、ご自身の体験と考え方を、是非どこかに発信してくださいね。それが、また未来を創ると思います。

では、またよろしくお願いします。

学振に通るか通らないかは正直どちらでも良いですが結局一昨日書類を書き上げました。

書くことにした理由は色々ありますが、

ある分野での学振提出者が減ると次の年のその分野の学振当選者も減ると教授に聞いたので書くことにしました。

書くことそのものが業界の火を灯すことになるのなら書いておくかと。

正直お金に関しては前述のベンチャー起業で力をつける方が将来的にはよほど良さそうです。

テンプレート的な紙面の使い方、学閥的な雰囲気に合わせて書類を書き上げました。

研究計画や内容は昨年のDC1から大した違いはありません。

しかし見栄えは東大生の書類にかなり似せてみました。

これで通ったり面接に進んだりしたら流石に驚きですが。。。

世の中そんなものかもしれません。

自分達が読んだ経験のある書類、見慣れた書類が良い書類。これが現実かもしれませんしね。

僕は学振やたかはしさんのブログを読んだことをきっかけに経済的自立や研究者として(ポストに就いていれば研究者という狭義の意味ではない)生きる方法を真面目に考えるきっかけになりました。

おかげで自分の進みたい方向性が見えてきた気がします。

単に学振に受かれば天国、落ちれば地獄という思考停止に陥らなければ普段研究ばかりしていては考えないことを考えるきっかけになるので申請書書きも悪くはないのかもしれません。

ポストに就いた、科研費を取った、学振を取った。こんなことでよくわからない自慢をするのではなく、職に就くかどうかなど超えて研究を楽しんでいきたいですね。

前年の応募数を参考にして予算枠を決めるというのも問題なんですけどね。。日本の前例主義にも困ったものです。異分野間で、これとこれとどちらが価値があるか?、ということを真剣に話さなくちゃいけない日が、もうとっくのとうに来ているというのに。

もっと言えば、自身のごく限られた狭い狭い分野のことしか知らない、あの程度の思考力しか持っていない、あの世代の教授たちが、未来ある若者の収入において、非連続に0円か月20万円か、って決めてしまっているのもおかしいと思います。

問題点をあげればキリがないですが、若い世代はもう少しは賢いので(先の時代を生きているので当たり前ですけど)、私個人としては、自分たちの価値基準のなかで生きていってほしいなと思います。ただでさえ、世代間格差の激しい時代なのだから、もう少し若者が、tiraさんのように自分の考え方をしっかりもってないとあかんです。

ま、だからって、資本主義社会において、カネが継続的にゲットできるのは、自慢するに値すると、私は思いますけどね。だから、普段、『学振なんか取れるより、俺の教員免許のほうが、よっぽど価値が高いわ!』って負け惜しみを言えるわけで(笑)。

ただ、どちらにせよ、いま蔓延してしまっている、その場しのぎのやり方が、いつまで保つのかなぁて感じですが(←なぜか他人事 笑)。

現状マイナーな分野に属する学生に学振はほとんど来ないのが現状です。

学生の教育に多数決主義を持ち込んだら科学はもう終わりな気がします・・・

0円か20万ではなく、申請書類に応じて、0,5,10,15,20万円にして薄く広くに分配するほうがいい気がします。

科研費の集中化と選抜がもたらすおかしな現状はもう表面化しまくってますし。。。

僕自身は高校生から研究者志望だったのでなかなかの絶望感ありますけどね。

学振にしろ、アカポスにしろ、実際に見聞きするまではここんな状況とは知らなかったですしね。研究業界ってこうだったんだ・・・と。気づいたのが学会に出たりするようになってきたM2の頃だったんで博士まで来てしまいました汗

せっかくなので博士として自分で考えてやっていきたいですが。

お金をとるって思ってたより大変ですよね。

フリーランス的な活動もしてますがまだまだ全然単体では学振でいただけるお金には及びませんね。

教員免許はないですがITスキルでなんとかしたいところです汗

実際、僕の所属する業界でも上も下も状況のまずさには気づいてますね。

でも、誰も動かない、動けない。みたいな。

年配の方は逃げ切れるし現状打破するだけのエネルギーも残ってなさそうです。

中堅、ポスドク世代はそもそも自分が生きるだけで精一杯という感じで。

そりゃあ若手減りますよね・・・

長々としたコメントに付き合っていただきありがとうございます。

落ち込ませるつもりはなかったのですが、すいません。。

まぁ、頑張りましょ。だって、キルケゴールも言ってますが、「絶望とは罪である」なんですから。

学振や科研費や若手研究者の雇用について、問題は沢山ありますし、そりゃなかなか一気には変えられないと思います。

でも、私個人としては、こうやって自分が思ったことや、私が思いつく限りの現状の問題点と解決策を、恐れずに、発信し続けることが次に繋がると思っています。それはめちゃくちゃ不利益を被ることですが、仕方ないです。

私の周囲にいる人は耳にタコですが、「革命は原理的に成功しない」ってのがあって、、何かの制度を変え終わったら体制派になってしまうし、変え続けたら変え終わっていないので成功していません。だから、実質的には革命は成功しないんですが、でも、それでも、他人の価値観は共感を得れば、変えることができます。新しい価値観を他人に宿せれば、それは確実に未来が変わることになります。

だから、目の前のことに一生懸命になりながらも、現状の不条理から目を逸らしてはいけないのです。

それに、存分に能力がある我々にとって、これくらいの絶望が存在していないと、張り合いがないじゃないですか。

そういう意味では、ボンボンなだけで博士課程に行って、jrecinなどの公募も存在しないなかコネをベースとして競争率が低い終身雇用ポストを今よりも早く得て、若手を使い捨てするためにポスドク1万人計画を実施し、権威主義の無能なままPIとして居座って、しまいには「でも私は逃げきれる!」と公に言ってウケをとっている人まで存在している、あの世代に、むしろ感謝したいくらいですよ。