皆様こんばんは。

本日は毎月恒例、日本棋院情報会員のPRを行います。

なお、過去の記事はこちらです↓

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回

第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回

棋譜再生ソフトの使い方は第4回で詳しく解説しています。

最近は日本棋院のホームページでも毎月の情報会員向けのコンテンツ内容をお知らせするようになりました。

11月の内容はこちらからご覧頂けます。

私は第43期名人戦予選A 富士田明彦六段対武宮正樹九段

第5期立葵杯予選 杉内寿子八段対上野愛咲美初段

の2局を解説しました。

今回は杉内-上野戦の解説の一部をご紹介しましょう。

97歳の杉内雅男九段については、当ブログでも時々ご紹介していますね。

ですが、夫人の杉内八段も現役2番目の年長棋士として活躍しているのです!

今回の90歳と15歳の年の差対決は、ぜひご覧頂きたいと思いました。

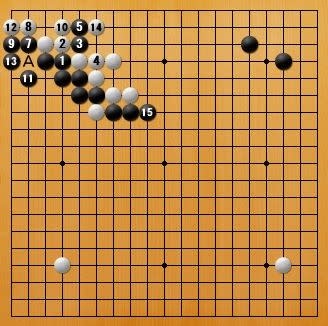

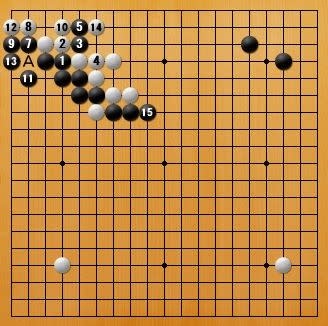

1図(テーマ図)

「Kiin Editor」キャプチャー画面です。

白△のツケから・・・。

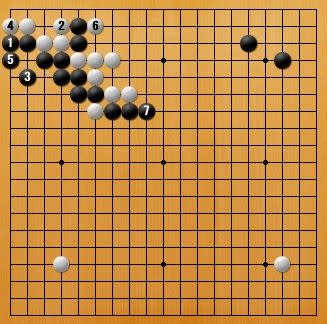

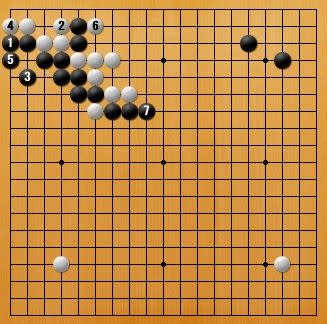

2図(実戦進行)

このように進行しました(白6はAの所)。

何が何だか分からない、という方も多いのではないでしょうか。

そこを具体的な読みの内容と共に、分かりやすく解説しています。

3図(実戦)

黒1「愚形のようですが、力強い反撃です。

ここは簡単にはつながらせたくないところです。」

なぜ黒1と空き三角に打ったのでしょうか?

参考図を2つ使って解説しています。

4図(参考図1)

3図黒1で、本図黒1と受けた場合の図です。

「黒1と受けるのは利かされで、黒としてはつらいのです。

一例として白10までの進行が考えられますが、こうなった時に白△は上辺白の根拠を広げていて、大きな利かしになっています。」

ということで、本図黒1は却下です。

選択肢はもう1つありそうですが・・・。

5図(参考図2)

3図黒1で、本図黒1とハネ出す変化です。

「黒1のハネ出しは一見すると形が良いですが、白2と切られていけません。」

黒が取られてしまいますね。

4図も5図も良くないということで、3図のグズミが正着でした。

6図(実戦)

実戦の進行に戻ります。

黒2「先手で切りが入ります。」

黒4「そして下がれば、この黒石はなかなかしぶといです。」

白5「白はこちらに活路を求めました。

白としても、この進行は想定していたでしょう。

捨石作戦かもしれません。」

攻め合いの格好になりました。

白5で黒を取りに行くとどうなるでしょうか?

参考図で解説しています。

7図(参考図)

「白1から直線的に取りに行くのは無理です。

白17まで、白の不利な一手ヨセコウになります。」

前図白5が成立しないことを示しています。

8図(実戦)

実戦に戻ります。

黒1「というところで、逆に黒は白の作戦を見破って変化しました。」

何故押さえではなく、切りを入れたのでしょうか?

参考図を2つ使って解説しています。

9図(参考図1)

前図黒1で本図黒1と押さえた場合の変化です。

手順が長いので図では見づらいかと思いますが、ソフトでは1手ずつ再生できるのでご安心ください。

「ハネに黒1と押さえた場合、白2と打てば黒2子を取ることはできます。

ただ、これは小さく取らされ、白がいけません。」

この図は黒良しです。

では、何故黒はこう打たなかったのでしょうか?

10図(参考図2)

「黒1には白2とつなぐ予定でしょう。

黒3と打たれると攻め合いには負けますが、捨石で外側に石を持って来る作戦です。

白14までは一例ですが、黒△が宙に浮いて白有利です。」

この変化があるので、黒は8図の切り込みを選択したのでしょう。

相手の意図の裏を行く駆け引きです。

11図(実戦)

黒2「石塔絞りを狙う手筋です。

白は黒2子を取るわけにはいきません。」

何故黒2子を取りに行けないのかについても参考図で解説していますが、省略します。

白3「切りを防いで、この一手です。」

黒4「白1子を取ることができました。」

白5「この当ては先手で打てますが・・・。」

白7「ここに一手必要で、白が後手になりました。」

白7を打たないとどうなるかは参考図で解説していますが、省略します。

黒8「絶好の伸び切りを打つことができました。

白に隅を譲りましたが、なんといっても中央の勢力争いを制したのは大きいです。

黒十分の分かれでしょう。」

このように、両者の読みや駆け引きによって生まれた変化でした。

プロの考え方の一端をお伝えできたのではないかと思います。

若い上野初段は当然強いのですが、杉内八段が常にしっかり読みを入れて打っていたことが印象的でした。

全く年齢を感じさせません。

夫婦そろってレジェンドですね!

なお、もう1局の富士田-武宮戦も大変見どころの多い1局でした。

特に富士田六段の斬新な序盤構想には注目です。

ご興味をお持ちになった方は、ぜひ日本棋院情報会員にご入会ください!

本日は毎月恒例、日本棋院情報会員のPRを行います。

なお、過去の記事はこちらです↓

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回

第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回

棋譜再生ソフトの使い方は第4回で詳しく解説しています。

最近は日本棋院のホームページでも毎月の情報会員向けのコンテンツ内容をお知らせするようになりました。

11月の内容はこちらからご覧頂けます。

私は第43期名人戦予選A 富士田明彦六段対武宮正樹九段

第5期立葵杯予選 杉内寿子八段対上野愛咲美初段

の2局を解説しました。

今回は杉内-上野戦の解説の一部をご紹介しましょう。

97歳の杉内雅男九段については、当ブログでも時々ご紹介していますね。

ですが、夫人の杉内八段も現役2番目の年長棋士として活躍しているのです!

今回の90歳と15歳の年の差対決は、ぜひご覧頂きたいと思いました。

1図(テーマ図)

「Kiin Editor」キャプチャー画面です。

白△のツケから・・・。

2図(実戦進行)

このように進行しました(白6はAの所)。

何が何だか分からない、という方も多いのではないでしょうか。

そこを具体的な読みの内容と共に、分かりやすく解説しています。

3図(実戦)

黒1「愚形のようですが、力強い反撃です。

ここは簡単にはつながらせたくないところです。」

なぜ黒1と空き三角に打ったのでしょうか?

参考図を2つ使って解説しています。

4図(参考図1)

3図黒1で、本図黒1と受けた場合の図です。

「黒1と受けるのは利かされで、黒としてはつらいのです。

一例として白10までの進行が考えられますが、こうなった時に白△は上辺白の根拠を広げていて、大きな利かしになっています。」

ということで、本図黒1は却下です。

選択肢はもう1つありそうですが・・・。

5図(参考図2)

3図黒1で、本図黒1とハネ出す変化です。

「黒1のハネ出しは一見すると形が良いですが、白2と切られていけません。」

黒が取られてしまいますね。

4図も5図も良くないということで、3図のグズミが正着でした。

6図(実戦)

実戦の進行に戻ります。

黒2「先手で切りが入ります。」

黒4「そして下がれば、この黒石はなかなかしぶといです。」

白5「白はこちらに活路を求めました。

白としても、この進行は想定していたでしょう。

捨石作戦かもしれません。」

攻め合いの格好になりました。

白5で黒を取りに行くとどうなるでしょうか?

参考図で解説しています。

7図(参考図)

「白1から直線的に取りに行くのは無理です。

白17まで、白の不利な一手ヨセコウになります。」

前図白5が成立しないことを示しています。

8図(実戦)

実戦に戻ります。

黒1「というところで、逆に黒は白の作戦を見破って変化しました。」

何故押さえではなく、切りを入れたのでしょうか?

参考図を2つ使って解説しています。

9図(参考図1)

前図黒1で本図黒1と押さえた場合の変化です。

手順が長いので図では見づらいかと思いますが、ソフトでは1手ずつ再生できるのでご安心ください。

「ハネに黒1と押さえた場合、白2と打てば黒2子を取ることはできます。

ただ、これは小さく取らされ、白がいけません。」

この図は黒良しです。

では、何故黒はこう打たなかったのでしょうか?

10図(参考図2)

「黒1には白2とつなぐ予定でしょう。

黒3と打たれると攻め合いには負けますが、捨石で外側に石を持って来る作戦です。

白14までは一例ですが、黒△が宙に浮いて白有利です。」

この変化があるので、黒は8図の切り込みを選択したのでしょう。

相手の意図の裏を行く駆け引きです。

11図(実戦)

黒2「石塔絞りを狙う手筋です。

白は黒2子を取るわけにはいきません。」

何故黒2子を取りに行けないのかについても参考図で解説していますが、省略します。

白3「切りを防いで、この一手です。」

黒4「白1子を取ることができました。」

白5「この当ては先手で打てますが・・・。」

白7「ここに一手必要で、白が後手になりました。」

白7を打たないとどうなるかは参考図で解説していますが、省略します。

黒8「絶好の伸び切りを打つことができました。

白に隅を譲りましたが、なんといっても中央の勢力争いを制したのは大きいです。

黒十分の分かれでしょう。」

このように、両者の読みや駆け引きによって生まれた変化でした。

プロの考え方の一端をお伝えできたのではないかと思います。

若い上野初段は当然強いのですが、杉内八段が常にしっかり読みを入れて打っていたことが印象的でした。

全く年齢を感じさせません。

夫婦そろってレジェンドですね!

なお、もう1局の富士田-武宮戦も大変見どころの多い1局でした。

特に富士田六段の斬新な序盤構想には注目です。

ご興味をお持ちになった方は、ぜひ日本棋院情報会員にご入会ください!