皆様こんばんは。

本日は毎月恒例、日本棋院情報会員のPRを行います。

なお、過去の記事はこちらです→第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回

棋譜再生ソフトの使い方は第4回で詳しく解説しています。

今月は第43期碁聖戦予選B 王銘エン九段対外柳是聞二段

第8回おかげ杯囲碁トーナメント戦予選 王景怡二段対上野愛咲美初段

の2局を解説しました。

今回は外柳-王戦の解説の一部をご覧頂きましょう。

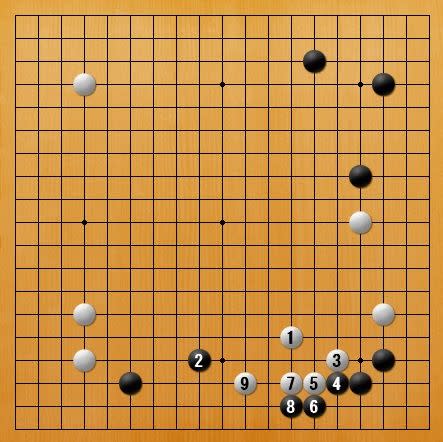

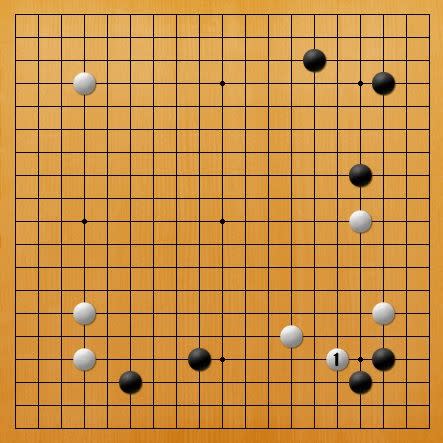

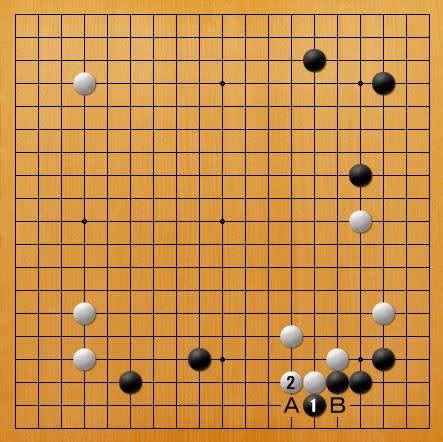

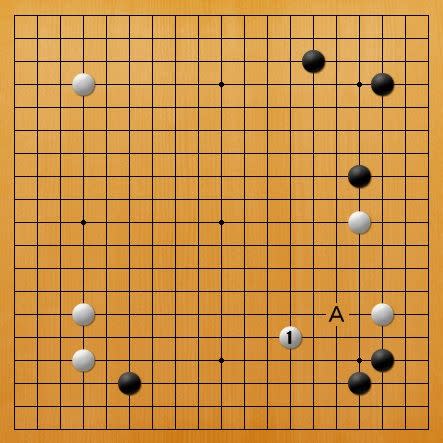

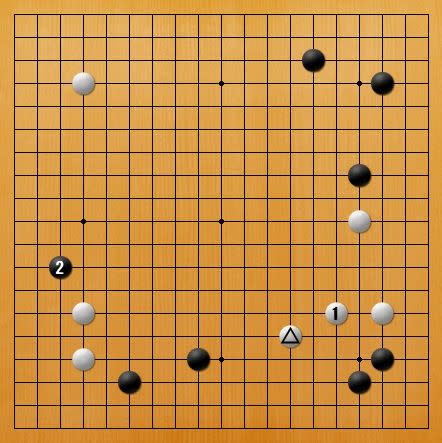

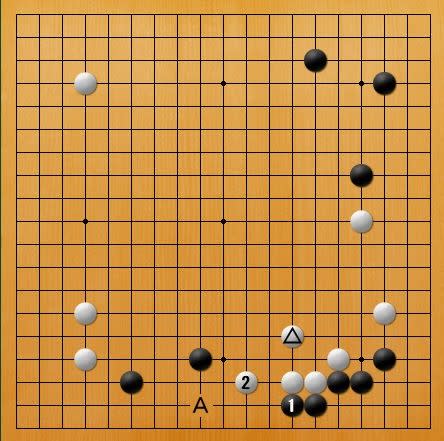

1図(テーマ図)

棋譜再生ソフト「Kiin Editor」のキャプチャー画面です。

外柳二段が黒△と詰めた場面ですが、ここから意外な展開に・・・。

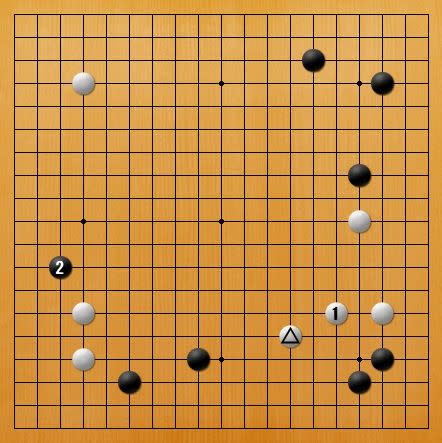

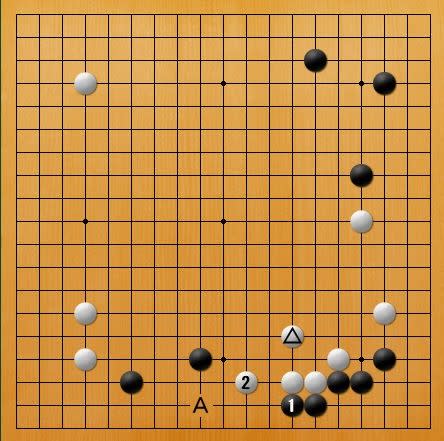

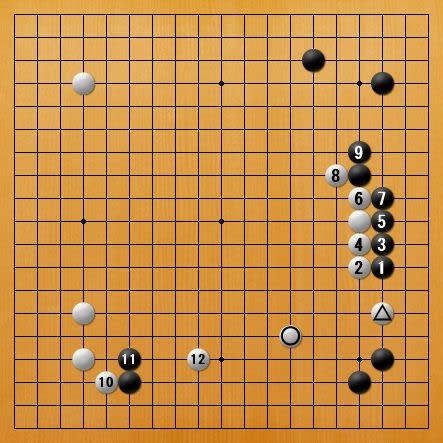

2図(実戦進行)

実戦はこのように進みました!

前図の時点でこの進行を思い描けるというのは、王九段らしい感性です。

それでは、何故このように進んだのか、解説を見て行きましょう。

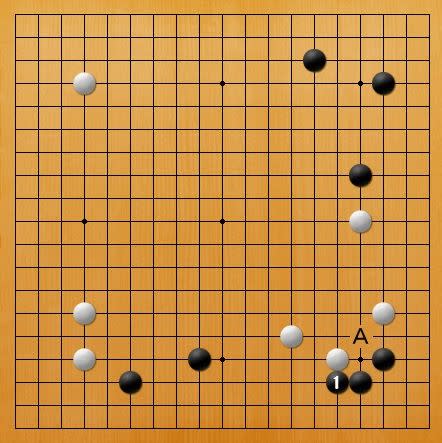

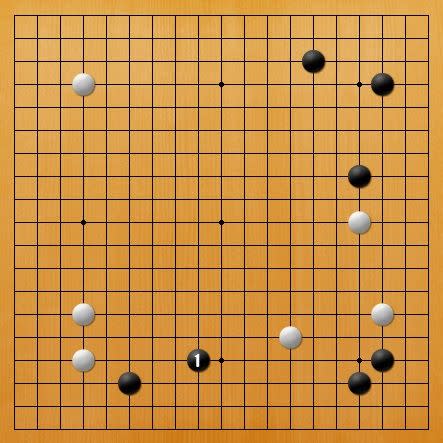

3図(実戦)

白1「何と、中央に浮かせました!

この手は王九段にしか打てません。

独特の感性です。

右辺白を正直に守ろうとすると、黒から狙いどころがはっきりするので、ぼかして打ったと考えられます。

かなり高級な考え方と言えます。」

正直に守る手は白Aですが、それはかえって黒に付け込まれるとみたのでしょう。

白Aに対しての黒の仕掛け方は2図使って解説していますが、分量の都合でここでは省略します。

実戦の白1に対して黒が仕掛けた場合の参考図もあるので、それをご紹介しましょう。

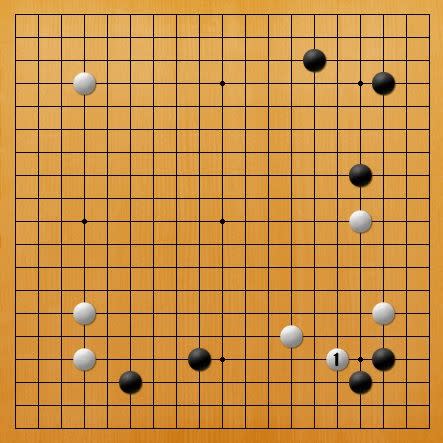

4図(参考図)

「黒1には、白△を軽く見て勢力を築く予定でしょうか?

白10からの攻めに回り、白石がのびのびしている印象があります。

こうなると白〇が丁度良い位置に見えて来ますね。」

これは私の推測であり、本当にこう打つ予定だったかどうかは定かではありません。

しかし、白にとって夢のある構図に見えますね。

5図(実戦)

実戦の進行に戻ります。

黒1「右辺の白は捉えどころがないので、黒は自分の弱い石を守りました。

また、この手によって右辺白の薄みが増しています。

白としては補強が必要です。

しかし、ただ守るだけの手では遅れてしまいます。

どう守るのが良いでしょうか?」

時々、こういった形で問題を出してみたりします。

最初にネタバレしていますが、実際にはかなりの難問ですね。

しかし、正解できなくても全く問題ありません。

考えてみること自体が上達のために重要であり、正解を知った時の感動も増すでしょう。

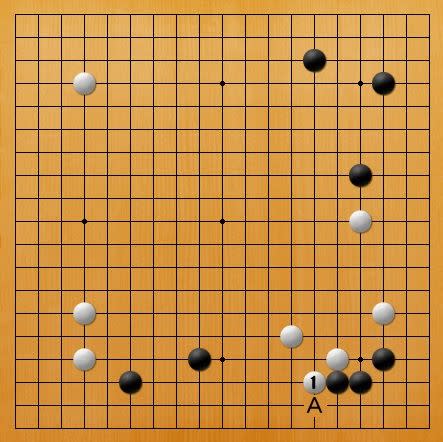

6図(実戦)

白1「実戦は肩ツキでした。

一種のモタレ作戦です。

右下黒に働きかけることで、白石を増やそうとしています。」

これが正解ということになります。

この手で<ただ守るだけの手>がいけない理由を、次の参考図で示しています。

7図(参考図)

「白1は安全な手です。

しかし、こう打つと白△を目的の見えない、中途半端な手にしてしまいます。

前に打った石を生かさなければいけません。」

白1は平均的棋力のアマが打てば正解です。

しかし、高段者やそのレベルを目指す方は、この図に疑問を持ちたいですね。

8図(実戦)

実戦に戻ります。

黒1「押さえ込まれると眼の心配があるということで、受けました。」

黒1ではAと反撃したいのですが、白1の押さえ込みが厳しい手になります。

その事情を2図使って説明していますが、省略します。

9図(実戦)

白1「強く押さえて、白Aの下がりを強調します。」

黒が手を抜いて白Aと下がられると、隅の黒の眼が心配になるということですね。

10図(実戦)

黒1「眼の心配をするのは嫌なので、ハネる一手です。」

白2「自然に伸びておき、次に白Aの押さえがまた厳しいです。

Bの切りが残ると隅の黒が窮屈になりますし、白石も強くなります。」

しらいしではありません。

11図(実戦)

黒1「そこで、這いたくなるところです。」

白2「白は一間飛びで受けました。

ここまで、白の予定の行動です。

この結果は、白石を増やして強化したと同時に、白Aを見て左下黒の根拠を脅かしています。

守りながら攻めを見る、見事な打ち回しです。

こうなると、白△も全体を補強する良い手になっていますね。」

ここまでの白の打ち方は意外でしたが、考えてみると理屈に合っていることが分かります。

石の流れが美しいですね。

王九段の打ち回しの素晴らしさだけ紹介しているようですが、これはあくまで一場面です。

この後外柳二段も工夫した打ち回しを見せてくれるのですが、それは実際の解説でご覧ください。

両者の駆け引きが面白い1局でした。

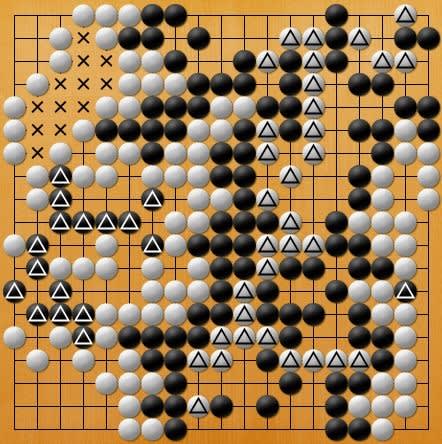

12図(王-上野戦)

おまけに、もう1局の王-上野戦の終局直前の図をご紹介しましょう。

黒△と白△は全て死に石であり、×の所も黒石を抜いた跡です。

これだけ見ても、凄まじい戦いが繰り広げられたことが感じられるでしょう。

また、勝敗には関係ありませんが、こんなところからさらに事件が起こります(笑)。

最初から最後まで目の離せない1局でした。

実際に会員の皆様がソフトを使って棋譜と解説を見ている様子を、画像と文章のみで再現しようとしているのですが、なかなか難しいですね。

必要以上に図が多くなっていると感じますし、作成に時間もかかっています。

動画を使うのが一番分かり易く、楽でもあると思っていますが、果たしてブログとして適切なのか? という疑問もありますね。

とりあえず、来月までの宿題ということにしておきます。

なお、来月は

第8回おかげ杯決勝 李沂修七段対村川大介八段

DeepZenGo対芝野虎丸三段

の2局をご紹介します。

DeepZenGoと芝野三段(当時)の対局は、幽玄の間で行われている練習対局の中の1局です。

思い付きで提案してみましたが、案外すんなり通りました(笑)。

評判が良ければシリーズ化もあるかもしれませんね。

最後になりましたが、ご興味をお持ちになった方は、ぜひ日本棋院情報会員にご入会ください!

本日は毎月恒例、日本棋院情報会員のPRを行います。

なお、過去の記事はこちらです→第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回

棋譜再生ソフトの使い方は第4回で詳しく解説しています。

今月は第43期碁聖戦予選B 王銘エン九段対外柳是聞二段

第8回おかげ杯囲碁トーナメント戦予選 王景怡二段対上野愛咲美初段

の2局を解説しました。

今回は外柳-王戦の解説の一部をご覧頂きましょう。

1図(テーマ図)

棋譜再生ソフト「Kiin Editor」のキャプチャー画面です。

外柳二段が黒△と詰めた場面ですが、ここから意外な展開に・・・。

2図(実戦進行)

実戦はこのように進みました!

前図の時点でこの進行を思い描けるというのは、王九段らしい感性です。

それでは、何故このように進んだのか、解説を見て行きましょう。

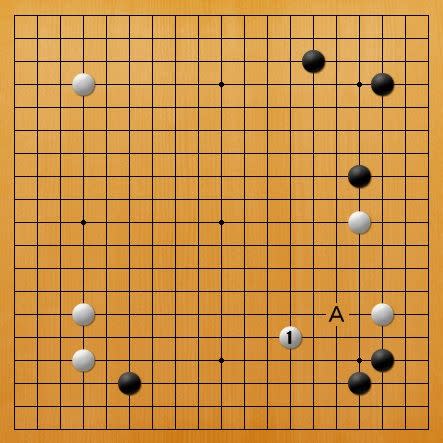

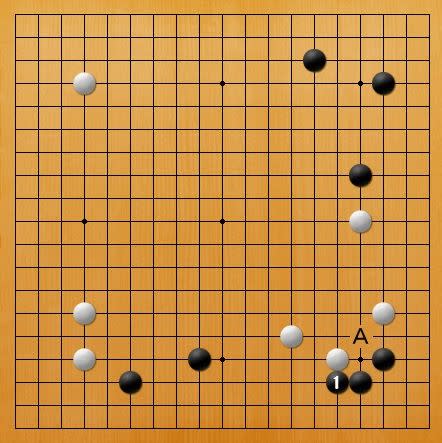

3図(実戦)

白1「何と、中央に浮かせました!

この手は王九段にしか打てません。

独特の感性です。

右辺白を正直に守ろうとすると、黒から狙いどころがはっきりするので、ぼかして打ったと考えられます。

かなり高級な考え方と言えます。」

正直に守る手は白Aですが、それはかえって黒に付け込まれるとみたのでしょう。

白Aに対しての黒の仕掛け方は2図使って解説していますが、分量の都合でここでは省略します。

実戦の白1に対して黒が仕掛けた場合の参考図もあるので、それをご紹介しましょう。

4図(参考図)

「黒1には、白△を軽く見て勢力を築く予定でしょうか?

白10からの攻めに回り、白石がのびのびしている印象があります。

こうなると白〇が丁度良い位置に見えて来ますね。」

これは私の推測であり、本当にこう打つ予定だったかどうかは定かではありません。

しかし、白にとって夢のある構図に見えますね。

5図(実戦)

実戦の進行に戻ります。

黒1「右辺の白は捉えどころがないので、黒は自分の弱い石を守りました。

また、この手によって右辺白の薄みが増しています。

白としては補強が必要です。

しかし、ただ守るだけの手では遅れてしまいます。

どう守るのが良いでしょうか?」

時々、こういった形で問題を出してみたりします。

最初にネタバレしていますが、実際にはかなりの難問ですね。

しかし、正解できなくても全く問題ありません。

考えてみること自体が上達のために重要であり、正解を知った時の感動も増すでしょう。

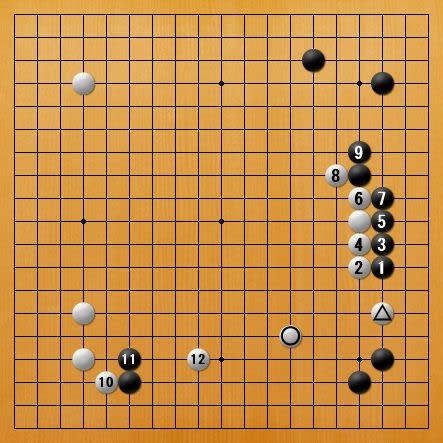

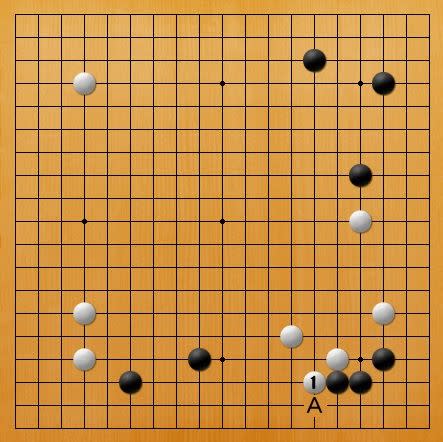

6図(実戦)

白1「実戦は肩ツキでした。

一種のモタレ作戦です。

右下黒に働きかけることで、白石を増やそうとしています。」

これが正解ということになります。

この手で<ただ守るだけの手>がいけない理由を、次の参考図で示しています。

7図(参考図)

「白1は安全な手です。

しかし、こう打つと白△を目的の見えない、中途半端な手にしてしまいます。

前に打った石を生かさなければいけません。」

白1は平均的棋力のアマが打てば正解です。

しかし、高段者やそのレベルを目指す方は、この図に疑問を持ちたいですね。

8図(実戦)

実戦に戻ります。

黒1「押さえ込まれると眼の心配があるということで、受けました。」

黒1ではAと反撃したいのですが、白1の押さえ込みが厳しい手になります。

その事情を2図使って説明していますが、省略します。

9図(実戦)

白1「強く押さえて、白Aの下がりを強調します。」

黒が手を抜いて白Aと下がられると、隅の黒の眼が心配になるということですね。

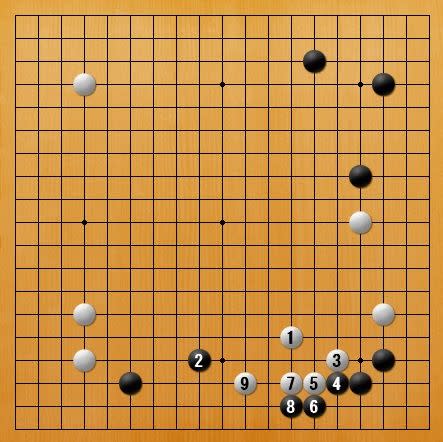

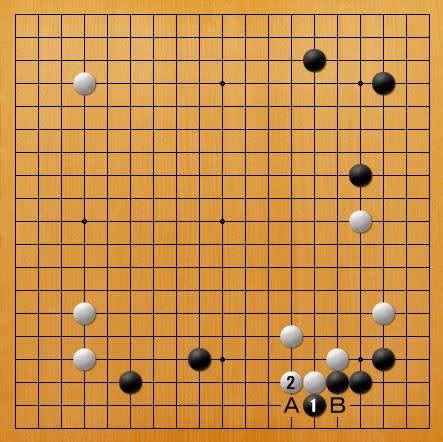

10図(実戦)

黒1「眼の心配をするのは嫌なので、ハネる一手です。」

白2「自然に伸びておき、次に白Aの押さえがまた厳しいです。

Bの切りが残ると隅の黒が窮屈になりますし、白石も強くなります。」

11図(実戦)

黒1「そこで、這いたくなるところです。」

白2「白は一間飛びで受けました。

ここまで、白の予定の行動です。

この結果は、白石を増やして強化したと同時に、白Aを見て左下黒の根拠を脅かしています。

守りながら攻めを見る、見事な打ち回しです。

こうなると、白△も全体を補強する良い手になっていますね。」

ここまでの白の打ち方は意外でしたが、考えてみると理屈に合っていることが分かります。

石の流れが美しいですね。

王九段の打ち回しの素晴らしさだけ紹介しているようですが、これはあくまで一場面です。

この後外柳二段も工夫した打ち回しを見せてくれるのですが、それは実際の解説でご覧ください。

両者の駆け引きが面白い1局でした。

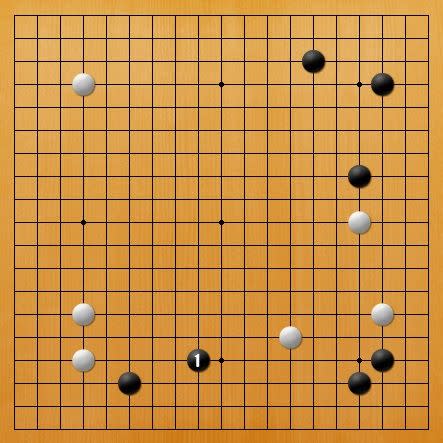

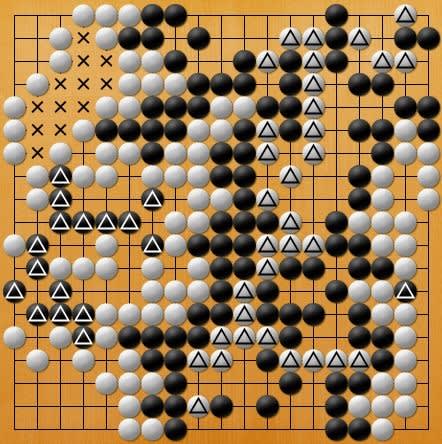

12図(王-上野戦)

おまけに、もう1局の王-上野戦の終局直前の図をご紹介しましょう。

黒△と白△は全て死に石であり、×の所も黒石を抜いた跡です。

これだけ見ても、凄まじい戦いが繰り広げられたことが感じられるでしょう。

また、勝敗には関係ありませんが、こんなところからさらに事件が起こります(笑)。

最初から最後まで目の離せない1局でした。

実際に会員の皆様がソフトを使って棋譜と解説を見ている様子を、画像と文章のみで再現しようとしているのですが、なかなか難しいですね。

必要以上に図が多くなっていると感じますし、作成に時間もかかっています。

動画を使うのが一番分かり易く、楽でもあると思っていますが、果たしてブログとして適切なのか? という疑問もありますね。

とりあえず、来月までの宿題ということにしておきます。

なお、来月は

第8回おかげ杯決勝 李沂修七段対村川大介八段

DeepZenGo対芝野虎丸三段

の2局をご紹介します。

DeepZenGoと芝野三段(当時)の対局は、幽玄の間で行われている練習対局の中の1局です。

思い付きで提案してみましたが、案外すんなり通りました(笑)。

評判が良ければシリーズ化もあるかもしれませんね。

最後になりましたが、ご興味をお持ちになった方は、ぜひ日本棋院情報会員にご入会ください!