Bchのトリミングフィルターを"強力カビハイター"に漬け込んだのは失敗でした!

スペアの2枚の1枚は取り出したら表面の何かがベロベロになっていました。残っていたバルサムなのか不明ですがとりあえず水洗いしてきれいにしました。

完全じゃないけどこんな状態です。

もう一枚は表面が侵されたみたいで細かい凸凹になっちゃいました。水洗いしてもレンズクリーニング液で拭いてもダメ。

これはあきらめました。きれいになった方も剥がれたのがバルサムじゃなかったらアウト。

先にクリーニングしておいたのを使うしかないです。

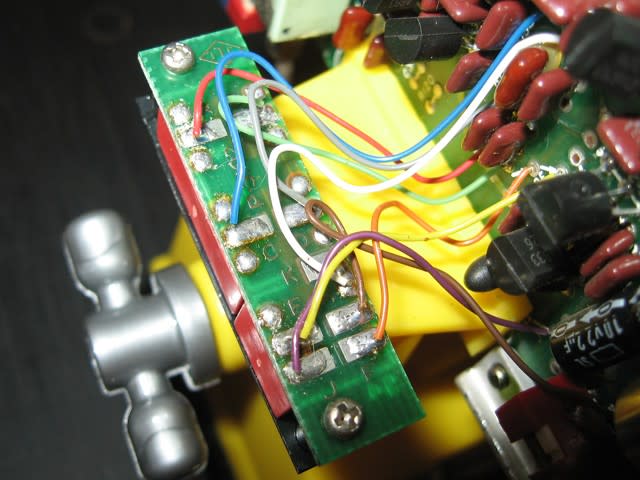

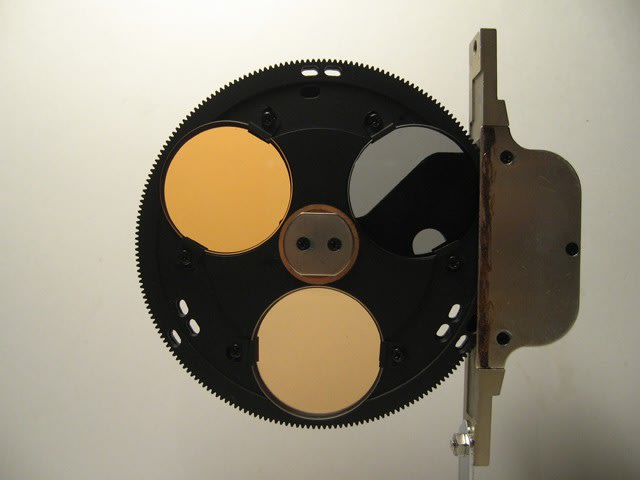

貼り付け用の冶具は考え方を変えて作り直しました。UV硬化レジンがはみ出した場合に備えるためです。

お釈迦になったフィルターの片側に養生テープを貼ってセットしてみました。養生テープはレジンが多すぎて裏に回った場合に備えるという浅はかな案です。

これでうまく貼れるか心配。早いとこやっちゃいたいのと失敗したらどうしようと決断がつきません。

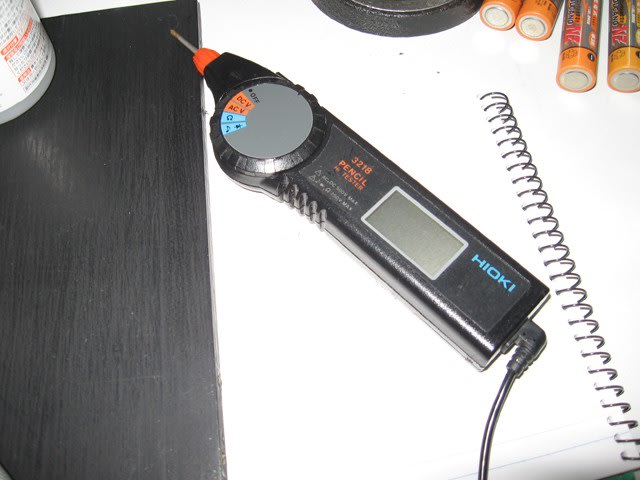

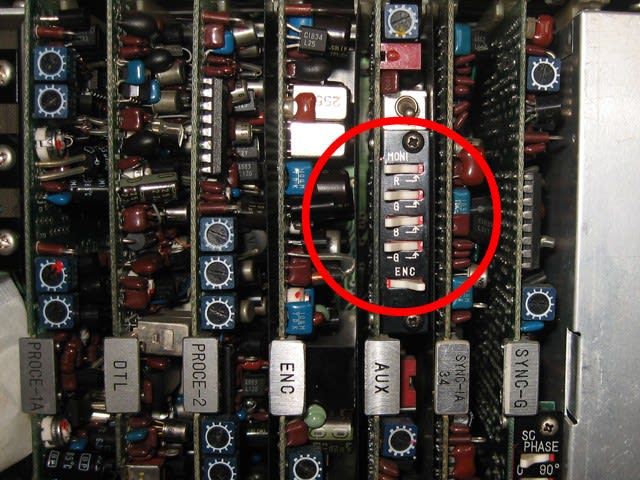

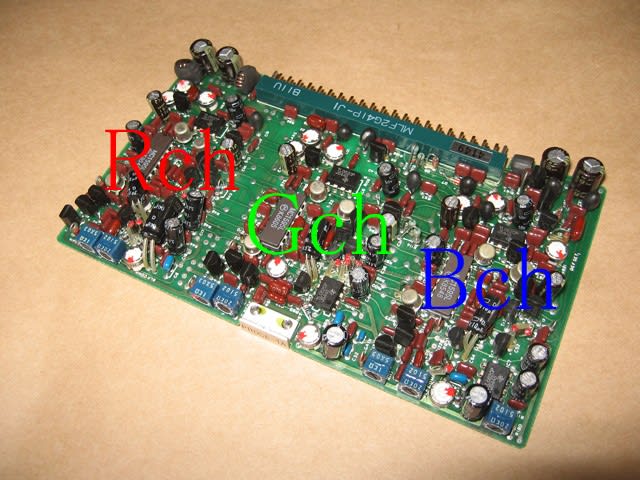

それじゃあHL-79Dの電解コンデンサー交換の続きをやろうかな。PROCE-1Aです。

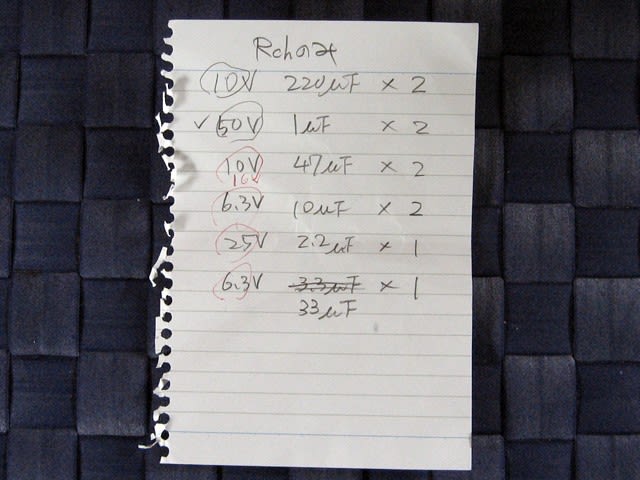

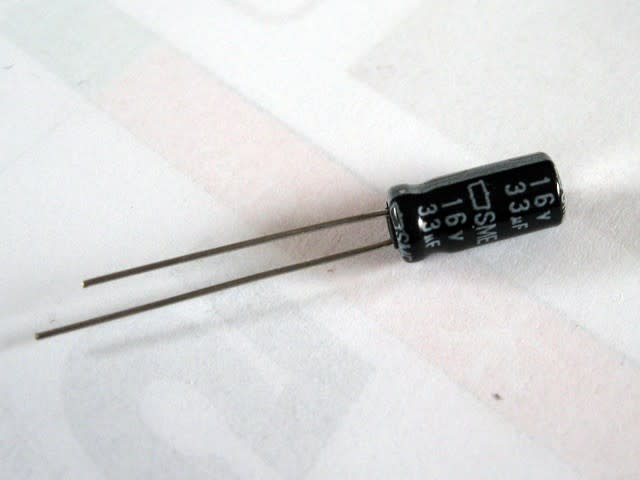

C9 1μF 50Vから。無極性です。

交換しました。

交換後のモニター画面です。症状は変わりませんでした。

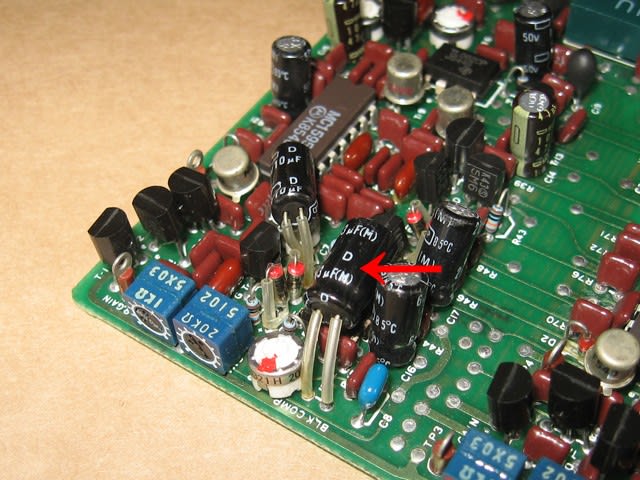

次はC20 これも1μF 50V。交換後です。

ひとつやふたつ交換してもまだ当たりは出ないだろうとC17を交換。2.2μF 25Vですが50Vで代用。

まだ当たりは出ません。

C16 10μF 25Vですが使うのは50Vです。

そろそろ不安になってきました。

C6 33F 6.3Vを25Vで代用。

ますます不安。的外れな事をやってるのかも。

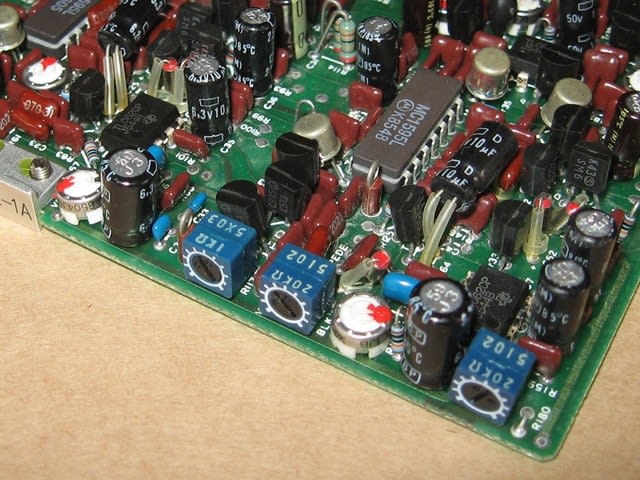

最後のC7 10μFは6.3Vですが25V。もう不安じゃなく不調の原因は違うところにあると確信。

症状は全く変わりませんでした。

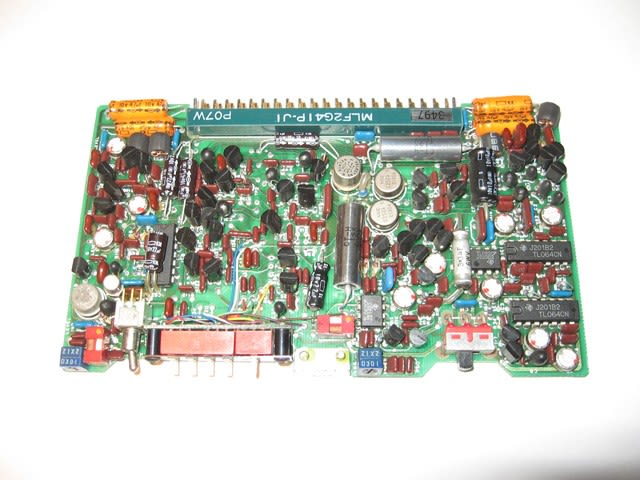

これが交換した無極性電解コンデンサーです。

がっくりしながらPROCE-1Aを眺めて溜息。でも致命的な現象が出なかったという事は交換作業自体は成功でした。

次に疑うべきはPRE AMPでしょうか。それとも撮像管のソケット?

次のステップを考えて確かめた事がありますがそれは明日にします。

スペアの2枚の1枚は取り出したら表面の何かがベロベロになっていました。残っていたバルサムなのか不明ですがとりあえず水洗いしてきれいにしました。

完全じゃないけどこんな状態です。

もう一枚は表面が侵されたみたいで細かい凸凹になっちゃいました。水洗いしてもレンズクリーニング液で拭いてもダメ。

これはあきらめました。きれいになった方も剥がれたのがバルサムじゃなかったらアウト。

先にクリーニングしておいたのを使うしかないです。

貼り付け用の冶具は考え方を変えて作り直しました。UV硬化レジンがはみ出した場合に備えるためです。

お釈迦になったフィルターの片側に養生テープを貼ってセットしてみました。養生テープはレジンが多すぎて裏に回った場合に備えるという浅はかな案です。

これでうまく貼れるか心配。早いとこやっちゃいたいのと失敗したらどうしようと決断がつきません。

それじゃあHL-79Dの電解コンデンサー交換の続きをやろうかな。PROCE-1Aです。

C9 1μF 50Vから。無極性です。

交換しました。

交換後のモニター画面です。症状は変わりませんでした。

次はC20 これも1μF 50V。交換後です。

ひとつやふたつ交換してもまだ当たりは出ないだろうとC17を交換。2.2μF 25Vですが50Vで代用。

まだ当たりは出ません。

C16 10μF 25Vですが使うのは50Vです。

そろそろ不安になってきました。

C6 33F 6.3Vを25Vで代用。

ますます不安。的外れな事をやってるのかも。

最後のC7 10μFは6.3Vですが25V。もう不安じゃなく不調の原因は違うところにあると確信。

症状は全く変わりませんでした。

これが交換した無極性電解コンデンサーです。

がっくりしながらPROCE-1Aを眺めて溜息。でも致命的な現象が出なかったという事は交換作業自体は成功でした。

次に疑うべきはPRE AMPでしょうか。それとも撮像管のソケット?

次のステップを考えて確かめた事がありますがそれは明日にします。