10代からラテンとイージーリスニングが好きだった。

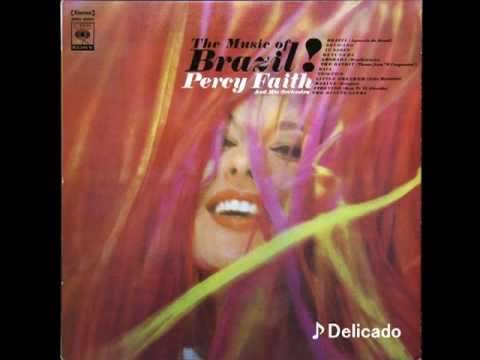

となると、必然的に「パーシー・フェイス・オーケストラ」にも行き着く。

この楽団の好きな曲はいっぱいあるが、中でも全米ヒットチャート1位になった『デリカード』がとってもいい。

この曲のハープシコード(チェンバロ)が何とも言えない。

しかしこの曲に関しては、にがい思い出もある。

高校1年の時、友人にラテン音楽を聞かせようと、学校に“パーシー・フェイス”と“ザビア・クガート”のレコードを持って行った。

そして、机の中に入れたままにしておいたら、放課後にそのレコードを盗まれてしまった。

まさか、学校で人の物を盗むとは夢にも思わなかったので、ショックは大きかった。

趣味の者には宝でも、興味のない者には無用の物のはずなのに、あれを盗んで、その曲を聞いた感想はどうだったのか。

成人になって、「パーシー・フェイス・オーケストラ」が3度目の来日をした1973年に、そのコンサートを聴きに行った。

生で聴く演奏は、やはり感激そのものであった。

そのパーシー・フェイスも、それから3年後には亡くなってしまった。

それでも、演奏し録音した数々の曲は今後も永遠に残っていくと信じている。

しかし、どうした訳か映画館に足が向かない。ちょっと、まずいなぁとの意識はある。

そればかりか、DVDで観た作品も途中まで記事を書いて、ほったらかし。

なので気分転換に、懐かしの曲。

やっぱり、アルパと言えば『コーヒー・ルンバ』(ベネズエラ、1958年)。

作曲はホセ・マンソ・ペローニ。そして演奏は、作曲者の甥のウーゴ・ブランコ。

この曲を始めて聞いた時の、何とも言えない新鮮な驚きが今だに印象に残っている。

衝撃と言ったらいいのか。

しかしよく考えると、カバー版の西田佐知子の歌とウーゴ・ブランコでは、どちらを先に聞いたのかは漠然としている。

時は過ぎて、今ではコーヒーの自販機でこの曲が流れたりして、本当に息の長い曲だなとニンマリしてしまう。

下は、YouTubeより拝借。

Moliendo Cafe :Hugo Blanco / コーヒー・ルンバ :ウーゴ・ブランコ

前回がアルパだったので、その関連でハープ曲。

曲は『ひき潮』。

1953年、ロバート・マックスウェル自身の作曲、そして演奏。

Ebb Tide - Robert Maxwell, His Harp And Orchestra

観たい作品がないわけではない。

それでも足が向かわなくなるのは、自分としてはやはり良くないことだなと思ったりする。

そんな思いのなか、昔、夢中になった曲がやたらと懐かしくなったりする。

というわけで、今でも持っているレコードの、気になる曲をYouTubeで探してみた。

曲は、パラグァイのアルパ名手・ディグノ・ガルシアの『カスカーダ』。

題は「滝」の意味で、1952年のアルパ(インディアン・ハープ)の大ヒット曲。

Cascada - Digno García

当初、私にとっての映画遍歴を時系列に書こうとやり始めたが、そうなると、どうも収まり切れない話も出てきた。

それに、書きたい映画のことについて、まだ順番が来ていないと据え置いていたりもする。

だから、ちょっと窮屈な思いもしてきたので、基本はそのままにもう少し話題を拡げて行こうと思っている。

と言うわけで、ブログの概要も少し修正してみることにした。

今日午後7時からBSで、盲目のピアニスト・辻井伸行が佐渡裕の指揮でオーストリアでの演奏模様を放映していた。

生憎、中盤からしか見なかったが、後半、辻井を迎えて村の人たちが辻井作品をコーラスした。

そして、『さくら さくら』も歌った。

中学の時の音楽。

歌唱テストがあって、私はオンチのためもあってか歌うとき緊張したりした。

ペーパー・テストはそんなに悪くはなかったけれど、歌のために成績はあまり良くなかった。

だから、今でも唱歌はあまり好きではない。

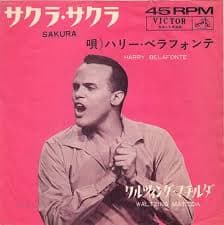

しかし後年、ハリー・ベラフォンテの歌う『サクラ・サクラ』を聞いた時は驚いた。

余りにも素晴らしいのである。

この曲がこんなにもいいのかと改めてつくづく思い、当時、そのシングル盤のレコードを買った。

これが今でも持っている唯一の唱歌のレコードである。

ハリー・ベラフォンテの「サクラ・サクラ」をYouTubeから貼り付けてみた。

当時、日曜日の正午台に軽音楽のローカル番組があり、番組の最後にリクエスト・アワーがついていた。

このリクエストにメッセージを付けて応募するのが私の楽しみだった。

運よく、ラジオから自分の名と共にリクエスト曲が流れると、私自身が電波に乗って知れ渡り、有名人になったような錯覚に陥る。

その時は、最高のひと時である。

そして、採用されるとシングル盤のレコードがプレゼントされる。

ただ、曲名は送られて来るまでわからない。それがまた、ワクワクドキドキである。

そのようにして手に入れたレコードが現在3枚ある。

『ダイヤモンド・ヘッド/朝日のあたる家』(ベンチャーズ)、『恋心』(エンリコ・マシアス)、『雨に唄えば』(ジーン・ケリー)である。

当時、シングル・レコードは330円(丁度、米価で1ドル)したので、学生の私には貴重な財源として嬉しかった。

あまり嬉しかったので、学生仲間に言いふらし、同級生に「お前の名でリスエストしてやる」と請け負って、投稿してやった。

そしたら、見事採用されたのはいいけれど、その同級生はそんなに興味もなさそうでその番組も聴いていず、

私の気持ちとしてはレコード盤を1枚損してしまった。

このリクエストが採用されるには、リスナー側も一工夫がいる。

誰もがリクエストしそうな曲は避けて、成程いい選曲だと納得して貰う方法でないといけない。

そのような方法で、今でも記憶に残っているリクエスト曲がある。

フランク・プゥルセル楽団の『急流』である。

その『急流』をYouTubeから貼り付けてみた。

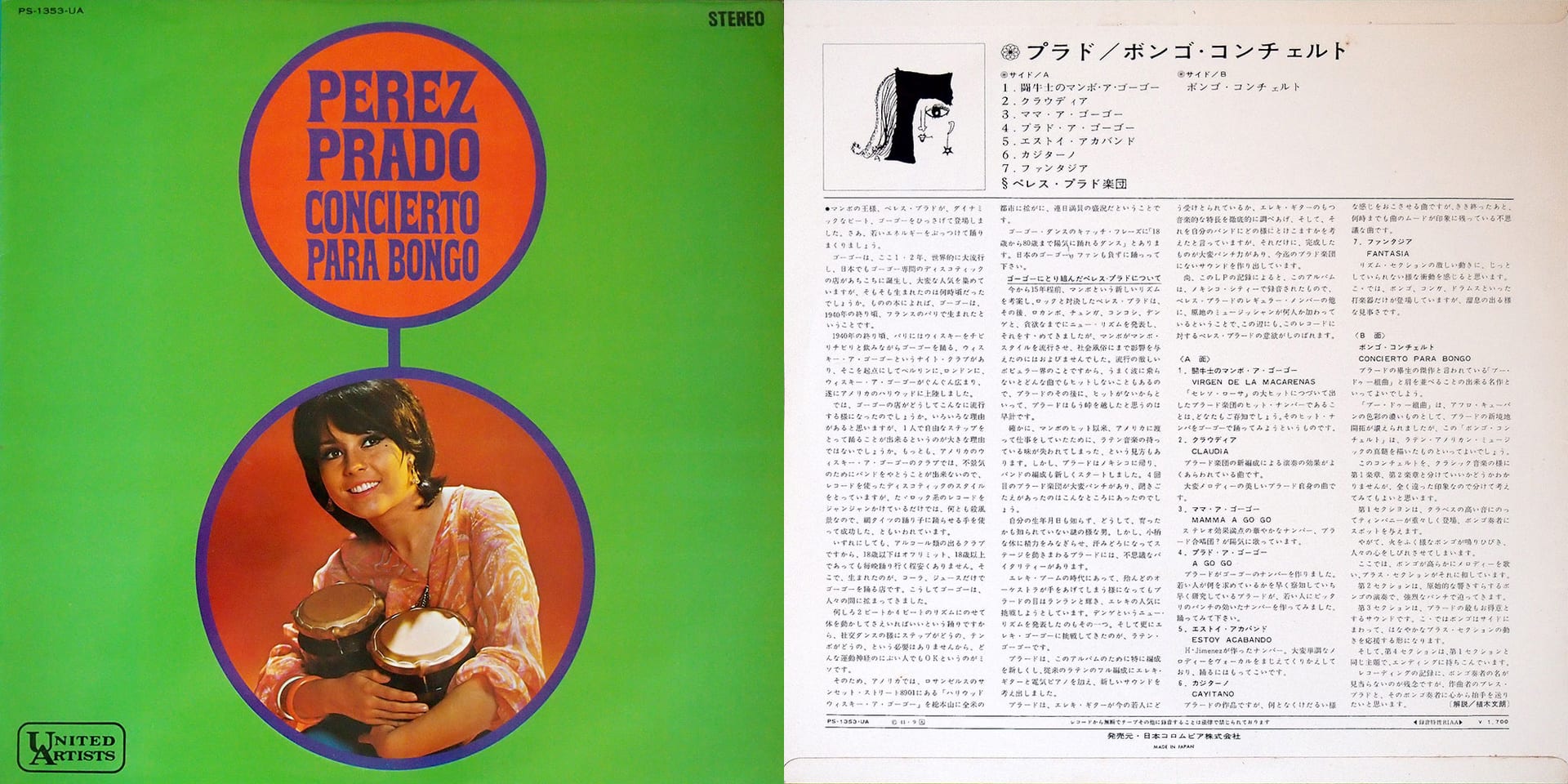

ペレス・プラード楽団 「ボンゴ・コンチェルト」のLPジャケット

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

高校の頃は、ラジオが主体でテレビを熱心に見ることは余りなかった。

ラジオを聞くとしても、洋楽の番組が中心だった。

そんな中、これはいいと強烈な印象を受けた曲がある。

ペレス・プラード楽団の『花火』である。

【YouTubeより】

『エル・マンボ』『マンボNo.5』などは当然知っていたけど、これを聞いて初めてこの楽団を意識した。

余りいいので、この『花火』が入っているLPを買って聴いてみると、どの曲も素晴らしい。

こうなると、遅まきながらペレス・プラードの楽団にのめり込む羽目になった。

このプラードのマンボがラテン音楽を聴くきっかけとなり、「ラテン音楽入門」(中村とうよう著、1962年)も読んでみたりした。

そして、興味は「ザビア・クガート」「エドムンド・ロス」「パーシー・フェイス」等の楽団へ、どんどん広がっていった。

ある日の日曜日、ペレス・プラードの新曲が偶然にもラジオから流れてきた。

『ボンゴ・コンチェルト』という曲名。

17分の大曲である。

ボンゴとコンガの競演。激しくリズミカルに叩き合う熱演。

聞き終わって、これは凄いと一度で気に入ってしまった。

そして、すぐにこのLPを買うために名古屋まで行った。

後は、飽きもせず何度も聴いて幸せ一杯であった。

少し経って、これも大曲の「ブードゥー組曲」(1954年、23′16″)も買い求めたりした。

高校を卒業して少し経った頃、ペレス・プラード楽団の6回目の公演(1967年7月11日)が名古屋中日劇場であることを知った。

早速、プレイガイドへ前売りチケットを買いに行き、求めた席が最前列のど真ん中。一番乗りだった。

当日のコンサートでは、プラードは曲に合わせ、例の”ウーゥァ””アゥァ”と掛け声を入れ、

舞台を所狭しとエネルギッシュいっぱいに動きまわっていた。

そして、5人の女性ダンサーも踊りまくって花を添えてくれた。

私はもう興奮しっぱなしで、時間が経つのを忘れて夢中だった。

15年ほど前に来日した時もコンサートを楽しんだが、プラード本人はとうの昔に亡くなっているため、懐かしさが先に立ってしまった。

下に『ボンゴ・コンチェルト』をYouTubeから貼り付けてみた。

この曲を検索してみると、いろいろな制作年で記事が書いてあったりする。

私が持っているLPは1966年9月のUnitedArtists(日本コロムビア発売)盤だが、ジャケット裏の解説には録音時期等が一切載っていない。

なお、1972年盤は演奏時間が違っていて録音時期が異なる。

そもそもペレス・プラードは、有名曲などは何度も録音していて、

ベスト盤等の場合、同曲でも録音時期が書いてない限り、名演を探すのは非常に難しかったりする。

【YouTubeより】

"Concierto para bongó" - cuban Pérez Prado and his mexican Orchestra

また音楽の話。

中学を卒業する頃、ヒットチャートにビートルズの『プリーズ・プリーズ・ミー』と『抱きしめたい』が現れた。

斬新なポップスのロックンロール。独特なメロディ。

最初、「これは何だ!」と思ったが、よく聞くと今までにないリズミカルな曲に、私も非常に興味を覚え興奮した。

少し経つと、瞬く間にヒットチャートのトップ10にビートルズの曲が4、5曲も占めるようになってきた。

そうなると元々、メロディアスな曲が好きな私はどこかで違和感も感じるようになった。

そのような状況の夏先、突然、一つのサーフィン曲が現れた。

『太陽の彼方に』(アストロノウツ)。

ピチピチ跳ねるような、エコーを効かしたエレキギター。

これは、1964年夏の強烈な印象を受ける出来事だった。

元々、『サーフィン・U.S.A』等のビーチ・ボーイズが好きだった私は、たちまちこの曲の虜になった。

ラジオから流れるサーフィン・リズム。

シャンテイズの『パイプライン』。サファリーズの『ワイプ・アウト』。そして、この『太陽の彼方に』が頭の中でミックスされて、

明るい太陽の下の真っ青な海で、大波に向かってサーフボードを操る若者たち、というイメージが今の私に定着している。

そして、後の映画『ビッグ・ウエンズデー』(ジョン・ミリアス監督、1978年)によって、その記憶が強化されている。

年が明けた1965年の正月。

このアストロノウツがベンチャーズと共に名古屋に来た。

1月6日、愛知文化体育館(現在の名称は愛知県体育館)での公演。

これを見逃したら一生の後悔と、前売りチケットを買い聞きに行った。

前座が「寺内タケシとブルージーンズ」。

待望の『太陽の彼方に』が生で聞ける喜び。感動の一言である。

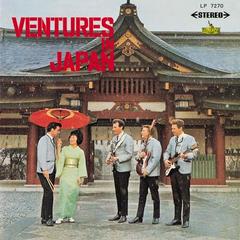

本命がアストロノウツだったので、『急がば廻れ(ウォーク・ドント・ラン)』位しか知らないベンチャーズは二の次だった。

しかし、エレキの痺れる音響の中で曲目を次々に聞いていくと、ベンチャーズが凄い。

ラストのアンコール曲『キャラバン』を聞き終わる頃には、もうすっかりベンチャーズの虜になっていた。

そして、この時の東京公演のライブ盤『ベンチャーズ・イン・ジャパン』が出るや、すぐに買って聞きまくった。

これ以降、ベンチャーズはヒット曲がバンバン出て一大ブームになって行き、私もそれに乗かっていた。

おまけに、エレキバンドにあやかってドラム・スティックも買った。

しかしこれは、時たま机を叩くだけで終わってしまった。

15年ほど前、このベンチャーズ(メンバーは入れ替っているけど)が地元文化会館に来た。

早速出かけてみたら同世代の人でいっぱいで、あの音がまた聞けてとても満足した。

ここに、当時のベンチャーズの演奏曲から、『ワイプ・アウト』をYouTubeより貼り付けておきたい。

今回は音楽の話。

中学3年になった時、やっと自分の勉強部屋が持てた。

部屋には兄の手製ラジオがあり、勉強そっちのけでそのラジオで洋楽ポップスを聞いた。

丁度、『シェリー』(フォー・シーズンズ)がヒットしていた頃である。

ヒット・チャート番組が楽しく、夢中になって聞きまくった。

6月になると、季節のタイミングもよく『悲しき雨音』(カスケーズ)が一位を独走し出した。

雷の音に続くあの出だし。この軽やかでしっとりした感じに私は痺れたりした。

今聞いても飽きないこの曲は、10月頃まで上位の常連だった。

此の間、『悲しき雨音』に負けじと、『ミスター・ベイスマン』(ジョニー・シンバル)や『ヘイ・ポーラ』(ポール&ポーラ)が出てきて賑わした。

秋になると、『アイ・ウィル・フォロー・ヒム』 (リトル・ペギー・マーチ)、『愛しのラナ』(ヴェルベッツ)、『ビー・マイ・ベイビー 』(ロネッツ)とヒットが続く。

今でも耳にするオールディーズは、この'63年にヒット曲が揃っていて、名曲がゴロゴロあった。

中でも私が大好きだった曲は、先ほど挙げた『アイ・ウィル・フォロー・ヒム』や『ビー・マイ・ベイビー 』、

それに『シェリー』と順位を競った『ボビーに首ったけ 』(マーシー・ブレイン)である。

特に『ボビーに首ったけ』はたまらなかった。

この曲は、18歳だったマーシー・ブレインのデビュー曲である。

しかし、彼女の歌手生活は3年程だけで、その後プロをやめてしまった。

それほど、厳しい競争社会だったのである。

当時、ステレオ装置を持っている友人がいた。厳密に言えば、友人の兄さんの持ち物であったけど。

その友人は、毎月2枚ほどシングル盤レコードを買ったりしていた。

私はレコード・プレイヤーを持っていなかったので、これ幸いと選曲はすべて私がして、聞きたいヒット曲を買わせた。

そして、その兄さんがいない時に、二人でステレオのボリュウムをいっぱいに上げて聞いた。

それはそれは興奮する、何とも言えない素晴らしい体験だった。

最近、その彼と飲む機会があったので、あの時のレコードはどうしたかと聞いてみたら、随分前に全部ゴミとして廃棄してしまったと言う。

捨てるぐらいなら譲ってほしかったのにと、それを聞いた私は非常に残念な気がした。

私にとって本当に勿体ない話だった。

あの『ボビーに首ったけ』をYouTubeから貼り付けておこうと思う。