2月19日(月)は天気が下り坂で段々と雨が降り出しましたが、気温は高く昼間は春のような暖かさでした。

午前中私は、長野県治水砂防協会犀川支部の支部長として、決済をし、総会と視察研修の日程等の打ち合わせをしました。

午後1時30分からは、長野県景観審議会にWebで出席し、長野県景観育成計画改定の検討状況、長野県屋外広告物条例の規定に基づく規制地域の変更、景観届出制度に係る眺望点の指定、政策対話「未来へ伝えたい信州の景色」の実施報告などの説明を受け協議をしました。

午後3時30分からの知恵の輪委員会は、令和6年度版行事カレンダーについて、毎月の写真と表紙の写真、裏表紙の内容等の説明をしていただき、若干の写真の変更と校正をして進めることにしました。

次に、地方公共団体実行計画(区域施策編・事務事業編)について、経過と目標内容として、令和4年6月に生坂村ゼロカーボンシティ宣言をし、2050年までに村のCo2排出を実質ゼロにするために、令和5年2月に生坂村脱炭素ロードマップを策定し、2030年までに2013年比で村のCo2排出55%削減する目標を立てました。(環境省交付金採択前)

令和5年4月に環境省の脱炭素先行地域づくり事業が採択の内定をいただき、2030年までに民生部門での村のCo2排出を実質ゼロにすることにより、令和6年3月生坂村地方公共団体実行計画の区域施策編・事務事業編では、2030年までに、2013年比で村のCo2排出65%削減する目標に高めることを了承しました。(環境省交付金採択後)

その目標達成により、2050年までの村のCo2排出を実質ゼロにすることを前倒ししで達成することにつなげたいと考えています。

生坂村地方公共団体実行計画の今後のスケジュールとして、令和6年2月まで計画策定作業、ゼロカーボンPJ会議で報告等、3月上旬に計画のパブリックコメント実施、議会説明、3月下旬に計画策定の予定で進めてまいります。

計画内容については、計画期間が令和6年度~令和12年度(2030年まで)、計画内容は、環境省の脱炭素先行地域事業(提案書)を反映して作成し、今後は、PDCAサイクルに応じて、進捗状況を確認し、評価に取り組んでまいります。

午後6時からは、第2回脱炭素事業に関する村民説明会を下生坂区で開催しました。

出席者は説明者に私、副村長、総務課長、村づくり推進室長、地区担当職員、小峯社長、平林専務、斎藤代表、星野さんであり、参加者は区長他13名の区民の皆さんと吉澤議員、藤澤議員、山本議員、島議員の出席で行われました。

私の挨拶で始まり、自己紹介の後、村づくり推進室長から、脱炭素事業に関する説明会資料により、令和6年度の脱炭素事業の実施体制、村が計画を予定する事業で省エネ機器の導入補助事業、木質バイオマスストーブの導入補助事業、古民家脱炭素リノベーション事業、村営住宅ZEHの建設、公用車・村営バスEV化・EV充電設置、自営線マイクログリット、小水力発電、効果促進事業について説明を行いました。また、いくさかてらすが計画を予定する脱炭素事業で、敷地内の太陽光パネル、野立ての太陽光パネル、いくさかてらすの電気に関することについて説明させて頂きました。

主な意見と質問の概要は、

・当初計画のペレットは年間600トン生産の根拠について質問があり、山林調査の状況によりペレットの生産については木材の搬出条件など様々な分野で現在検討している。ペレット600トンの根拠は、当初計画では750世帯の半数がペレットストーブを導入する試算で600トンを必要としている。また、先程説明したように木質バイオマスストーブ購入補助として薪ストーブも計画していると説明しました。

・木材を供給する際の調査の状況について下生坂地区はどこを計画しているかとの質問に対して、下生坂地区では山頂付近の赤松等の材を考えており、山林の状況により森林施業事業者から現地の状況を確認し計画していくように進めていくと説明しました。

・ペレット工場を作り雇用の拡大と考えていると思う。ペレットの算定根拠を精査してペレット工場の建設を考えて欲しいと意見があり、ペレットの採算を考えると難しい状況。計画時のペレット工場の建設については、しっかりと検討し環境省と協議していきたいと説明しました。

・東電の線下で山腹の崩壊が懸念される。そのような個所にいついては慎重に対応して欲しいと意見があり、山林の状況により森林施業事業者から、現地の状況を確認し危険な個所を確認の上で設置個所を計画していくように進めていくと説明しました。

・省エネ機器の設置について、工事費を含めて補助の上限額を定めて欲しいと意見があり、補助対象範囲は環境省に確認して補助事業を実施していくと説明しました。

・村に林業公社を作り林業関係の事業を行えばどうかと意見があり、森林譲与税については生坂村283万円程しか入って来ないが、森林管理計画を定めなければいけない。しかし、森林整備については必要であるので今後検討していくと説明しました。

・現時点の野立てと民家への太陽光パネル設置の候補地について質問があり、下生坂地区はアンケート調査では、現在2件位の候補地がある。民家については村内全体で150件の調査を行っている。今後区長会議で調整して対応していきたい。なお、野立てのアンケートでの回答結果は書面回答2件、電話で数件あった。設置場所を示していくと反対している人から攻撃されることが懸念されるとの事で電話での回答などあったと説明しました。

・ソーラーシェアリングの検討について質問があり、農業のソーラーシェアリングについては現在、ぶどう農家とのヒアリングも行っており、農作物は日照が大切と農家から聞いている。この件も踏まえ研究していきたいと説明しました。

・森林整備の際に竹林整備も行って頂きたいと意見があり、竹林整備の要望は各所で頂いているが脱炭素先行地域づくり事業では難しい。令和6年度に要望を把握して県の事業等模索していく。また、竹林整備の講習会を検討している。タケノコの出荷により竹林整備につながっているのでは回答しました。

・下生坂体育館及びはるかぜは太陽光パネルの設置はとの質問があり、避難所については設置していくように計画しているが、屋根の状況を調査して進めて行くと回答しました。

・断熱改修補助は村内業者が施工するのかとの質問があり、村内の経済活性化を図るため村内の業者及びJAで行う様に計画していると説明しました。

・龍と子の文字を工夫して大きくする等読みやすく工夫をしてほしいと意見があり、今後検討していくと説明しました。

・保育園へのパネルの設置をしないように対応して頂き感謝していると意見がありました。

・高圧線下のへの太陽光パネルを設置する際に基準はあるのかとの質問があり、高圧線の下での太陽光パネルの設置については特に基準はないと説明しました。

・能登の震災で太陽光パネルが原因で火災が発生したと聞いている。またその際に有害物が流失した場合の対応について質問があり、一般論としてパネルの電線が外れるとショートする可能性がある。有害物質については他の家電と変わりないと思う。また、火災時の対応については広域消防局に問い合わせ消防団に周知していくと説明しました。

・太陽光パネルが災害等で破損した場合の対応について質問があり、保険等でいくさかてらすで対応していく。また、災害等のリスクがある場所には設置しないようにしていきたいと回答しました。

・現在150件の調査だと計画段階より少ないが今後の計画について質問があり、令和10年度まで事業を行っていくので、150件がすべての設置数ではなく、今後推進していきたいと説明しました。

・説明会の内容をライブ発信等してもらえたら説明会に出席できない人も内容が分かるので対応して欲しい。また全体の説明会を3回くらい行ったらどうかと意見があり、1月に行ったいくさか未来スクールでもそのような意見を頂いた。今後事業を進めるうえで要望に応じた内容を行うよう検討していくと説明しました。

・野立ての太陽光パネルを必要以外に作らないという事で安心している。電気使用量を少なくしていく取り組みも必要と考える。また、省エネ家電補助の対象家電の節電量を示すなどしていけばどうかと意見があり、省エネについての啓発は他の個所でも意見があり今後計画していく。また、インターネットで色々な情報が飛び交っている。そして脱炭素先行地域づくり事業で提案した内容をそのまま行う様なチラシも配布され、村民の方が困惑したように感じている。今後正確な情報を発信していきたいと説明しました。

・この事業に絡めて詐欺行為が出ないように注意いして欲しいと意見があり、他の業者の情報は聞かずにいくさかてらすからの情報を聞いていただく様に周知していくと説明しました。

・いくさかてらすと売電契約を行うと再エネ発電促進賦課金はどうなるかとの質問があり、 制度上徴収しなければいけないので、いくさかてらすも徴収していくと回答しました。

・古民家断熱補助について質問があり、一般住宅も村内事業者により7年度から事業を行っていく様に進めて行くと説明しました。

・印刷物の紙の材質が良いので再生紙を使用したらどうかと意見があり、現在は単価が安いもので行っているが、今後検討していきたいと回答しました。

・省エネ家電の設置補助についても村内事業者で行うのかと質問があり、村内の業者及びJAでの設置を考えていると説明しました。

最後に私から、今日は時間いっぱい様々な意見や建設的な意見を頂きありがとうございました。各内容については環境省と調整をしながら詰めているところでありまして、しっかりお示しできない点はご容赦願いたいと思います。3月の定例議会でご承認を頂いてある程度内容がまとまってきて、いくさかてらすが売電ができるように進んできましたら、6月頃にはわかる範囲でお示しをしたいと思います。

脱炭素先行地域づくり事業は、環境省も初めて取り組む内容もあり、先駆的な事業であります。しかし脱炭素は取り組んでいかないと、先程申し上げた通り、世界、日本、県、村が取り組んでいかないと、持続可能な未来は目指せないと思いますのでご理解を頂きたいと思います。窓口は2つありますので何なりと聞いて頂いて、皆さんになるべくご理解とご協力を頂きながら、この事業を成し遂げたいと思いますので引き続きのご支援をよろしく申し上げて御礼の挨拶とさせていただきました。

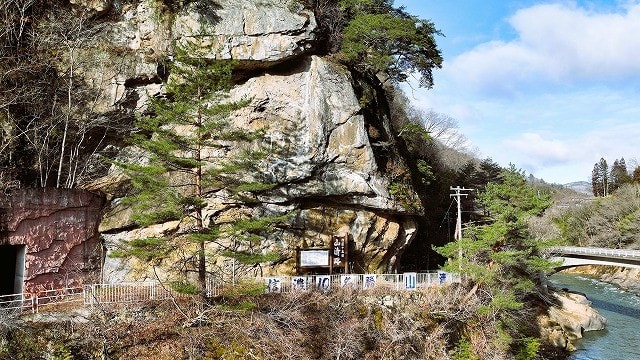

△▽ 毎朝出勤前恒例の撮影は、日岐の犀川対岸から水位が下がっている生坂ダム湖と上空からの風景を撮影しました。

日岐周辺からの風景

その他生坂村では、中学校でSC訪問・冬の健康週間(~2/22)、ビニールハウス栽培意見交換会、宇留賀区で申告相談、議会改革検討会などが行われました。

来年度の布設替え箇所については、牛沢送配水管、大久保から高津屋森林公園、鳥原ちく、南平や北平地区など、今は畑など農地、家の下に管路がある箇所があり、徐々に道路の下など維持管理しやすい場所へ布設替えをするべきなど、今後も当会議でライフラインである上水道関係施設の老朽化・耐震化対策は計画的に進め、漏水対策は迅速・的確に対応することなどを協議してまいります。

来年度の布設替え箇所については、牛沢送配水管、大久保から高津屋森林公園、鳥原ちく、南平や北平地区など、今は畑など農地、家の下に管路がある箇所があり、徐々に道路の下など維持管理しやすい場所へ布設替えをするべきなど、今後も当会議でライフラインである上水道関係施設の老朽化・耐震化対策は計画的に進め、漏水対策は迅速・的確に対応することなどを協議してまいります。