16日(木)は日差しが届いても、段々と雲が広がりましたが、東京はやはり暖かな一日でした。

▽ 長野県町村会長の羽田長和町長さんが、本年12月に長野県町村会が創立100周年を迎える記念の年であり、今後様々な形で100周年を盛り上げてまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げました。

さて、昨年末に閣議決定された国の令和2年度一般財源予算案は、昨年に引き続き100兆円の大台を超える過去最大のものとなっており、地方財政計画に対しましては、地方税が増収と見込まれるなか、地方交付税については、前年を上回る16.6兆円を確保するとともに地方の一般財源の総額についても、防災・減災対策や会計年度任用職員制度の導入等に関わる歳出増を踏まえ、前年度を上回る63.4兆円を確保したことは、地方の提言に沿ったものであり、評価できるものであると思っております。

しかし、我々町村における地方財政は依然厳しい状況にあり、引き続き町村会としても町村の財政基盤の強化等についてしっかりと求めてまいりたいと考えており、地方創生においては、第2期の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が来年度から始まる訳であり、地方創生の取組はまだまだ道半ばであり、今後も国や県と十分連携しながら自ら知恵を絞り、自らの地域は自らで創り上げるという決意の基、取り組んでいかなければならないと存じており、今後も町村会としては、国・県・町村とが相互に信頼関係を深め、連携を図りながら町村を巡る諸課題に取り組んでまいりますとともに、国・県に対して、町村の実情をしっかりと訴えてまいりますので、町村長各位の一層のお力添えをお願いされるなどとご挨拶されました。

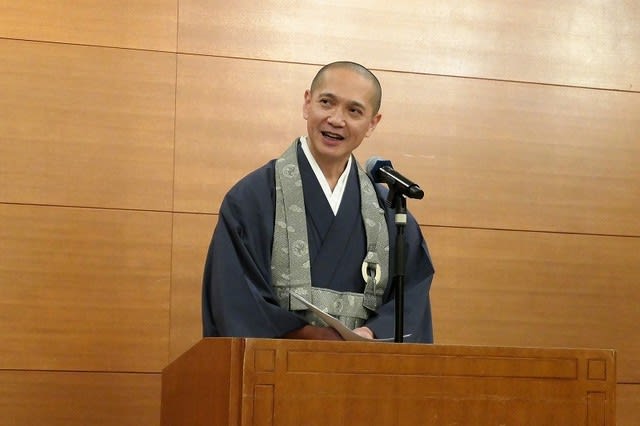

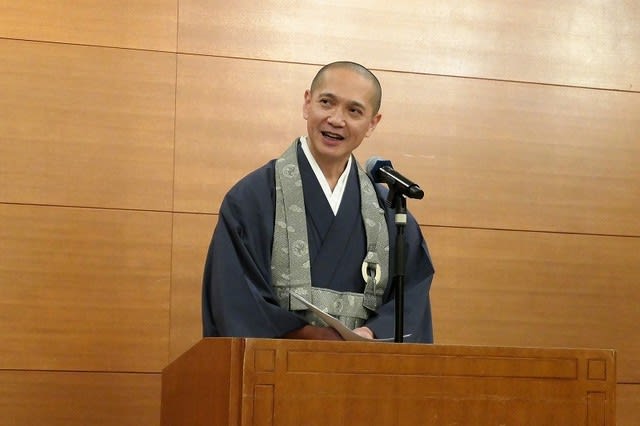

▽ 会議は、長野県町村会長の羽田長和町長さんの挨拶で始まり、妙徳寺 華厳寺(鈴虫寺) 住職 桂 紹寿氏から「現在の寺院経営」と題して講演をしていただきました。

桂住職さんは、松川村が「鈴虫の里」として取り組まれ、全国鈴虫サミットの時に講演されたのがお付き合いの始まりで、華厳寺は京都の嵐山の近くにあり、一年中鈴虫が鳴いているから「鈴虫寺」と呼ばれていて、8代目の住職が70年前頃に戦争で疲れて切っていた人々を元気づけようとして、鈴虫を飼い始めて、28年掛かって一年中鈴虫が鳴いているお寺になったとのことでした。

桂住職さんは、いつも若い女性の前で話をしているので、今日は真逆の方々であり、どんな話をしたら良いか聞いたところ、「何でも良い」と言われ、「何でも良い」ということは一番厄介であり、そこで長野県庁に勤めている先輩に聞いて、長野県が58町村あり、1,000人を切っている村や、財政運営、地方創生などの話を聞かれ、寺院の懐事情について話すことにしたとのことでした。

全国でお寺は77,206箇所あり、神社は81,067社であり、一番多い県は、愛知県が4,500軒で、尾張徳川が神社を保護する政策をとったからであり、京都は5位で3,100軒ほどであり、奈良と京都に都が長くあったので、近畿圏に多いということで、長野県は21位で1,569軒、神社は11位で2,461軒であり、都から離れていたから神社の方が多く、1,741行政区があるなかで、一つの行政区に仏教のお寺だけで45軒もあり、皆さんで支えていることは世界的にすごいことであり、維持管理にはお金が必要であるとのことでした。

そして、経済的に維持管理されているお寺は4つの形があり、一番多いのが「檀家寺」として、檀家からお布施などをいただいているお寺であり、「檀家寺」でも檀家が少ない場合は、住職が兼業しているお寺があり、次に「観光寺院」として、大きな伽藍、素晴らしい重要文化財や国宝があり、拝観料が収入のメインになっているお寺があり、最後は、大本山という各宗派の本山であり、全国の末寺からの上納金をいただいているお寺で、有名な所は東本願寺や西本願寺ということでした。

檀家寺は、江戸時代になってから檀家制度で収入が安定して、修行に専念しやすくなり、地域とのつながりが深くなって、悩み事の相談を受けたり、寺子屋として教育機関でもあったが、明治時代にお坊さんの結婚が認められて、家族を持つと寺の収入が欲しくなり、「坊主丸儲け」などと言われるようになったとのことでした。

そこで、檀家が200軒以上あると維持管理できるが、150軒以下だと兼業しなければならず、都市部のお寺で土地を持っていると、駐車場や借地で収入を得ているお寺もあり、かなり恵まれている場合もあり、現在、都会のお寺は檀家が増えているか、現状維持であり、地方のお寺は減っていて、高齢化や墓終いが多くなっていることと、永代供養として、一括払いでいただくと、次代を担っていく若い住職が困ってしまい、お寺に若者に来てもらいたいために、音楽のイベント、カフェ、婚活イベントなどをしているが、一過性で長続きしていないし、一番の原因は若者の宗教離れで、経済が良くなると、精神的な拠り所はいらなくなっているようであるが、その頃から自殺者が多くなり、校内暴力からいじめが問題になっていて、オーム真理教のような新新新興宗教が流行りだしてきたから、お坊さんが頑張らなければいけないが、バブル期にお寺離れが始まり、今では手が付けられない状況で、家族葬や法律で24時間は火葬できないので直葬で仮置きしているなど、住職のいないお寺、26%の2万軒位はいずれ消滅してしまうとのことでした。

華厳寺は、300年ほどになり、阪神淡路大震災で痛んでいる本堂を立て替えるしかないが、急傾斜地であるため、今年7月から10年位で約30億円も掛かるので、多額の御寄進をお願いされました。

鈴虫寺は、江戸時代の中頃に学問をするためのお寺として、檀家がいない貧乏寺であって、本堂が7代目でやっと造ったが、潰れてしまいそうになり、8代目が日本中の皆さんが檀家と思い、法話することを始め、悩み事、相談に乗って、昭和30年後半から、隣の世界遺産の苔寺のついでに寄った人々が、鈴虫寺は、悩み事を聞いてくれる、願い事が叶うなど、口コミで広がり、多い時で50万人以上、今は35万~40万人が来ていること、すごい建物がないし、かなり不便なところにあるのに、従業員30人位が、お参りに来て良かったなあと感じてもらうように、7人の和尚さんが法話をしていて、アットホームな雰囲気が評判良く、8代目・9代目が望んでいたように、リピーター率は高くなって、正月は9割9分、普段は5~6割がリピーターで、檀家さんのようになってきたとのことでありました。

そして、当たり前のことを如何に丁寧にやっていくか、相手が人間だから丁寧に接していく、過疎化で悩んでいるところも同じ、みんなで必要な施設出なければならない 定年後の田舎暮らしで失敗しているところが多いのは、不便や医療機関が少ないという理由でなく、地域の皆さんとの付き合い、自治会に入らないとゴミが捨てられないなど、悪い噂はすぐ広がると地域性が弱まっていく、岡山県某自治体で子育て支援に力を入れたら、若い人が増え、 出生率も最大2.81で平均1.91であり、皆さんが危機感を共有して、受け入れていくことが地域創生につなげていくには、柔らかい心が大事であること、65歳を超えると非常に頑固になり、80歳からは柔らかになるが、願いを叶えるための方法は、精一杯の努力と機が熟すまで待つと、結果が後からついてくること、今目の前のことを丁寧にやっていくことが大事で、思い通りになる人生はないから、みんな四苦八苦しているし、自分の思い通りにならないから、一生苦しんでいく、朽ち果てていくから、なんとか次の世代のために、私利私欲でなく、色んなアイデアや色んな仲間を受けいれられる柔らかい心を持って取り組むと 結果がついてくるなどと、ユーモアを交えながら多岐にわたり、我々にエールを贈ってくださった講演をしていただきました。

総務省自治財政局長 内藤 尚志 氏より「地方財政の現状と課題」と題して説明をしていただきました。

国の長期債務残高は、令和元年度末で国が925兆円、地方が192兆円合わせて1,117兆円と1,000兆円を超していて、財政健全化を念頭に置かなければいけないこと、プライマーバランスは今のままでいくと2025年はマイナス0.4%になり、一段の財政健全化を求められること、そういう情勢のなか地方財源が好転していて、地方税等が過去最高の43.5兆円で、財源不足額が4.5兆円であること、地方財政計画の歳出の推移は、社会保障関係費等の一般行政経費が増える分を、投資的経費と給与関係経費を減額させて補ってきたが限界に達していること、防災・減災、国土強靱化の対策を国と地方で取り組んでいくべきであること、来年度の地方財政は、地方が自由になる一般財源の確保額は、63.4兆円で0.7兆円増え、交付団体ベースでは61.8兆円で1.1兆円増えていて、一般財源の質も良くなっていること、地方法人課税の偏在是正措置により、地域社会再生事業費を0.4兆円計上したこと、防災・減災対策の推進として緊急浚渫推進事業費0.1兆円計上したこと、森林環境譲与税400億円を確保して、前年度より倍増したこと、大規模災害時の中長期派遣要員の確保をするために地方財政措置をすること、地方一般財源総額の推移で地方交付税が16.6兆円とかなり高く、臨時財政対策債は縮減していきたいことなどを説明されました。

地域社会再生事業費は、地域社会の維持・再生に取り組むためであること、人口構造の変化に応じた指標と人口集積の度合に応じた指標で算定すること、緊急浚渫推進事業費は、河川、ダム、砂防、治山に係る浚渫であり、交付税措置率は70%であること、森林環境譲与税の増額は、森林整備が急務であり、地方公共団体金融機構の金利変動準備金の2,300億円を活用し、かなり前倒しをしたが、自治体の内半分以上が基金に積まれているので、なるべく早く事業を実施していただきたいこと、小規模市町村を中心に技術職員の不足が深刻化しているので、都道府県に技術職員を増員して、市町村支援業務のため技術職員を配置すること、緊急防災・減災事業債で新たに浸水対策(電源設置等の嵩上げ等)、洪水浸水想定区域内等からの消防署の移転などが対象事業になったこと、緊急自然災害防止対策事業債について、道路防災(法面・盛土対策・冠水対策等)、急傾斜地崩壊(市町村分)などが拡充されたこと、幼児教育の無償化やICTインフラ整備の推進として一人一台パソコンの取組、過疎対策事業債における「光ファイバ等整備特別分」の創設、会計年度任用職員制度については、実態調査をして国庫補助の対象以外の1,700億円位をマクロで財源確保したこと、交付算定上どうするか検討中で、普通交付税と特別交付税を組み合わせて交付すること、地域医療構想の現状については、医師の確保、適切な機能分担、ネットワーク化、再編統合をすること、公共施設等総合管理計画は策定していただき、個別施設計画は難しいが、将来的に必要になるので策定いただきたいこと、水道・下水道など公営企業を取り巻く経営環境は厳しくなるので、広域化や管理を共同にするなど取り組んでいただきたいこと、マイナンバーカードの普及のお願いをするなど多岐にわたり詳しくご説明をしていただきました。

今年の長野県町村長会議は、2名の方のご講演は、地方の行財政運営等の取組の心構えや、令和2年度の地方財政や国の施策など、とても勉強になり感謝申し上げます。そして、関係の皆さんお疲れ様でした。

▽ 朝の写真は小舟集落からの風景です。

その他生坂村では、保育園で保育参観、小中学校でアウトメディアチャレンジデー、少年少女サッカー教室U―15などが行われました。

▽ 長野県町村会長の羽田長和町長さんが、本年12月に長野県町村会が創立100周年を迎える記念の年であり、今後様々な形で100周年を盛り上げてまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げました。

さて、昨年末に閣議決定された国の令和2年度一般財源予算案は、昨年に引き続き100兆円の大台を超える過去最大のものとなっており、地方財政計画に対しましては、地方税が増収と見込まれるなか、地方交付税については、前年を上回る16.6兆円を確保するとともに地方の一般財源の総額についても、防災・減災対策や会計年度任用職員制度の導入等に関わる歳出増を踏まえ、前年度を上回る63.4兆円を確保したことは、地方の提言に沿ったものであり、評価できるものであると思っております。

しかし、我々町村における地方財政は依然厳しい状況にあり、引き続き町村会としても町村の財政基盤の強化等についてしっかりと求めてまいりたいと考えており、地方創生においては、第2期の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が来年度から始まる訳であり、地方創生の取組はまだまだ道半ばであり、今後も国や県と十分連携しながら自ら知恵を絞り、自らの地域は自らで創り上げるという決意の基、取り組んでいかなければならないと存じており、今後も町村会としては、国・県・町村とが相互に信頼関係を深め、連携を図りながら町村を巡る諸課題に取り組んでまいりますとともに、国・県に対して、町村の実情をしっかりと訴えてまいりますので、町村長各位の一層のお力添えをお願いされるなどとご挨拶されました。

▽ 会議は、長野県町村会長の羽田長和町長さんの挨拶で始まり、妙徳寺 華厳寺(鈴虫寺) 住職 桂 紹寿氏から「現在の寺院経営」と題して講演をしていただきました。

桂住職さんは、松川村が「鈴虫の里」として取り組まれ、全国鈴虫サミットの時に講演されたのがお付き合いの始まりで、華厳寺は京都の嵐山の近くにあり、一年中鈴虫が鳴いているから「鈴虫寺」と呼ばれていて、8代目の住職が70年前頃に戦争で疲れて切っていた人々を元気づけようとして、鈴虫を飼い始めて、28年掛かって一年中鈴虫が鳴いているお寺になったとのことでした。

桂住職さんは、いつも若い女性の前で話をしているので、今日は真逆の方々であり、どんな話をしたら良いか聞いたところ、「何でも良い」と言われ、「何でも良い」ということは一番厄介であり、そこで長野県庁に勤めている先輩に聞いて、長野県が58町村あり、1,000人を切っている村や、財政運営、地方創生などの話を聞かれ、寺院の懐事情について話すことにしたとのことでした。

全国でお寺は77,206箇所あり、神社は81,067社であり、一番多い県は、愛知県が4,500軒で、尾張徳川が神社を保護する政策をとったからであり、京都は5位で3,100軒ほどであり、奈良と京都に都が長くあったので、近畿圏に多いということで、長野県は21位で1,569軒、神社は11位で2,461軒であり、都から離れていたから神社の方が多く、1,741行政区があるなかで、一つの行政区に仏教のお寺だけで45軒もあり、皆さんで支えていることは世界的にすごいことであり、維持管理にはお金が必要であるとのことでした。

そして、経済的に維持管理されているお寺は4つの形があり、一番多いのが「檀家寺」として、檀家からお布施などをいただいているお寺であり、「檀家寺」でも檀家が少ない場合は、住職が兼業しているお寺があり、次に「観光寺院」として、大きな伽藍、素晴らしい重要文化財や国宝があり、拝観料が収入のメインになっているお寺があり、最後は、大本山という各宗派の本山であり、全国の末寺からの上納金をいただいているお寺で、有名な所は東本願寺や西本願寺ということでした。

檀家寺は、江戸時代になってから檀家制度で収入が安定して、修行に専念しやすくなり、地域とのつながりが深くなって、悩み事の相談を受けたり、寺子屋として教育機関でもあったが、明治時代にお坊さんの結婚が認められて、家族を持つと寺の収入が欲しくなり、「坊主丸儲け」などと言われるようになったとのことでした。

そこで、檀家が200軒以上あると維持管理できるが、150軒以下だと兼業しなければならず、都市部のお寺で土地を持っていると、駐車場や借地で収入を得ているお寺もあり、かなり恵まれている場合もあり、現在、都会のお寺は檀家が増えているか、現状維持であり、地方のお寺は減っていて、高齢化や墓終いが多くなっていることと、永代供養として、一括払いでいただくと、次代を担っていく若い住職が困ってしまい、お寺に若者に来てもらいたいために、音楽のイベント、カフェ、婚活イベントなどをしているが、一過性で長続きしていないし、一番の原因は若者の宗教離れで、経済が良くなると、精神的な拠り所はいらなくなっているようであるが、その頃から自殺者が多くなり、校内暴力からいじめが問題になっていて、オーム真理教のような新新新興宗教が流行りだしてきたから、お坊さんが頑張らなければいけないが、バブル期にお寺離れが始まり、今では手が付けられない状況で、家族葬や法律で24時間は火葬できないので直葬で仮置きしているなど、住職のいないお寺、26%の2万軒位はいずれ消滅してしまうとのことでした。

華厳寺は、300年ほどになり、阪神淡路大震災で痛んでいる本堂を立て替えるしかないが、急傾斜地であるため、今年7月から10年位で約30億円も掛かるので、多額の御寄進をお願いされました。

鈴虫寺は、江戸時代の中頃に学問をするためのお寺として、檀家がいない貧乏寺であって、本堂が7代目でやっと造ったが、潰れてしまいそうになり、8代目が日本中の皆さんが檀家と思い、法話することを始め、悩み事、相談に乗って、昭和30年後半から、隣の世界遺産の苔寺のついでに寄った人々が、鈴虫寺は、悩み事を聞いてくれる、願い事が叶うなど、口コミで広がり、多い時で50万人以上、今は35万~40万人が来ていること、すごい建物がないし、かなり不便なところにあるのに、従業員30人位が、お参りに来て良かったなあと感じてもらうように、7人の和尚さんが法話をしていて、アットホームな雰囲気が評判良く、8代目・9代目が望んでいたように、リピーター率は高くなって、正月は9割9分、普段は5~6割がリピーターで、檀家さんのようになってきたとのことでありました。

そして、当たり前のことを如何に丁寧にやっていくか、相手が人間だから丁寧に接していく、過疎化で悩んでいるところも同じ、みんなで必要な施設出なければならない 定年後の田舎暮らしで失敗しているところが多いのは、不便や医療機関が少ないという理由でなく、地域の皆さんとの付き合い、自治会に入らないとゴミが捨てられないなど、悪い噂はすぐ広がると地域性が弱まっていく、岡山県某自治体で子育て支援に力を入れたら、若い人が増え、 出生率も最大2.81で平均1.91であり、皆さんが危機感を共有して、受け入れていくことが地域創生につなげていくには、柔らかい心が大事であること、65歳を超えると非常に頑固になり、80歳からは柔らかになるが、願いを叶えるための方法は、精一杯の努力と機が熟すまで待つと、結果が後からついてくること、今目の前のことを丁寧にやっていくことが大事で、思い通りになる人生はないから、みんな四苦八苦しているし、自分の思い通りにならないから、一生苦しんでいく、朽ち果てていくから、なんとか次の世代のために、私利私欲でなく、色んなアイデアや色んな仲間を受けいれられる柔らかい心を持って取り組むと 結果がついてくるなどと、ユーモアを交えながら多岐にわたり、我々にエールを贈ってくださった講演をしていただきました。

総務省自治財政局長 内藤 尚志 氏より「地方財政の現状と課題」と題して説明をしていただきました。

国の長期債務残高は、令和元年度末で国が925兆円、地方が192兆円合わせて1,117兆円と1,000兆円を超していて、財政健全化を念頭に置かなければいけないこと、プライマーバランスは今のままでいくと2025年はマイナス0.4%になり、一段の財政健全化を求められること、そういう情勢のなか地方財源が好転していて、地方税等が過去最高の43.5兆円で、財源不足額が4.5兆円であること、地方財政計画の歳出の推移は、社会保障関係費等の一般行政経費が増える分を、投資的経費と給与関係経費を減額させて補ってきたが限界に達していること、防災・減災、国土強靱化の対策を国と地方で取り組んでいくべきであること、来年度の地方財政は、地方が自由になる一般財源の確保額は、63.4兆円で0.7兆円増え、交付団体ベースでは61.8兆円で1.1兆円増えていて、一般財源の質も良くなっていること、地方法人課税の偏在是正措置により、地域社会再生事業費を0.4兆円計上したこと、防災・減災対策の推進として緊急浚渫推進事業費0.1兆円計上したこと、森林環境譲与税400億円を確保して、前年度より倍増したこと、大規模災害時の中長期派遣要員の確保をするために地方財政措置をすること、地方一般財源総額の推移で地方交付税が16.6兆円とかなり高く、臨時財政対策債は縮減していきたいことなどを説明されました。

地域社会再生事業費は、地域社会の維持・再生に取り組むためであること、人口構造の変化に応じた指標と人口集積の度合に応じた指標で算定すること、緊急浚渫推進事業費は、河川、ダム、砂防、治山に係る浚渫であり、交付税措置率は70%であること、森林環境譲与税の増額は、森林整備が急務であり、地方公共団体金融機構の金利変動準備金の2,300億円を活用し、かなり前倒しをしたが、自治体の内半分以上が基金に積まれているので、なるべく早く事業を実施していただきたいこと、小規模市町村を中心に技術職員の不足が深刻化しているので、都道府県に技術職員を増員して、市町村支援業務のため技術職員を配置すること、緊急防災・減災事業債で新たに浸水対策(電源設置等の嵩上げ等)、洪水浸水想定区域内等からの消防署の移転などが対象事業になったこと、緊急自然災害防止対策事業債について、道路防災(法面・盛土対策・冠水対策等)、急傾斜地崩壊(市町村分)などが拡充されたこと、幼児教育の無償化やICTインフラ整備の推進として一人一台パソコンの取組、過疎対策事業債における「光ファイバ等整備特別分」の創設、会計年度任用職員制度については、実態調査をして国庫補助の対象以外の1,700億円位をマクロで財源確保したこと、交付算定上どうするか検討中で、普通交付税と特別交付税を組み合わせて交付すること、地域医療構想の現状については、医師の確保、適切な機能分担、ネットワーク化、再編統合をすること、公共施設等総合管理計画は策定していただき、個別施設計画は難しいが、将来的に必要になるので策定いただきたいこと、水道・下水道など公営企業を取り巻く経営環境は厳しくなるので、広域化や管理を共同にするなど取り組んでいただきたいこと、マイナンバーカードの普及のお願いをするなど多岐にわたり詳しくご説明をしていただきました。

今年の長野県町村長会議は、2名の方のご講演は、地方の行財政運営等の取組の心構えや、令和2年度の地方財政や国の施策など、とても勉強になり感謝申し上げます。そして、関係の皆さんお疲れ様でした。

▽ 朝の写真は小舟集落からの風景です。

その他生坂村では、保育園で保育参観、小中学校でアウトメディアチャレンジデー、少年少女サッカー教室U―15などが行われました。