沼津市街の西方に南北に流れる俗称「囚人掘り」(正式名:新中川)という用水路がある。囚人と聞くと穏やかでないが、どうやら戦時中に沼津駅の北側を大きく占有して作られた沼津海軍工廠の接地に伴い、当時の沼津および静岡の囚人を運用して作られたことから、今でも俗称が残っている様だ。

幾つかの往時の手記を読むと、青服の囚人が50名程度で大型機械の投入もなく掘っていたと記してあるが、目測で幅10m、深さ5m程の用水だが、大型機械もなく50名程度では到底短期間では完成しないとも想像される。なお、敗戦時に至るも掘りの全行程は完成しておらず、敗戦後数年して完成したとの記述もある。

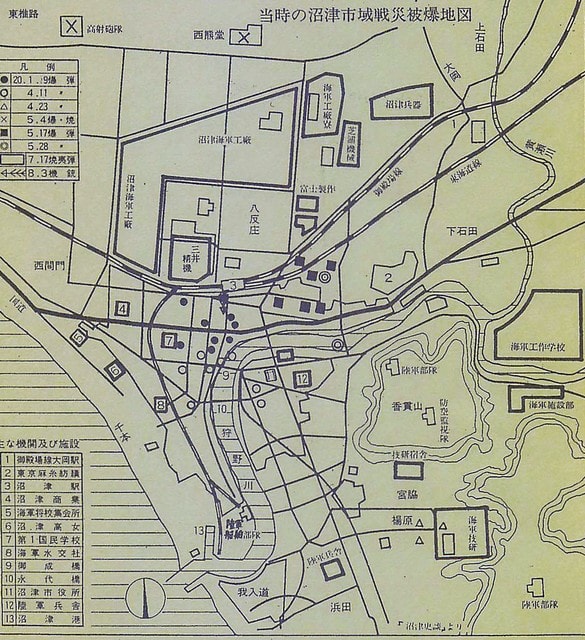

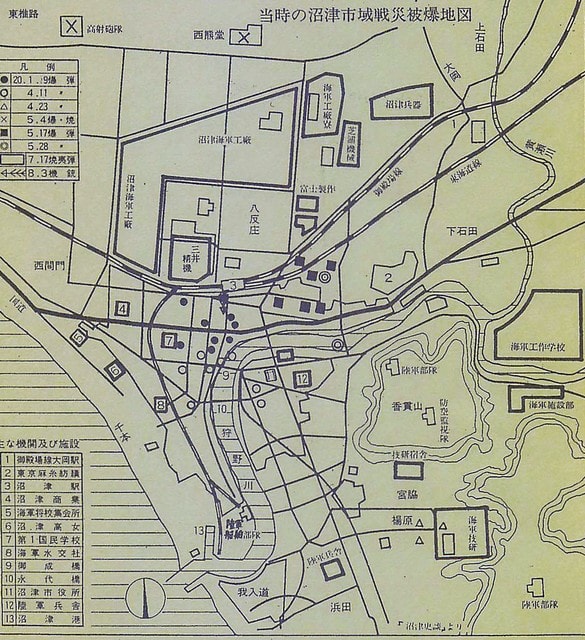

写真1 先の大戦当時の沼津市街地の戦時施設配置図

写真2 GoogieMAPに軍事施設と大規模工場などを記入した図

写真3 (たぶん終戦直後の)沼津市街地の航空写真

※青色線が囚人堀りで、写真4~7が、写真2のMAP中のa~dに対応する位置からの風景。

追記

海軍工廠とは海軍直営の軍需工場で、日本で最古は横須賀海軍工廠らしいが、その後各地に作られている。有名処では広島の「呉海軍工廠」では戦艦大和を作ったところなどがある。沼津海軍工廠は昭和18年6月開設と記録にあるから、敗戦までの2年程しか稼働していなかったことになる。なお、沼津で作っていたのは、航空機用無線機と電波探針機(レーダー)だと記録を読む。

なお、海軍工廠接地に当たっては、当時の金岡村部落の一部住人は強制立ち退きを受けたとのことで、敗戦後復帰できたそうだ。

先の大戦での米軍の空襲目標は、当初は海軍工廠を含め全国各地の軍事基地や大規模軍需工場だった。だから、沼津も空襲の目標になったのだった。しかし、大戦末期になると、米国の目標は軍事基地や軍需工場でなく、都市の全滅とも呼ぶべき作戦に変化していく。特に酷かったのは敗戦の年、3月~5月に繰り返された東京大空襲だ。中でも3月10日の夜間空襲では、一晩で10万人以上とも聞く非戦闘員死者数を生み出した、民族殺戮たる戦争犯罪だろう。

この記述を行うために、従前から先の大戦当時の沼津近郊の軍需および民需大工場を中心に、写真2のMAPに書き入れて見た。

A~Cの赤文字は現存する工場

A:往時は芝浦機械:現在は東芝機械(マシニング製造)

B:往時は沼津兵器:現在は矢崎エナジーシステム電線事業部(電力線製造)

C:大川螺子:現存(ネジ製造業)※この老舗工場から分岐して今でも沼津近郊には**螺子と称するネジ業が幾つか現存している。

D~Jまでは現存しない工場もしくは施設

D:三井精機:企業体は現存するが沼津からは撤収

E:石橋製糸:現在のイトーヨーカ堂(石橋プラザ)

F:往時の富士製作所(S40年代くらいまで廃墟建屋が存在した):現在も裏手に往時より小敷地で現存(マシニング製造)

G:往時の東京麻糸:現在の西友沼津店

H:中島飛行機三島工場(国立遺伝研地)の分工場:戦後富士ロビン→マキタ→現在空き地

i:海軍音響技術研究所:現在三中および第三地区センター

J:海軍工作学校(海軍の戦闘以外の各種工作技術学校)

追記2

写真2のMAP中に緑線に沿う元海軍工廠の北側外側線の道路だが、不自然に直線なのが気になる。ある記述によれば、戦前計画されていた弾丸列車(現新幹線)の計画線に沿う道路だったとの記述がある。往時、既に弾丸列車は設立工事が各所で開始されており、敗戦までに新日本坂トンネルは貫通、新丹那トンネルは戦局悪化で中断されている。路線の買収も戦前のことで、かなり高圧的な線引きと買収が為されたかの話しも聞く。なお、現新幹線は、三島駅から新富士駅まで、もっと北側山手を切り通して路線が走るが、この地図の西側となる原から富士中里までの間は浮島沼と呼ばれた軟弱地盤であり、路盤の強度上で問題ありとして路線変更されたと想像する。

幾つかの往時の手記を読むと、青服の囚人が50名程度で大型機械の投入もなく掘っていたと記してあるが、目測で幅10m、深さ5m程の用水だが、大型機械もなく50名程度では到底短期間では完成しないとも想像される。なお、敗戦時に至るも掘りの全行程は完成しておらず、敗戦後数年して完成したとの記述もある。

写真1 先の大戦当時の沼津市街地の戦時施設配置図

写真2 GoogieMAPに軍事施設と大規模工場などを記入した図

写真3 (たぶん終戦直後の)沼津市街地の航空写真

※青色線が囚人堀りで、写真4~7が、写真2のMAP中のa~dに対応する位置からの風景。

追記

海軍工廠とは海軍直営の軍需工場で、日本で最古は横須賀海軍工廠らしいが、その後各地に作られている。有名処では広島の「呉海軍工廠」では戦艦大和を作ったところなどがある。沼津海軍工廠は昭和18年6月開設と記録にあるから、敗戦までの2年程しか稼働していなかったことになる。なお、沼津で作っていたのは、航空機用無線機と電波探針機(レーダー)だと記録を読む。

なお、海軍工廠接地に当たっては、当時の金岡村部落の一部住人は強制立ち退きを受けたとのことで、敗戦後復帰できたそうだ。

先の大戦での米軍の空襲目標は、当初は海軍工廠を含め全国各地の軍事基地や大規模軍需工場だった。だから、沼津も空襲の目標になったのだった。しかし、大戦末期になると、米国の目標は軍事基地や軍需工場でなく、都市の全滅とも呼ぶべき作戦に変化していく。特に酷かったのは敗戦の年、3月~5月に繰り返された東京大空襲だ。中でも3月10日の夜間空襲では、一晩で10万人以上とも聞く非戦闘員死者数を生み出した、民族殺戮たる戦争犯罪だろう。

この記述を行うために、従前から先の大戦当時の沼津近郊の軍需および民需大工場を中心に、写真2のMAPに書き入れて見た。

A~Cの赤文字は現存する工場

A:往時は芝浦機械:現在は東芝機械(マシニング製造)

B:往時は沼津兵器:現在は矢崎エナジーシステム電線事業部(電力線製造)

C:大川螺子:現存(ネジ製造業)※この老舗工場から分岐して今でも沼津近郊には**螺子と称するネジ業が幾つか現存している。

D~Jまでは現存しない工場もしくは施設

D:三井精機:企業体は現存するが沼津からは撤収

E:石橋製糸:現在のイトーヨーカ堂(石橋プラザ)

F:往時の富士製作所(S40年代くらいまで廃墟建屋が存在した):現在も裏手に往時より小敷地で現存(マシニング製造)

G:往時の東京麻糸:現在の西友沼津店

H:中島飛行機三島工場(国立遺伝研地)の分工場:戦後富士ロビン→マキタ→現在空き地

i:海軍音響技術研究所:現在三中および第三地区センター

J:海軍工作学校(海軍の戦闘以外の各種工作技術学校)

追記2

写真2のMAP中に緑線に沿う元海軍工廠の北側外側線の道路だが、不自然に直線なのが気になる。ある記述によれば、戦前計画されていた弾丸列車(現新幹線)の計画線に沿う道路だったとの記述がある。往時、既に弾丸列車は設立工事が各所で開始されており、敗戦までに新日本坂トンネルは貫通、新丹那トンネルは戦局悪化で中断されている。路線の買収も戦前のことで、かなり高圧的な線引きと買収が為されたかの話しも聞く。なお、現新幹線は、三島駅から新富士駅まで、もっと北側山手を切り通して路線が走るが、この地図の西側となる原から富士中里までの間は浮島沼と呼ばれた軟弱地盤であり、路盤の強度上で問題ありとして路線変更されたと想像する。