一里塚とは、江戸時代に主要な街道に、1里(約4km)毎に接地された、いわゆる現在のキロポストだ。往時は、街道の両側に円錐形に土が盛り上げて塚として築き、塚の中央には榎(えのき)などの木が植えられていたという。そんな一里塚だが、三島市、清水町、沼津市を縦貫する旧東海道沿いには、下記7塚があったらしい。しかし、現在でも塚として残っているのは、錦田、伏見、日吉の3つだけだ。(日吉は片側のみ残存)

・26里 - 山中新田、接待茶屋 (静岡県田方郡函南町桑原) 国の史跡(箱根旧街道)

・27里 - 笹原 (静岡県三島市笹原新田)

・28里 - 錦田 (静岡県三島市三恵台40、谷田) 国の史跡(箱根旧街道)

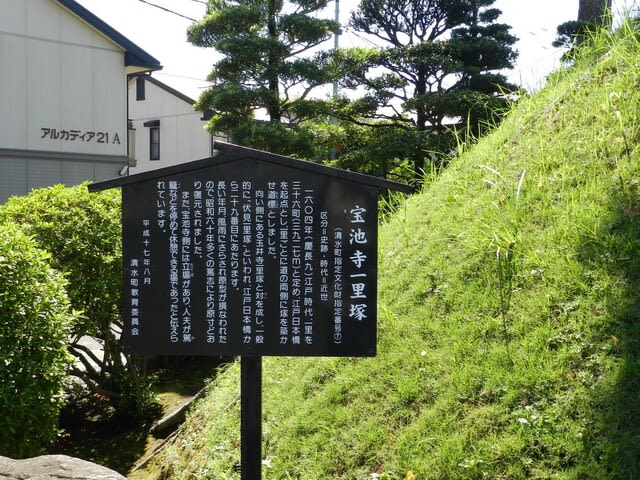

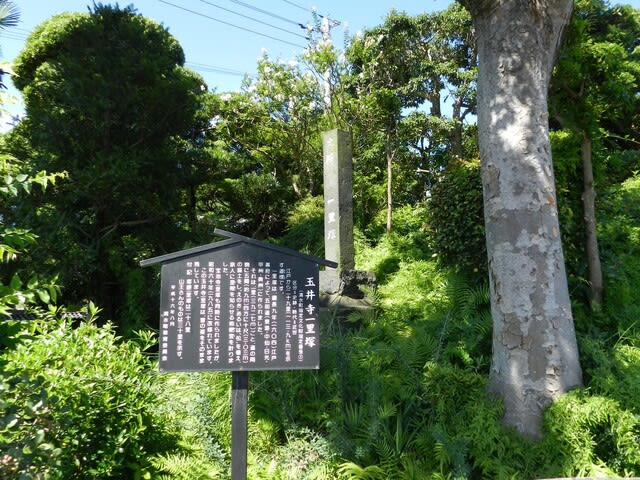

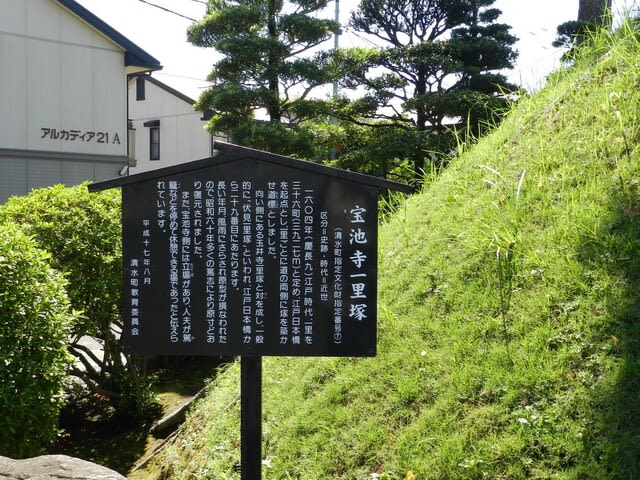

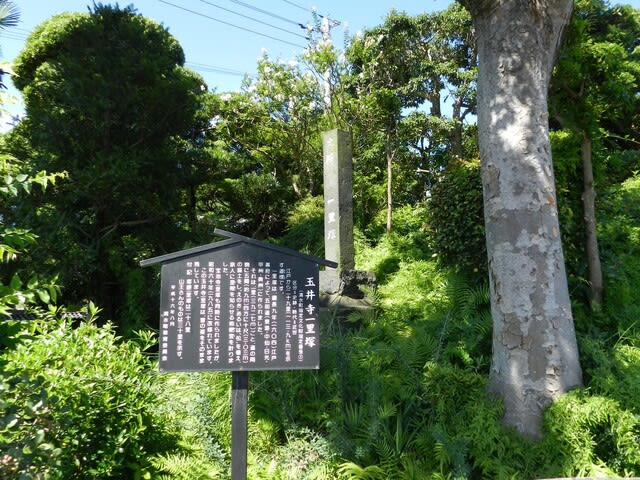

・29里 - 伏見 (静岡県駿東郡清水町伏見) 清水町史跡

・30里 - 沼津、日枝 (静岡県沼津市平町19)

・31里 - 大諏訪、松永 (静岡県沼津市大諏訪)

・32里 - 原、一本松 (静岡県沼津市原)

※里数は江戸・日本橋からの距離。

今回、紹介するのは、清水町伏見の一里塚で、街道の両面に残存しているが、それぞれ別の寺院の境内であり、そのことが、残存できた大きな理由と思える。なお、この伏見から東隣となる錦田までは、4キロ程の距離で妥当性があると思えるが、西隣となる日吉までは2キロちょっとしかない様に地図では見える。想像するに往時の設置場所の都合などもあり、かなり調整したところもあるのだろう。

この夏の暑さも幾らか収まりつつあるが、往時の旅人は簡略地図帳程度はあって、目的地まで後何里と次の一里塚を目指したのだろうが、苦労の連続だったろう。また、今次病変では、特に高齢者ほど表に出ての移動がためらわれるところもあるだろうが、往時は真夏の炎天下、嵐の中、真冬の凍てつく中と、正に旅は命掛けとも云えるものだったろう。そんなことを、一里塚を見ながら想像した。

・26里 - 山中新田、接待茶屋 (静岡県田方郡函南町桑原) 国の史跡(箱根旧街道)

・27里 - 笹原 (静岡県三島市笹原新田)

・28里 - 錦田 (静岡県三島市三恵台40、谷田) 国の史跡(箱根旧街道)

・29里 - 伏見 (静岡県駿東郡清水町伏見) 清水町史跡

・30里 - 沼津、日枝 (静岡県沼津市平町19)

・31里 - 大諏訪、松永 (静岡県沼津市大諏訪)

・32里 - 原、一本松 (静岡県沼津市原)

※里数は江戸・日本橋からの距離。

今回、紹介するのは、清水町伏見の一里塚で、街道の両面に残存しているが、それぞれ別の寺院の境内であり、そのことが、残存できた大きな理由と思える。なお、この伏見から東隣となる錦田までは、4キロ程の距離で妥当性があると思えるが、西隣となる日吉までは2キロちょっとしかない様に地図では見える。想像するに往時の設置場所の都合などもあり、かなり調整したところもあるのだろう。

この夏の暑さも幾らか収まりつつあるが、往時の旅人は簡略地図帳程度はあって、目的地まで後何里と次の一里塚を目指したのだろうが、苦労の連続だったろう。また、今次病変では、特に高齢者ほど表に出ての移動がためらわれるところもあるだろうが、往時は真夏の炎天下、嵐の中、真冬の凍てつく中と、正に旅は命掛けとも云えるものだったろう。そんなことを、一里塚を見ながら想像した。