定期点検整備のこと その2(記録簿にあるメターリングバルブ点検とは?)

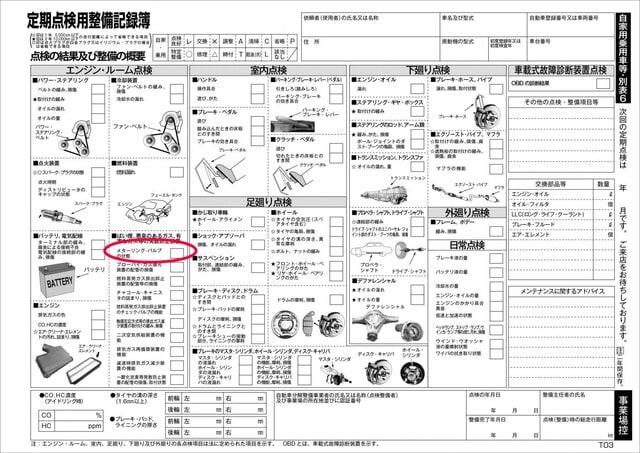

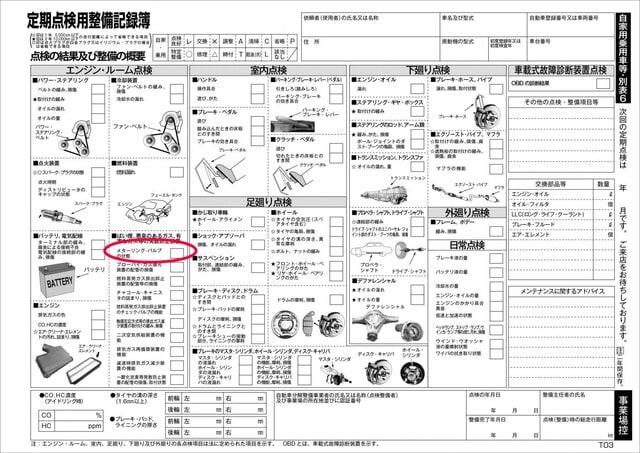

定期点検記録簿を感心を持って眺めた方なら判るだろうが、一応整備士資格を持った者に聞いても正しく答える者がどれ程いるだろうかというのが、エンジンン関係の項目にある「メターリングバルブの状態」という項目ではないだろうか?

そもそも論だが、この「メターリングバルブ」なる言葉の意味は調圧弁という直訳になるのだが、正しい知識を持つ者ならPCVバルブ(ポジティブクランクケースベンチレーションの略)と覚えて欲しい。こういう言葉一つを取っても、何ら疑問を抱かず、営々とそのままの記載でやっているところに、この整備業界の体質の一端が表れている様にも感じると云えばちょっと云い過ぎだろうか?

さて、PCVバルブが付けられる機構そのものをブローバイガス還元装置といい、S45年9月に始まった排気ガス規制に関する装置なのだ。それ以前は、クランクケースの換気は、大気開放でヘッドカバーから、車体の下方にパイプで導かれ開放なされていたのだ。なお、レーシングエンジンとかだと、エンジンブローを起こした際、オイルのコース路上への噴出を防止する目的で、オイルキャッチタンクに接続なされている。また、この48年規制で、ブローバイガスを大気開放させなくしたのは、ブローバイガスに多量のHC成分(未燃焼ガス)が含まれており、これを大気に開放するのはイカンと、他の排ガス規制と同じく米国カルファルニア発の規制が大元にあるのだ。さらに、S45年8月より使用過程車のアイドリング時のCO。HC濃度の排気ガス規制が開始されている。

関連して排出ガス規制の一環ととして、S47年7月から燃料蒸発ガス排出抑止装置の備え付けを義務化されている。つまり、チャーコールキャニスターを使用して燃料タンク内の燃料蒸発ガスを一時吸着させ、エンジン稼働中にインテークマニホールド内に吸い込み燃焼させる装置だ。

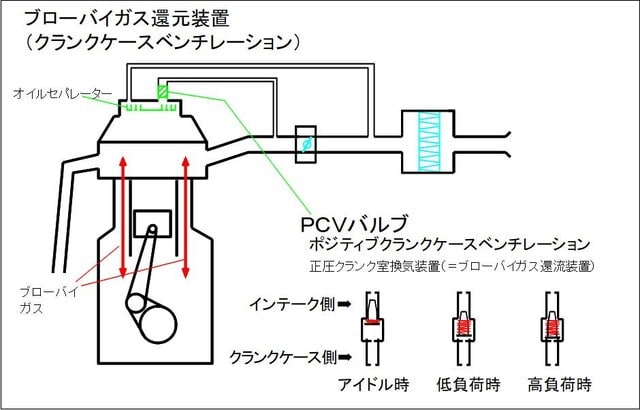

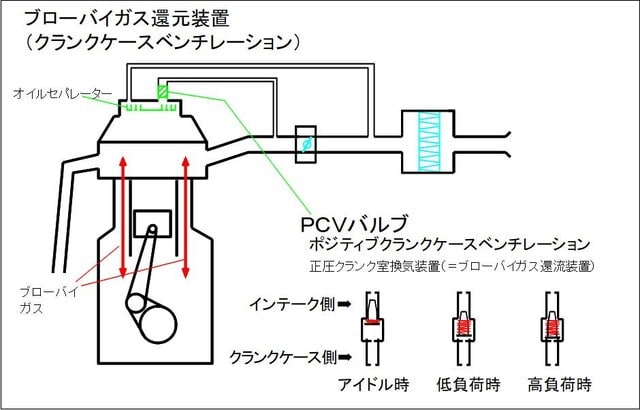

それでは、ブローバイガス還元装置の内容を見ていこう。そもそも導入時のS45年では、キャブレター式であったが、現在では燃料噴射式がすべての車両に装備されるが、基本概念はまったく変わらず使用され続けている。

要はクランクケースのブローバイガスというのは、俗に背圧という言葉もあるが、エンジン稼働中にオイルフィラーキャップを外してみれは判るが、脈動を持っていることが判る。それは当然で、ピストンとシリンダーの機密はピストンリングとエンジンオイルにより保たれているが、多少は漏れると云うこともあるだろうし、ピストンが上下動することによりクランクケース内圧を脈動を生じさせていることもある。ここで、先に記した、シリンダーの隙間を吹き抜ける未燃焼ガスをブローバイガスと呼ぶが、多量のHC成分が入っているので、これを給気管に戻すと云うのがブローバイガス還元装置なのだが、通常スロットルバルブの下流と上流の2つの経路に分かれてクランクケース内の換気を行う仕組みになっている。

と云うのは、ブローバイガスの多くは、シリンダー壁を吹き抜けたガスなので、アイドリングとか軽負荷時より、大きな負荷の時ほど多量となる。そこで、できれば、スロットルバルブの汚れが少ない様にスロットルバルブ下流にすべて流したいところだが、アイドル時にスロットルバルブ下流に多量に流すと、空燃比が薄くなり過ぎアイドル不調からエンストする場合もあり得る。そこで、ある程度の負圧範囲(パーシャルスロットルの軽負荷時)のみ、スロットルバルブ下流に流し、アイドル時とか大負荷時はスロットルバルブ上流に流していると云うことなのだ。

ここで、図に示したオイルセパレーターという機能が、ヘッドカバーの内側もしくは外側に作られていることを知っておいて欲しい。これは、ブローバイガスに混じってオイルが還流することをなるべく少なくするために、ガスと油を分離するための機構なのだ。

このことは、オイルフィラーキャップの位置とかエンジンの状態によっても異なるが、アイドリングでもフィラーキャップを外すとエンジンオイルが断続的に飛び散るクルマもあることから判る。また、給気管の中にエンジンオイルが溜まっているエンジンを見ることがあるが、その位置とにより理由は幾つか想定できるだろう。

一つは、PCVバルブの詰まりで、何時も上流側の通路しかブローバイガスが連通していない場合があり得る。その他、昨今はターボ付きエンジンが多いが、フルフロートメタルのガタが大きくなりすぎると、タービン側(排気側)とコンプレッサー側(吸気側)それぞれにシールがあるが、吸気側シールからオイルが漏れている可能性もあり得る。なお、排気側から漏れている場合は、かなりの白煙を出すことがあるが、吸気側でも同じく白煙は増えることになるだろう。

#定期点検とブローバイガス還元装置

定期点検記録簿を感心を持って眺めた方なら判るだろうが、一応整備士資格を持った者に聞いても正しく答える者がどれ程いるだろうかというのが、エンジンン関係の項目にある「メターリングバルブの状態」という項目ではないだろうか?

そもそも論だが、この「メターリングバルブ」なる言葉の意味は調圧弁という直訳になるのだが、正しい知識を持つ者ならPCVバルブ(ポジティブクランクケースベンチレーションの略)と覚えて欲しい。こういう言葉一つを取っても、何ら疑問を抱かず、営々とそのままの記載でやっているところに、この整備業界の体質の一端が表れている様にも感じると云えばちょっと云い過ぎだろうか?

さて、PCVバルブが付けられる機構そのものをブローバイガス還元装置といい、S45年9月に始まった排気ガス規制に関する装置なのだ。それ以前は、クランクケースの換気は、大気開放でヘッドカバーから、車体の下方にパイプで導かれ開放なされていたのだ。なお、レーシングエンジンとかだと、エンジンブローを起こした際、オイルのコース路上への噴出を防止する目的で、オイルキャッチタンクに接続なされている。また、この48年規制で、ブローバイガスを大気開放させなくしたのは、ブローバイガスに多量のHC成分(未燃焼ガス)が含まれており、これを大気に開放するのはイカンと、他の排ガス規制と同じく米国カルファルニア発の規制が大元にあるのだ。さらに、S45年8月より使用過程車のアイドリング時のCO。HC濃度の排気ガス規制が開始されている。

関連して排出ガス規制の一環ととして、S47年7月から燃料蒸発ガス排出抑止装置の備え付けを義務化されている。つまり、チャーコールキャニスターを使用して燃料タンク内の燃料蒸発ガスを一時吸着させ、エンジン稼働中にインテークマニホールド内に吸い込み燃焼させる装置だ。

それでは、ブローバイガス還元装置の内容を見ていこう。そもそも導入時のS45年では、キャブレター式であったが、現在では燃料噴射式がすべての車両に装備されるが、基本概念はまったく変わらず使用され続けている。

要はクランクケースのブローバイガスというのは、俗に背圧という言葉もあるが、エンジン稼働中にオイルフィラーキャップを外してみれは判るが、脈動を持っていることが判る。それは当然で、ピストンとシリンダーの機密はピストンリングとエンジンオイルにより保たれているが、多少は漏れると云うこともあるだろうし、ピストンが上下動することによりクランクケース内圧を脈動を生じさせていることもある。ここで、先に記した、シリンダーの隙間を吹き抜ける未燃焼ガスをブローバイガスと呼ぶが、多量のHC成分が入っているので、これを給気管に戻すと云うのがブローバイガス還元装置なのだが、通常スロットルバルブの下流と上流の2つの経路に分かれてクランクケース内の換気を行う仕組みになっている。

と云うのは、ブローバイガスの多くは、シリンダー壁を吹き抜けたガスなので、アイドリングとか軽負荷時より、大きな負荷の時ほど多量となる。そこで、できれば、スロットルバルブの汚れが少ない様にスロットルバルブ下流にすべて流したいところだが、アイドル時にスロットルバルブ下流に多量に流すと、空燃比が薄くなり過ぎアイドル不調からエンストする場合もあり得る。そこで、ある程度の負圧範囲(パーシャルスロットルの軽負荷時)のみ、スロットルバルブ下流に流し、アイドル時とか大負荷時はスロットルバルブ上流に流していると云うことなのだ。

ここで、図に示したオイルセパレーターという機能が、ヘッドカバーの内側もしくは外側に作られていることを知っておいて欲しい。これは、ブローバイガスに混じってオイルが還流することをなるべく少なくするために、ガスと油を分離するための機構なのだ。

このことは、オイルフィラーキャップの位置とかエンジンの状態によっても異なるが、アイドリングでもフィラーキャップを外すとエンジンオイルが断続的に飛び散るクルマもあることから判る。また、給気管の中にエンジンオイルが溜まっているエンジンを見ることがあるが、その位置とにより理由は幾つか想定できるだろう。

一つは、PCVバルブの詰まりで、何時も上流側の通路しかブローバイガスが連通していない場合があり得る。その他、昨今はターボ付きエンジンが多いが、フルフロートメタルのガタが大きくなりすぎると、タービン側(排気側)とコンプレッサー側(吸気側)それぞれにシールがあるが、吸気側シールからオイルが漏れている可能性もあり得る。なお、排気側から漏れている場合は、かなりの白煙を出すことがあるが、吸気側でも同じく白煙は増えることになるだろう。

#定期点検とブローバイガス還元装置