原発シンドロームは、

客観的に見て解決されていない・・・?!

今も進行中である事は誰の目にも明らかだ・・・!

しかし、

終わったかのように静かである。

「緊急事態宣言」は解除されていないのだ!

原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言を発令されたのは、2011年3月11日夜であった。

それが、解除されていない?!

にも拘らず、終息宣言・・・。

この国の実体が、如実に表れている。

<謎の水蒸気に煙る福島第一原子力発電所・・・?!>

しかし、

原発について、多くを語ることは左翼のレッテルが張られる・・・?

寧ろ、右翼に近い私が思うに、

それは単なる誤魔化しの原子力政策が、

何ら変わっていない事の証左である。

原子力緊急事態宣言中であるから、

年間20ミリシーベルトの許容があり、

福島第一原子力発電所作業従事者の100ミリシーベルト/年の許容が、

許されているのである。

それもさらに引き上げられる状況にある。

それもこれも「緊急事態」だからである。

許されるか否かは、法律的解釈であるとして、

今回割愛するが、

科学的真理はどこにあるかは、

正直な科学者に問う他なかろうと思われる。

これまで見て来た原子力御用学者は、

ほとんどイカサマ師である。

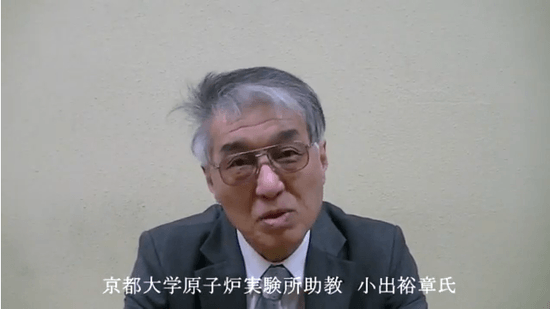

最も信念ある小出裕章先生の言葉が、

後世の金字塔に打ち立てられないことを祈るばかりである。

「未来を担う子どもたちへ」 小出裕章氏よりのメッセージ

【転載開始】

みなさん、こんにちは。今日はヘレン・カルディコットさんの講演会にお出でくださって、ありがとうございました。

2014年3月になりました。ちょうど、福島第一原子力発電所で事故が起きてから、丸3年になろうとしています。この間、私は毎日を戦争のように過ごしてきましたし、振り返ってみると、あっという間の出来事でした。

ただ、3年経ったにも関わらず、事故はまったく終息していません。

未 だに放射性物質が福島第一原子力発電所の敷地から、空へ、海へ、流れていっていますし、敷地の中ではたくさんの労働者たち、それも東京電力の社員 ではない、下請け、孫請け、そのまた下請け、8次、9次、10次と続くような下請け関係と聞いていますが、最低賃金すらもらえないような労働者たちが、放 射能と向き合って、事故をなんとか終息させようと苦闘を続けています。

しかし、残念ながら事故を終息させるまでには、あと何年かかるんだろうか、何十年かかるんだろうか、あるいは何百年なんだろうか、と思うようなことが今現在続いています。

そ して、敷地の外では、10万人を越えるような人たちが、ふるさと、生活をすべて奪われて、流浪化してしまうということになっていますし、その周辺 にも汚染地帯が広がっていて、この日本という国がもし法治国家だと言うのであれば、放射線の管理区域に指定して、一般の人々の立ち入りを禁じなければいけ ないというところが、おそらく1万4千平方キロメートルほど広がってしまっています。

東北地方と関東地方の広大なところを、もし法律を守るというなら、無人にしなければいけないほどの汚染なのですが、今現在、数百万人もの人々、子どもも赤ん坊も含めて、そういう場所に捨てられてしまっています。

私 のような放射能を相手にして給料を貰っている放射線業務従事者という人間、そして、大人であれば、まだそういうところで生きるという選択はあると 思いますけれども、今回の事故を引き起こしたことに何の責任もない子どもたち、そして、被曝に対して大変敏感な子どもたちが、今現在も汚染地帯で被曝をし ながら生活しています。

それを思うと、なんとも無念ですし、3年間一体何ができたのだろうかと、自分の無力さが情けなく思います。

しかし、これからもまだまだこの状況が続いていくわけで、今、私たちに何ができるかということは考えなければいけないと思います。

私が何よりもやりたいことは、子どもたちの被曝を少しでも少なくする、ということです。

そ のために一番いい方策は、子どもたち、あるいは大人も含めてですけれども、汚染地帯から避難させるということです。ただ、人間というのはみんなそ れぞれの土地で、それぞれ周りの人たちと一緒に生活を送ってきました。簡単に避難という言葉を使ってみても、なかなかできないし、やったところでものすご い苦難を背負うことになると思います。

本来であれば、この事故を引き起こしたことに責任がある東京電力、あるいは日本の国家が、人々をコミュニティごとどこかに移住させるということを私はやるべきだと思いますし、これからもそれを求めていきたいと思います。

し かし、今現在日本の国、自民党という政権がまた返り咲いたのですが、その政権はこれからも原子力を進めると宣言していますし、そのためには福島の 事故を忘れさせてしまおうという作戦に出てきています。そういう日本の政権が、人々をコミュニティごと逃すというような選択は、おそらくあり得ないと思い ます。残念ですけれども、たぶんできないだろうと私は思います。

それならどうするかということですけれども、子どもたちをある一定の期間でもいいので、疎開させる、夏の一月でもいい、春の一週間でもいい、放射能の汚染の少しでも少ない場所に移して、そこで泥んこまみれになって遊べるようにする、草の上に寝そべってもいいというような環境を子どもたちに準備をするということが必要だと思います。

そ のことは、今、日本の中ででも、たくさんの人たちがそれをやってくれて、これまでもやってくれてきましたし、これからもやってくれると思います し、海外からもそういう支援の手が伸びていますので、少しでも多くの子どもたちを放射能から遠ざけて、そして、子どもらしく遊ばせるということをやりたい と思います。

でも、それもまだまだ限られたことでしかありません。

やはり、子どもたちも含めて汚染地帯で生きざるを得ない 状況はこれからも続きますので、次にやるべきことは、汚染地帯の中で、特に強く汚染している 場所があちこちにあります。ホットスポットとかマイクロスポットとかの場所が平均的に言えば、あまり汚染の強くない地域にも、そういう場所が存在していま すし、子どもたちがそういうところで遊んでいることだってあるだろうと思います。

どんな場所がどれだけ汚れているかということを丹念に調べて、子どもたちが時を過ごすような場所からは汚染を除去するということが必要です。

今、日本では除染という言葉が使われて、除染をすれば環境がきれいになるという幻想がふりまかれていますけれども、残念ながら除染はできません。私たちが汚れと読んでいる正体は、放射能です。放射能は人間がどんなに手を加えても消すことができないのです。

除染など決してできません。

でも、子どもたちが放射能に触れてしまうのであれば、その放射能をとにかくどこかに移す、子どもたちの場所から移すということは必要だろうと思います。

つまり、放射能を除くのではなくて、移動させる、私はそのため移染という言葉を使っていますが、子どもたちの場所からとにかく放射能を移染するということを汚染地帯もそうですし、汚染が少ないと思って安心している場所でもホットスポット、マイクロスポットはありますので、移染という作業をしてほしいと願います。

次に重要なことは食べものです。

今現在、東北地方を中心にした食べものが汚染されています。日本の国は1キログラムあたり100ベクレル以下なら安全であるかのように言って、何の規制も無いまま、食べものを流通機構に乗せてしまっています。

しかし、この日本の国で、普通の食べものは、福島の事故がある前は、1キログラムあたり0.1ベクレル程度しか汚れていなかったのです。

1キログラムあたり100ベクレルというのは、事故前の1000倍もの汚染を安全だと言って、市場に出回らさせるとうことになってしまっているわけです。そんなことは到底私は許せないと思いますし、特にそんな汚染のものを子どもたちに食べさせることは許せないと思います。

子どもたちが食べる食べもの、例えば、学校給食、というようなものは、徹底的に汚染の少ないものを調べて、子どもたちに回すということを私はやりたいと思います。

え、そのためには日本の国家が本当は動かなければいけないのですけれども、残念ながら今の日本の国家、デタラメな国家ですので、子どもたちの学校給食を司っているそれぞれの自治体がやはり立ち上がって、子どもたちを守るということをやってほしいと思います。

最後に若い人たちに一言お詫びを申し上げたいと思います。

私は大きな事故が起きる前に、原子力発電所を止めたいと思って生きてきましたけれども、残念ながら私の願いは届きませんでした。大きな事故が起きてしまって、日本中、あるいは世界中に放射能汚染が広がってしまいました。

私には時間を戻す力はありませんので、この汚れた世界で生きるしかありません。ただ、私はあと10年、20年で死んでしまうと思いますけれども、若い人たち、これから人生を刻んでいく人たちに対しては誠に申し訳ないことだと思います。

皆 さんが大きくなって大人になったときに、福島の事故を防げなかった責任というものをたぶん私たちの世代に問うだろうと思います。問われて仕方がな いことを私たちの世代はやったわけですし、まずはお詫びをしたいと思いますし、残りの人生で何ができるかということを考えながら、私は生きたいと思います し、将来の皆さんからどうやってお前は生きてきたかと問われたときに、私なりにできることはやったというように答えたいと思います。

ありがとうございました。

引用元:小出裕章 (京大助教) 非公式まとめ【転載終了】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます