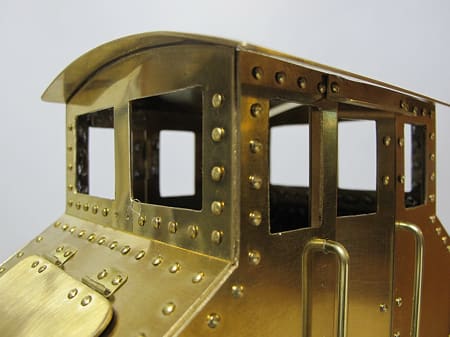

「凸電の着せ替え」を作ろうと、材料の真鍮板を買ってきてから早や1ヵ月半、そろそろ花咲爺さんも投げ出したか? とお思いの方もいらっしゃるかも知れません。

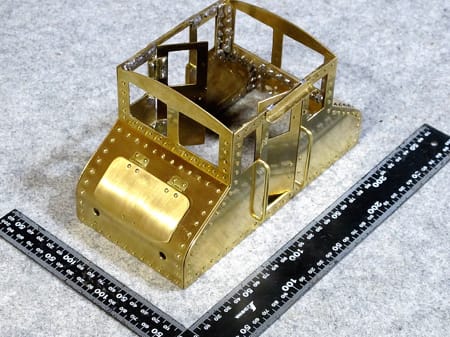

どっこいそうはいきません。今日はビューケル作りに精を出しました。

まずL字アングルをリベット止めして台座を作り、真鍮棒(3mmと2mm)、そして真鍮パイプ(内径3mm)を使って部品を作りました。さすがにスプリングだけは作れないため、ホームセンターで購入(2個で199円)しました。

ビューケルを組み終わったら、早速ルーフに取り付けてみました。ビューケルが付いた事でなんとなく電気機関車の雰囲気が出てきたようです。

ビューケルの台座は碍子を介してルーフに取り付けようとしましたが、適当なものが見つからず一応間に合わせです。取り付けビスは真鍮のビスを使いたかったのですがホームセンターには無かったので、3mmのタッピングスクリューにタップを立てて使いました。

ビューケルは前進後進の選択は出来ませんが、一応収納状態はバネ力を使って出来るようになっています。

まだまだ未完成品ですが、みんなが居る操車場(?)に並べてみました。金ピカは別として、まずまずの雰囲気ではないでしょうか!?(自画自賛)

どっこいそうはいきません。今日はビューケル作りに精を出しました。

まずL字アングルをリベット止めして台座を作り、真鍮棒(3mmと2mm)、そして真鍮パイプ(内径3mm)を使って部品を作りました。さすがにスプリングだけは作れないため、ホームセンターで購入(2個で199円)しました。

ビューケルを組み終わったら、早速ルーフに取り付けてみました。ビューケルが付いた事でなんとなく電気機関車の雰囲気が出てきたようです。

ビューケルの台座は碍子を介してルーフに取り付けようとしましたが、適当なものが見つからず一応間に合わせです。取り付けビスは真鍮のビスを使いたかったのですがホームセンターには無かったので、3mmのタッピングスクリューにタップを立てて使いました。

ビューケルは前進後進の選択は出来ませんが、一応収納状態はバネ力を使って出来るようになっています。

まだまだ未完成品ですが、みんなが居る操車場(?)に並べてみました。金ピカは別として、まずまずの雰囲気ではないでしょうか!?(自画自賛)