こんにちは

小野派一刀流免許皆伝小平次です

今年のNHK大河ドラマ

『光る君へ』

まだ3話くらいでしたかね、今のところ続けて見ています

小平次はNHKの大河ドラマって、本当につまらない、というかイライラしてしまうのでほとんど見ません

描かれる時代も、戦国時代か、幕末から明治にかけての時代が大半で、辟易しているって感じなんです

この時代しか視聴率を獲れない、という観る側の問題もあるのかとも思いますが、NHKなんですからそのあたりは気にせず、どんどん他の時代もやって欲しいと思うのです

まあ、そうは言っても他の時代をやると大体不評になるようです

小平次が戦国時代や幕末の大河ドラマを見てつまらない、と思うのは、脚本家の妄想力、想像力が根本的に欠如していて、とても陳腐な物語になってしまっている、と感じるからです

例えば戦国時代、群雄割拠する武将たちが、天下統一を目指し競い合うわけですけど、そもそも何で自分が天下統一をしなくてはならないのか、その理由が判然としません

少しでも自分の領地を広げるために戦をしていた、かのような設定も見られますが、ではどうしてそのような状況が国内に生まれたのか、などなど、設定が不明なんです

『ワシが天下人になるのじゃああ!』

くらいのセリフも飛び出したりしますが、なぜ天下人にならなくてはならないの?

領地などに対する物欲?、名声欲? 権力欲?

その理由が不明なんです

本来、その理由を考えるのであれば、少なくとも応仁の乱くらいまで遡る必要があると思いますし、後述しますが、時の世界情勢も無視できません

そういうことを全く無視して

『ワシが天下人になるのじゃああ!』

という、昔の不良マンガ

『おれが日本の番長を束ねてやる!!』

みたいなノリ、面白いはずがありません

もう一つつまらないと思う理由は、殆どのこの時代のドラマでの晩年の豊臣秀吉の描き方、例外なく、と言ってもいいほど、秀吉が権力欲の権化となり、伴天連追放、宣教師や信徒の処刑、朝鮮半島への出兵、トチ狂ったような人物に描かれているのもうんざりです

以前やっていて途中まで見ていた大河ドラマ

『黒田官兵衛』

このドラマでも、竹中直人さん演じる晩年の秀吉が、伴天連追放を黒田官兵衛に諫めれると

『この日の本に王は一人でよいのじゃあああああ!』

と叫びます

これは、唯一絶対の神を崇めるキリスト教に対し、崇める王は自分一人で良い、という意味で出た言葉です

陳腐、あまりにも陳腐です

そもそも秀吉は天皇、朝廷から官位を受けているわけで、その時点でこんなセリフはおかしいのです

この時代を描くにあたり、時の世界情勢が全く以て無視されていることが、あまりにも無理があると感じるのです

当時は、かの、フェリペ2世の治世下にあったスペインが隆盛を極め、キリスト教の大義のもと、世界中を残虐に侵略しまくっていた時代です

異教徒は殺してもよい、土地や物も奪ってもよい、旧約聖書には、唯一絶対の神の言葉としてそう書かれています

今の感覚では、布教の邪魔をする者は『ポア』しろ、って言ってた宗教と同レベルの感覚です

それがスペインを筆頭に、ポルトガル、イギリス、オランダ、次々と宣教師を送り込み、神社仏閣の破壊、同時に商人が日本人を誘拐し奴隷として売り飛ばす、この悪行を知った秀吉が、侵略を目的とするキリスト教の布教を禁じるのは、時の為政者として当然の事であり

『この日の本に王は一人でよいのじゃあああああ!』

などというマンガにもならないような陳腐な話よりは、西洋白人キリスト教国家の横暴、侵略から日本を護るためのことだった、と考える方がよほどつじつまが合うわけです

大河ドラマ、『黒田官兵衛』では、秀吉はさらにこんなことを言っています

『明をワシのものにするのじゃあああああ!』

これまたマンガにもならない陳腐さです

『太陽の沈まぬ国』 『スペインが動けば世界が震える』

秀吉は、そのスペインの絶対的な王、フェリペ2世に宛てた、脅しともとれる非常に高圧的な書簡をマニラ総督に送っています

その文書は、確かにもはや自身が世界の王のような夢想家のような文言も見られますが、現実的に秀吉がフィリピンまで派兵し、スペインと一戦交えることが、決して非現実的なことではない、とスペイン側は理解していたと思われ、それはまさに抑止力を働かせたと言えると思います

朝鮮出兵のやや稚拙な戦略を見ると、秀吉は本気で朝鮮、明を侵略しようと考えていたのではなく、日本優位の形で明と和平を結び、横暴な白人キリスト教国に対し、アジアの結束、すでにこの時大東亜共栄圏の構築を考えていたのではないか、と小平次は妄想しています

あわせて、日本の陸軍力の強さを見せつけることで、横暴白人国家に対し、先の書簡の内容のようなことがより現実的な強い抑止力として働き、白人国家に日本侵略は困難であることを知らしめたのではないでしょうか

実際には本人に聞くこともできず、聞けたとしてもあれほどの天才軍事戦略家、為政者としての類まれな才能も持っていたであろう日本史のスーパースターのその考えを、今の歴史学者や陳腐な脚本家では理解できないでしょう

もちろん小平次の考えも妄想の域を出ませんが

『明をワシのものにするのじゃあああああ!』

というトチ狂ったかのような陳腐な理由で大陸に軍を送った、と考えるよりは、はるかに面白いドラマが作れると思うのです

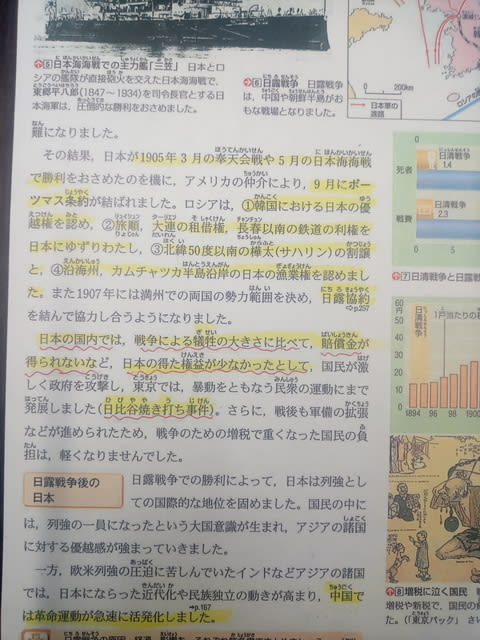

次に幕末から明治、この時代が舞台となる大河ドラマにも同じようなことが言えます

確実に、秀吉の時代よりは鮮明に脅威であったはずの、欧米諸国の乱暴な外交、脅し、そういったものについてあまり触れられず、単純に国内の争い事のように描かれているのがまず気に入りません

また、描かれる主人公は全て、薩摩、長州のいわゆる憂国の志士のような人たちばかりで、幕臣側の人は軽んじられているのもなんだかな、って感じなんです

一度徳川慶喜を主人公にしたのがあったかな?あ、あと新撰組もあったな

それでも圧倒的に薩長側の人たちの話ばかりです

小平次は、幕臣側に情があるので、たまにはそちらの視点からのドラマがあってもいいのではないか、と思うのです

『小栗上野介』

小平次が最も尊敬する幕末の人です

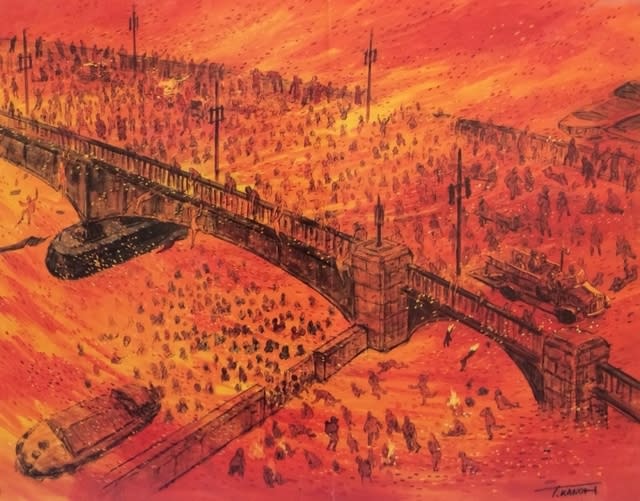

鳥羽伏見の戦い後、江戸城に帰還した徳川慶喜に徹底抗戦を主張し、もはや薩長には武士道のかけらもなく、このような者たちに日本の未来を託せない、そんな想いで

『新政府軍が箱根に入ったところを陸軍で迎撃、同時に榎本武揚率いる幕府艦隊を駿河湾に突入させて後続部隊を艦砲射撃で足止めし、分断。箱根の敵軍を孤立させて殲滅する』

という作戦を進言しましたが、聞き入れられず、結果、慶喜に疎まれ、隠居の身になります

『新政府に内紛などが起こり、それに乗じて外国に乗っ取られるような事態になれば自分の出番もあろうけれど、そうでないのであれば静かに余生を過ごす』

そう言っていた小栗を、新政府は処刑してしまいます

よほど恐ろしかったのでしょう

後に、先の作戦を小栗が考えていたことを知った大村益次郎は

『もし、その策が実行に移されていたら、今頃、我々の首は胴から離れていただろう』

と言った、と言われています

また、かの東郷平八郎は、自宅に小栗の子孫を招き

『日本海軍が勝利できたのは、小栗さんが横須賀造船所を建設してくれていたおかげ』

と言ったそうです

さて、今回はこんな歴史の話を中途半端に長々とするつもりではなかったのですが、『信号が青だったら進め』的な、記号のように一方的な視点からの限られた時代の物語しか、見る側が面白いと感じられない、作る側もそれで視聴率が獲れるのであれば、と挑戦しない、だからつまんないのかな、と思うんです

そう言う意味で今回の『光る君へ』、紫式部を主人公にした中世の物語、紫式部自身の資料が、戦国や幕末に比べるとずっと少ないでしょうから、今回の物語は最初から妄想が大半だろうと思うのです

却って資料の多い時代の物語は、史実がはっきりしていて、何度も繰り返し同じような時代の同じような物語を観せられても、やっぱり辟易としてしまうのかもしれません

資料の少ない時代の、世界最古の小説を書いた女流作家の物語

歌など、その作品を通じて描く妄想の物語

単純に『時代劇』として、純粋に楽しめるかな、と思って見ています

まあ、それでも、週一回、一年間は長すぎて、途中で飽きちゃうと思いますが。。。

小平次としては、ぜひ、神功皇后の物語を作ってもらいたいと思うのです

日本書紀の記述からだけでも相当に妄想を膨らませることができます

外国の三国志などを何度もやるのであれば、よほど神功皇后記、雄々しく男装し、海を越え新羅討伐を果たした美しき女帝の物語、十分一大スペクタクルストーリーが作れそうですが、だれかやってくれないですかね

そう思って自分で書いてみようと妄想を膨らませ書き始めたのですが、空翔ける鳥人、羽白熊鷲との対決、の伏線、のようなところで止まったままずいぶん経ってしまいました

御免!

(ドラマではこの方が光海君、なかなかに見ごたえある演技で引き込まれました)

(ドラマではこの方が光海君、なかなかに見ごたえある演技で引き込まれました)

「武神」

「武神」

応神天皇

応神天皇

神武天皇

神武天皇